Монография о женском монашестве в Польше

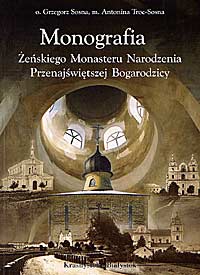

Известными историками Православия в Польше о. Григорием Сосной и матушкой Антониной Троц-Сосной опубликована обширная монография «Женский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы: Красносток-Белосток» (Белосток, 2003), рассказывающая о богатейшей истории и возрождении монашеской жизни в одной из самых замечательных обителей на польско-восточнославянском этно-конфессиональном пограничье. Собственно, книга издана к десятилетию этого возрожденного в Белостоке женского монастыря, являющегося как бы преемником перенесенной в 1900 г. из г. Гродно в Красносток одноименной обители. Тогда, в начале прошлого века, Красностокский монастырь за короткий срок превратился в крупнейший центр Православия. О нем, наряду с другими здешними женскими обителями, прежде всего знаменитым Леснинским монастырем, митрополит Евлогий (Георгиевский) писал, что они «имели огромное значение для местной народной жизни». Красностокский монастырь прославился и своей необычайно успешной деятельностью в области образования, а также врачебной помощью населению. В нем работало несколько церковных школ, в их числе женская церковно-учительская школа имени царевича Алексея Николаевича; бесплатная больница и аптека. Особая роль отводилась ногочисленным мастерским, созданным в его стенах: иконописной, переплетной, швейной и другим. Душой Красностокского монастыря была его игуменья – матушка Елена, которую митрополит Евлогий, тогдашний местный архиерей, называл «большой ревнительницей монашеской жизни». Матушка Елена была москвичкой, получила прекрасное образование, несколько лет подвизалась в Леснинском монастыре, где стала одной из любимых учениц, как писал митрополит Евлогий, «своей родоначальницы- м. игуменьи Екатерины», в миру графини Ефимовской. В военную эвакуацию 1915 г. монахини Красностокской обители оказались под Москвой, позднее большевики арестовали их и выслали в Казахстан, откуда матушка Елена возвратилась в середине 1930 х годов и поселилась в г. Малоярославце, где вскоре и умерла. В монографии много места уделено рассказу о чудотворной иконе Красностокской Божией Матери, принадлежавшей старинному, некогда православному, роду Тышкевичей. Сейчас эта икона находится в древнем Спасском монастыре г. Полоцка, а её копия в одном из подмосковных храмов. Отдельная глава монографии посвящена «красностокским мученикам» - о. Николаю Семашко, св. Ярославу Ямскому (о. Ярославу Савицкому) и о. Иакову Ференцу, трагически погибшим от рук большевиков. О возрожденном в наши дни монастыре (25 января 1993 года) авторы пишут в специальной главе «Монастырь в Белостоке», открывающейся обширной цитатой из монастырской летописи: «Женский монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Белостоке является продолжателем Красностокского монастыря, который находился в былой Гродненской губернии Сокольском уезде в Красностоке (ныне Ружаносток, местность вблизи Домбровы Белостокской)». Первыми насельницами возрожденного монастыря стали две местные уроженки, ее будущая игумения матушка Анастасия (Анна Харкевич) и монахиня Афанасия (Анна Дземях), принявшие постриг в Покровском монастыре во Франции. Ныне в благоустроенной обители уже почти 20 монахинь и несколько послушниц. Инициатором возрождения монастыря выступил тогдашний архиепископ Белостокский и Гданьский Савва, ныне предстоятель Польской Автокефальной Православной Церкви Блаженнейший митрополит Варшавский и всея Польши. Он же начал строительство еще одного церковного комплекса – на окраине г. Заблудова в Зверках на родине св. Гавриила Заблудовского, особо почитаемого православными Польши. Монахини возрожденного монастыря принимают самое непосредственно участие в этом важнейшем для всей епархии начинании и потому авторы монографии заканчивают свою книгу подробным рассказом о возведении церковных зданий в Зверках – «месте рождения св. младенца Гавриила», «небесного покровителя детей и молодежи – Братства православной молодежи в Польше». Написанная прекрасным языком (по-польски), содержащая богатейший архивный документальный и иллюстративный материал, монография о. Григория и матушки Антонины несомненно стала заметным явлением в кругу научной православной литературы не только Польши, но и Белоруссии, России, Украины и Литвы. Православная Церковь в нынешней восточной части Польши имеет многовековую традицию. Такие книги по существу воскрешают богатейшее православное прошлое этих земель и утверждают настоящее. |

Также в этом разделе

|