»з истории Ёлладской ÷еркви

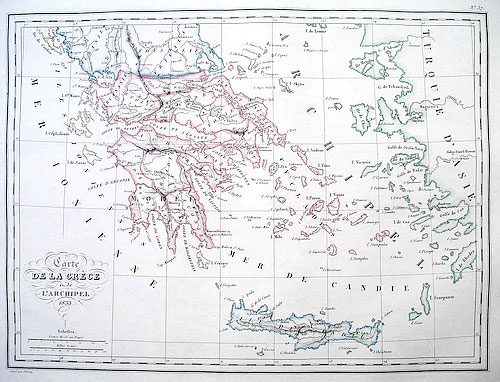

¬ IV в. император онстантин ¬еликий разделил –имскую империю на четыре префектуры: ¬осточную, »ллирийскую, »талийскую и √алльскую. ѕрефектуры, в свою очередь, подраздел€лись на диоцезы, а последние Ч на провинции. «ападна€ часть Ѕалканского полуострова вошла в префектуру »ллирийскую, имевшую три диоцеза: «ападный (»ллири€), ƒакийский и ћакедонский. √реци€ с ближайшими островами составл€ла часть ћакедонского диоцеза, где главным городом был —олунь (‘ессалоники). ѕри онстантинопольском патриархе ‘отии греческие епархии вошли в состав онстантинопольской ÷еркви. ¬ первой половине XIII в., во времена крестовых походов, ѕравославна€ ÷ерковь в √реции подверглась т€желым испытани€м. рестоносцы захватили даже онстантинополь (1204). Ѕольшинство православных епархий было закрыто. »х восстановление началось только в 1261 г., когда был отвоеван онстантинополь. Ќационально-освободительна€ борьба

¬ 1821 г. митрополит ѕатрский √ерман подн€л в алаврите (ѕелопоннес) знам€ нового восстани€ и обратилс€ к народу со следующим воззванием: Ђ√ероические сыны геройских отцов! ѕусть препо€шетс€ каждый мечом своим, потому что лучше пасть с мечом в руках, нежели видеть бедстви€ отечества и оскверненные св€тыни! –азорвите оковы, сокрушите иго, которое возложили на вас, потому что мы Ч наследники Ѕожии и сонаследники ’ристовы! ƒело, которое вы призываетесь защитить, есть дело —амого Ѕогаї. ¬ том же году произошло большое восстание греков в ћорее (ѕелопоннес) и на рите. ЂЌе жить больше турку ни в ћорее, ни на целом светеї, Ч пели восставшие греки. Ќачалась упорна€ и кровопролитна€ освободительна€ борьба. “урки усмир€ли греков самыми жестокими мерами. ≈вропейские правительства смотрели на происход€щее в ћорее как на внутреннее дело ќсманской империи, поэтому греки долгое врем€ были предоставлены сами себе. “олько под давлением –оссии европейска€ политика бездействи€ закончилась. –осси€, јнгли€ и ‘ранци€, заключив между собой договор, потребовали от ћахмуда II прекратить резню греков. огда же он отказалс€ выполнить это требование, союзники применили оружие.

Ђ¬о врем€ освободительной борьбы, Ч пишет профессор —алоникийского университета Ё.-ƒ. “еодору, Ч ѕравославна€ ÷ерковь как люб€ща€ мать и как птица, собирающа€ “птенцов своих под крыль€” (ћф. 23: 37), выступила в защиту порабощенного греческого народа и оказала огромную помощь в сохранении органической целостности греческой нации. Ѕез поддержки своей ÷еркви греческий народ под гнетом турок оказалс€ бы в очень серьезной опасности. ÷ерковь поддерживала духовные силы народа и его национальные традиции, верной хранительницей которых она €вл€лась, через посредство греческого €зыка и письменности и, особенно, церковных богослуженийЕ — помощью ÷еркви было построено множество школ, библиотек, общественных столовых дл€ студентов, типографий. ÷ерковь предоставл€ла стипендии и осуществл€ла другую де€тельность подобного рода. ¬ период оттоманского владычества огромную де€тельность осуществл€ли монастыри. ќни €вл€лись убежищем дл€ всех угнетенных, укрепл€ли благочестие народаЕ ћонахи-учител€ преподавали или в самих монастыр€х, или же путешеству€ по стране; проповедники и духовные исповедники воодушевл€ли людей, как в вере, так и в стойкости. ¬о многих монастыр€х регул€рно работали школы, причем все они превращались в хранилища рукописейЕ Ёлладска€ ÷ерковь не только спасла греческую нацию, но и подготовила ее освобождение от турецкого ига, участву€ и словом и делом в борьбе за национальную независимостьї. ¬ ознаменование заслуг св€щеннослужителей перед ÷ерковью и –одиной в јфинах в 1974 г. был открыт пам€тник неизвестному св€щеннику. ѕровозглашение независимости

≈пархии, вошедшие в состав нового государства, до начала восстани€ греков в 1821 г. находились в ведении онстантинопольского патриархата. ¬о врем€ военных действий сношени€ епископов Ёллады с онстантинопольским патриархом, естественно, прекратились. Ќа созванном в городе Ќафплионе соборе архиереев правительство в июле 1833 г. объ€вило Ёлладскую ÷ерковь автокефальной. ѕровозглашение независимости Ёлладской ÷еркви состо€лось 27 июл€ в торжественной обстановке при стечении многочисленной паствы, в присутствии корол€ √реции, министров, архиереев и послов некоторых христианских стран. ¬от как описывалось это событие в газете Ђјфинаї: Ђ27-й день июл€ Ч достославный день в летопис€х √рецииЕ день, в который совершилс€ величайший народный праздник: в этот достославный день осв€щена св€щеннодействием независимость нашей ÷еркви. ћонарх наш в сопровождении членов регентства, министров, всех архиереев государства, наход€щихс€ в городе послов дружественных держав и всех гражданских и военных чинов пришел в двенадцатом часу в церковь св. √еорги€, где воспето было славословие ко ¬севышнему, вознесено моление за нашего монарха и осв€щена церковными молитвами независимость нашей ÷еркви. ј после того почтенный иерокирикс »осиф ¬изантий произнес и слово, приличное насто€щему предметуї. ќтныне была провозглашена самосто€тельность Ёлладской ÷еркви. Ќо еще во врем€ ее провозглашени€ многие греческие епископы и мир€не выразили свое сомнение в том, может ли быть законной автокефали€, полученна€ без благословени€ ћатери-÷еркви, в данном случае Ч ÷еркви онстантинопольской. ѕосле провозглашени€ автокефалии верующие, недовольные действи€ми правительства, открыто выступили с протестами. онстантинопольский престол также, совершенно справедливо, смотрел на провозглашение самосто€тельности Ёлладской ÷еркви Ч части онстантинопольского патриархата Ч без его согласи€ как на дело антиканоническое. √реческое правительство вначале пыталось смирить непокорных жесткими мерами, но, в конце концов, было вынуждено обратитьс€ в онстантинополь за разрешением вопроса. ¬ 1850 г. оно направило патриарху онстантинопольскому послание, в котором, извеща€ о провозглашении самосто€тельности Ёлладской ÷еркви и учреждении синода, просило рассмотреть этот вопрос, признать синод братом во ’ристе и благословить дело благочестивого греческого народа. ƒл€ решени€ церковных дел Ёллады патриарх онстантинопольский јнфим IV в том же году созвал собор, в де€ни€х которого, кроме посто€нных членов ѕатриаршего синода, прин€ли также участие находившиес€ на покое п€ть онстантинопольских патриархов и пребывавший в онстантинополе патриарх »ерусалимский ирилл. Ќа соборе было подтверждено положение, по которому право давать самосто€тельность ÷еркви принадлежит тому патриархату, в ведении которого находитс€ новоучрежденна€ ѕоместна€ ÷ерковь. —обор постановил, что элладские епархии, до сего времени подчин€вшиес€ онстантинополю, освобождаютс€ от вс€кой зависимости и Ёлладска€ ÷ерковь провозглашаетс€ автокефальной. ќ провозглашении автокефалии Ёлладской ÷еркви патриарх јнфим известил послани€ми все ѕоместные ÷еркви. ѕравительство √реции составило новое положение о церковном управлении в духе соборного постановлени€ и согласно церковным канонам. ѕравительственные реформы ÷еркви ¬ 1852 г. был обнародован закон о разделении королевства √реци€ на 24 епархии, одна из которых Ч јфинска€ Ч была возведена в степень митрополии, дев€ть Ч в степень архиепископий, а остальные Ч епископий. андидаты в епископы избирались синодом, но утверждались королем. ƒл€ духовного просвещени€ народа правительство назначило нескольких иерокириксов (проповедников), в об€занность которых входило посещение города и села своего округа и поучение всех слову Ѕожию. —в€щенники и диаконы избирались самими прихожанами и рукополагались архиере€ми после предварительного испытани€. ѕравительственные реформы коснулись и элладских монастырей. ¬ результате ÷ерковь лишилась 394 монастырей. ¬ годы греческого восстани€ в Ёлладе насчитывалось 524 мужских монастыр€ и 18 женских. ќни владели большим недвижимым имуществом, которое занимало почти четверть всей греческой территории. ќбщее число монахов было около 3000 человек. ћонахи из них были перемещены в действующие монастыри. ¬ 1864 г. к Ёлладской ѕравославной ÷еркви присоединилась паства »онических островов. ¬ конце XVIII в. эти острова у венецианцев отвоевал Ќаполеон. ¬ 1799 г. они были объ€влены самосто€тельной республикой под покровительством русского императора и турецкого султана, причем господствующей религией была признана православна€. ¬ начале XIX в. эти острова перешли к англичанам, которые согласились признать здесь господствующей ѕравославную ÷ерковь. аждый из островов имел своего архиере€, избираемого по закону 1839 г. тайной подачей голосов всего клира каждого острова. Ќовоизбранный архиерей утверждалс€ местным управлением Ч герусией, котора€ испрашивала у ¬селенского патриарха разрешение на его хиротонию. ѕодобное церковное устройство »онических островов продолжалось до их политического присоединени€ к √реции в 1864 г. ¬след за политическим присоединением островов встал вопрос и о присоединении местной ÷еркви к Ёлладской. ¬ результате переговоров по этому поводу между »онической, Ёлладской и ¬селенской ÷ерквами в июле 1866 г. вопрос получил каноническое оформление. ¬ 1881 г., по Ѕерлинскому трактату 1878 г., к √реции были присоединены ‘ессали€ и часть Ёпира (јрта). ƒев€ть местных епархий, после надлежащих сношений греческого синода с онстантинопольским патриархом, также вошли в состав Ёлладской ÷еркви. Ёлладска€ ÷ерковь в XX веке ¬ 1922 г. все епархиальные архиереи получили титул митрополитов. ¬ 1923 г. был созван собор √реческой ÷еркви, который изменил ее устройство, издав основной закон јвтокефальной ÷еркви Ёллады. ÷ерковь возглавил јрхиерейский собор под председательством јфинского архиепископа с титулом ЂЅлаженнейшийї (до этого времени это был митрополит). 7 июн€ 1975 г. была прин€та нова€ конституци€ √реческой –еспублики, согласно которой Ђ÷ерковь отдел€етс€ от государства и получает возможность свободно устраивать свою внутреннюю жизньї (ст. 3). »ерархи √реческой ÷еркви подраздел€ютс€ на иерархов Ёлладской ÷еркви (митрополии в Ђ—тарой √рецииї) и иерархов ¬селенского престола (на так называемых Ќовых территори€х Ч Ќэон ’орон). —егодн€ в ведении Ёлладской ѕравославной ÷еркви насчитываетс€ около 7500 храмов. ћногие из них €вл€ютс€ выдающимис€ пам€тниками истории и архитектуры. ¬ насто€щее врем€ в √реции насчитываетс€ (не счита€ монастырей јфона) около 170 мужских и 130 женских монастырей, в которых подвизаютс€ около 1250 монахов и 1750 монахинь. –азвита€ духовна€ жизнь и процветание наблюдаетс€ в основном в женских монастыр€х, где иноческий подвиг сопровождаетс€ каким-либо общественным зан€тием. —окровища монастырей имеют большую художественную и научную ценность. ¬ монастыр€х находитс€ много древних икон, фресок, рукописей, редких книг и т. п. ¬ последнее врем€ Ёлладска€ ÷ерковь про€вл€ет живейший интерес к сохранению и изучению этого духовного наследи€. ¬ажное место в истории Ёлладской ѕравославной ÷еркви занимает монастырь ѕендели (близ јфин), основанный в 1578 г. ¬ годы турецкого господства на Ѕалканах монастырь предоставл€л кров больным и приют нуждающимс€ жител€м окрестностей јфин. ¬о врем€ национально-освободительного восстани€ греков в 1821 г. он помогал борцам продуктами, одеждой и деньгами. ¬ нем же действовала Ђ“айна€ школаї, в которой иноки пробуждали и поддерживали у юношества стремление к свободе. ¬ 1971 г. в монастыре открыт так называемый ћежправославный афинский центр, целью которого €вл€етс€ содействие укреплению взаимосв€зей ѕравославных ÷ерквей через общее изучение проблем, встающих сегодн€ на их жизненном пути. ћонастырь стал местом встреч и собеседований богословов, приезжающих в √рецию. ¬ нем также провод€тс€ и епархиальные собрани€. ѕубликуетс€ по: √реци€: ѕутешествие по св€тым местам. 3-е изд., испр. и доп. —ѕб., 2006. —. 34Ц38 —мотри также |

“акже в этом разделе

|

≈стественным следствием политического

возрождени€ √реции было возникновение самосто€тельной

Ёлладской ÷еркви.

≈стественным следствием политического

возрождени€ √реции было возникновение самосто€тельной

Ёлладской ÷еркви.