Часть 1: Ковчег спасения

Часть 2: Опекунша

Часть 3: Забытые Вырицкие подвижники

Часть 4: «Надо очищаться, надо страдать»

«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле?

Нет, говорю вам, но разделение»

(Лк. 12, 51)

Далека от евангельского идеала, выраженного словами Спасителя, вынесенными в эпиграф, наша сегодняшняя христианская жизнь. Время внешнего спокойствия и благополучия Церкви чревато не менее тяжкими соблазнами, чем время гонений. Во время гонений слиться с мiром христиан принуждают страхом страдания, а в благополучное – зовут обещанием благоденствия. Сатана умеет использовать метод «кнута и пряника». И в нашей недавней церковной истории мы можем черпать опыт побед и ошибок наших предшественников в борьбе за верность Христу и Его Церкви. А поскольку борьба эта протекает всегда лично, среди бытовых проблем и человеческих взаимосвязей, надо собирать и изучать церковное предание не только в житиях святых, но и в жизнеописаниях той среды церковной, в которой эта святость жила и действовала. Гладя под этим углом на историю семейства Малышевых из Вышнего Волочка, мы можем соприкоснуться через нее с многими известными ныне и неизвестными подвижниками благочестия. И каждый читатель пусть сам найдет свою духовную жемчужину (ср. Мф. 13, 46), ради обретения которой не жаль потратить время и труд мысли.

С началом войны на страну легла тень смерти. Мария Малышева стала частью огромного потока жертв голода, выкосившего за два первых военных года почти половину заключенных в Вятлаге. Попадавшие туда фронтовики сперва радовались избавлению от военного ада, но вскоре на коленях просили отправить их в штрафбат, потому что начинали понимать, что от пули можно спастись, а от голода – нет. И Борис Малышев в Вятлаге, и его дети вместе с опекуншей-монахиней в Вышнем Волочке вели каждодневную борьбу за выживание.

С телесным соединялся и духовный голод: Церковь была практически уничтожена, на огромной территории почти не оставалось мест, где открыто призывали бы имя Божие, где питали верующих Телом и Кровью Христа. Много лет спустя схиигумен Илий (Ноздрин) скажет об этих днях отмщения: «Эта война нам за разрушение храмов». Едва ли об этом думали вожди-богоборцы, посылая на смерть своих солдат с обеих сторон фронта. Но довольно скоро им стало ясно, что одним оружием в этой войне не победить, поэтому почти синхронно по обе стороны фронта начали использовать недобитую Церковь для популистских целей. А не ведающий об этих кознях народ, который и подумать не мог, что вскоре после войны власть снова захочет «показать ему последнего попа», бросился в открывающиеся храмы.

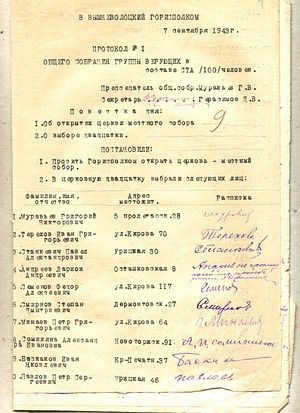

Через два года после начала войны эта волна обнадёживающих перемен докатилась в Вышний Волочек. Летом 1943 года уже действует храм Архангела Михаила в с. Федово, в 10 километрах от Вышнего Волочка. Служит там отсидевший спившийся священник Леонид Орнатский, навсегда сломленный предательством отрекшейся от него семьи. С июля по ноябрь 1943 года руководимые неутомимым Иваном Григорьевичем Тереховым вышневолочане четырежды обращаются в свой горисполком, прося отдать сперва Богоявленский собор, превращенный в военный склад, а потом хотя бы Пятницкую кладбищенскую церковь. Отказы не смущают их, энтузиазм растет: от 19 подписей под первым заявлением – к сотне, от робкой просьбы дать хоть какое-то место для молитвы – до подачи нигде не согласованного протокола собрания с кандидатурой будущего настоятеля храма – о. Никона (Воробьева). В документе он назван по-мирски: «священником будет служить Воробьев Николай Николаевич».

Эти люди знали, на что идут. В лагерях в это время продолжали умирать репрессированные за веру их братья и сестры во Христе, а они ставили свои подписи, указывали свои адреса и сами несли эти свидетельства. Их мужество победило. В декабре 1943 года в крохотном душном верхнем храме кладбищенской церкви началось служение литургии. В нижнем храме отпевали покойников. Не умещавшиеся в храме вынуждены были молиться на лестнице и даже внизу. Стать настоятелем о. Никону не пришлось, вместо него был назначен протоиерей Федор Степанович Емельянов. В конце 1943 г появляется в Вышнем Волочке на должности уполномоченного по делам РПЦ штатный гонитель Церкви В.И. Хевронов. Насколько рискованными были инициативы верующих, можно судить по запаздыванию официальных документов: официально приход в храме Архангела Михаила в с. Федово открыт 18.08.1944, а приход Пятницкой церкви на кладбище – 27.04.1945. Вышневолоцкие товарищи выжидали – не отменит ли центр «оттепель»? Но «оттепель» продолжалась.

Одновременно с этими событиями происходило чудесное спасение Бориса от смерти в Вятлаге: его «актировали» как инвалида и отправили умирать домой. Хронология его спасения – в датировке писем. 9 августа он пишет из вятлаговского барака для лагерных доходяг. Ольга Борисовна вспоминает, что было подряд два письма от папы, то с надеждой, то с отчаянием. Сперва он пишет: «Не пишите, меня сактируют, я скоро приеду». Потом пишет: «Опять меня не сактировали, оставили еще на полгода». И затем: «Если вы меня не выхлопочете со своей стороны, то вряд ли мы увидимся на этом свете живыми». Дети с опекуншей две недели читали акафист свт. Николаю, а потом пошли заказывать молебен, в федовском храме был чудотворный образ святителя. В храме знакомый м. Марины, церковный сторож Павел Иванович, спросил ее: «Марья Николаевна, о чем это вы пришли молиться?» Она рассказала о критической ситуации, и сторожа осенило: на той же службе был и знакомый Бориса по реальному училищу, ставший адвокатом, по фамилии Докучаев. Поиски Докучаева по старому адресу оказались безуспешны. Тот же сторож, узнав об этом, сообщил, что адвокат успел жениться и переехать, но адрес известен. Вечером Ольга отправилась по этому адресу. Видимо, лето уже закончилось, было холодно, и ее сильно продуло. Но цели своей она достигла. Адвокат внимательно выслушал ее нехитрую историю, написал и дал ей переписать своей рукой прошение на имя прокурора Кировской области, в которой находился лагерь. Вскоре пришел официальный ответ в зеленом конверте, а следом – радостная весточка от папы: «Я выезжаю».

Дома его ждали голодные дети, неразрешимые проблемы выпущенного из лагеря «врага народа» – и те же люди из Вышневолоцкого НКВД, которые два года назад отправили его на «зеленый расстрел». Понимая это, м. Марина уговорила Валентину Баркаеву, сестру покойной жены Бориса, принять его в свой дом в Волгострое под Ярославлем, где он получил жизненно необходимую четырехмесячную передышку. 17 октября со станции Буй, ожидая пересадки на ярославский поезд, Борис пишет домой:

«Как устроюсь, еще не знаю, но главное, что, наконец, мои страдания кончались. Слава Богу. Спасибо Оле, она своим письмом к прокурору в Киров ускорила мой отъезд домой. Благодаря Ольгиных хлопот (так в оригинале – прим. ред.) я теперь буду лечиться и отдыхать в домашних условиях. Я так ослабел, что еле передвигаю ноги. Вещи мои все украли, т.к. я беспомощный старик: меня в вагон сажают двое. Хожу медленно и часто падаю. У меня левая нога совсем не действует, остались кожа и кости. Только Бог меня и спасает».

Не всем дано быть актированными, и не всем актированным дано пережить обратный путь. Подельник Бориса, староста Богоявленского собора Михаил Романович Давыдов, тоже был отпущен из лагеря, также писал домой с пути – но потом пропал навсегда. Борис уцелел, 29 декабря он пишет из Волгостроя, из дома Валентины Баркаевой. Формально он на учете в военкомате, в отпуске по болезни. Это Валентина подала ему мысль – раз взяли из армии, надо в нее и возвращаться, по крайней мере будут кормить, одевать и размещать. В автобиографии при поступлении в семинарию Борис описал это так:

«17.07.1941 был мобилизован в РККА, в 1944 году демобилизуюсь из кадров по болезни, но Военкоматом мобилизуюсь в гор. Данилов в л/базу Главснаблеса в качестве бухгалтера».

Там он и работал по 18 октября 1945 года. У него оставалось в запасе еще полтора месяца прописки, но надо было готовиться искать свое место в жизни, и он настойчиво просит прислать ему копию трудовой книжки. Завершает письмо традиционный «поклон дорогому Ник Ник», то есть о. Никону (Воробьеву).

«Милый и дорогой мой сынушка Модусенька.

Поздравляю тебя с Днем твоего Ангела и прошедшим Днем рождения. Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, успехов в учебе и доброй жизни. Дорогих Марию Николаевну и Олюнчику с дорогим племянником.

Милые вы мои и родные детки и дорогая Мария Николаевна. Поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю вам всем здоровья благополучия и счастья в Новом 1944 году. Вас так же поздравляет Валя, Володя и детки. Как жаль, что мы не вместе все живем. Я уже вам писал, что мне военкомат продлил отпуск по болезни до 28/I–44 г, а срок прописки до половины февраля, так что пока будем восстанавливать свои силы и здоровье, а потом что Бог даст. Получили ли вы мое письмо, в котором я просил выслать копию трудовой книжки? Вообще, дорогие мои, вы никогда в своих письмах не сообщаете о получении писем от меня. Неужели трудно написать «письмо от... (такого-то) числа получили». Я бы знал и не безпокоился. (так в оригинале – прим. ред.) А то приходится в нескольких письмах писать одно и тоже, думая, что предыдущие не дошли до вас. А в действительности вы их, может быть, получили, да не сообщаете. На ваши письма я вам ответил. Последнее было от 7/XII от Ольги. На днях напишу вам еще письмо.

Крепко целую. Ваш папа

(подпись)

Поклон дорогому Ник Ник»

Ни больное сердце, ни груз прожитых лет не могли остановить матушку Марину

В это время в Волочке набирает силу церковная жизнь, и монахини-подруги матушки Марина и Олимпиада сразу оказались в ее эпицентре. Это общение позволяло периодически пристраивать Модеста и Ольгу на какую-нибудь подработку у добрых людей, которые их кормили за помощь в сборе ягод в саду или колку дров. Ни больное сердце, ни груз прожитых шестидесяти нелегких лет не могли остановить деятельную матушку Марину – оставляя домашнее хозяйство на Ольгу, она почти ежедневно с раннего утра шла в храм. Ольга Борисовна вспоминает:

«Вены, больные ноги, страшные; она вставала, сразу бинтовала бинтами эластичными ноги. Надевала чулки и шла в храм, ничего не пила, не ела. А потом приходила из храма, вся трясется, скорей, давай, заваривать чай, крепкий чай первым делом сразу. Вот бывало, я жду, а ее чего-то нет и нет, и у меня самовар заглохнет. Задерживается и задерживается наша Марья Николавна. А Модестик ждет, лучиночки кидает, братик мой, ждет, пока она не придет, чтоб самоварчик пел, чтоб самоварчик не заглох...».

Сопровождая опекуншу в баню, Ольга поражалась ее истощенному виду. Матушка Марина отшучивалась: «Были бы кости – мясо нарастет».

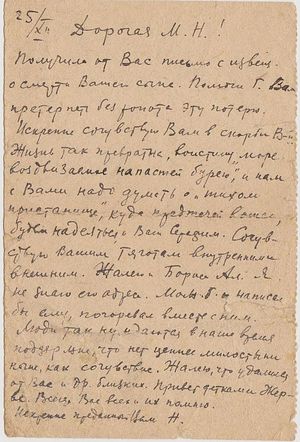

В 1944-м году о. Никон покинул дом Михаила Львовича Сергиевского (1872–1955), который семь лет служил ему пристанищем и местом работы в качестве универсальной прислуги, а авторитет врача – защитой от чекистов. Его назначили настоятелем храма Благовещения в Козельске, и с этого времени в дом Малышевых стали приходить редкие и лаконичные, но согретые душевным теплом весточки от него. Одно из первых писем[1], зная о времени его переезда в Козельск, мы можем датировать 25 декабря 1944 года.

«25/XII

Дорогая М.Н.!

Получил от Вас письмо с извещением о смерти Вашего сына. Помоги Господь Вам претерпеть без ропота эту потерю. Искренне сочувствую Вам в скорби Вашей. Жизнь так превратна, воистину ‟море воздвизаемое напастей бурею”, и нам с Вами надо думать о ‟тихом пристанище”, куда предтечей вошел, будем надеяться, и Ваш Серафим. Сочувствую Вашим тяготам внутренним и внешним.

Жалею и Бориса Ал. Я не знаю его адреса. Может быть, и написал бы ему, погоревал вместе с ним. Люди так нуждаются в наше время в поддержке, что нет ценнее милостыни ныне, как сочувствие.

Жалею, что удалился от Вас и др. близких. Привет деткам и Жерве. Всегда Вас всех и их помню.

Искренне преданный Вам Н.»

К этому времени Борис действительно много пережил: если посмотреть на его фотокарточки до и после лагеря – будто два разных человека. Ярославский военкомат направил его в военный леспромхоз в г. Данилов Ярославской области. Когда узнали, что он бухгалтер, перевели из леса в город. Он жил на частной квартире, в кухне ему был выделен закуток с одним окном, и там его впервые после всего пережитого увидела навестившая его Ольга. Ей запомнилась хорошая белая шуба, которую выдали отцу вместе с шинелью. Но вместе с войной заканчивалось и это время относительной стабильности. А для Модеста и Ольги заканчивались их школьные годы. Борису и его детям предстояло выбирать жизненные пути.

Ольге пришлось это делать первой, она заканчивает школу и поступает в медицинской техникум, выбирает специальность акушерки. Учеба у нее шла легко. В школе она была отличницей и любимицей учителей, и ей нравились все предметы, кроме немецкого языка. Мария Малышева оставила дочери в наследство способность красиво декламировать стихи и прекрасную память. Благодаря сохранившимся в ее памяти обширным воспоминаниям и написаны эти строки.

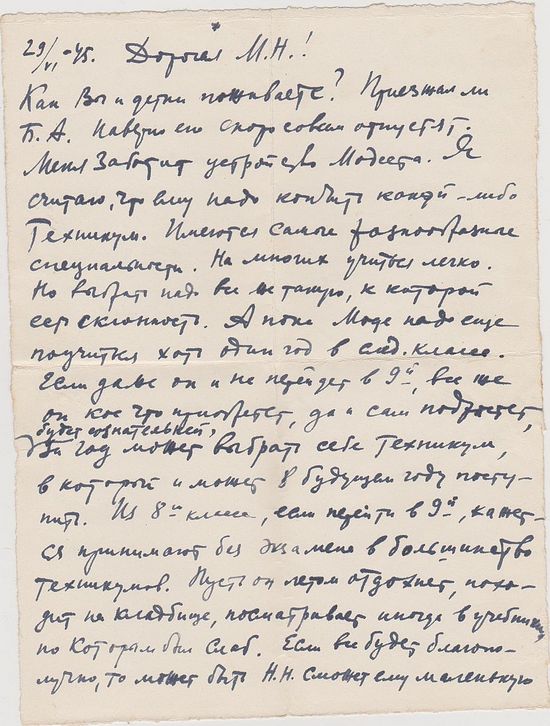

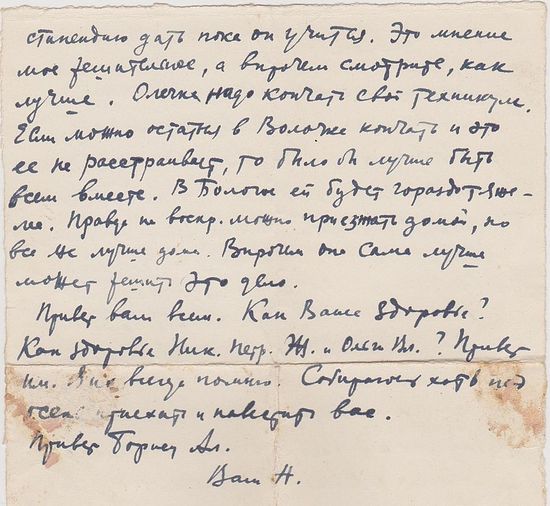

У Модеста все было иначе: стихи он не любил, звезд с неба не хватал, а свое будущее представлял весьма туманно. Больше половины письма, написанного через два месяца после Победы, 26 июня 1945 года, о. Никон посвящает раздумьям о судьбе мальчика, которому надо еще дать время повзрослеть. Он рекомендует ему учиться дальше и даже обещает поддержать небольшой стипендией. В конце письма – традиционный привет другу. Присутствие матушки Марины превращает дом Малышевых в островок стабильности в неспокойном житейском море, и это позволяет Борису и о. Никону сохранить ниточку общения.

«29/VI – 45.

Дорогая М. Н.!

Как Вы и детки поживаете? Приезжал ли Б. А. Наверное, его скоро совсем отпустят.

Меня заботит устройство Модеста. Я считаю, что ему надо кончить какой-либо техникум. Имеются самые разнообразные специальности. На многих учиться легко. Но выбрать надо все же такую, к которой есть склонность. А пока Моде надо еще поучиться хоть один год в след. классе. Если далее он и не перейдет в 9-й, все же он кое-что приобретет, да и сам подрастет, будет сознательней, за год может выбрать себе техникум, в который и может в будущем году поступить. Из 8-го класса, если перейти в 9-й, кажется, принимают без экзамена в большинство техникумов. Пусть он летом отдохнет, походит на кладбище, посматривает иногда в учебники, по которым был слаб. Если все будет благополучно, то, может быть, Н. Н. сможет ему маленькую стипендию дать, пока он учится. Это мнение мое решительное, а впрочем, смотрите, как лучше.

Олечке надо кончать свой техникум. Если можно остаться в Волочке кончать, и это ее не расстраивает, то было бы лучше быть всем вместе. В Бологое ей будет гораздо тяжелее. Правда, на воскресенье можно приезжать домой, но все же лучше дома. Впрочем, она сама лучше может решить это дело.

Привет вам всем. Как Ваше здоровье? Как здоровье Ник. Петр. Ж. и Ольги Вл.? Привет им. Я их всегда помню. Собираюсь хоть под осень приехать и навестить вас.

Привет Борису Ал.

Ваш Н.»

Борис после Победы не решился вернуться в родной город, опасаясь превратностей судьбы

Борис после Победы вновь не решился вернуться в родной город, опасаясь превратностей судьбы. Уцелевших мужчин охотно вербовали на любые предприятия в любом городе. 5 марта 1945 года Борис получил паспорт[2] в Даниловском РО НКВД, 24 октября возвратился в Ленинград и через десять дней уже работал в Транспортной конторе бухгалтером. 12 декабря контрольный листок в его паспорт вклеили в 4-м отделении милиции Ленинграда. А 13 марта 1946 года он был переведен на завод «Юный водник» старшим бухгалтером материальной группы. Ленинград знаком Борису по двум годам учебы перед революцией в Сельхозгидротехникуме. Там нашелся и родной человек – двоюродная сестра Клавдия, либо из вышневолоцких Нечаевых, либо из петергофских Деминых.

На месте судостроительного завода «Юный водник», в районе нынешнего стадиона «Петровский» на Петроградской стороне – ныне фешенебельные жилые кварталы. Отсюда до общежития[3] на Лиговском пр., 114 было гораздо дальше, чем до квартиры Клавдии, находившейся на Кировском проспекте, д. 9, и Борис, формально до поступления в семинарию числясь в общаге, де-факто переселился к ней.

Клавдия, жалея Бориса, подсказывала ему, как начать новую жизнь: нужно жениться. О Вятлаге Борис не рассказывал Клавдии и не писал ни в одном документе. Понятное желание – «зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать». Но поведение его определяло то прошлое, о котором он умалчивал. Клавдия тоже умалчивала о том, что было почти очевидно. На десятилетия после войны дефицит мужчин делал завидным женихом даже инвалида. В 1946-м году в возрасте 20–29 лет мужчин ровно вдвое меньше, чем женщин. Начался рост разводов. В 1946-м г их в РСФСР на 1000 браков – 8, а в 1955-м – уже 68. Малышевы – и отец, и сын – выглядели в глазах женщин достойными кандидатами в мужья. Со всеми вытекающими отсюда искушениями.

Для Бориса начиналась новая жизнь. А в Вышнем Волочке продолжала по-прежнему опекать его детей монахиня Марина. О. Никон в письме 2 декабря 1945 года объясняет поведение Бориса его болезнью и психологической травмой после пережитого в лагере.

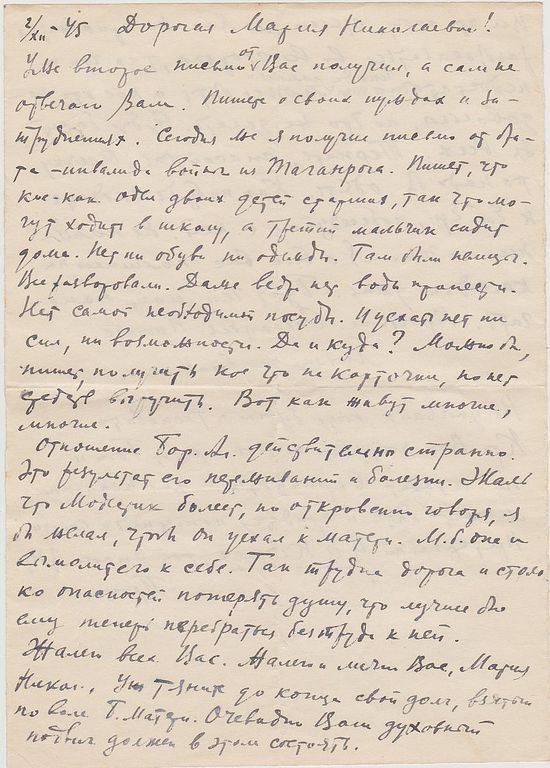

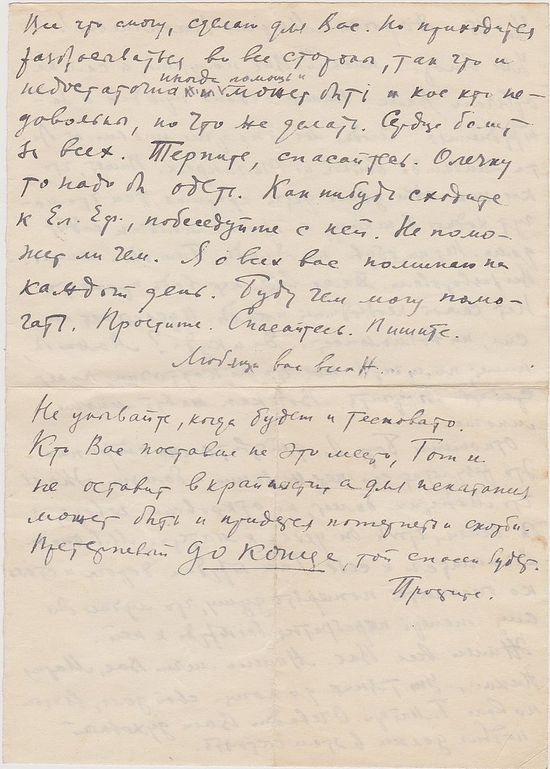

«2/XII – 45

Дорогая Мария Николаевна!

Уже второе письмо от Вас получил, а сам не отвечаю Вам. Пишете о своих нуждах и затруднениях. Сегодня же я получил письмо от брата – инвалида войны из Таганрога. Пишет, что кое-как одел двоих детей старших, так что могут ходить в школу, а третий мальчик сидит дома. Нет ни обуви, ни одежды. Там были немцы. Все разворовали. Даже ведра нет воды принести. Нет самой необходимой посуды. И уехать нет ни сил, ни возможности. Да и куда? Можно бы, пишет, получить кое-что на карточки, но нет средств… Вот как живут многие, многие.

Отношение Бор. Ал. действительно странно. Это результат его переживаний и болезни.

Жаль, что Модестик болеет, но, откровенно говоря, я бы желал, чтобы он уехал к матери. Может быть, она и … его к себе. Так трудна дорога и столько опасностей потерять душу, что лучше бы ему теперь перебраться без труда к ней. Жалею всех вас. Жалею и лично Вас, Мария Николаевна. Уж тяните до конца свой долг, взятый по воле Божией Матери. Очевидно, Ваш духовный подвиг должен в этом состоять. Все, что смогу, сделаю для Вас. Но приходится разбрасываться во все стороны, так что и недостаточна иногда помощь, и, может быть, кое-кто недовольны, но что же делать. Сердце болит за всех. Терпите, спасайтесь. Олечку-то надо бы одеть. Как-нибудь сходите к Ел. Еф., побеседуйте с ней. Не поможет ли чем. Я о всех вас поминаю на каждый день. Буду чем могу помогать. Простите. Спасайтесь. Пишите.

Любящий вас всех Н.

Не унывайте, когда будет и тесновато. Кто Вас поставил на это место, Тот и не оставит в крайности, а для испытания, может быть, и придется потерпеть и скорби. Претерпевый до конца, той спасен будет. Простите»

В каждом письме о. Никона – следы глубоких раздумий над судьбой Модеста и Ольги

В каждом письме о. Никона – следы глубоких и нелегких раздумий над судьбой Модеста и Ольги, бесконечное уважение к подвигу монахини Марины. Эти письма трудно читать современному человеку, желающему себе и другим, прежде всего, здоровья и земного счастья. А о. Никон желает Модесту лучше «уехать к матери», уже четыре года лежащей на кладбище в Вятлаге, – чем пойти по путям мира сего, на которые слабовольный юноша может соблазниться.

Модест, не имевший такого оптимизма, порой говорил сестре: «Мы слабые, мы долго не проживем». Его настроения той поры выражала сделанная им на стекле копия образа «Моление о Чаше», которую он подарил опекунше. У него начинался туберкулез, появились хромота и боли в ногах. Пришлось ложиться в больницу, встать на учет в тубдиспансере. Через знаменитого хирурга Сергиевского о. Никон выхлопотал Модесту дополнительный паек.

В автобиографии[4] перед рукоположением о. Модест пишет, что пошел в школу в 1937-м году, а закончил семилетку в 1945-м. После больницы, стоившей ему дополнительного года за партой, он еще и ослабел. Модест начал входить в подростковый возраст и в мир послевоенной шпаны. Это приносило печали о том, что он «слабак», и Ольга Борисовна вспоминает, как брат пытался «качаться»:

«Нашел металлическую трубку, приделал к стене, столб вкопал, получился турник. Подпрыгивал, кувыркался, подтягивался, разрабатывал мускулатуру. А я прыгну – и не прыгнуть, руки слабые, никак... Он высоковато сделал, если бы пониже было, я научилась бы кувыркаться».

Предложение «сходить к Ел. Еф.» – это напоминание о Елене Ефимовне, сестре жены врача Сергиевского. Заступничество врача не раз спасало отца Никона от нового ареста. Но жена врача Александра Ефимовна и ее сестра, также врач, Елена Ефимовна были убежденными атеистками и в открытой, часто саркастической форме выражали свое отношение и к христианству, и к своему монаху-служке. Обе они впоследствии обратились к вере.

Историю обращения супруги врача-хирурга описала Елена Ефимовна в своём дневнике.

«Е.В-е больная рассказывала о своём видении. Видела она, как в комнату вошли семь старцев, одетые в схиму. Они окружили её с любовью и доброжелательством и сказали: ‟Пусть она его молитвами увидит свет!” Николай Николаевич запретил говорить ‟его молитвами”, а Е.В. утверждала, что больная говорила именно так. Это явление повторилось несколько раз. Тогда больная сестра обратилась к Н.Н. с просьбой об Исповеди и Причастии. Она не говела сорок лет. Просьбу больной Н.Н. выполнил сам, и видения прекратились. В душе больной совершился перелом: она стала добра и кротка со всеми. Стала ласкова. (Эта перемена чрезвычайно поразила домашних и всех знавших её.) Н.Н. рассказывал, что после Причастия она рассуждала с ним о том, что если бы это галлюцинации были, то почему же они сразу прекратились после Причастия Св. Таин и повторялись несколько раз до него? Ум её работал до последнего вздоха. Она сказала, что если бы она выздоровела, то первая её дорога была бы в церковь, в которой она не была сорок лет. Сознание у неё было ясное, и она много думала и говорила: ‟Каждый человек должен умереть в вере отцов!”»

Эту историю рассказывал и сам батюшка, но передавал только следующие слова старцев: «У вас в доме есть священник, обратись к нему». Вероятно, были сказаны и те, и другие слова, но батюшка умолчал об одних, а Е.В. забыла или ей не были переданы другие. Судя по датам на надгробиях семейного захоронения Сергиевских на Пятницком кладбище Вышнего Волочка, скончалась Александра Ефимовна 31 января 1940 г. Поэтому вся описанная история относится к периоду перед закрытием Богоявленского собора.

Сама Елена Ефимовна приняла монашеский постриг с именем Серафимы. О ней батюшка говорил, что она, обратившись к Богу, каялась так, как ещё никто в его священнической практике.

В феврале о. Никон пишет из Козельска м. Марине, пытается понять их житейскую и духовную ситуацию, ободряет матушку и утешает по-монашески: терпеть уже недолго, скоро и переход на родину.

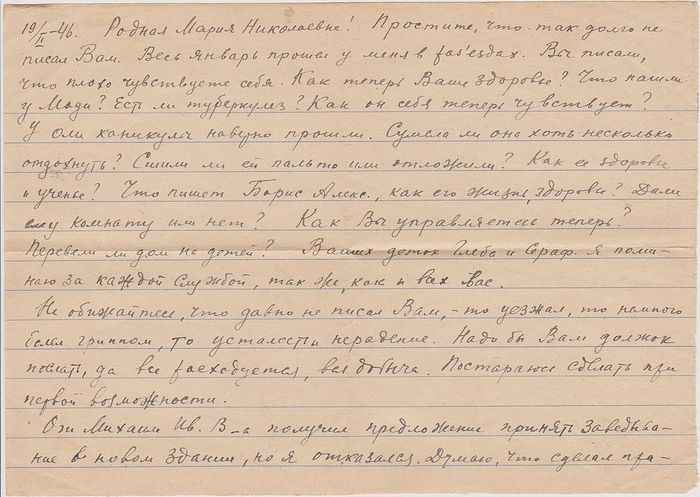

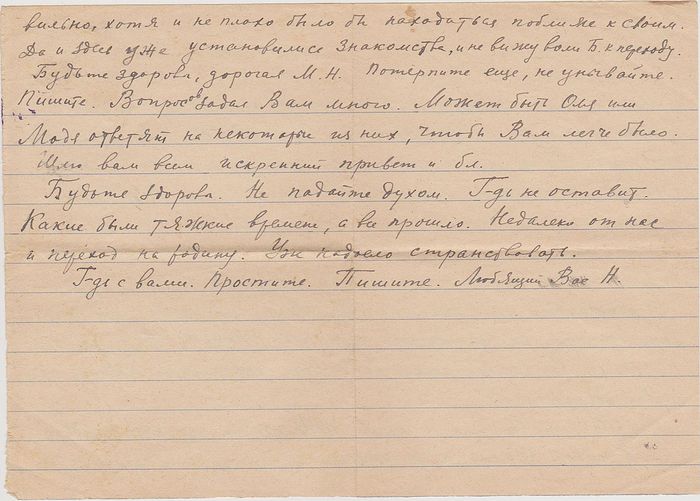

«19/II – 46.

Родная Мария Николаевна! Простите, что так долго не писал Вам. Весь январь прошел у меня в разъездах. Вы писали, что плохо чувствуете себя. Как теперь Ваше здоровье?

Что нашли у Моди? Есть ли туберкулез? Как он себя теперь чувствует?

У Оли каникулы, наверно, прошли? Сумела ли она хоть несколько отдохнуть? Сшили ли ей пальто или отложили? Как ее здоровье и ученье?

Что пишет Борис Алекс., как его жизнь, здоровье? Дали ему комнату или нет?

Как Вы управляетесь теперь? Перевели ли дом на детей?

Ваших деток Глеба и Сераф. я поминаю за каждой службой, так же, как и всех вас. Не обижайтесь, что давно не писал Вам, – то уезжал, то немного болел гриппом, то усталость и нерадение. Надо бы Вам должок послать, да все расходуется, вся добыча. Постараюсь сделать при первой возможности.

От Михаила Ив. В-а получил предложение принять заведывание в новом здании, но я отказался. Думаю, что сделал правильно, хотя и неплохо было бы находиться поближе к своим. Да и здесь уже установились знакомства, и не вижу воли Божией к переходу.

Будьте здорова, дорогая М. Н. Потерпите еще, не унывайте. Пишите. Вопросов задал Вам много. Может быть, Оля или Модя ответят на некоторые из них, чтобы Вам легче было. Шлю вам всем искренний привет и благословение. Будьте здоровы. Не падайте духом. Господь не оставит. Какие были тяжкие времена, а все прошло. Недалеко от нас и переход на родину. Уже надоело странствовать.

Господь с вами. Прости те. Пишите.

Любящий вас Н.»

О. Никон в письме спрашивает, получил ли его друг комнату. А в судьбе Бориса появятся совсем иные ожидания. Оценив ситуацию, Клавдия явно «положила глаз» на вполне подходящего квартиранта. Прямодушный о. Никон в следующем письме именует ее женой. Она не оставляет Бориса заботой, когда тот попадает в больницу, намекает на возможность продажи дома и переезда всей семьи в Ленинград. Для детей Бориса это может открыть новые возможности: весной 1946 года Модест закончил семилетку[5], а Ольга – фельдшерское училище.

Клавдия надеется подкрепить свои усилия свить новое семейное гнездо благословением известного вырицкого старца Серафима (Муравьева). Удобный случай поехать к старцу «в семейном формате» представился в конце апреля 1946 года: на пасхальных днях Ольга Малышева приехала в Ленинград на практику и остановилась у Клавдии. Незадолго до отъезда Ольги из Ленинграда Клавдия предложила всем вместе съездить в Вырицу, рассказав Малышевым о прозорливом старце.

Июнь был жарким, а очередь к старцу – непомерно длинной. Ольга предложила войти в келлию старца всем вместе, но Клавдия решительно возразила: нет, по одному, – и вошла к о. Серафиму первой. Вышла она довольно быстро, покрасневшая и чем-то сильно недовольная.

Оля же была в келлии о. Серафима довольно долго. Он лежал на боку под большим портретом своего небесного покровителя, прп. Серафима Саровского. Девушка встала на колени, испрашивая благословения. Старец благословил ее и спросил о ее жизни, она бесхитростно рассказала их короткую и горькую историю, сказала, что живут с опекуншей, а отец сюда завербовался после армии. А старец в ответ рассказывал ей, как он был купцом, как меховщиком ездил по Сибири, скупая пушнину, как был женат, как стал монахом – все это потом она прочитала в книжках про него. Он ласково поговорил с ней и благословил.

А Борис услышал от него странные слова:

«Он папе говорил, что вот приходила ко мне сейчас женщина, плакала: ‟Мужья у меня не живут. Вот я пятый раз хочу замуж выходить, а мужья у меня не живут”».

Откровение, данное ему в келлии прп. Серафима Вырицкого, было прологом к радикальным переменам в его жизни

Откровение, данное ему в келлии прп. Серафима Вырицкого, было прологом к радикальным и почти молниеносным переменам в его жизни. Объявления о первом наборе в только что открытую Ленинградскую духовную семинарию напечатали 9 июля 1946 года, а через 11 дней Борис получил справку[6] от коменданта общежития о том, что он вдовец с двумя детьми, – хронологически первый документ для поступления в семинарию. Спустя еще 10 дней, 1 августа 1946 года, он подает прошение[7] ректору о зачислении сразу в 3 класс, анкету[8] и пишет в автобиографии[9]:

«Сам я всегда был верующим христианином, и, поступая в духовную семинарию, осуществляю свою мысль последних лет. Желая послужить Господу и людям во славу нашей Православной Церкви и на пользу дорогой Родины, нахожу, что быть посредником между Создателем и Его людьми есть высшее благо и назначение человека на земле».

Видимо, найти документы о трудовом стаже в Вышнем Волочке так и не смогли, поэтому приложен документ[10], выданный Вышневолоцким А-вом Союзкино аж в 1932-м году.

Посмотрев на эти бумаги, девушка подумала, что самое время выкопать себе могилу

На Ольгу, которой исполнилось в этом году 18 лет, государство не замедлило возложить в связи с совершеннолетием груз взрослых проблем. В мае 1946 года прямо на огород ей принесли пачку счетов – к земельной ренте и страховке добавился и налог на бездетность. Посмотрев на эти бумаги, девушка подумала, что самое время выкопать себе могилу, улечься в нее и больше не иметь трудных земных проблем.

К этим тяжким мыслям примыкал и романтический юношеский порыв умереть для мира – в эту пору Ольга узнала про тайное монашество своей опекунши и сама стала думать о монастыре. Возможно, иносказательно на эти мечтания ответил и о. Серафим. За время беседы старец внятно трижды назвал ее «матушка», и это ей запомнилось. «Матушкой» Ольгой, т.е. женой священника, она стала через пять лет: тогда-то и вспомнила это веселое пророчество.

Тягу Ольги к монашеству о. Никон поддерживает, но две трети письма посвящает не духовным, а вполне житейским проблемам, связанным с распределением Ольги и началом ее трудового пути.

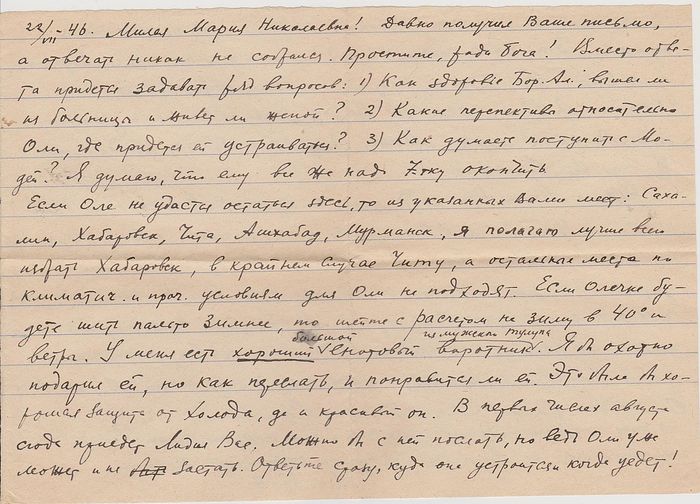

«22/VII – 46.

Милая Мария Николаевна!

Давно получил Ваше письмо, а отвечать никак не собрался. Простите, ради Бога! Вместо ответа придется задавать ряд вопросов:

1) Как здоровье Бор. Ал., вышел ли из больницы и живет ли с женой?

2) Какая перспектива относительно Оли, где придется ей устраиваться?

3) Как думаете поступить с Модей?

Я думаю, что ему все же надо 7-тку окончить.

Если Оле не удастся остаться здесь, то из указанных Вами мест: Сахалин, Хабаровск, Чита, Ашхабад, Мурманск, я полагаю лучше всего избрать Хабаровск, в крайнем случае Читу, а остальные места по климатическим и прочим условиям для Оли не подходят. Если Олечке будете шить пальто зимнее, то шейте с расчетом на зиму в 40 градусов и ветры. У меня есть хороший большой енотовый воротник из мужского тулупа. Я бы охотно подарил ей, но как переслать, и понравится ли ей. Это была бы хорошая защита от холода, да и красивый он. В первых числах августа сюда приедет Лидия Вас. Можно бы с ней послать, но ведь Оли уже может и не застать. Ответьте сразу, куда она устроится и когда уедет.

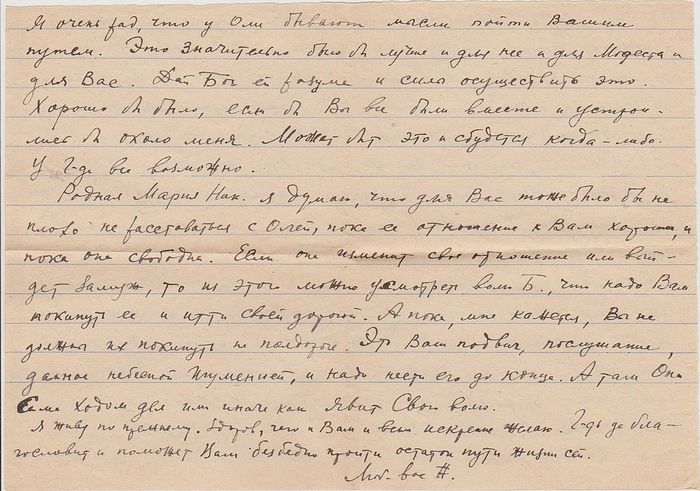

Я очень рад, что у Оли бывают мысли пойти Вашим путем. Это значительно было бы лучше и для нее, и для Модеста, и для Вас. Дай Бог ей разума и силы осуществить это. Хорошо бы было, если бы вы все были вместе и устроились бы около меня. Может быть, это и сбудется когда-либо. У Господа все возможно.

Родная Мария Ник. Я думаю, что для Вас тоже было бы неплохо не расставаться с Олей, пока ее отношение к Вам хорошее, и пока она свободна. Если она изменит свое отношение или выйдет замуж, то из этого можно усмотреть волю Божию, что надо Вам покинуть ее и итти (так в оригинале – прим. ред.) своей дорогой. А пока, мне кажется, Вы не должны их покинуть на полдороге. Это Ваш подвиг, послушание, данное Небесной Игуменией, и надо нести его до конца. А там Она Сама ходом дел или иначе как явит Свою волю. 22/VII-46».

О. Никон был человек практический – воротник он Ольге все-таки сумел переслать

О. Никон был человек очень практический – роскошный воротник он Ольге все-таки сумел переслать, и она запомнила это благодеяние на всю жизнь, до сего дня дожил воротник от иг. Никона:

«Я износилась – ну просто ничего нет. Одну курточку такую ватную мне сшили, жакетик такой коротенький. И вот я и всю зиму, и весну, и осень, и лето проходила. Лето холодное, я так – нараспашку, никаких кофточек вязаных не было, уже сносилися. Пальто мамино летнее – переделали в зимнее. Потом опять проблема, выросла, нет чего и одеть зимой, я уже барышня. Пальто сшили. Помню, тяжёлое такое, ватное пальто, а воротника нету. О. Никон принёс, с мужского тулупа. Он у меня где-то сохранился, этот воротник, квадратный такой, грубый – мне его пришили, и я углы загибала, ну, и получалось ничего, нормально».

Есть фотография в семейном архиве, где счастливая молодая девушка укутана в подаренные ей меха.

Борис пожелал и сыну судьбы священника. Через месяц после отца, 30 августа прошение[11] ректору семинарии о зачислении в 1 класс на полный пансион подает и Модест. В коротенькой автобиографии[12] он пишет:

«Родился я в 1929 году в городе Вышнем Волочке. Мать была учительница, отец – бухгалтер. До сего 1946 года я учился в неполной средней школе, которую и окончил в этом году. Как верующий христианин принадлежу к Православной Русской Церкви, в духе которой воспитывался с детского возраста. Имею отца 49 лет и сестру 18 лет».

В графе анкеты «адрес» написано: «на время экзаменов: Л-д, Кировский пр. 9/2 кв.8», то есть у Клавдии. Видно, что Малышевы сильно спешат: и справку о состоянии здоровья[13] Модест получает 30 августа в медпункте отцовского завода «Юный водник». Но в анкете[14] подчеркнута дата его рождения: «1929, декабря 24», и наложена резолюция «отказано» с датой «04.09.46 г». А Борису дали путевку в санаторий в Выборге на весь сентябрь, и экзамены разрешили[15] перенести.

Вновь монахиня Марина остается жить с детьми Бориса Малышева, отодвигая свои планы вернуться в Ленинград. Она исполняет духовное завещание игумена Никона – и до конца исполнит его:

«Вы не должны их покинуть на полдороге. Это Ваш подвиг, послушание, данное Небесной Игуменией, и надо нести его до конца».