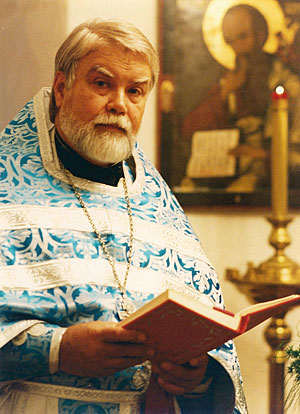

В издательстве Сретенского монастыря вышел сборник рассказов отца Ярослава Шипова «Первая молитва». Это не дебютная книга – отец Ярослав до принятия священнического сана был уже состоявшимся литератором. Служить у престола Божьего батюшка стал после того, как Господь, как апостолов, сделал из него – заядлого охотника – ловца человеческих душ. О том, как совмещает служение Богу и литературную деятельность, отец Ярослав рассказывает Православию.Ру.

***

— Как Вы стали

священником?

— О том, как я «ударился в религию», меня спрашивают чаще всего. Пути Господни неисповедимы. До принятия сана я был писателем. Больше всего меня увлекала охота. Причем охота — как образ жизни, поскольку ни добыча, ни пальба, по большому счету, меня не интересовали — только бы в лесу жить. На охоту я ездил по всей стране: и в дальние края, и в ближние. Объездил все Нечерноземье. В советские годы проводилась специальная сельскохозяйственная политика в отношении бесперспективных деревень, суть которой в том, что одни деревни сселяли, а другие за счет этих укрупняли. В результате пустели целые сельсоветы. Тогда же леса посыпали дефолиантами (то же делали американцы во Вьетнаме). Эту же технологию для осыпания листочков применяют на хлопковых полях. Логика была следующая: лиственные породы заглушим, а хвойные будут расти. Но ничего подобного не происходило, а вот звери гибли в огромных количествах. И мне приходилось все дальше забираться на север в поисках неповрежденной природы. Так я оказался в глухом районе Вологодской области, где никто ничего не посыпал. Туда я стал ездить на охоту и рыбалку, приобрел там старенькую избушку рядом с селом Верхний Спас, которое готовилось отпраздновать свое шестисотлетие. Жители села, названного в честь Преображения Господня, по случаю юбилея, собирались восстановить церковь. Они искали человека, который бы помог им организовать весь процесс: создать «двадцатку», подготовить необходимые бумаги, зарегистрировать приход. Я тогда был уже человеком воцерковленным и стал им помогать.

Когда весь подготовительный этап

завершился, приехали мы с председателем колхоза и

председателем сельсовета в епархиальное

управление к владыке Михаилу (Мудьюгину).

Говорим, что хотим

восстановить храм. Он отвечает,

что нет средств. Председатели сказали, что

деньги сами найдут — это было еще до наступления

90-х годов, когда колхоз был в состоянии

финансировать такое дело. Архиерей говорит,

что у него нет кадров. Товарищи ему и

заявили, что им кадры не нужны, и, не

посоветовавшись, указали на меня. Я им

потом попенял, что так нельзя было делать, надо было

посоветоваться, взять

благословение у духовного отца. После

они написали прошение архиерею рукоположить меня для

служения на их приходе. В давние времена

существовала такая традиция: миряне просили

поставить священником кого-то из своих.

Я хоть был и не совсем из своих, но другого

подходящего человека у них не оказалось. Интересно,

что вся память о церковной жизни в селе

была практически утрачена, потому что шестьдесят лет не

было священника. Но вот такая мысль у них

сработала. С этими новостями я приехал в

Москву к своему духовному отцу, который

и благословил меня рукополагаться.

— Согласитесь, что такой сюжет даже Вам, писателю, вряд ли мог прийти в голову? Как изменилась ваша жизнь?

— Пришлось все круто менять. Уже тогда мне было сорок четыре года. Я переехал из столицы в деревню, отказался от всякой охоты. Но, вероятно, по своему складу характера и душевному устроению, я мог нормально воспринимать столь резкие перемены. Как человек воцерковленный, я понимал, какая помощь нужна местным жителям, и чувствовал, что могу им помочь. Мне недоставало духовного образования, но куда деваться – я был единственным воцерковленным человеком на весь район. Сначала стажировался в Череповце, потом немного в Великом Устюге, в Вологде, после чего поехал в село.

Священническая жизнь в районе была специфической. Надо было поднимать четыре прихода, разбросанных далеко друг от друга. Транспорта у меня не имелось, поэтому постоянно приходилось решать транспортные проблемы, чтобы кто-то на машине, тракторе или мотоцикле доставил меня к месту службы. Расстояния между приходами – от сорока до восьмидесяти километров, дороги – грейдер или проселок (в прошлом году через этот район проложили трассу ралли-рейда – проехать смогли не везде). Мы восстанавливали три храма и построили один новый. При этом народ, хоть и участвовал в этом деле, оставался далеким от Церкви. Мне встретились там всего две древние старушки, которые помнили, что такое причащение. В основном, люди были не крещены, а если и крещены, то бабками. Тут еще, вдобавок, началась перестройка. Эта беда, конечно же, не обошла стороной и наши земли. Рухнуло здравоохранение: аптеки закрылись, лекарств не было. Зато в изобилии появились сомнительные спиртные напитки, и начался мор. Главным местом моего священнического служения стали кладбища: два раза в неделю я кого-нибудь обязательно хоронил.

Быт мой складывался тяжеловато, — у меня ведь там не было родни – а в деревне выживает тот, кому могут помочь: привезти дрова, переколоть их, вскопать огород, поддержать с продуктами. У меня на ведение хозяйства времени не хватало. Так продолжалось четыре года. Из-за местного климата — не всякое лето босиком на землю ступишь, постоянно в резиновых сапогах — у меня развился ревматизм. Пришлось вернуться в Москву, где и служу уже пятнадцать лет.

— Когда Вас рукоположили, вы перестали писать?

— Да. Десять лет ничего не писал.

— А почему Вы перестали писать? Ведь резкие перемены в жизни сопровождаются яркими переживаниями и впечатлениями, которые можно описывать?

— Журналисту, наверное, было бы интересно фиксировать и отражать все эти впечатления, а для прозы, вероятно, требовалось некоторое отдаление во времени. Потом, есть еще одно обстоятельство, через которое проходят творческие люди, когда воцерковляются или, тем паче, начинают священническое служение. Дело в том, что одной из движущих сил профессиональной творческой деятельности является тщеславие. А воцерковляющийся человек начинает бороться с погибельными страстями. Это абсолютно естественно. И в какой-то момент начинаешь прекрасно осознавать, что чем меньше дано, тем меньше спросится. Когда я только стал священником, иногда думалось, что лучше уж быть пономарем: подавал бы аккуратненько кадило и отвечал бы за это самое кадило на Страшном суде.

Так что к событиям сельской приходской жизни я вернулся спустя несколько лет. Писать про свою провинциальную жизнь мне было легче, чем про нынешнюю. Причина проста – я там ни с кем не находился в духовных отношениях, ведь практически никто не исповедовался. Ситуация была поразительная: священника поместили в совершенно расцерковленную среду, что приводило иногда к диковинным, а то и к забавным ситуациям. Когда через несколько лет я снова там оказался, один дядечка, который никогда не заходил в храм, сказал, что со мной было веселее. Многие из этих ситуаций и описаны в моих рассказах.

В городской жизни – не так: здесь я со всеми нахожусь в духовных отношениях. И не то, чтобы просто нельзя, – это совершенно другой уровень взаимоотношений, это не подпадает под художнический анализ. Священническое служение никак не пересекается с писательским творчеством. Однажды в критической статье меня упрекнули, мол, наверное, столько знает о людях, а ничего не рассказывает. Это невозможно, потому что разные сферы. Разные участки сознания, души и духа задействованы и не соприкасаются. Все остается у аналоя. Отношения священника с прихожанами находятся в духовной сфере. Туда в сапогах не залезешь, а на землю это тащить бессмысленно.

Известно, что в священническом служении и в деятельности врача есть много общего. Однажды знакомый доктор рассказал, что для эффективной работы с больными он должен выстраивать некую стену между собой и пациентами. Чтобы, значит, не поддаваться эмоциям, чувствам, переживаниям. И спросил, выстраиваю ли я такую же стену между собой и прихожанами. Я объяснил, что с такой стеной буду никому на земле не нужен. Священник и живет, чтобы соболезновать, сострадать, сочувствовать, сопереживать. Чтобы взять на себя хотя бы часть человеческой беды. А лучше бы – всю беду. Но не по силам. Вот и призываешь помощь Божию…

— Став священником, как Вы смотрите на художественную литературу, описывающую духовный опыт человека, его терзания и переживания? Вы понимаете, где писатели фальшивят, где надумывают себе то, чего нет на самом деле?

— У писателя нет таких возможностей познания человеческой души, какие есть у священника – он и работает в области, которая ему открыта. Тут можно много рассуждать о роли искусства – это очень серьезный вопрос. Я беседовал с пожилыми монахами — людьми, вроде бы далекими от искусства. Они говорят, что Бог благословляет искусство как ступень к постижению духовного. Сразу попасть в мир духовный трудно, многим помогает вот такая ступенька. Через душевное к духовному двигаться можно, а через разум к духовному – едва ли. Собственно, к чему сводится искусство, если говорить упрощенно? Для наглядности обратимся к живописи. Художник воспевает Бога и его творения: будь то иконы, портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые картины и т.д. Как говорили старые мастера, художник изображает мир таким, каким он хотел бы его видеть. А поскольку нормальный человек понимает, что лучше, чем Бог, он ничего сотворить не сможет, то и будет воспевать божественную гармонию. Если же он стремится разрушать гармонию, это уже служение не Богу, а другой стороне. Обычно за этим стоит либо душевное нездоровье, либо душевная нечистоплотность.

— Что стало толчком к тому, что Вы снова стали писать?

— Трудно сказать. Что стало толчком, когда я стал священником? Мы видим какие-то внешние обстоятельства, к примеру: 600 лет селу, надо было восстанавливать храм и т.д. А что за этим? А за этим – Бог так распорядился. Могу абсолютно искренне сказать, что роль художника мне теперь видится совсем по-другому. Человек что-то написал, но ведь знания о том, что он написал, умение это выразить, время и силы на это ему дал Бог. Что, собственно, тогда остается от автора? Я понимаю, что есть некое ремесло, нужно чему-то выучиться, к чему-то прислушаться — вот это, вроде, я сам все делал, но ведь тоже – с помощью Божией. В общем, Он даст — напишешь, не даст — не напишешь. Роль художника в моем представлении за то время, что я являюсь священником, сильно сдулась. Одно определенно — художник обязан служить Господу. Можно ведь так увлечься своими фантазиями, что не заметишь, как начал служить не Господу, а кому-то совсем другому.

— Как Вы для себя принимаете решения, о чем можно писать, а о чем нет?

— Я не могу это выразить словами. Это как будто бы внутри очень много весов. Бывает, что какие-то довольно эффектные эпизоды приходится выбрасывать, потому что они нарушают равновесие...

— О чем Вам пишут читатели?

— Они обращаются ко мне, в основном, не как к писателю, а как к священнику. Пишут о своих проблемах и горестях.

***

Предлагаем вниманию читателей небольшой рассказ из книги отца Ярослава «Первая молитва»:

Крестины

|

| Священник Ярослав Шипов. Первая молитва : рассказы. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 624 с. — (Современная православная проза) |

Ночь. Клонит ко сну. Прошу проводника разбудить меня возле нужного полустаночка и засыпаю. А он сам проспал, и пришлось ехать до следующей станции.

Ночь, метель, кроме меня, никто не сошел с поезда. Бетонная коробочка — вокзал, расписание: обратный поезд после полудня, промерзшие скамьи... Постучался в дверь с надписью: «Посторонним вход запрещен». Говорят: «Войдите». Вхожу: теплынь, и женщина-диспетчер сидит перед пультом. Объясняю ситуацию, прошу погреться. Разрешила и даже угостила чайком. Над пультом — схема железнодорожного узла: два магистральных пути и один тупичок — не больно сложно, надо признать. Работой она определенно не была перегружена, и мы потихоньку разговорились. Выяснилось, что мужа у нее нет, то есть он, конечно, был, но, как водится, сильно пьющий, и потому пришлось его выгнать, и от всей этой канители остался непутевый сын-школьник, которого надо бы, пользуясь случаем, немедленно окрестить. Еще выяснилось, что я смогу выехать в восемь утра на путейской дрезине, а до того времени в нужную сторону вообще никакого движения не будет.

Крестить — так крестить. Осталось только дождаться сменщицы.

— Как только кто-нибудь появится, пошлю за ней, чтобы пришла пораньше, она рядом живет.

Тут же и появился, да не кто-нибудь, а милиционер.

Сказал, что в леспромхозе убийство и ему надо срочно ехать на следствие. Его и сгоняли за сменщицей, а диспетчер тем временем связалась по рации с машинистом попутного поезда, состав притормозил, и наш посыльный отправился изучать унылые обстоятельства ординарной попойки, завершившейся столь печальным исходом.

После передачи дежурства сходили в бедную квартирку диспетчерши, окрестили парнишку, потом вернулись на станцию, где уже тарахтела дрезина. Просторная будка была забита путейцами в рыжих жилетах: они заботливо усадили меня поближе к чугунной печурке, топившейся углем, а требный чемоданчик и сумку с облачением пристроили у кого-то на коленях.

По временам дрезина останавливалась и кто-либо из рабочих выходил: в этих местах обыкновенно неподалеку от дороги стоял сарайчик — с инструментом, наверное. Остановились у переезда. Здесь был большой сараище, а кроме него целый хутор: дом, хлев, дровяник, колодец, стог сена... Стояли долго: рабочие уходили, приходили, совещались и уходили снова. Наконец выяснилось, что у хозяина хутора — путевого обходчика — недавно родился сын, и надо бы окрестить, а народ меня подождет: в графике — «окно», дрезина никому не мешает.

Крестить — так крестить. Пошел в дом. Спрашиваю, как назвали младенца. Оказалось — мой тезка, да еще полный: и отчества одинаковые. Обстоятельство это было воспринято как добрый знак и произвело на путейцев столь сильное впечатление, что уже через полчаса после совершения Таинства некоторые уложили свои светлые лики в тарелки. Остальные присоединились чуть позже.

Вышел на крыльцо, чтобы проветриться от табачного дыма, гляжу: стоит состав с углем. Я — к тепловозу: кричу машинисту и его помощнику, что все уже потеряли управленческие способности и некому стронуть дрезину с места. А они спокойно кивают и даже позевывают: ну, думаю, на пути духовного делания ребята достигли очень больших высот — полнейшего то есть бесстрастия...

Я полагал, что дрезину подцепят спереди и будут толкать, однако вместо этого помощник показал мне, как увеличивать скорость, как тормозить, и благословил отправляться.

...Перед входным светофором я снизил скорость — и хорошо сделал, потому что меня бросили на тупиковый путь, и дрезина запрыгала на стрелках, грозя соскочить в снег. Еще издали увидел я человека в красной фуражке, решил, что предстоят серьезные разговоры,

и пошел сдаваться. Однако человек сказал мне: «Приветик», и таким обыденным тоном, словно именно я каждое утро пригонял сюда эту дрезину.

— А где Семен-то? — спросил еще он.

Я честно признался, что не ведаю.

— Дак он что — не приехал?

Я даже огляделся: не вышел ли кто-нибудь, кроме меня, из пустой дрезины. Но нет: кругом никого не было.

— И Алик не приехал? — недоверчиво поинтересовался человек в красной фуражке.

— И Алик.

— И Федотыч?

— И Федотыч.

— А все-таки, где Семен-то?..

— Наверное, у тезки.

— У какого?

— У моего.

— А-а, — и пошел на станцию.

По главному пути прогрохотал товарняк. Знакомый помощник машиниста смотрел в окошко. Я помахал ему рукой, однако ответа не последовало: лишь проводил меня задумчивым взглядом.

Подвернулась попутка: водитель был из нашего района и знал меня. Он рассказал, что у него тяжело заболел сын и надо бы срочно окрестить.

Крестить — так крестить. Сил у меня уже не оставалось: на всякий случай приметил, как переключаются скорости, и заснул.

Интересны мне и другие наши современные авторы-проповедники жизни во Христе,но о.Ярослава как-то сразу принял и полюбил.Я бы назвал его труды -проза будней,ведь она их делает такими близкими к нашей жизни,и родными,обнажая промысл Божий во всем.Оставили во мне добрый след "Великая тайна войны",и «Новый ревизор».В них наша жизнь...

Жду новых книг.А Батюшке доброго здоровья!