Писатель Борис Федорович Споров, автор книг «На пути к вере», «Наследники», «Федор», романа «Осада» (недавно вышедшего в издательстве Московской Патриархии), – о времени, судьбе и о людях, с которыми встретился на жизненном пути, а также о задачах литературы.

–

История страны – это не только события, великие

и малые, но и судьбы людей, сопряженные с этими

событиями. Борис Федорович, вы из поколения тех, чье

детство прошло в предвоенные годы, отрочество было

«военным», а юность пришлась на трудное

время послевоенного возрождения страны. Но конец

1940-х–1950-е – это и новый виток

репрессий, которые не прекратились, вопреки широко

бытующему представлению, со смертью Сталина, хотя уже

и не носили такого массового характера. Расскажите,

пожалуйста, каким это время было для вас.

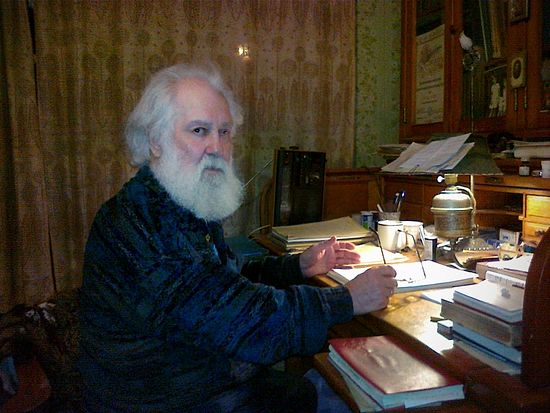

Писатель Борис Федорович Споров

– Писателю говорить о себе – дело несколько неблагодарное и трудное даже. Легче писать о других, о судьбах чужих тебе, посторонних. Но я очень чту святого праведного Иоанна Кронштадтского, занимался сбором материалов о нем – их набралось на фолианты, они уже опубликованы, – так вот, в «Дневниках» у отца Иоанна нашел такое изречение: «Господи! Какая же благодать, что Ты вытащил меня из этой пропасти!» И я вслед за святым Иоанном Кронштадтским, не стыдясь, повторяю: «Господи! Слава Тебе, что Ты вытащил меня из этой ямы! Из ямы, из которой многие мои друзья так и не вылезли…»

Но жизнь есть жизнь. Война… Уже много о ней рассказано, не мне повторять. Скажу только, что это было, конечно, лихое время, очень лихое, голодное – неповторимое время. С сорок первого года я досыта хлеба не ел!

А после войны попал в «детское рабство»: в 12–13 лет я уже начал работать, причем на заводе. Очень тяжелая была работа. Дважды срывал себе желудок, в больнице лежал… Режим был строгий. Я был учеником слесаря. Мы жили тогда в городе Лысково Нижегородской губернии. Так вот, когда мой наставник (чаще всего он) запаздывал на работу, мы с ним бегом бежали, чтобы, не дай Бог, опоздать не больше, чем на две минуты! Если мы опаздывали на две минуты, то нам только выговор, а если бы опоздали на десять минут, нас могли бы и судить. Такой вот режим. А радость была только в том, что я, как рабочий, получал хлеб по рабочей карточке: целых 600 грамм! А не 300. И это спасало. Вплоть до осени сорок седьмого года, когда отменили карточки, это была большая помощь – рабочая хлебная карточка. Когда же отменили карточки, подростки с завода ушли (а работало очень много подростков по 14, по 15 лет, я был самым младшим).

Помню свой первый «некарточный» хлеб. Мы пошли в магазин, все в грязных робах, а магазин битком набит народом, и войти нельзя. Чтобы получить буханку хлеба, мы, зажав в кулаке трешку, полезли под ногами у толпы. А нас ведь запросто могли растоптать, как мышат! Но самое обидное, что мне тогда досталась сырая буханка, и мать ее потом пережаривала. Это сейчас вроде бы даже весело вспоминать, а тогда была настоящая трагедия.

А родился я в Казахстане, в Актюбинске, и там прожил до конца войны. Родители оренбургские были; бабушка – из крепостных, а дедушка, Федор Тимофеевич Иванов, из казаков. И я столкнулся впервые с чем-то таким непонятным мне именно там.

Я не видел и не знал тогда, что такое церковь. Даже и разрушенных храмов не видел, потому что там вообще не было церквей. Была когда-то одна, но ее взорвали.

Но неподалеку от нас жила соседка, единственная из тех, кого я знал, у которой дома были иконы. И раз мой сосед, подросток постарше меня, зазвал меня к ним поиграть. Помню, зашли мы в эту комнату, никого, кроме нас, больше не было, и я во время игры (а мы картинки смотрели – у них отец был, кажется, белым офицером, и дома еще оставались книги очень интересные) вот так поднял голову – и увидел иконы! И до сих пор не могу понять, что меня тогда охватило. Знаю только одно – что я испытал страх, страх перед иконами!

Я встал, смотрю (как сейчас помню): Николай Угодник, чудотворец Мирликийский… Спаситель… Божия Матерь… Такие все темные иконы. Лампадка не горела, потому что день был. Стою, смотрю – и все! Чувство такое, будто я погибаю! И ничего другого не придумал тогда, как заплакать.

Теперь, когда мне уже за 75, я считаю, что это был самый первый толчок к моему осознанию Всевышнего. А мы тогда в Казахстане все были некрещеными, никого из верующих вокруг не было. Все от веры были отучены, все ходили с газетой «Правда» в кармане… А воспитывались мы в начальной школе под лозунги Маяковского: «Ножичком по горлу чик лютого помещичка: господин помещичек, собирай-ка вещи-ка!» И мы так и воспринимали, что все это необходимо нужно.

А когда в 1945 году отец пришел с фронта, мы уехали в Россию, на его родину, в Нижний Новгород (тогда Горький), потом в Лысково. И в Лыскове я впервые увидел разрушенную церковь. Именно настолько разрушенную, настолько оскверненную, что, кажется, после я уже редко видел настолько оскверненные церкви, что даже говорить непристойно!

Стоя около этой церкви оскверненной, я во второй раз вдруг почувствовал, что мне страшно – не только страшно, но и стыдно. Стыдно!

Но это было всего лишь детское впечатление.

Жизнь протекала трудно: это же было время послевоенное. Начинались какие-то восстановительные работы, строительные работы. А в районных городах повсюду сокращали, увольняли людей.

Отец у нас был когда-то гонимый, попал он и тут. И получилось так, что он побоялся сесть в тюрьму и уехал, мы же остались на чужой стороне одни с матерью. А в 1948 году меня сократили с работы, и мать сократили с работы, и деваться было некуда. Тогда мама завербовалась на строительство Горьковской ГЭС. И нас, завербованных, зимой, в двадцати с лишним градусный мороз, в открытых машинах, везли чуть ли не 200 километров, в Горьком только остановились! Причем везли ночью, чтобы никто не видел, наверное. И так вот, укрывшись всяким тряпьем, и дети ехали: грудные там были, двухлетние были. Ехали в Городец на Волге, туда, где сейчас Нижегородская ГЭС.

На этой Нижегородской ГЭС с самого первого колышка, с мая 1948 года, мне суждено было отработать еще девять лет. Работал я там тоже очень тяжело: и плотником, и электросварщиком, потом слесарем-сборщиком, потом монтажником. Всего меня там изуродовало, я и зрение там потерял. Но когда начал немного выправляться, когда уверенность появилась, я начал противиться насилию. Вот в это время и проявились наши с приятелем характеры. Меня и приятеля моего (покойного ныне) тогда посадили по 58-й статье. Но дали немного – детский срок. Так я на строительстве заработал «подарок» себе!

– 58-я – это «измена Родине»?

– 58-я, пункты 10–11 – это «антисоветская пропаганда», а «измена Родине» – это пункт «1-а». А я пошел по статье «пропаганда и агитация против советской власти», да еще и «групповая».

Мне было 22 года, подельнику – 20, учительнице нашей, кажется, 30 лет. Всех нас и «определили». Меня за заводские дела в основном. Я на заводе пользовался уважением как «старый кадр» (бригадиром был даже в 20 лет) и защищал права людей; ко мне обращались даже, чтобы выступил на комсомольской конференции, где я предлагал «распустить комсомол за ненадобностью», потому что считал, что эта организация политическая и ненужная. А потом меня и двух фронтовиков решили на заводе судить – за то, что мы «не занимались производственной гимнастикой». А мы работали в условиях, где сварка, где дышать нечем, а на нас роба брезентовая, телогрейка – и в таком виде надо махать руками и ногами… Я и еще двое рабочих отказались, и вот нас решили судить за это товарищеским судом.

И тогда я решил высказать всё! Сказал, что это – рабовладельчество, что это насилие, что это в конце концов так просто не кончится. Наговорил, видимо, много, суд не мог ничего решить, и приговор был таким: «объяснить пользу физических упражнений». А мы разве не на физической работе работаем, кувалдами машем?! И когда мы вышли потом после суда, один из подсудимых (он уже сидел в лагере, бывший боевой офицер, ныне тоже покойный, Иван Ефимович Солдаткин, мой, можно сказать, старший товарищ), стоя со мной около ларя цеха, сказал: «Ну, Борис, этого тебе не простят!» Так оно и получилось: не простили.

В лагере я впервые увидел священника. Свидетельствую как факт: до Мордовских лагерей (7-й лагпункт, почтовое отделение «Ялас», как сейчас помню) я священника живого в глаза не видел!

Рядом со стройкой ни в Городце (а это один из самых старых городов Поволжья), ни в деревне Пестово, где умер Александр Невский (его сначала перевезли в Федоровский монастырь, а только потом во Владимир, а уж из Владимира – в Санкт-Петербург) церквей тогда не было. Ни единой церкви! И Федоровского монастыря не было. А уж что говорить о деревнях по соседству!

Так мы росли…

А когда тебя в 22 года забирают, это самое страшное! Я считаю, что из всех писателей (а я смотрю непредвзято; зачем мне нужна предвзятость!), если сравнивать, например, с судьбами Солженицына или Шаламова, моя судьба еще труднее. Почему? Потому что нас взяли тогда молодых, просто мальчишек и, как говорится, топором под корень подрубили.

– А какой дали срок?

– Четыре года. Людмиле Петровне, учительнице нашей, дали пять лет, еще одному приятелю моему – три года… Нет, кажется, тяжелее судьбы, потому что это – лагерь.

– Вы тогда уже знали о лагерях?

– Да, я о лагерях и раньше многое знал, потому что на стройке первое, что я стал строить, это бараки для заключенных. Мы тогда думали, что это мы для себя строим жилье, – а это, оказалось, мы лагеря строили! Узнали об этом только тогда, когда привезли колючую проволоку; нас заставили этой проволокой обтягивать построенные бараки. Заключенные на этом строительстве тоже работали – на тяжелых земляных работах…

А в бригаде РМЗ (там был ремонтно-механический завод, бригады большие, по 50 человек), кроме меня да еще нескольких подростков и женщин, все были судимые. Потому что туда разрешали всем приезжать. И если куда-то не пускали после освобождения, то туда пускали. Я наслушался там и рассказов, и разговоров, и многие были осуждены по 58-й статье. В общем-то, я знал уже, что такое лагерь.

Я думал, что мне дадут не меньше 10 лет. А мне дали четыре года. И когда я прибыл в лагерь, увидел, какая там работа, какая еда, то сказал своим сокамерникам: «Ну, это, ребята, детский сад! У меня и на воле такая жизнь была, разницы большой нет. Вот только не знаю, чем мать кормиться будет… Мать больная!» Я же мать уже содержал в то время.

Не буду долго говорить о лагере, расскажу только о том, что касается веры.

В лагере очень много было верующих. Сектантов, украинцев верующих, особенно из Западной Украины… Прибалтийцы были верующие. И все они были дружными, спаянными, только лишь русские, славяне, – все по одиночке, все вразброд, как будто не родные. Это наше давнее…

Тогда именно я впервые столкнулся с сектантами, они там очень эффективно «работали». У меня сосед по нарам был, Гаврилюк, он состоял в секте иеговистов, что ли. И он принялся меня уламывать. Но я сказал: «Ко мне с этим не подходи!»

Были и личности глубоко православные, которые во многом повлияли впоследствии на мою судьбу. Один мой приятель (он позже уехал за границу, был диссидентом) принял крещение прямо во Владимирской тюрьме – его священник там крестил.

– Борис Федорович, вы попали в лагерь за протест – протест против, как вы сказали, рабовладельчества. Сложилось ли у вас какое-то представление о том, что такое советская власть?

– Конечно! Я был убежден, что это – зверская власть, что это – несправедливая власть. Хотя вроде бы и больницы бесплатные были, и много чего еще было… Но – разве можно 12-летнего ребенка заставлять работать на такой работе, чтобы он сорвал желудок? А тяжести такие ему давать? И ведь я во время войны всего лишь четыре класса проучился; потом уже, работая на стройке, пять лет учился в вечерней школе. И когда я в десятом классе готовился к поступлению в институт, тут меня и забрали!

Слава Богу, что, когда нас привезли в лагерь, бывших там «бытовиков» выселили, чтобы освободить место. Именно в тот период Хрущев объявил «оттепель»: поэтому освободили какую-то часть заключенных, но нагнали студентов, молодежь в лагеря…

Из Санкт-Петербурга целую группу молодых людей вместе с преподавателем посадили за то, что они обсуждали книгу «Не хлебом единым»! Судить людей и сажать за это! И старика профессора сажать за то, что он с ними обсуждал эту книгу Дудинцева! А Дудинцев спокойно жил в Москве. И журнал существовал, который опубликовал это произведение. А студенты сидели в лагерях Мордовии – за то, что они по-своему поняли этот роман! Это разве дело?!

Я очень многое узнал на заводе и на строительстве. И о революции, и о послереволюционных годах, и об эмиграции первой. Потому что там работали вместе со мной люди, которые возвратились по призыву, скажем, из Франции – а их сразу в лагеря! И они отсидели срок и теперь на стройке работали. Они много рассказывали обо всем: что, как и почему. Нет, я такую власть признать не мог!

– Перед вами впервые как бы открылась историческая ретроспектива?

– Да, и это случилось на стройке. Сама стройка была огромным насилием. Когда меня приглашали недавно на чтения в музей в Городец, то прислали письмо с просьбой выслать мои книги, написать что-нибудь. Я отправил им листочек бумаги со словами: «Заволжью – Молоху моей юности». И больше ничего не стал писать.

Это действительно был Молох, который выдавливал из людей все силы. Там очень многие и погибли, многих пересажали по бытовым делам, а многие просто спились. Так что я уже тогда понял: это не то! И там же я впервые подумал по-настоящему о Боге.

И вот как это было. Я стал обдумывать все то, что делается вокруг, что кругом творится, как я живу. А жили мы тогда несколько лет вместе с матерью в бане деревенской: просто в закутке, где головой достаешь до потолка. Больше жить негде было, и никого это не беспокоило, никого не интересовало. Я и комнату-то получил в общей квартире только перед арестом…

И вот, видя все это: заключенных, которые там были, женщин-заключенных (а нас, еще мальчишек, пропускали к ним в зону что-то ремонтировать – двери, например, чинить, которые не закрывались, и т.д.), – однажды в своей бане подумал: «А зачем это все? Зачем?»

Так что я начал приходить к вере через разум. И это очень тяжело, потому что тому, кто обрел веру с детства, с пеленок, легче намного. А когда разумом приходишь к вере, то это всегда – с трудностями. Очень тяжело бывает. Но именно тогда я задал себе вопрос: «Если нет Бога, если нет ничего, кроме того, о чем нам говорят и что существует на земле, – кроме вот этой работы, этого нищенского хлеба, – то разве стоит жить?!»

Ведь, если бы было действительно так, то человечество за многие тысячелетия сошло бы с ума и все окончилось бы в пепле! Не выжило бы человечество в таких условиях, если бы не было никакой перспективы! Вот это запечатлелось у меня еще до ареста.

А в лагере… Ну что ж, отсидел, кочегаром работал, потом это даже понадобилось…

– А вы говорили с солагерниками

на эти темы, которые волновали вас тогда еще, в

юности?

Борис Федорович Споров

– Конечно. У меня был очень хороший знакомый, сейчас он игумен Варсонофий. Так мы с ним несколько месяцев в одной камере сидели в лагере. И хотя раньше его бабушка водила в храм (он москвич), но именно в лагере он снова пришел к вере. И именно там мы с ним о вере и говорили. Еще на меня повлиял один западный украинец, с которым мы на нарах были вместе: он был верующим православным человеком. Был и еще приятель, в моей повести «Письмена тюремных стен» записано его имя, он срок получил именно за веру. Он жил на Украине, десять лет ему дали, семь отсидел. И другие люди были…

А главное – очень влияло то, что многие заключенные были верующими. И сектанты, и протестанты-немцы, и католики, и православные – их было много, и это создавало атмосферу, которая очень влияла.

Интересный случай произошел, когда решили отмечать Пасху в лагере (а ведь это все тогда запрещалось). Украинцы западные отмечали Пасху по своему календарю. В столовую лагерную (у нас был такой барак длинный со скамейками) они в обед принесли с собой разговенье: кто смалец, кто сало, кто кусок хлеба лишний, кто чай заварил в большой параше – так стали Пасху отмечать. И песни петь украинские. Пели изумительно! Пели так, что я плакал, – запомнил на всю жизнь, как здорово они пели!

Потом ворвался в столовую наряд, надзиратели, стали растаскивать их – в карцер, еще куда-то… Били их… А они сцепились руками друг с другом и – все равно пели! Такие вот сцены, конечно, на всю жизнь остаются в памяти!

Отец Иван, помню, пришел тогда же к нам, русский священник (он даже с бородой был), и решили мы по новому календарю уже нашу Пасху, православную, тоже отметить. Но подумали: если мы пойдем в столовую, нас там раскидают! Тогда сошлись в один большой барак, в такую секцию (на 100–200 человек). Собрались туда «русопятые», батюшка молебен отслужил, помолились те, кто умел молиться. А я в это время работал в кочегарке; когда пришел в камеру, мне об этом рассказали. Отметили вот так праздник, причем надзиратели не успели ничего сделать: когда они прибежали, все уже расходились…

Когда я недавно читал о Серафиме Вырицком, помню запись с его слов, как на Байкале Пасху служили в Семлаге – там же просто чудеса творились! И я ему верю, и не только верю, а думаю, что так и надо! Так и надо! Только так может Господь нас спасти и избавить.

Ну, а жизнь продолжалась. Сложная жизнь. Я до 35 лет не имел крыши над головой, не имел своего письменного стола. Я уже в институте учился, писал, а вместо стола у меня была тумбочка. На эту тумбочку на ночь клал фанеру, и это у меня был стол.

Тут надо немного сказать об образовании. Образования у меня четыре класса было военных, где в общем-то не учились мы, а хулиганили. В пятом классе я уже просто не учился, потому что сильно заболел и пролежал половину зимы, а на следующий год пошел работать. Когда на стройку приехали, там учиться сложно было: какая учеба, когда такая тяжелая работа, да еще и есть нечего! Ребята вербованные (правда, те, кто помладше меня был) ходили по деревням с котомками, хлеба просили. А жили мы первую зиму в одной комнате наверху деревенского дома двухэтажного – человек сорок, наверное. На ночь устилали весь пол одеялами и так спали вповалку. Было не до учебы!

Но я понимал, что учиться – надо. И как только у меня появилась возможность, я пошел учиться в пятый класс. Далеко ходить было в школу из деревни (там деревни были с интересными названиями: Палкино, Сологузово, Пестово, Выползово). В школу идти больше часа, а зимой… Тогда зимы были такие, что идет по дороге машина, а ее не видно за снегом – такие сугробы наметало!

Но только пошел в пятый класс, а 11 сентября со мной несчастный случай. Взорвался аппарат автогенный, и мне выжгло глаз. Мне тогда и восемнадцати лет не было. Отлежал в больнице полгода, но решил: «А учиться все равно буду!» И на следующий год пошел уже не в пятый, а в шестой класс (я же год потерял). А в десятом классе меня арестовали.

Приехали мы в зону, где раньше «бытовики» сидели, а у них там школа была. И школа осталась. Нам говорят: «Кто хочет, может ходить в школу…» И я месяца два ходил (кончался учебный год), сдал все экзамены очень хорошо и получил аттестат зрелости.

Что было дальше? Освободился, а мама (уже старая и больная) сошлась с таким же старым и больным человеком. Что делать? Я переоформил комнатку на них… Сам остался без крыши над головой. Отчим, если можно так сказать, был хорошим человеком. Мама осталась с ним, а я буквально ринулся в Санкт-Петербург: ребята в лагере мне посоветовали поступать в Санкт-Петербургский университет. Приехал туда, а там в аккурат каникулы зимние.

Но я разыскал проректора дежурного на историко-филологическом факультете. Захожу в кабинет: сидит мужчина, взлохмаченный такой, весь напряженный; говорю ему: так, мол, и так… Я решил тогда на откровенность идти – а чего я буду скрывать?! «Я уже 15 лет отработал, – говорю, – мне уже 26-й год. Как вы считаете: поступать мне к вам в университет или нет?» Он так посмотрел на меня, нахмурился и говорит: «Зря времени не теряй, даже документы не подавай – не примем! У нас таких много!» Но самое интересное то, что это был Федор Абрамов, будущий писатель, с которым я позже, уже в Москве, уже будучи тоже писателем, встретился. Мы на съезде писателей прошли мимо друг друга, узнали друг друга, но не остановились.

Поехал я в Нижний Новгород, в университет. Зашел на кафедру… Как же там меня понесли! Оказалось, что на кафедре трое – два преподавателя и завкафедрой – были рецензентами наших антисоветских стихов и сочинений! «Как, вы пришли к нам поступать?!!!» Я испугался, что опять посадят, – и бегом оттуда. И тогда я решил для себя, что без вранья, увы, не обойдешься…

И вот сидели мы этак однажды с приятелем – выпить захотелось. Он селедку принес. А селедка была завернута в газету. Смотрю я на газетку и вдруг вижу: «Литинститут. Присылайте на творческий конкурс свои произведения…» И говорю себе: «Вот сюда-то я и поступлю!» Собрал кое-какие сочинения – особенно нечего было посылать: то, что у меня прежде было, до лагеря, я сжег, а то, что заново написал, тоже все лагерное – ничего не пошлешь! Все-таки выбрал одну поэму, которая более-менее подходила, стихов десяток да три рассказа коротеньких, написанных в камере, да еще чуть ли не пьеску какую-то – и послал. Уже потом я узнал, что именно лагерной вещью я фактически и прошел творческий конкурс. «Вытащила» меня некто Ирина Нолли. Когда я уже работал в Москве, в журнале, то разыскал ее и позвонил ей, поблагодарил.

Я сдал экзамены в Литературный институт хорошо: 24 балла из 25 набрал. И дерзнул на дневное отделение (а заявление-то писал на заочное). А когда стоял на собеседовании перед комиссией, думал: «Сейчас я потеряю и очное, и заочное – все потеряю!» И решил пока на заочном учиться, а там видно будет. Подумал, что, может быть, реабилитация случится и т.д. Так оно и вышло: за два года до окончания института я был уже реабилитирован. Пришел к ректору (Александр Михайлов был ректором тогда), попросил: «Я уже реабилитирован, переведите на дневное, я хотя бы лекции послушаю!» – «Учился – учись», – ответил. Потом, будучи уже членом Союза писателей (а он был секретарем Московской писательской организации), я спросил его: «Что же вы меня тогда не перевели?» – «А зачем тебя переводить? Ты и так выучился!»

– В какой-то мере вы повторили путь Солженицына, ведь он тоже попал в «Новый мир» с лагерной темой.

– «Новый мир» – это «Новый мир»! У меня с писательством сложно было всё… Я ведь не уходил от православной темы, поэтому нигде и «не проходил», понимаете? Куда бы ни посылал, куда бы ни шел – всюду возвращали!

В те годы я принял крещение, помог мне тот самый будущий игумен Варсонофий (он тогда уже учился в семинарии в Троице-Сергиевой лавре).

Мои лагерные года по-другому тоже сказывались. Ведь в паспорте моем указано было, что я – «политический жулик»! Вот и представьте себе, как нужно было изворачиваться! Приезжаешь в институт, определяешься в общежитие – надо сдать паспорт для временной прописки. Но я всякий раз ухитрялся не сдавать его, а жить просто так. Так и не дал им паспорта в руки!

– А чем грозило наличие такой отметки в паспорте?

– Да выгнали бы! Отчислили бы без звука! Даже в более позднее время и то выгоняли из Москвы! Ты учись – но в Москву не заезжай!

– Но по закону вы имели право учиться в Москве?

– Не имел я права жить в Москве! У меня не было поражения в правах, но когда я начинал об этом говорить… С кагэбистами, например… Меня ведь и во второй раз чуть не арестовали – во Владимире. Я говорил: «Я реабилитированный!» А мне: «Да это для себя, дурачок, ты реабилитирован, а для нас ты так и остался преступником!»

Это, наверное, труднее даже, чем в лагере, – когда начинают тебя гонять как зайца. Например, приехал я к матери, пожил у нее немного совсем, а приятель приходит и говорит: «Меня вызывал Кузнецов (был там такой кагэбист), интересовался тобой: что ты делаешь, что говоришь и т.д. И, между прочим, сказал: “Лучше бы он отсюда уехал!”» Ну, всё понятно: не уедешь – посадят!

– Советская власть ничего не прощала?

– Не-е-ет! Тогда я уехал в Актюбинск, в родной город. Нашел там работу, стал преподавать труд в интернате. Месяца через три вызывают: «А почему не доложил, что приехал сюда?» – «А чего докладывать-то? Почему я вам должен докладывать?» Вот так побеседовали. Пришлось доработать год и уехать. Приехал снова к матери – и опять то же самое.

Собрался и уехал в Томскую область, в деревню, в глухомань. И вот там меня уже никто не спрашивал: кто ты и откуда. Там я работал уже преподавателем русского языка и литературы. Но, к сожалению, школу эту закрыли. Она располагалась рядом с заводом, где была большая радиоактивность, там не разрешали даже грибы собирать, речка зимой не замерзала… Так что школу в конце концов закрыли. Пришлось опять уезжать.

Уехал. Еду и думаю: куда я еду? Ну куда я еду?! Проезжая мимо Владимира, взял и вышел просто на станции. Переночевал в гостинице, а потом пошел в гороно: примите меня на работу. Трудовую книжку показал, а паспорт не показывал пока, потому что тогда еще не был реабилитирован.

Посмотрели… Есть работа! «Давай в интернат! Ты же в интернате работал…» И я в интернате устроился, года три там работал воспитателем. Там ко мне и пришла реабилитация.

– А какой это был год?

– Начало брежневских времен, 1965 год. А уже в 1966 году я в газете работал.

Я тогда еще учился, был у Дмитрия Ковалева в творческом семинаре. Но посылать ему было нечего. Что же, я ему лагерные стихи посылать буду?

– В ту пору вы уже что-то писали?

– Нет, институт для меня был все-таки временем учебы. И учебы не только у Д. Ковалева. В первый же год Владимир Сергеевич Курочкин (он был тогда завкафедрой творчества) предложил мне перейти на прозу – прочитал мои рассказики и предложил перейти на прозу. И в эти годы, когда мы с ним переписывались, когда я посылал ему рукописи свои, я именно учился: учился писать, учился языку и т.д. Я не решался тогда браться серьезно за перо, и уже только после окончания института засел за большую вещь, которая до сих пор не опубликована полностью. Это роман «Выход». Первую часть его напечатали в журнале «Волга», потом он книжкой отдельной вышел, а две части – две книги еще – я уже в начале перестройки отдал в издательство, его там одобрили к печати, но дело развалилось.

Так что творчество началось после учебы. Я тогда закрепился во Владимире не на один год, не на два, а на целых восемь лет!

Уже сотрудничал в газете – и едва снова не сел!

Оказавшись редактором многотиражной газеты, я опубликовал в ней несколько статей. Первая называлась «Великий русский писатель Достоевский» (его тогда еще не называли великим русским писателем, хотя и юбилейный год был). И меня уже выгонять хотели, спасло только то, что тогда же вышла «Правда» со статьей о Достоевском с таким же заголовком.

– Выгнать хотели только за заголовок?

– Нет, конечно: там и в статье еще было… А такая скучная газета, закрытое предприятие, военное производство, никуда в цеха я не ходил (да меня и не пустили бы), но делать газету надо – и я задумал завести рубрику «Разговор с читателем». Для начала написал статью «Для чего живет человек», а потом вторую – «Добровольная прививка чумы» (о спаивании людей). И меня под фанфары! Лишили удостоверения Союза журналистов, выгнали с работы, написали в трудовой книжке…

– За клевету на советскую власть?

– Нет, тут уже больше сыграл «религиозный вопрос». Потому что из статьи «Для чего живет человек» вытекало, что без веры жить нельзя. В этот период мы очень часто встречались с Варсонофием, беседовали; я дома занимался очень много Достоевским, разоблачал Толстого (для себя, конечно).

– Борис Федорович, но ведь это как-то странно: в ту пору Церковь существовала вполне официально, были открыты некоторые храмы… Власть даже делала какие-то положительные шаги в сторону Церкви – и одновременно были гонения. Они скрытыми были?

– Да нет, по-моему, совершенно открытыми были! Вовсе не скрытыми! Например, если у какого-то члена партии, пусть рабочего даже, бабушка сына его окрестила, того сразу выгоняли из партии, могли выгнать и с работы. А я написал в многотиражной газете такие вещи!

И кончилось не просто тем, что меня выгнали. Я собрался тогда искать и новое место жительства. Пошел на электричку во Владимире, а меня – под белы рученьки… Прямо на выходе из вокзала арестовали, допрашивали там же, на вокзале, в милиции. Потом вызывали в отдел госбезопасности: «Почему к вам заезжает этот, почему тот и тот?» Отвечаю: «Я что, совершил какое-то преступление? Говорите прямо, предъявляйте обвинение!» Я уже после догадался, что им нужно было сведения добыть именно о Варсонофии (а тот, в свою очередь, был связан с известным диссидентом Владимиром Осиповым). Они в то время выпускали газету «Вече», первый номер «Вече» я читал, он у меня был в листках…

– То есть на допросе не спрашивали о ваших взглядах? Что, им это было неинтересно?

– Нет, неинтересно! Они считали, что меня-то они могут взять в любое время. Они другим интересовались. Но я тогда почувствовал, что здесь я могу «погореть» и второй срок получить.

А когда Варсонофий приехал, я дал ему прочесть эти свои статьи. Прочитал он, долго молчал, потом говорит: «Знаешь, Борис Федорович, ты ведь первым так о Достоевском написал! Ни одна газета так не написала! И статьи эти хорошие. Наверное, Господь тебя не оставит!» – «Ну, дай Бог!»

И буквально через несколько дней вижу – объявление на доске: «Меняю жилплощадь в Подмосковье, в “Заветах Ильича”, на Владимир». И я буквально в две недели побег устроил оттуда – уехал. Так ловко все получилось! Но и здесь горького до слез хватило.

Как потом сообщили мне друзья, тотчас по моем отъезде из Владимира официальные органы распустили легенду, что Споров умер. А на областном пленуме называли даже номер могилы! Смотрите, мол, как с нами бороться!

Но я все-таки жил. И боялся идти оформляться на работу, потому что трудовая книжка была «испорчена». Хотя реабилитация и есть – но куда пойдешь? Пойдешь – посадят еще, да и старое дело еще притянут. И хотя я как инвалид труда получал копейки, думал так: «Лучше я пока поживу на эти копейки». И вот пять лет я сидел и писал.

– Но ведь вы были тогда еще относительно молодым человеком. Вам было около 40?

– Да, за 40. А в 46 лет я уже работал в журнале «Наш современник». А до той поры… Писал, работал творчески. Но жить-то надо. Голодно, обтрепался весь. Думаю: как быть? Вспомнил кочегарскую жизнь и пошел в кочегары, в подмосковный санаторий, который углем топился. Конечно, веселая штука: сутки работаешь, а трое дома. Договорился еще, чтобы мне трудовую книжку новую выписали. Мне и выписали.

Я зиму отработал. У меня тогда уже были какие-то связи с журналами, я на рецензирование что-то брал… Зарабатывал, конечно, какие-то копейки. И уже позже Юрий Николаевич Леонов из «Нашего современника» пригасил меня к ним работать. Временно туда взяли, и я там отработал до публикации в журнале «Волга» первой книги моего романа. Кстати, сразу же ее разнесли, причем разнесли по-страшному. Первый и второй номер журнала вышли, а потом – перерыв, а конец уже весь оборванный: все про религию вырезали, даже упоминание о Боге вырезали. Кстати, я сейчас занимаюсь тем, что этот текст восстанавливаю.

Вот еще интересный факт. Я с детства, с 1945 года, с тех пор, когда еще ребенком был, и до взрослого возраста, до тех пор, пока не стал ходить причащаться, стеснялся заходить в церковь! Мне казалось, что, если я зайду, на меня все смотреть будут, как на чужого человека. Ну не мог я просто так зайти и мешать людям молиться!

Вы сказали, что в то время все было разрешено, было послабление. Когда я начал работать в журнале «Наш современник», заместителю главного редактора сообщали: «Он в церковь ходит…» А я не ходил там, где жил, в «Заветах Ильича», я ездил в Сергиев Посад – уж больно там хорошо было!..

– Когда вы в первый раз

приехали в лавру, какое впечатление она на вас

произвела?

Троице-Сергиева лавра. Фото: Виктор Корнюшин

– Это было в 1960-е, Варсонофий тогда еще учился в семинарии. Я ночевал даже в его келье.

Лавра на меня всегда очень глубокое впечатление производила, особенно Троицкий собор. Наверное, стыдно говорить об этом (а вроде бы стыдиться-то и нечего), но я, когда приезжал туда, без слез не мог там стоять. Уж больно на меня влияло все это, как будто историческая какая-то громада наваливалась.

А еще Федор Взовин (покойный сейчас), городецкий сам, очень много способствовал моей вере. Он мне и Евангелие присылал в Сибирь – там, в Сибири, я в первый раз Евангелие прочел. С тех пор у меня Евангелие – настольная книга и любимое чтение.

Но самое большое впечатление в лавре было однажды на службе. Не знаю, что со мной тогда было… Литургия, поет замечательный хор семинаристов и академистов, идет служба своим чередом – и вот в какой-то момент я почувствовал (или услышал), что стены – поют! У храма – поют стены! Из стен – идет голос, хор звучит, понимаете?! Настолько я был тогда поражен, что даже сейчас не могу говорить об этом спокойно…

– Был какой-то отклик?

– Не знаю! Даже сейчас не знаю, как объяснить! Но не хор пел, а стены храма пели. И я это слышал! Я тогда не выдержал и вышел даже… побоялся, что вдруг что-то случится со мной!.. Вот такое впечатление.

А после, когда обзавелся семьей (у меня уже сын был и дочка), я привез их в лавру в первый раз. Сыну тогда было года четыре, а дочке – два. И когда на горку-то вышли из электрички и сын увидел лавру: «Папа! Дождь золотой!» Вся наша семья очень любит лавру, а дочка и замуж вышла за выпускника академии при лавре, а сама она занимается церковным вышиванием. Только вот тяжело ездить туда сейчас – болезней много: сердце, у меня инфаркт был…

Так вот, отработал я в кочегарах, а потом оказался в журнале «Наш современник». Познакомился с интересными людьми, познакомился с писателем Чивилихиным, которого потом редактировал, заставляя вычеркивать антирелигиозные всякие штучки. Но он их после все-таки вставлял в книгу…

– А по заказу или все-таки по велению сердца он писал эти вещи, как вы думаете?

– По-моему, по велению сердца. Он, например, с возмущением говорил мне: «Это же безнравственно – женщин держать в монастыре!» А я ему в ответ: «Безнравственно, если женщина валяется под забором! А если она в монастыре – то это нравственно». Потом он попал в больницу и вскоре умер. А перед тем ему послали рукопись «Памяти», я тоже там «нарисовал» кое-что карандашом. Он мне звонит и говорит: «Борис Федорович, надо было мне попасть в больницу, чтобы с вами согласиться!» Но все-таки свое снова вставил в книгу. Что поделать, такой он был человек!

Познакомился я там и с С.В. Викуловым. Суровый был человек. Он ездил во Владимир, узнал всю историю мою, потом вызвал меня в кабинет: «Почему ты мне не сказал? А если меня в ЦК спросят?» – «А что я, докладываться буду? Теперь заявление писать?! Сейчас напишу!» – «Не заявление писать, работать надо!» Он хорошим человеком был. А в последний раз мы с ним увиделись, когда меня награждали премией Союза писателей имени Эдуарда Володина – за книжку, а его – за стихи. И мы рядышком с ним сидели и разговорились, вспоминали что-то… А через несколько месяцев он умер.

Очень памятна была встреча с Юрием Ивановичем Селезневым. Он тогда к нам пришел в журнал замом главного редактора, а я был уже заведующим отделом прозы и членом редколлегии. Тогда там заваруха случилась: он выпустил самостоятельный журнал, опубликовал «Сороковой день» Крупина, потом статью о Достоевском Вадима Кожинова… И устроили скандал… Селезнева тогда уволили – заставили уйти с замов главного редактора…

Я ушел из редакции, когда после публикации «Выхода» и «Живицы» начались на меня доносы. Я к тому времени был уже женат, издал маленькую книжку в издательстве «Молодая гвардия» (В. Чивилихин предисловие написал), напечатали и мою книгу «Выход» в издательстве «Современник», а кроме того – я уже был членом Союза писателей.

В 50 лет я выпустил свою первую книжку! Вот с каким запозданием все случилось! Почему я в начале беседы и сказал, что так трудно выбираться молодым, когда им подрубят корни в самом начале…

Вот, например, Александр Исаевич Солженицын вышел из лагеря – и больной, и в изгнании – но он был уже с образованием, он уже был мыслящим человеком, он уже мог работать! А я выхожу – и как слепой кутенок! И что удивительно, там, в лагере, было очень много умных ребят – хороших, толковых поэтов, пишущих, – и ни один из них писателем так и не стал! Все надломились! Один умер там-то, другой там-то, и все больше от инфарктов…

– Борис Федорович, а вы ставили перед собой такую задачу: стать писателем?

– Перед собой? Интересный вопрос. Когда я вышел из лагеря, я знал, что писать буду, потому что я писал и до лагеря (в обвинительное заключение вошли и мои стихи, в частности). Но потом хотел пойти на историко-филологический и заняться наукой, а писать – само собой, в сторонке, так сказать. У меня интересно получилось. Еще в Актюбинске, во время войны, мы, ребятня, как-то гуляли и вдруг увидели, что за нами кто-то бежит. Мы припустили от него (нас было двое). Пробежали мы квартал, другой, а тот – так за нами и бежит! Куда деваться?.. А тогда время было страшное, тогда детей даже варили и через мясорубку пропускали, пирожки делали и на рынке продавали.

– А вы уже были наслышаны об этих ужасах?

– Конечно! Да что вы, конечно! И вот подбегаем к дому товарища (а у нас было такое правило: если бежим вдвоем, то один – в одну сторону, другой – в другую: разбегаемся!). Он-то побежал домой, а я – в сторону, и мне деваться некуда! Смотрю: дети играли и вырыли ямку. Ну, я туда нырнул, меня и не заметить. Вижу: ноги мимо меня проходят, потом человек останавливается – прямо надо мной – и матом: «Куда же они, такие-рассякие, делись?!» А я сижу в ямке… Он ушел, а я всё боюсь вылезать! Вылез, огляделся: никого нет. Я бегом домой. Бегу, а сам про себя думаю: «Вырасту – буду писателем! И обязательно об этом напишу!»

Это был, конечно, стресс настоящий. Как видите, мысль о писательстве появилась у меня еще в детстве. А потом – я очень долго ждал. В «Новый мир», наверное, лет 15 рукописи посылал, еще живя во Владимире. Все время хвалили, говорили, что Твардовскому показывали и т.д., но всегда возвращали – всегда возвращали!..

И только позже я узнал, что редакции именно так «отшивают» авторов, так русских мальчиков отпихивают, отфутболивают.

– Солженицын был исключением?

– Нет, он не был исключением, просто он не сам пошел! Приятель, который с ним сидел, пришел в редакцию, принес его рукопись и прямо на стол редактору положил читать.

Уже потом я рассказал ребятам в «Новом мире» свою историю, и они мне объяснили, почему обычно так тянут: прислали тебе материал – отправь его на доработку, но держи автора на привязи, чтобы он писал, писал, писал… А ты все возвращай и возвращай!

– Но с какой целью?

– Проходит год, два, три или четыре: человек или спивается, или вообще бросает писать! Вот так, оказывается, было. И я очень долго, очень долго писал «в стол». У меня и сейчас опубликована, может быть, только третья часть из всего того, что написано.

Я не могу писать иначе. Есть социальная литература (как раньше, например, был соцреализм или критический реализм), а есть литература натуральная (натуральная школа и пр.), где без веры, без духовности, без нравственности не обойтись.

А возьмите больших писателей, например Шолохова, его «Тихий Дон»: у него же там ни слова о вере – ни слова, как будто он о египтянах каких-то пишет!

– Может быть, цензура поработала? Ведь раньше все подобное старательно вымарывалось.

– Или самоцензура. Или цензура – одно из двух. Но я бы не согласился в таком виде публиковать! Хотя у меня в журнале «Волга» и вымарывали кое-что, но ведь первая часть ранее была уже опубликована!

– Борис Федорович, что было в вашей духовной жизни после крещения? Вы продолжали дружить с отцом Варсонофием?

– С ним мы после и не общались фактически. А академии он не закончил, его отправили во Владимирскую область. Он и сейчас в Гусь-Хрустальном районе священником служит.

|

| Преподобный Иов Угольский (Кундря) |

– Вы в Москве познакомились?

– Да, она в музее работала. И встреча эта оказала огромное влияние на мою жизнь. А у нее и мама была верующая. И большую роль в нашей жизни сыграл отец Александр Егоров из Обыденского храма: он был нашим духовником, мы у него окормлялись. Так что дальше все складывалась как-то естественно…

Неестественно было до тех пор, пока окружения не было. В Москве же все было просто: заходи в любой храм! А во Владимире, скажем, всего один храм, вокруг которого стояла милиция. И если ты туда придешь – тебя обязательно «проводят»!

Мне в свое время приходилось для газеты готовить материалы антирелигиозные. И как я тогда поступал? Я вставлял в план материалы антирелигиозной пропаганды: к Пасхе, к другим праздникам…

– Это была разнорядка сверху?

– Обязательно ты должен был дать такой материал! Я что делал? Беру журнал (например «Наука и религия»), где были описания этих праздников, подредактирую, сделаю статью информационную о каком-то празднике и публикую! И хвалили даже, говорили: как хорошо!

– Выходит, вы уже тогда занимались православным просвещением?

– Выходит… После журнала «Наш современник» я немного работал в Издательстве Московской Патриархии. А в «Современнике» мне был первый «звоночек» – сердце: упал на стол, так и лежал. Пришлось уйти с работы, а потом стал «свободным художником». И пошли у меня книги: в издательстве «Советский писатель» вышла книга, в «Современнике» вышли две книги, два или три договора новых были заключены с издательствами, и, если бы не началась эта перестройка, я бы всё опубликовал – пусть с какими-то утратами, но опубликовал!

А тут – перестройка! Продолжение революции… Я сразу воспринял это как продолжение советской власти – чистейшее. Но люди до сих пор не понимают этого, считают, что перестройка – сама по себе. Нет, это тоже советская власть! И те же люди делали это!

– Это были уже конвульсии советской власти…

– Нет, это не конвульсии были, это смена ярлыков была! Она и еще будет! Надо было забрать деньги в свои руки, капитал забрать и развратить народ нравственно, довести до нравственного помешательства. Именно поэтому все западные помои хлынули на нас. А человечество без нравственности погибнет!

– А как, по вашему мнению, можно возродить нравственность в наше «свободное» время, когда человеку буквально всё дозволено?

– А когда всё дозволено, нужно как-то взаимно кооперироваться и делать каждому что-то на своем месте! Делать свое дело. Вот, например, я пишу – и я не должен писать такой социальный роман, чтобы там были и «желтые», и «голубые», чтобы там и матом ругались (как, например, у Пелевина) и пр. Я должен делать свое дело. Не печатают пока? Напечатают потом, но надо мужество иметь. А если так: «Мне деньги нужны, я должен заработать – поэтому я напишу то, что сейчас в ходу!», то, конечно, так ничего у нас не получится.

– Мы вплотную подошли к важному, на мой взгляд, вопросу – вопросу о цензуре. А кто будет цензором в таком случае?

– Своя совесть – прежде всего. Вот я сейчас в Издательстве Московской Патриархии издал книгу «Осада», и хотя я работал в Издательском совете, но много лет не заходил даже в то здание. И ведь там фактически она прошла цензуру – духовую цензуру. Поверите или нет: я там не потерял практически ни одного слова! Так вот, если бы у нас была духовная цензура, я бы проголосовал «за». Чтобы всю пошлость не пропускали вообще – потому что это разврат! Это насилие над людьми, особенно же над подрастающим поколением, которое еще не осознает ничего, а всю эту пошлость уже заглатывает.

Когда началась перестройка, я вдруг почувствовал, что Церкви сейчас будет трудно очень. Очень трудно! Потому что мягкие характеры могут просто погореть. Мы договорились с писателями (со мной были Антонов и Немченко) и пошли к владыке Питириму (Нечаеву): «Нужна вам наша помощь? Мы можем поработать!»

Тогда там затевалось очень интересное дело – «Волоколамское общество», которое возглавляли митрополит Питирим и архимандрит Иннокентий (Просвирнин). Меня приняли именно с тем прицелом, что я буду работать в издательстве «Волоколамского общества». «А пока, – сказал владыка Питирим, – помогите поработать в “Журнале Московской Патриархии”». И получилось так, что только в журнале я и поработал.

У владыки Питирима были очень интересные планы: он хотел сделать два журнала из «ЖМП» – официальный журнал и такой, где бы публиковались и писатели, и священники, и епископы. Он говорил: «Нам надо создать такую бойцовскую группу православную, чтобы мы могли что-то сказать и сделать!» Я ему сказал тогда: «А я работаю над тем, чтобы объединить социальную тему с духовной! Нельзя их разъединять!» Сейчас, например, православные писатели пишут неизвестно что – семь верст до небес, и все лесом; я же считаю, что литература должна соединиться таким образом, чтобы в каждом произведении было Православие! Вот как должно быть! И над этим я работаю уже двадцать лет, можно сказать. И мои последние повести – попытка достижения этой цели.

А митрополита Питирима тогда отправили на покой, и 75 человек сотрудников сразу уволили. Меня в тот раз не уволили, но создали атмосферу такую, что я ушел сам – это было в январе 1996 года. А в мае у меня случился инфаркт. То есть все эти завихрения – они впустую не проходят! Но я – человек счастливый!

Такие глубокие, отрезвляющие материалы позволяют лучше узнать и понять отечественную историю XX века и тот путь, который пришлось выдержать Православной Церкви со всеми его коллизиями. А когда это проходит через судьбу человека, это ценно вдвойне.

Многая вам лета и процветать таланту вашему.

Воистину вы счастливый! Господь полюбил вас, одарил вас таким талантом писательским --

это дано только Богом

ведь это как Апостолы -, кого полюбил Господь те и пошли прославлять Его по миру.

Я из семьи репрессированных в 20-30 годах прадедов и погибших 1941-45 гг-дедов,

никто никогда из официальных лиц Сов союза или России не вспоминал наших погибших родных

брат моей бабушки Жихарев Николай Иванович 1899 г р -только 1 из всех мужчин семьи со Сталинградского сражения без правой руки вернулся живым но

получал почти до самой смерти в 1975г- пенсию 20 рублей а был инвалид 2х войн

, по детству его помню был кротким добрым честным настоящим мучеником не имел своего жилья

своей кровати -одежду давали люди у кого с детьми водился но денег никогда не брал .

не могу вспоминать слезы душат

хотя и родилась после войны в начале 50х но многое знакомо мне-- схоже с вашей

жизнью читала и обливалась слезами

я так и не нашла правды и справедливости и не только в Сов.Союзе но и в России

и уехала совсем за границу.

Простите меня грешницу я не жалуюсь но такие тяжелые воспоминания сердце плачет.