С протоиереем Петром Сургучевым я познакомилась на православной выставке «Артос». Нет, сначала я познакомилась с его фотокартинами. Теплые майские деньки, радость от наступившей Пасхи, благодать, и вдруг перед глазами словно отражение творений Шишкина, Саврасова и Левитана – живые зарисовки сельской и городской жизни, одновременно тихие и светлые образы русской природы…

Протоиерей Петр Сургучев родился в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ, работал в Институте физики Земли как ученый-сейсмолог и, несмотря на повсеместную коммунистическую пропаганду атеизма, всегда верил, что Бог есть. Крестился уже будучи взрослым, а в 1993 году стал священником. Просто «в один момент понял, что дальше оставаться на работе уже очень внутренне тяжело…»

О том, как в его жизнь пришла фотография, что нужно, чтобы «мертвое» фото стало живописным фотополотном, а еще о том, как это – быть настоятелем разрушенного храма с историческими корнями, – наша беседа с отцом Петром.

Я вдруг понял: фотография «проявляет» мир

– Отец Петр, как в вашу жизнь пришла фотография?

– У меня интерес к живописи с детства. Я ходил и в Пушкинский музей, и в Третьяковку (первый раз там оказался в пять лет), хотя вначале мне в ней не понравилось – впечатлил только один зал, где были иконы, все остальное показалось неинтересным. Изобразительное искусство я всегда считал очень важным, даже несмотря на то, что поступил на мехмат. Но фотографию в искусстве не видел: на мой взгляд, это было очень прикладное.

Удивительная красота фактуры и света недостижимы в живописи – это может сделать только фотография

Мое отношение к ней изменилось благодаря одной квартире. Как-то я оказался в гостях в семье архитектора. Обыкновенная московская двухкомнатная хрущевка с низкими потолками обставлена была по-особому. Там стоял великолепный самодельный стол, совершенно дизайнерской работы, над ним висела полукруглая лампа, которых тогда нигде не было, своего рода полушар… И на столе лежал журнал. На обложке – дюна с веткой. Мертвая, сухая фотография. Она создавала жуткий диссонанс с этой прекрасно – по-дизайнерски – обставленной квартирой. Я испытал культурный шок и подумал: «И они думают, что фотография – это искусство? Зачем в таком прекрасном месте этот ужас?» Через месяц я вновь оказался в этой квартире; уже в другом месте лежал следующий номер. Новый номер «Revue fotografie»[1] был посвящен Й. Судеку[2] и создавал абсолютно противоположное ощущение. Я увидел портрет фотографа и стал листать. Каждая страница – новое чудо. И когда я долистал до конца, у меня появилась четко сформулированная мысль: так может сделать только фотография. Потому что вся эта подробность, удивительная красота фактуры и света недостижимы в живописи, ее не бывает. Фотография существует сама собой и «проявляет» мир как некую данность. С этого момента я стал фотографом. На следующий день схватил фотоаппарат – «Смену-8», которую мне подарили в 13 лет, – и побежал фотографировать.

– И что было дальше? Как вы учились искусству фотографии?

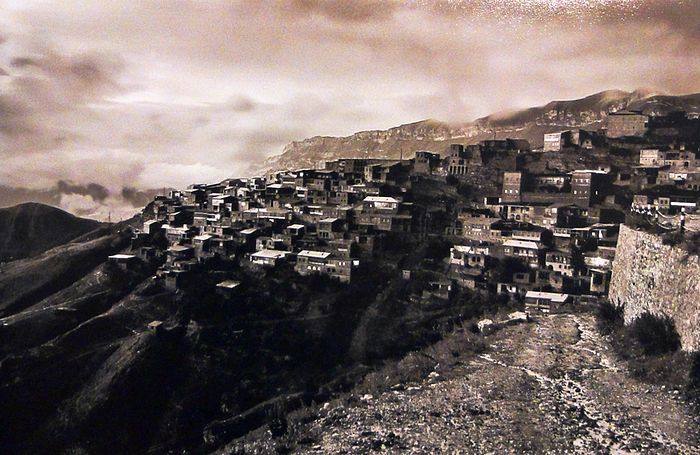

– Я ходил, фотографировал… Фотограф на улице – фигура временами странная. Меня три раза таскали в милицию, один раз в КГБ затащили. Потому что я снимал, как это им показалось, что-то неправильное, что нельзя было снимать. К счастью, всякий раз отпускали. Последний раз «взяли» в Средней Азии, где-то под Левакандом или Душанбе. Там огромная узловая станция, и над ней такой очень массивный мост. Это было утром, я приехал по какому-то делу и вышел на этот мост, а оттуда – просто потрясающая картина: множество железнодорожных путей, вагоны, дымы и дальше бескрайняя пустыня, по которой шли верблюды. Я, естественно, сразу бросаюсь снимать, и вдруг ко мне подходит милиционер: «Что вы делаете? Почему фотографируете?» Чувствуя, что меня вот-вот заберут в кутузку, отвечаю: «Потому что я фотограф». И вдруг у него рот вот так закрылся, и он пошел дальше. Тут я понял: если могу предъявить какой-то документ, что я фотограф, то могу снимать спокойно все, что нравится. Тогда я поступил в Народный университет искусств на заочное отделение и стал учиться. Одним из моих преподавателей оказался Александр Лапин[3]. Что это мне дало? В первую очередь, я имел некий круг общения, в котором сразу начинаешь видеть, что такое техника, фотография и печать. Потому что печатать – это самое тяжелое.

Через год нам выдали «корочки», и мы – я, Саша Лапин и Сережа Касьян – решили организовать свой фотоклуб. Поначалу все шло хорошо, некоторое время у нас были выставки на Малой Грузинской, и все бы ничего, да только Саша Лапин вдруг решил стать нашим наставником. Я не выдержал и сбежал. Конечно, он был человек очень хороший, замечательный друг, но после его решения мы расстались на 25 лет.

В том клубе, когда мы его организовали, было горячее общение, Саша был известный, его многие знали… Однажды ему привезли из-за границы альбом – фотокартины Анри Картье-Брессона[4]. Мы все его разглядывали, и это был второй сдвиг в восприятии фотографии. Фактически у меня два учителя – это Йозеф Судек и Анри Картье-Брессон. Что касается приемов… Мы все варились в одном компоте. Тогда нужно было учиться мягко проявлять. Кто-то притащил в клуб какую-то белорусскую книжку. В ней был рецепт диковинного проявителя: тогда голодные проявления были в моде – это давало возможность повышения резкости и чувствительности. Месяц мы только этим проявителем и проявляли – эта наша технология стала общей. В принципе, такая совместная работа позволяла передавать друг другу опыт, находить правильные решения и реализовываться. А дальше – каждый сам по себе.

Снимает человек, а не фотоаппарат

– Есть ли у вас свои фирменные приемы при создании фотографии?

Вижу какую-то сложившуюся ситуацию, в которой возникло движение, некая энергия, – и «щелкаю»

– Ничего подобного у меня нет, я фотографирую то, что вижу, мне все равно, что снимать. Я как чукча: пою о том, что вижу. Никаких специальных приемов нет. Есть внутренний опыт нахождения каких-то композиционных решений. Перед тем, как «щелкнуть», я просто вижу в пространстве, в окружающем мире какую-то сложившуюся ситуацию, в которой возникло движение, некая энергия, волна, которая сейчас вписывается в картинку, и я запечатлеваю ее. Это может быть все что угодно: красивый цветок, люди, здание… – мне абсолютно неважно. Я просто ощущаю эту дислокацию, но не понимаю содержания фотографии в момент съемки. У меня только одна задача в тот момент: справиться с композицией. То есть ты должен уравновесить, найти яркую, «взвешенную» композицию, и все: больше ты ничего не решаешь. Все остальное происходит потом, когда ты сидишь дома и начинаешь видеть: «Ага! Вот тут какая-то лошадь, здесь такие листики красивые, здесь замечательные лица, а вон там лес удивительный». Ну все что угодно может быть. Никакого приема нет. Есть просто желание зафиксировать какой-то удивительный момент вокруг себя, и все.

– А отличается ли взгляд фотографа от взгляда живописца? И есть ли какой-то секрет превращения обычной фотографии в художественную?

– Так никаких секретов нет! Но есть вот что: наше восприятие видимого пространства и восприятие фотоаппарата различны. Потому что фотоаппарат создает плоскую картинку, на которой для него нет ни объектов, ни фона, ни фактуры – ничего. Перед ним есть лишь образ, который равномерно запечатлевается. А человек, когда глядит в пространство, всегда видит в нем какие-то предметы, сочетания, взаимодействие, людей, лица, деревья… Мы никогда не видим плоскую картинку, это для нас невозможно, и мы даже не задумываемся об этом.

Расскажу на научном примере. В 1960-х годах врачи научились делать операции на глазах. Появилась очень сильная офтальмология. И некоторым людям, слепым от рождения, можно было провести операцию: удалить катаракту или вставить новый хрусталик – и даровать им зрение. Но выяснилось, что такой человек все равно не видит, не то чтобы совсем – к примеру, вот это поле с вот этими пятнами он видит, но видит, как фотоаппарат, а само пространство, человека, выпуклость он не может видеть. Оказывается, это отдельная функция у нас. Мы этим владеем с детства и не замечаем, мы просто видим – для нас это различение объектов, в первую очередь нужных. Все это соотносится друг с другом и происходит «на автомате», мы даже не думаем, что может быть иначе, а на самом деле все совершенно иначе – это функция не глаза, а мозга.

Что делает художник или живописец, когда рисует? Он изображает реальность не как фотоаппарат, плоско, а так, как «диктует» ему мозг. На самом деле какие-то контрасты он повышает, какие-то понижает, где-то фигура приближается, где-то удаляется, то есть реальность все равно искажается. Даже абсолютный реалист, если он рисует не с фотографии, как это сейчас принято, а либо с натуры, либо по памяти своей, как Айвазовский, все равно эту реальность «нарушает», если присмотреться. Даже самый опытный и квалифицированный художник-реалист не сможет передать реальность с фотографической точностью.

То, чем я занимаюсь, – это то, чем занимается художник. Я возвращаю объектам те самые соотношения, как видит наш мозг, как я это увидел. Я видел так, значит, я и возвращаю в ту степень, в которой должно быть. Больше я, собственно, ничем не занимаюсь.

«Вы куда?» – «Я – в храм!»

– Отец Петр, расскажите, как вы пришли к вере.

– Я крестился уже будучи взрослым. В семье с негативным отношением к вере не столкнулся. Моя бабушка, ученый-эндокринолог, всегда привечала «бывших» – людей с дворянским прошлым. Она была рождена еще до революции, окончила Институт благородных девиц. В детстве я часто ходил в Третьяковку и, как уже говорил, когда пришел в первый раз, был потрясен залами древнерусского искусства. А еще в детстве меня очень сильно впечатлила картина «Мадонна» Леонардо да Винчи в нашем красивом домашнем альбоме с яркими репродукциями.

Отправился к храму в Сокольниках – а там кордон: милиция молодежь не пускает

В Церковь я пришел не сразу. Сначала просто заходил в храмы: мне очень нравилось ощущение этого пространства. В 1980-е годы, в период повального увлечения эзотерикой, захлестнуло и меня. И вот в 1985 или в 1986 году мой друг, у которого тоже были такие же эзотерические искания, однажды мне предлагает: «Будет Пасха, пошли в церковь». «Замечательно, – говорю. – Но просто так нельзя пойти. Ты напиши, какие мантры там нужны». Он мне написал два песнопения: «Воскресение Христово видевше…» и «Христос воскресе из мертвых…»

Я тогда брился налысо, носил шкиперскую бородку. Вот в таком виде и отправился к храму в Сокольниках. Там стоит кордон, милиция молодежь не пускает, в основном проходят пожилые и те, у кого явно православный вид. И тут подхожу я. Милиционер: «Вы куда?» «Я в храм», – уверенный такой, спокойный. Он растерялся и пропустил. Вот такое маленькое чудо. А большое было на Литургии. Именно тогда я понял, что Русская Церковь едина и даже сейчас объединяет нас через века.

Потом была поездка в деревенскую обитель, где я и решился принять крещение. Через месяц я крестился, а через два стал регулярно посещать тот храм и петь там на клиросе. И, спустя три года, принял сан иерея.

– А потом вас направили служить в храм в селе Сараево Ивановской области. С чем пришлось столкнуться?

Храм был порушен. В алтаре была мельница, а в колокольне вешали свиные туши

– Храм был порушен. Не было кровли, окон, решеток… Ничего не было. В селе тогда жили 200 человек. Как раз, когда я приехал, состоялось 200-летие храма: нашли надпись с датой его основания. Храм был построен по повелению Суворова, вернее это было решение даже не его, а крестьян: они попросили его построить храм накануне последнего его похода, и, когда Суворов уезжал, он выделил огромную сумму денег – 25 лет оброка со всего населения. Затем Александр Васильевич выбрал проект, и началось строительство. Это было очень красивое сооружение.

Говорят, в 1939 году священник, последний, который в нем служил, ушел… Видимо отрекся. Не знаю, что было… И сразу храм закрыли. Потом наступили 1960-е годы, гонения Хрущева, но затем, спустя несколько лет, храмы отдали людям. Хотя Преображенский храм в Иваново открыли чуть-чуть пораньше. В 1956 году из нашего села в собор Преображения Господня был привезен иконостас в стиле барокко. Он до сих пор украшает прекрасный Преображенский храм.

А у нас храм был порушен. В алтаре была мельница, а в колокольне вешали свиные туши…

– Много сил потратили на восстановление храма?

– Много. Над зимним храмом крыши не было, а над летним она только с одной стороны была цела. Колокольню сломало, а она и так была в жутком состоянии. Сломало уже при мне: однажды разразился жуткий ураган, и колокольня порушилась. Маковки у нас были только один на 100, решеток не было, полов. Но мы все сделали! Первым делом крышу, потом пол мрамором покрыли, барабан купола оформили. До какого-то момента это все шло довольно быстро, потому что мы легко нашли помощь: и материал давали бесплатный, и кровельщики помогали – крыли железом купола. Плотницкую работу я сам делал с помощниками. Ну а потом, где-то в 2009 году, после кризиса, как-то вдруг стало довольно туго. И стройку пришлось остановить почти на 10 лет…

Свет написал, а я помог

– Отец Петр, хотелось бы вернуться к фотографии. Что такое «Светопись»?

– Все мои выставки называются одинаково – «Светопись». Потому что это слово лучше всего отражает то, что я делаю. Я не люблю слова «фотоживопись» – это некрасиво, потому что звучит как «скрипка-музыка». У меня были случаи, когда мои фотокартины становились в один ряд с живописью. Но само слово «светопись» – это русский перевод слова «фотография». Первое фотографическое фотоателье, которое открыл, вернувшись в Россию, С.Л. Левицкий[5], так и называлось – «Светопись».

Это русское слово точно передает значение фотографии и указывает на живописность того, что на ней запечатлено. Это то, что написал свет. Свет написал, а я помог. Поэтому – «Светопись».