Е.С. Боткин «Какое наслаждение – найти в человеке теплую душу или даже уголок такой души! Для меня это высшее наслаждение на земле!» – писал святой Евгений Боткин сыну Юрию, «Юраше», как он его часто называл. Человеку свойственно видеть в других людях то, что есть в нем самом. Теплом и любовью была наполнена душа самого святого страстотерпца Евгения Боткина, врача Царской семьи. И это тепло передается каждому, кто читал и будет читать его письма. Екатеринбургский Ново-Тихвинский монастырь готовит к изданию собрание писем святого Евгения.

Е.С. Боткин «Какое наслаждение – найти в человеке теплую душу или даже уголок такой души! Для меня это высшее наслаждение на земле!» – писал святой Евгений Боткин сыну Юрию, «Юраше», как он его часто называл. Человеку свойственно видеть в других людях то, что есть в нем самом. Теплом и любовью была наполнена душа самого святого страстотерпца Евгения Боткина, врача Царской семьи. И это тепло передается каждому, кто читал и будет читать его письма. Екатеринбургский Ново-Тихвинский монастырь готовит к изданию собрание писем святого Евгения.

Святой Евгений Боткин полюбил писать письма с самого детства. В его письмах привлекает многое: и богатое, красивое русское слово, и глубина мыслей, и точность жизненных наблюдений. Но главное – его любовь, тепло и свет подлинно христианской души. Его письма были для родных радостью в годы благополучия и целительным утешением во времена скорбей. Давайте почитаем теперь его письма, и да научит и нас святой страстотерпец Евгений так же любить и утешать наших ближних, как это всегда делал он.

Пасхальное письмо

(22-летний Евгений пишет своему дяде и крестному отцу Петру Петровичу Боткину)

Петр Петрович Боткин, дядя Евгения Милый дядя Петя! Поздравляю тебя и милую тетю Надю с праздником, с самым веселым и Светлым праздником. Это, действительно, такой веселый и светлый день, что никакие экзамены, которые, кстати сказать, уже овладели мною всецело, никакие страхи, никакой спех не в состоянии приковать меня в этот день к столу (разумеется, письменному, не обеденному – о нет!) – и он, по обыкновению, послужил мне поводом, чтоб перекинуться ласковыми словами с целой массой добрых людей.

Петр Петрович Боткин, дядя Евгения Милый дядя Петя! Поздравляю тебя и милую тетю Надю с праздником, с самым веселым и Светлым праздником. Это, действительно, такой веселый и светлый день, что никакие экзамены, которые, кстати сказать, уже овладели мною всецело, никакие страхи, никакой спех не в состоянии приковать меня в этот день к столу (разумеется, письменному, не обеденному – о нет!) – и он, по обыкновению, послужил мне поводом, чтоб перекинуться ласковыми словами с целой массой добрых людей.

Для этого же и теперь взялся я за перо. Начинаю с обычной увертюры на старую, наивную тему: «Мерси, милый дядя Петя». Сколько вариаций сочинено каждым из нас на эту богатую тему и сколько их еще тебе придется получать, а все они пишутся легко и живо, потому что чувство, их вдохновляющее, постоянно живо и светло и только ждет случая, чтобы заново блеснуть.

Сегодня оно вдохновило бы меня и еще на две симфонии, которые я бы должен посвятить Нюне и Наде, но крутые обстоятельства полагают предел моему поэтическому настроению, и я должен удовлетвориться тем, что отвел им здесь несколько строк.

От лирики перехожу к эпическому повествованию: у нас прошла такого рода зима, что, когда нас кто-нибудь в городе спрашивает: «У вас все здоровы?» – мы боязливо отвечаем: «Когда мы вышли из дому, все, кажется, обстояло благополучно». Одна эпидемия за другой, одна детка загорает за другой, как будто одна другую поджигают! Впрочем, судя по лету и по осени, можно было ожидать гораздо худшего. Теперь же ждем со страхом лета: что будет делать папа в Финляндии, и особенно самое тяжелое первое время, когда даже нас нет, экзаменующихся?! Однажды проскользнула мысль спастись на это время под ваш гостеприимный кров, в Дубровку, и как бы это в самом деле было хорошо? Но будет ли еще это, кто знает?

Однако пора кончать, 1 час ночи. Итак, «в настоящую минуту», пока пишу, у нас все, кажется, обстоит благополучно.

Крепко и нежно целую и обнимаю вас всех, дорогие.

Твой Ев. Боткин

5/IV –1887 г.

СПб.

Папа и Муся просят тоже вас всех расцеловать; они были порадованы сегодня вашими письмами, милые тетя Надя и дядя Петя.

Людям так нужно душевное тепло

(Евгений Сергеевич пишет 14-летнему сыну Юре)

Ливадия

12/Х 1909

Людям так нужно душевное тепло, а они так скупятся на него, что жизнь становится более тяжелой, чем она могла бы быть

Золотой мой, милый, чуткий Юраша, только недавно написал тебе довольно длинное письмо и уже пишу опять – так тронул ты меня своим письмом. Знаешь, как только я увидел твой конверт, я решил, что ты пишешь мне именно потому, что нашел меня – на фотографии, которая, я рассчитывал, должна была быть вами получена, – грустным. И так и оказалось, чуткий ты мой, добрый мальчик.

Большое утешение ты мне приносишь этим дорогим твоим качеством, и много радости и утешения дашь им еще и нам, и чужим людям. Береги его, мой дорогой, и никогда не стесняйся проявлять его. Пусть оно попадет иногда и некстати, это будет редчайшее исключение, на которое мне ни разу, если память мне не изменяет, не приходилось натыкаться, но зато в огромном большинстве, прямо в массе случаев ты этим растопишь лучшие стороны даже самой жесткой, сухой или от горя и ударов съежившейся души и, растопив эти хорошие залежи человеческой души, вольешь лишнее душевное добро в мир. Людям так нужно душевное тепло, а вместе с тем они так скупятся на него, даже часто те, которым Бог дал его, что жизнь становится более холодной и более тяжелой, чем она могла бы быть. А какое наслаждение – найти в человеке теплую душу или даже уголок такой души! Для меня это высшее наслаждение на земле!

Да хранит вас Бог и да будет Он всегда с вами, как и я всегда с вами

(Евгений Сергеевич пишет детям в поезде, вскоре после отъезда в путешествие с Царской семьей)

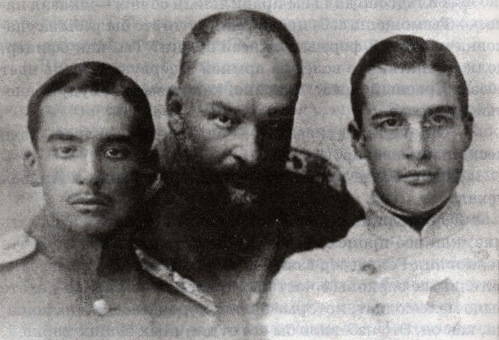

Святой Евгений Боткин с сыновьями

Святой Евгений Боткин с сыновьями

26 марта, 1914 г.

Ах, детки, детки, детки, мои милые, милые, ненаглядные, дорогие, золотые, неоцененные детки! Чем больше живешь с вами, чем больше переживаешь с вами и радостей, и забот, и огорчений, но именно с вами и за вас, а не из-за вас, тем больше сживаешься с вами и тем труднее от вас отрываться. Вчера, когда я молился за вас и за нашу драгоценную Царскую семью, чувствуя вас еще так близко, так страшно захотелось хоть еще по одному разику вас крепко-крепко поцеловать – так хотелось, так хотелось, что и сказать не могу.

Да хранит вас Бог, да благословит Он вас и да будет Он всегда с вами, как и я всегда с вами

Ангелы вы мои! Да хранит вас Бог, да благословит Он вас и да будет Он всегда с вами, как и я всегда с вами, всегда около вас, где бы я ни был. Чувствуйте это, мои ненаглядные, и не забывайте этого. И это уже навсегда! И в этой, и в другой жизни я уже не могу оторваться от вас. Душа, которая так спаялась с вашими чистыми душами, так привыкла звучать с ними в одном тоне, всегда будет, и освобожденная от земного футляра, звучать в том же тоне, и должна в ваших душах находить отзвук.

Пользуюсь остановками, чтобы писать вам, так как на ходу приходится скорее рисовать, чем писать, и притом так медленно, так несоответственно моим чувствам, что буйной душеньке моей невмоготу. А под окном гуляет ненаглядный Алексей Николаевич со своим прелестным, верным Шортом. Погода свежая и серая – всего 6 градусов (в Пахомове, Тульской губернии), и небо заволокло тучами. Сегодня Алексей Николаевич обходил вагоны с корзиночкой маленьких дутых яиц, которые он продавал в пользу бедных детей по поручению Великой княгини Елизаветы Федоровны, севшей к нам в поезд в Москве. Когда я увидал, что в корзиночке у него все больше трехрублевки, я поспешил положить 10 рублей и тем самым заставил и других господ из свиты раскошелиться. 3а каких-нибудь полчаса у Алексея Николаевича было уже свыше 150 рублей.

Бог так щедро баловал меня всю жизнь

(Евгений Сергеевич пишет сыну Юре из тобольской ссылки, куда отправился добровольно вместе с Царской семьей)

Тобольск.

31 авг. 1917 г.

Какое счастливое мне Бог подарил свойство – всегда уметь ценить настоящее

Я отступаю от описания своей роскошной палаты, но ты замечаешь ведь, мой родной, что я пишу тебе, будто болтаю… Ах! Эти вечера и эти поболталки! Какое счастливое мне Бог подарил свойство – всегда уметь ценить настоящее, наслаждаться им, ловить его и цепляться за него! Кроме того, что его, благодаря этому свойству, не упускаешь между пальцев, – и потом еще живешь всю жизнь в лучах его света и не мучаешься раскаянием, что «что имеешь не хранишь, потерявши – плачешь». Может быть, оно и развилось у меня, это свойство, оттого, что я с пяти лет думал о смерти и всегда сознавал бренность и недолговечность всего земного. И как милостив был Бог, меня им награждая, меня, которому суждено было шаг за шагом терять все самое дорогое. Но кому много дано, с того много и взыщется. Бог так щедро баловал меня всю жизнь, что, и отбирая постепенно обратно, всегда много и оставлял, чем и для чего, точнее, для кого жить. Так и живу я теперь вами, моими родными, кровными и приемными детьми, хотя и мучительно отрезан от вас и одинок в своих хоромах.

Юрашик, сын св. Евгения Боткина А знаешь, что меня в них утешает и разгоняет мое мрачное одиночество? Это мои милые стрелки. Во время отсутствия д-ра Деревенко я был их врачом, лечил, перевязывал и навещал их, а ты ведь знаешь, как я неисправимо и крепко привязываюсь к своим больным, и со старостью не только не меньше, а еще сильнее, так как отеческое чувство, всегда легко развивающееся к больному, с которым повозишься, с годами является особенно естественным, так как многие и в самом деле, как, например, все стрелки, мне в сыновья годятся. И с их стороны я встретил ту чуткость души, которую всегда так ценил в простом русском человеке, и то искреннее чувство признательности, которое для меня всегда было признаком духовной культуры и которое так часто, увы, отсутствует у людей внешней культуры. Не будь у моих милых стрелков этой русской душевной чуткости, их новое положение – элемента главенствующего – могло бы очень усложнить отношения с ними, так как мое обхождение с ними они могли бы принимать за заискивание, которого они уже немало повидали. Но я никогда не сообразовывал, как ты знаешь, в каких положениях ни бывал, свои отношения с людьми и обращение, на них основанное, с тем, что об этом могли подумать или говорить, а всегда относился, не скрываясь, так, как искренно чувствовал.

Юрашик, сын св. Евгения Боткина А знаешь, что меня в них утешает и разгоняет мое мрачное одиночество? Это мои милые стрелки. Во время отсутствия д-ра Деревенко я был их врачом, лечил, перевязывал и навещал их, а ты ведь знаешь, как я неисправимо и крепко привязываюсь к своим больным, и со старостью не только не меньше, а еще сильнее, так как отеческое чувство, всегда легко развивающееся к больному, с которым повозишься, с годами является особенно естественным, так как многие и в самом деле, как, например, все стрелки, мне в сыновья годятся. И с их стороны я встретил ту чуткость души, которую всегда так ценил в простом русском человеке, и то искреннее чувство признательности, которое для меня всегда было признаком духовной культуры и которое так часто, увы, отсутствует у людей внешней культуры. Не будь у моих милых стрелков этой русской душевной чуткости, их новое положение – элемента главенствующего – могло бы очень усложнить отношения с ними, так как мое обхождение с ними они могли бы принимать за заискивание, которого они уже немало повидали. Но я никогда не сообразовывал, как ты знаешь, в каких положениях ни бывал, свои отношения с людьми и обращение, на них основанное, с тем, что об этом могли подумать или говорить, а всегда относился, не скрываясь, так, как искренно чувствовал.

Грубость срамит того, кто к ней прибегает

(письмо сыну Юрию из Тобольска)

Тобольск

24-го окт. 1917 г.

Золотой мой, драгоценный, ненаглядный, сейчас получил твое «внеочередное» письмо от дня твоего рождения и кануна его. Друг мой драгоценнейший, как я благодарен тебе, что ты, взволнованный и огорченный, тотчас же сел и написал мне! Мне бесконечно, невыразимо дорого это, и так хочется надеяться, что тебе немного отлегло после этого. Я так понимаю тебя, мой родной, так сочувствую и так любуюсь тобой, что ты сдержался, ничего лишнего не сказал и, как легко могло случиться, по твоему верному выражению, не «наскандалил». Конечно, от этого было бы только хуже, и даже много хуже, и им и тебе.

Один из убедительнейших поводов, заставивших меня отучаться и почти совсем отучиться сердиться, был, признаться, чисто эгоистический: уступив своему гневу, я выводил себя всегда из равновесия на гораздо более долгий срок, чем требовался для того, чтобы переварить нанесенную мне обиду, и, раздражившись, я краснел за самого себя и стыдился своей злобности. Первые уроки в этом отношении мне дали мои братья, когда, видя мои вспышки злобы, отчаянно дразнили меня. Мне приходилось тогда развивать еще значительно большие усилия, чтобы не реагировать на их дразнения, чем пришлось бы, чтобы побороть свое первоначальное раздражение. В твоем же случае, если бы ты не владел собой, дело могло бы ведь очень печально кончиться. А из-за чего? В сущности, из-за собачьего лая! Вообще, грубость срамит не того, против кого она направлена, а того, кто к ней прибегает. Я всегда так на это смотрел – и заботился о том, чтобы мне не быть грубым, чем в конце концов удерживал и других.

Дорога и утешительна всякая добрая улыбка

(Евгений Сергеевич пишет сыну Юрию из Екатеринбурга, из дома Ипатьева)

Екатеринбург, 26 апреля / 10 мая 1918.

Пока мы по-прежнему в нашем временном, как нам было сказано, помещении, о чем я нисколько не жалею, как потому, что оно вполне хорошо, так и потому, что в «постоянном» без остальной семьи и их сопровождающих было бы, вероятно, очень пусто… Правда, садик здесь уж очень мал, но пока погода не заставляла особенно об этом жалеть.

Пока мы по-прежнему в нашем временном, как нам было сказано, помещении, о чем я нисколько не жалею, как потому, что оно вполне хорошо, так и потому, что в «постоянном» без остальной семьи и их сопровождающих было бы, вероятно, очень пусто… Правда, садик здесь уж очень мал, но пока погода не заставляла особенно об этом жалеть.

…новых людей нам уж немало пришлось перевидать здесь: и коменданты сменяются, точнее, подсмениваются, часто, и комиссия какая-то заходила осматривать наше помещение, и о деньгах приходили нас допрашивать, с предложением избыток (которого, кстати сказать, у меня, как водится, и не оказалось) передать на хранение и т. п. Словом, хлопот мы причиняем массу, но, право же, мы никому не навязывались и никуда не напрашивались. Хотел было прибавить, что и ни о чем не просим, но вспомнил, что это было бы неверно, так как мы постоянно принуждены беспокоить наших бедных комендантов и о чем-нибудь просить: то денатурированный спирт вышел и не на чем согревать пищу или варить рис для вегетарианцев, то кипяток просим, то водопровод закупорился, то белье нужно отдать в стирку, то газеты получить и т. д., и т. п. Просто совестно, но иначе ведь невозможно, и вот почему особенно дорога и утешительна всякая добрая улыбка. Вот и сейчас ходил просить разрешения погулять немного и утром: хотя и свежевато, но солнце светит приветливо, и в первый раз сделана попытка погулять утром… И она была так же приветливо разрешена.

…Кончаю карандашом, так как вследствие праздников не мог еще получить ни отдельного пера, ни чернил, и я все пользуюсь чужими, да и то больше всех.

«Претерпевший до конца, тот спасется»

(Евгений Сергеевич пишет из Екатеринбурга брату Александру свое последнее письмо)

Брат Александр 26 июня / 9 июля 1918

Брат Александр 26 июня / 9 июля 1918

Ты видишь, дорогой мой, что я духом бодр, несмотря на испытанные страдания, и бодр настолько, что приготовился выносить их в течение целых долгих лет... Меня поддерживает убеждение, что «претерпевший до конца, тот и спасется».

…Я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести Ему в жертву своего единственного сына. И я твердо верю, что так же, как Бог спас тогда Исаака, Он спасет теперь и моих детей и Сам будет им Отцом. Но т. к. я не знаю, в чем положит Он их спасение, и могу узнать об этом только с того света, то мои эгоистические страдания, которые я тебе описал, от этого, разумеется, по слабости моей человеческой, не теряют своей мучительной остроты. Но Иов больше терпел, и мой покойный Митя мне всегда о нем напоминал, когда боялся, что я, лишившись их, своих деток, могу не выдержать. Нет, видимо, я все могу выдержать, что Господу Богу угодно будет мне ниспослать…