Это реальная беседа, ценой которой стала жизнь – дай Бог, в вечности.

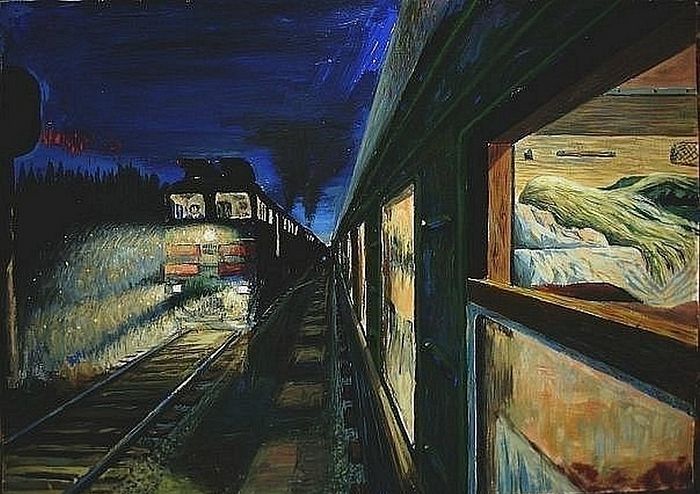

Ночь. Ноябрь 1987 года. Ленинград. Около полуночи. «Красная Стрела». Спальный вагон. Юноша расположился на диване. Входит пожилой человек. Убирает свой небольшой чемоданчик…

Закон парных случаев

– Какой у меня молодой попутчик! – оборачивается он.

– К сожалению, билеты были только в «Спальный»… Надеялся на более разговорчивую компанию… – буркнул сосед.

– Цинично, но честно. А что так грустно? – так и завязался разговор.

– Ты чем в жизни-то занимаешься? – поинтересовался через какое-то время старик.

– Бармен я. А раньше на «Скорой» попахать успел… фельдшером…

Старик:

– О, как интересно! Какие метаморфозы!

Бармен:

– Перестройка! На «Скорой» сам скоро заболеешь, а тут подвернулась непыльная работёнка… но только что-то на душе тускло…

Старик:

– Фельдшер – это хорошая работа: хошь – не хошь, а доброе дело, да и не одно за рабочий день, но сделаешь…

Бармен:

– Точно: хошь – не хошь, а приходилось…

Старик:

– Значит, и со смертью сталкивался… Ты же знаешь по работе на «Скорой», что такое «Закон парных случаев»?

Бармен:

– Постоянно сталкивался…

Старик:

– Ну, так вот, представь себе, что ты мотылялся по вызовам целый день, а к полуночи выдался лёгкий просвет, и тебе представилась счастливая возможность вытянуть ножки. И только ты прикорнул… «23-я бригада – на вызов!» – а в карте вызова уже, в общем-то, обозначено, что лечить тебе вряд ли кого придётся, ибо едешь ты на «Падение с высоты»…

Бармен:

– Бывало такое. Помню даже одного паренька, который успел-таки ухватить маленькую девочку на карнизе и всунуть её в раскрытое окно, а сам сорвался… и лечить там уже было действительно нечего… жалко парня…

Старик:

– Значит, мне и объяснять ничего не надо: сам всё знаешь – оформил ты документацию, пообщался с милицией и отправился на свою Подстанцию, где тебе опять предоставилась возможность прикорнуть. Да не тут-то было: «23-я бригада – на вызов! Падение с высоты». Только в данном случае бузотёривший на ночь глядя ханыга перепутал дверь с окном…

Бармен:

– …и результат столь же печальный…

Старик:

– Но меня тут интересует твоё отношение к этим двум инцидентам?

Бармен:

– С точки зрения медицины, всё идентично: ни в том, ни в другом случае я ничем помочь не могу…

Старик:

– А по-человечески?

Бармен:

– Мальчишка, скорее, вызывает восхищение, а во втором случае – досада: мало того, что мне перевести дух не дал, так ещё и близким своим столько беды принес…

Старик:

– То-то и оно. Но почему всё-таки разное отношение? Смерть, казалось бы, она и есть смерть. А тут две идентичные ситуации, а воспринимаются противоположно?

Бармен:

– В первом случае – красивая смерть!

Старик:

– Voila une belle mort![1] – ну, ты прямо как Наполеон об Андрее Болконском. Но только тут есть одна закавыка...

Что не так?

Старик:

– Наше поколение было воспитано на фразе Николая Островского из его романа «Как закалялась сталь»: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить её надо так, чтобы…

Бармен:

– …не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…».

Старик:

– А тебе не кажется, что эта фраза внутренне противоречива?

Бармен:

– Почему?

Старик:

– Если самое главное у человека – это жизнь, то надо бы её поместить на алтарь и служить ей, ублажая её изо всех сил. По-моему, в этой фразе утверждается, что самым главным является не жизнь…

Бармен:

– А что?

Старик:

– …чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы? Разве не так?

Бармен:

– Пожалуй, так…

Старик:

– Но почему ты всё-таки восхищаешься парнем?

Бармен:

– Потому что он не зря умер.

Старик:

– То есть есть понимание, что жизнь можно прожить зря, а можно и не зря?

Бармен:

– А как иначе?

Старик:

– То есть ты ценишь то, что он отдал свою жизнь за другого? Значит, ты ценишь самопожертвование?

Бармен:

– Я как-то об этом не задумывался… но, наверное, да.

Старик:

– А почему ты раздосадован смертью ханыги?

Бармен:

– Да как-то всё никчёмно… мне неоднократно приходилось приезжать к повесившимся по пьяной лавочке: родственники рыдают, полная безысходность… это очень неправильно, нехорошо, но, если честно, подкатывало такого даже ногой пнуть от досады. Я понимаю, что должен помогать любому, а тут ни помочь, ни утешить нечем, и сам как будто куда-то вляпался…

Старик:

– В данном случае ты воспринимаешь потерю жизни этого ханыги как саморастрату?

Бармен:

– Да. Очень точное определение.

Цена жизни – в любви

Старик:

– То есть жизнь можно разменять в одном случае на нечто более ценное, и тогда это будет самопожертвованием, а в другом – девальвировать её, разменяв на гроши?

Бармен:

– Я это ощущаю только на уровне интуиции…

Старик:

– По-моему, она тебя не подводит. Но тогда получается, что есть вещи или реальности, которые могут быть дороже жизни, на которые эту жизнь можно разменять? И что же это за такие вещи или явления?

Бармен:

– Ну, вот, молодой человек спас девочку ценой своей жизни.

Старик:

– А когда ещё подобное воспринимается как благо?

Бармен:

– Наверное, любой солдатский подвиг…

Старик:

– А почему солдатский подвиг столь ценен?

Бармен:

– Он во всех народах и во все времена ценен. Гамзатовские «Журавли» пропечатали это на все века и для всех народов.

Старик:

– Расула Гамзатова ты хорошо вспомнил… по-моему, у него в подлиннике на аварском – даже не солдаты, а джигиты…

Бармен:

– Да, это расширяет горизонт: витязи, джигиты, рыцари. Воин отдаёт свою жизнь за Родину, за мать, за сестру, за дочь, за сына… если солдат не пойдёт на войну, защищая их, то погибнут все. Это его долг.

Старик:

– Ну, как любит повторять один мой хороший знакомый, наблюдая хроническую людскую безответственность: «Всё, что должен, всем прощаю…» – само чувство долга должно чем-то подпитываться, иначе оно выхолащивается…

Бармен:

– Потому что они ему дороги. И Родина дорога.

Старик:

– И в чём же тут сердцевина?

Бармен:

– В любви.

Есть любовь безусловная

Старик:

– Принимается. На памятнике Героям Плевны есть надпись: бо́лши сея́ любве́ никто́же и́мать, да кто ду́шу свою́ положи́т за дру́ги своя́ (Ин.15, 13)[2]. То есть мы выделили одну категорию, или явление, которое превышает человеческую жизнь по своей ценности. Это любовь?

Бармен:

– Да.

Старик:

– И главное, что через чувство любви, наверное, прошёл всякий человек. Каждый пережил состояние, когда некто другой оказывается ему если и не дороже его самого, то по крайней мере не менее важен.

Бармен:

– Вы так ставите этот вопрос: важнее и дороже самого себя?

Старик:

– А как иначе? А что это такое: «Я тебя люблю»?

Бармен:

– Я об этом сильно не задумывался: любовь сама возникает… бурлит…

Старик:

– Я бы дал такое определение: «Я хочу, чтобы тебе было хорошо!» – даже, точнее: «Я хочу, чтобы тебе с каждым днём становилось всё лучше и лучше»…

Бармен:

– То есть вы переносите весь акцент на другого?

Старик:

– Но я же попросил ответить на вопрос, что такое «я тебя люблю», а не «я себя люблю»?

Бармен:

– Резонно…

Старик:

– Самое интересное, что так любить мы, в общем-то, не умеем…

Бармен:

– А как?

Старик:

– Чаще всего приблизительно так: «Я хочу, чтобы тебе было хорошо! – но только со мной!» – или, ещё точнее: «Я хочу, чтобы тебе было хорошо! А что мне за это будет?»

Бармен:

– Наверно, так… себя, родного, трудно позабыть… но похоже, что это уже не любовь…

Старик:

– Похоже… ибо ради такой любви вряд ли кто пойдёт отдавать свою жизнь. А коли отдавали и отдают, то, значит, есть любовь безусловная.

Бармен:

– Кажется, убедили…

Угроза для жизни жизнь не обесценивает

Старик:

– А есть ли ещё нечто, что ценнее жизни?

Бармен:

– Правда.

Старик:

– Пожалуй, не вполне соглашусь. Правда, конечно, вещь ценная, но, как говорят, у всякого – своя правда. Вот, у фашистов, например, разве не было своей правды? Ан как-то ради такой правды жизнь что-то не хочется отдавать… во всяком случае, нормальному человеку… Может быть есть более точное определение того, что ты назвал правдой?

Бармен:

– Истина?

Старик:

– Да. Это уже безусловное понятие.

Бармен:

– Ради неё, ради её поиска люди шли на многие лишения…

Старик:

– Вон, Петтенкофер и Эммерих, пытаясь отстаивать свои взгляды на распространение холеры, выпили культуру холерного вибриона. Потом это повторил Мечников, правда, никто не заболел, но разве это имеет значение, если они сознательно шли на это?

Бармен:

– Они искали истину с риском для жизни. А сколько копий было сломано в спорах о вращении Земли вокруг Солнца, с упрямым утверждением: а всё-таки она вертится… и Джордано Бруно…

Старик:

– Наверное, это не самое показательное…

Бармен:

– Почему?

Старик:

– Во-первых, на смерть Галилео Галилей ради этого всё-таки не пошёл. А во-вторых, Джордано Бруно сожгли не как учёного, а как еретика, отрицавшего основы христианского учения. Это не оправдывает инквизиции, но и не делает сего авантюриста мучеником за науку.

Бармен:

– Авантюриста?

Старик:

– Да. Он не без корысти пытался состряпать свою собственную религию, в общем-то, хуля господствующую. Законы той эпохи были несладкими, но надо было отдавать себе отчёт, на что идёшь.

Бармен:

– Заигрался?

Старик:

– Думаю, что да. Так что, пожалуй, более близкие к нам времена, когда в 1930-е годы велись споры о генетике, куда более выразительны. Споры эти даже получили очень оригинальное название: Дрозсоор – совместные орания о дрозофи́ле. Тогда многие учёные за свои взгляды в ссылку отправились[3]. А началось всё с Аристотеля: «Платон мне друг, а истина дороже»[4].

Бармен:

– Но летальных исходов всё-таки не наблюдалось?

Старик:

– Из лагерей вернулись далеко не все. Да и Сократ свою чашу с цикутой выпил не только потому, что мешал афинским софистам, но ещё и потому, что действительно ценил свои идеи, в которых искал и отстаивал истину, проповедуя открыто. Да и вообще, в истории немало учёных, которые потеряли свою жизнь, совершая опасные опыты – например, друг Ломоносова, Георг Вильгельм Рихман.

Бармен:

– Пожалуй, соглашусь: в отстаивании истины сохраняется подлинное человеческое достоинство, а угроза для жизни жизнь не обесценивает…

Старик:

– Так, значит, истина в качестве адекватной разменной монеты для жизни принимается?

Бармен:

– Вполне…

Когда люди работают на износ

Старик:

– И тут я снова сделаю реверанс в твою сторону: по крайней мере, правду хоть раз в жизни, но отстаивать пытался практически каждый, а истину мы все воспринимаем как правду. А существует ли ещё что-нибудь столь же ценное, или, точнее, бесценное, что можно было бы предложить в качестве альтернативы жизни?

Бармен:

– Вы знаете, я ведь бармен, и какие только люди не проходят мимо меня. Но как только зайдет кто-то из творческих… Вроде и приходят в кабак расслабиться, а когда начинают спорить, глаза у них горят, и понимаешь, что их нечто наполняет изнутри. Им необходимо это выплеснуть, иначе они попросту разорвутся. Так что я бы назвал ещё творчество.

Старик:

– Я бы не ограничился профессионалами, ибо это присуще каждому человеку. Ты в шахматы играешь?

Бармен:

– Сказать, чтобы хорошо, нет, но доводилось даже на трёх досках биться одновременно.

Старик:

– Значит, помнишь тот зуд и то внутреннее горение, которые сопровождают шахматную партию?

Бармен:

– Ещё как.

Старик:

– Во-во! Настоящая игра – это всегда творческий процесс. А подлинные художники, подлинно творческие люди коснулись чего-то того, что многим из нас неведомо, и они делятся с нами своими находками со всей своей щедростью. И очень нередко при этом люди работают на износ. Кстати, а как слово «поэт» переводится с греческого?

Бармен:

– Не знаю.

Любовь, истина и творчество не существуют одно без другого

Старик:

– Творец. И не так уж много творческих людей, которым удалось дожить до глубокой старости. Чаще всего уходили они довольно рано…

Бармен:

– Возможно, что многие и по глупости, но, наверное, иначе они не могли существовать – они были бы не они, Ван Гог, например, с его отрезанным ухом…

Старик:

– Бальзак, говорят, чтобы не толстеть и активнее творить, в день выпивал по 40–50 чашек кофе. Наверное, нет смысла говорить, насколько это полезно для здоровья?

Бармен:

– Высоцкому вообще необходимо было ходить по краю пропасти, и он разогревал себя коньяком и всякой дрянью… но мы им, всем этим людям, безмерно благодарны за тот след, который они оставили на земле после себя.

Старик:

– Итак, вот и ещё одна категория, которая вполне оправдывает человеческое бытие, даже если сокращает жизнь… Хотя любовь, истина и творчество не существуют на самом деле одно без другого. А еще…

В чём суть личностного бытия?

Старик:

– Слушай, а вот ты – живой человек, ты обладаешь личностным бытием. Скажи, может ли быть что-то больше, нежели личностное бытие?

Бармен:

– Не понял…

Старик:

– Ну вот, у камня бытие есть, он существует?

Бармен:

– Существует.

Старик:

– Но существует ли он как личность?

Бармен:

– Нет.

Старик:

– А мартышка?

Бармен:

– Вряд ли…

Старик:

– А ты?

Бармен:

– Понятно… А в чём суть-то?

Старик:

– Наверное, в самосознании. Или даже – в потенциальной возможности самосознания, например, в человеческом зародыше. По-моему, бытие человека, моё бытие, как самосознающего существа, есть наивысшая степень бытия. А по-твоему?

Бармен:

– Пожалуй, да.

Старик:

– Но тогда, если я разменяю бытие своей личности, пусть даже на такие благодатные категории, как любовь, истина и творчество, но не обладающие личным бытием, а являющиеся банальными абстракциями, то всё окажется саморастратой, а не самопожертвованием.

Бармен:

– Почему?

Старик:

– Потому что я личностное разменял на обезличенное.

Бармен:

– Ну, когда это происходит ради любви, то тут явно присутствует другая личность.

Старик:

– Это касается любви. Но что касается истины и творчества, то тут, я бы сказал, найти присутствие другой личности не столь легко.

Бармен:

– Творят-то ради других – всё остаётся людям.

Старик:

– Творят вообще-то для себя: просто не получается не творить, – ты это сам утверждал. И тут отнюдь не эгоизм. Да, и любят-то тоже потому, что не любить не получается. «И сердце вновь горит и любит – оттого, что не любить оно не может…»[5]. Это какая-то внутренняя непреодолимая потребность. И стремление к истине также рождается внутри человека – опять-таки, если вспомнить Пастернака: «Во всём мне хочется дойти до самой сути»…

Бармен:

– Тут, наверное, ключевое слово: хочется.

Старик:

– Условием реализации всего является свобода человека. Я бы даже сказал точнее: воля.

Бармен:

– А в чём разница?

Старик:

– Волевое усилие, которое я предпринимаю для достижения чего бы то ни было, я редко оцениваю как акт свободы, а это даже больше свободы – волевое усилие всегда сопряжено с нравственным достоинством.

Бармен:

– Или с его отсутствием…

Если нет личностного начала, то все выделенные категории сами по себе остаются абстракциями

Старик:

– Да. Если даже говорить о любви, то, по мысли польского сатирика Станислава Ежи Леца, и тут не всё однозначно: «Всем можно пожертвовать ради человека, только не другим человеком».

Бармен:

– Но это же сам человек для себя выбирает…

Старик:

– Вот я и говорю: волевое усилие. Волевое усилие обосновывает нравственный пафос свободы выбора человека. И оценка – добро это или зло – ой как важна! Понятно, что тут выбор самого жертвующего, но всё равно, если нет личностного начала, то все выделенные нами категории сами по себе остаются абстракциями. И, по-моему, если уж мы их выделили, как нечто вполне оправдывающее расставание с жизнью, то оправдывают они это расставание только в том случае, если сами способны обладать личностным бытием.

Это то, без чего всё зыбко

Бармен:

– Как-то в моём мозгу не очень соединяется, что эти категории могут быть живыми…

Старик:

– Если они, соприкасаясь со мной, мною обладают, то как иначе?

Бармен:

– Вы хотите сказать, что я, живой человек, им подчиняюсь?

Старик:

– А как по-другому?

Бармен:

– Они больше меня?

Старик:

– Да.

Бармен:

– Но как они этим личностным бытием могут обладать?

Старик:

– Как данностью. Просто: или им обладают, или нет. И тут либо я принимаю, что личностное бытие присуще и любви, и истине, и творчеству, и тогда они являются непреходящими для меня ценностями, на которые жизнь не грех разменять, либо таковых ценностей вообще нет.

Бармен:

– По-другому никак?

Старик:

– По-моему, по-другому не работает… я это воспринимаю на уровне интуиции.

Бармен:

– Любовь, истина и творчество обладают личностным бытием? Что внутри меня может позволить мне принять или не принять это положение? То есть почему я могу это принять, должен это принять?

Старик:

– Наверное, есть только один аргумент: потому что ты восхищаешься смертью молодого человека и ужасаешься нелепости смерти ханыги…

Бармен:

– А вам не кажется, что это зыбко?

Старик:

– Ещё как кажется. А тебе не кажется, что без этого вообще всё на свете становится ещё более зыбким?

Бармен:

– Соглашусь…

Когда у жизни есть смысл

Старик:

– Но тогда что это такое: любовь, истина и творчество, неразрывно связанные друг с другом, поощрённые свободой и обладающие личностным бытием?

Бармен:

– Тупик какой-то: если не личность, то абстракция, ради которой и копья-то ломать не стоит, а если личность, то… слушайте… я ведь точно знаю, что это не так… я ведь комсомолец… я ведь атеист… А это что?

Старик:

– Не что, а Кто…

Бармен:

– Бог?

Старик:

– А Кто же?

Бармен:

– Я же в Него не верю…

Старик:

– А Он вот прямо сейчас перед тобой не встал?

Бармен:

– Мне трудно в этом признаться, но да, я ощущаю… Если всё додумать до конца, хотя бы попытаться… Я вообще не понял, как это у меня получилось?

Старик:

– А мы с тобой исходили из одной непроверенной посылки.

Бармен:

– Какой?

Старик:

Если в жизни есть смысл, то есть Бог, а, если Бога нет, то и смысла в жизни нет

– Из того, что в жизни есть смысл... Так вот, если в жизни есть смысл, то есть Бог, а, если Бога нет, то и смысла в жизни нет. Это очень неплохо исследовали русские философы Семён Франк и Евгений Трубецкой[6]… доказать здесь ничего нельзя. Есть только внутренний нравственный выбор каждого человека: есть смысл в жизни или его нет…

Бармен:

– И как же это разрешается?

Старик:

– Опять – только внутренней интуицией: или я внутри себя полагаю, что в жизни есть смысл, и этот смысл – безусловный, или – нет…

Бармен:

– Безусловный, то есть существующий вне зависимости от меня?

Старик:

– …и наполняющий собою всё мироздание, а значит, меня обнимающий, включающий в себя… просто многие этот смысл ограничивают и сводят к некой утилитарности…

Бармен:

– Но утилитарность же ничтожней смысла?

Старик:

– Да! По крайней мере я не могу воспринимать иначе. И важно то, что все эти три категории, которые оправдывают этот смысл, друг без друга не существуют, но каждая узнаваема и ощущается отдельно, каждая по себе, а образ восприятия – один.

Бармен:

– Почему?

Старик:

– Потому что, как мне кажется, это образ Троицы, который можно прочувствовать через самого себя.

Без Христа всё главное в жизни безлично и бессмысленно

Старик:

– Был один киник, то бишь циник, как и ты, один из основателей этой самой кинической школы. Звали его Диоген …

Бармен:

– …который попросил подвинуться Александра Македонского, чтобы не загораживал ему солнце?

Старик:

– Он самый. Но ещё он знаменит тем, что днём ходил по улицам Афин с фонарём, утверждая, что ищет человека.

Бармен:

– Нашёл?

Старик:

– Похоже, что нет. Но вот один из его последователей, Понтийский Пилат…

Бармен:

– А он тоже был киником?

Старик:

– Говорят, что да. Так вот, он как-то вывел перед беснующейся толпой Одного ненавидимого этой толпой Проповедника, изувеченного пытками, и громко объявил: «Се, человек!» (Ин. 19, 5).

Бармен:

– Вы хотите сказать, что он нашёл ответ на вопрос своего предшественника?

Старик:

– Почему бы нет? Вряд ли он это сознавал, но как такое не сопоставить? Тем более что этот Проповедник свидетельствовал Сам о Себе: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6).

Бармен:

– Я есть истина? Христос есть истина? Вы верите, что Он – Бог?

Старик:

– Разумеется, я же православный христианин. А любимый Его ученик сказал о Нём: Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1Ин. 4, 16).

Бармен:

– Бог есть любовь?

Старик:

– Да. Ну, а то, что Он – Творец, то без этого определения, если рассуждать о Боге, никак не обойдёшься – с этого начинаются наши представления о Нём: В начале сотворил Бог небо и землю (Быт. 1, 1), – это самая первая строчка Священного Писания.

Бармен:

– То есть вы утверждаете, что Бог есть Творец, Любовь и Истина?

Старик:

– И то, что человек, созданный по образу своего Творца, несёт в себе все эти три категории, для меня тоже очень важно. И важно также то, что всё пропущено через личность Иисуса Христа.

Бармен:

– Осталось только поверить в Бога…

Старик:

– И в то, что жизнь имеет смысл…

Бармен:

– Да. Пожалуй… Ибо, если не признавать в жизни смысла, то и жить, получается, как-то проблематично…

***

Через три месяца Бармен покрестился. Но это уже был 1988 год, год Тысячелетия Крещения Руси, когда в нашей стране стали возможны разговоры о Боге как таковые, и в стране произошёл разворот в сторону веры, а в храмы потянулся народ.

Лет через 10 Бармен впервые попал на Исповедь и вскоре стал алтарником в одном из московских храмов. Еще где-то через 5 лет поступил в Николо-Угрешскую семинарию. Один из преподавателей за его острословие нарёк его поручиком Ржевским. По окончании семинарии, в 2007-м году, его рукоположили во священники… В 2017-м году он отошёл ко Господу в результате ДТП…