Встреча 1-я: История глазами художника

Роспись русского храма на Афоне в рамках возрождения скита Старый Русик после его векового запустения – эта работа стала уникальным проектом, осуществленным группой российских художников во главе с народным художником Российской Федерации, академиком Российской академии художеств Василием Нестеренко. Об этом важном событии своей жизни, а также о других поворотах в судьбе и творчестве он рассказал во время нашей второй встречи – в его новой картинной галерее (Москва, Малая Дмитровка, д. 29, строен. 4). В старый, уютный, но небольшой по размеру особняк Москвы «въехали» далеко не все полотна известного художника, который прославился своими работами в области исторической и духовной живописи. Места хватило как раз для новых картин афонского цикла. Мы пили чай в зале, где они были выставлены, погруженные в красоту афонских пейзажей, храмов и строгой литургической жизни.

Небесные этажи Нестеренко

– Мы рады вновь оказаться у вас. Здесь, в вашей картинной галерее, выставлены те новые картины, которые вы подарили Москве?

– Здесь есть и новые работы, и старые. Объединяет их одна тема: они посвящены Афону. Не так давно я расписал храм на Афоне в скиту Старый Русик. Это огромный храм во имя великомученика Пантелеимона. Здесь также выставлены пейзажные и портретные работы, которые были созданы в течение двадцати лет.

– Почему Москве вы захотели подарить картины именно на афонскую тему?

– У меня много разных тем. Конечно, Афон – особенное место, которое притягивает внимание людей уже столетия, тысячелетия. Наверное, поэтому…

«Воскресение Христово». и «Апостол Матфей». Роспись северо-западного пилона Храма Христа Спасителя. Масло, 2300 х 1500 х 450 см, 1999 г. – Мы обязательно поговорим о вашей работе на Святой горе Афон, но мне бы хотелось начать нашу беседу с другого события, которое, безусловно, определило всю вашу дальнейшую жизнь и все, что в ней происходит сегодня.

«Воскресение Христово». и «Апостол Матфей». Роспись северо-западного пилона Храма Христа Спасителя. Масло, 2300 х 1500 х 450 см, 1999 г. – Мы обязательно поговорим о вашей работе на Святой горе Афон, но мне бы хотелось начать нашу беседу с другого события, которое, безусловно, определило всю вашу дальнейшую жизнь и все, что в ней происходит сегодня.

Роспись храма Христа Спасителя. Вы входили в коллектив художников, который совершал работы над внутренним убранством храма. Что меня поразило: вы лично расписали огромную храмовую площадь (сюжеты – Воскресение Христово, Крещение Христа, Вход Господень в Иерусалим, евангелист Матфей…). Вы работали один, без бригады. И это притом что фрески заняли площадь восьмиэтажного дома.

– Да, это так. Восьмиэтажный дом – это только две росписи: «Евангелист Матфей» и «Воскресение Христово». 23 метра. С другими работами получается два восьмиэтажных дома.

– Почему вы решились работать один? Почему вы не позвали себе в помощь коллег, которые могли бы облегчить вашу задачу, взяв на себя, например, черновой труд?

– Наверное, сил много было.

– А сколько вам тогда было лет?

– 33 года. Знаковое число.

«Храм Христа Спасителя». Холст, масло, 110 х 150 см, 2002 г.

«Храм Христа Спасителя». Холст, масло, 110 х 150 см, 2002 г.

– Возраст Христа, как говорят. Вы сознательно пошли на это: я сам пройду каждый сантиметр?

– Это была на самом деле уникальная работа. В храме Христа Спасителя трудились коллективами, которые были рядом со мной, – сверху, снизу, справа, слева от меня: какие-то люди, художники по моей просьбе могли перетащить нужные предметы с места на место. Но работу художника делал я один. Хотя справедливости ради надо сказать, что помогал мне один юный художник, но потом пришлось все переписывать за него.

Мне говорили: «Не справишься один – мы у тебя отнимем эту работу, отдадим большим коллективам». И я возьми да скажи: «У меня 11 человек в бригаде». – «Как это 11 человек?» Да пожалуйста! Я попросил всех знакомых, чтобы они мне дали свои паспортные данные, и говорю: «Вот они». – «Да? Ну тогда ладно». И меня какое-то время комиссия перестала дергать, я спокойно один делал все эти колоссальные по масштабу росписи.

– Вам так легче было?

– У меня есть ответственность за всё. Я выстрадал каждый сантиметр этих работ.

Я один делал эти колоссальные по масштабу росписи, выстрадал каждый сантиметр этих работ

Это действительно три многофигурные композиции огромнейшего размера. Плюс «Евангелист Матфей». Сейчас мне самому трудно вообразить, как это можно было сделать за восемь с половиной месяцев. Я думаю, что больше таких подвигов не будет у меня. 14 часов в сутки я работал, потом короткий сон. И снова работа.

– Вы фактически восемь месяцев жили в храме.

– В каком-то смысле. Сложно было. Как начать? Как продолжить? И одновременно я начинал одно, продолжал второе, заканчивал третье… Я проходил эти храмовые этажи, уходящие вниз куда-то, потом поднимался наверх…

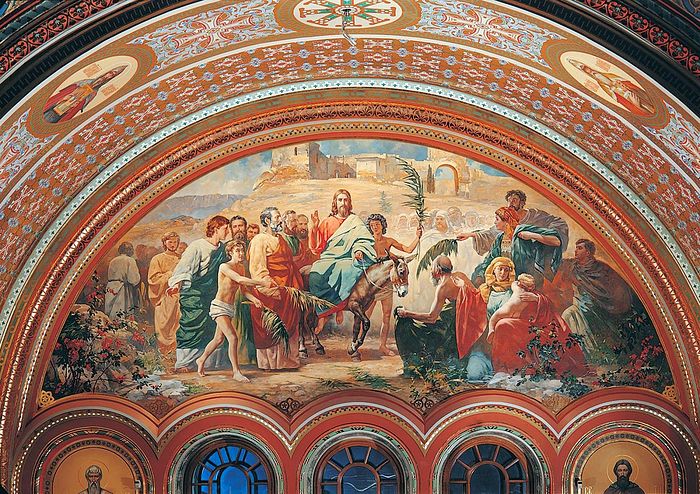

Поразили исторические совпадения: в XIX веке художнику Г. Семирадскому предложили расписывать храм и сделать два сюжета: «Вход Господень в Иерусалим» и «Крещение Господне». Плюс он еще написал «Тайную вечерю», которую отдавали другому художнику, но тот отказался. Семирадский в это время был в Италии. И вот он пишет: «А точно ли отказался художник? Не будет ли он обижаться на меня?» Отвечают: «Да, точно. Не будет».

«Вход Господень во Иерусалим». Западный тимпан Храма Христа Спасителя. Масло, 650 х 1530 см, 1999 г.

«Вход Господень во Иерусалим». Западный тимпан Храма Христа Спасителя. Масло, 650 х 1530 см, 1999 г.

Так же у меня было. Эту работу сначала давали другому мастеру, который то ли отказался, то ли не смог по обстоятельствам. В результате сказали мне: «Сможешь сделать?» Я говорю: «Да, смогу».

И еще одно: в XIX веке, когда храм уже заканчивали расписывать и разобрали леса, Семирадский еле успел дописать сюжет «Вход Господень в Иерусалим». И в случае со мной, уже в XXI веке, получилось то же самое: уже убирали леса, и я, зацепившись за последние, пошатывающиеся, доделывал последнюю роспись – «Вход Господень в Иерусалим».

– Ситуация повторилась точь-в-точь?

– Да. А ведь еще был один момент, сложнейший: мало того, что ты должен сделать хорошо, – надо, чтобы остальные хорошо сделали. Момент, который я понял в храме Христа Спасителя: если кто-то сделал плохо рядом с тобой, то твоя работа, как бы она ни удалась, хуже будет от этого. Надо, чтобы все сделали хорошо, – тогда будет ансамбль. В XIX веке трижды снимали леса, чтобы посмотреть снизу, что получается, скорректировать всё. Десять лет расписывали, а не восемь с половиной месяцев. В XXI веке лесов не снимали, за восемь месяцев надо было попасть в точку. Это невозможно, это только Божий Промысл. Иначе объяснить происшедшее нельзя.

«Утро на Афоне». Холст, масло, 150 х 200 см, 1997 г.

«Утро на Афоне». Холст, масло, 150 х 200 см, 1997 г.

– Для вас это был первый опыт живописи на евангельские темы?

– В таком масштабе этот опыт был для всех в первый раз. Для всей страны. Потому что духовная живопись умерла вместе с известным художником Павлом Дмитриевичем Кориным. Если иконопись в каком-то виде существовала в советское время, то духовная живопись как вид искусства исчезла. И вместе с возрождением храмов, а главный храм – это храм Христа Спасителя, – возрождалось само понятие духовной живописи. И тут, при росписи храма, тебе могли сказать: «не молитвенно» и «не духовно». А что это такое? Где написано, что «молитвенно» и что «духовно»? Как это понять, когда была прервана традиция? В этом надо вырасти, в этом надо быть воспитанным, в этом надо жить, это надо чувствовать. И желательно, чтобы не в одном поколении передавалась традиция. А у нас всё это вытравили полностью, почти дочиста. И всё это надо было заново возрождать. То, что все получилось, это был Промысл, помощь всем свыше, потому что иначе объяснить, как можно это было сделать за столь короткое время, невозможно.

Это Промысл Божий, что все получилось. Без помощи свыше такую работу не завершить!

– Работа в храме Христа Спасителя повлияла на вашу жизнь? Сейчас прошло время, можно делать выводы, давать оценки.

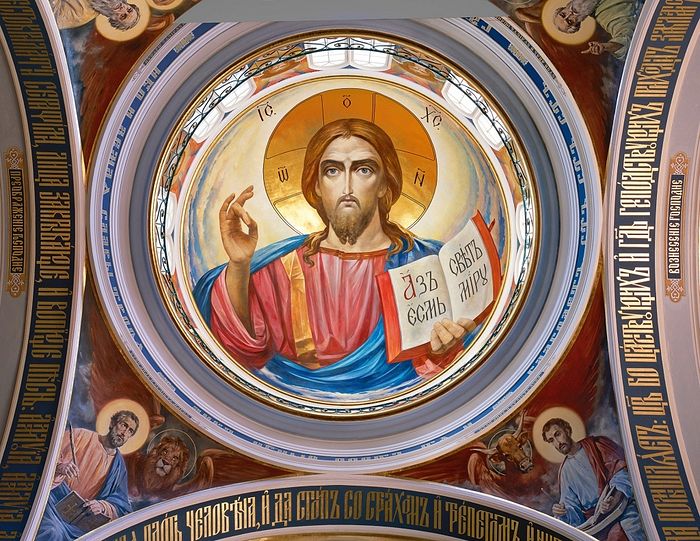

– Конечно, она оказала огромное влияние! Жизнь повернулась сразу, как только начались первые конкурсы, а это 1997–1998 годы. Я хочу еще один момент вспомнить по поводу того, как всё это трудно было и невозможно на первый взгляд. Я был уверен, что никогда больше такую работу не повторю. Но вот проходит время, и в 2015 году мы начали расписывать храм великомученика Пантелеимона на Афоне. У меня были помощники, но они делали свои работы, у них были свои росписи. Те же росписи, что я делал, получилось, что сделал в два раза больше, чем в храме Христа Спасителя. Год мы работали, ровно год. Это гигантские семиметровые росписи, их много, купол десятиметровый, лик Христа Пантократора. Когда-то был уверен, что больше таких подвигов не будет, а вот, оказывается, не зарекайся!

– Одним словом, сделать это – примерно то же самое, что взойти на вершину Афонской горы, – можно уподобить эту работу такому сравнению?

– Можно. Поднялись на гору.

– Поднялись на гору, хотя ведь не каждый может подняться, я знаю, на Афонскую гору, есть люди, которые так и не доходят до этой вершины…

– Я видел, как немощные старцы, которые не могут перейти из одной комнаты в другую, поднимаются. А здоровые и сильные – нет, не могут, что-то не пускает. Поэтому духовное восхождение так же, как и физический подъем на гору, на Афоне подчиняется другим, высшим неким силам, иным законам.

– Насколько я знаю, между храмом Христа Спасителя и росписью большого собора на Афоне еще было много храмов, которые вы расписали.

– Да, было.

– Успенский собор в городе Дмитрове под Москвой, Троицкий собор на Борисовых прудах здесь, в Москве, и были еще храмы, которые вы расписывали. Получается, что храм Христа Спасителя – это мощное начало того процесса, который вы, может быть, сами не планировали в своей жизни. Это так?

– Ну кто это мог планировать такое, когда рос и учился в советское время?!

– То есть вы фактически стали иконописцем…

– В церковном понимании любой художник, работающий для Церкви, – иконописец. Можно поэтому так назвать. Но все-таки я – живописец.

– Хорошо, вы стали духовным живописцем. Как Васнецов, Нестеров.

– Точно.

«Христос Пантократор». Роспись Храма Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона на Старом Русике. Масло, диаметр 1000 см, 2016 г.

«Христос Пантократор». Роспись Храма Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона на Старом Русике. Масло, диаметр 1000 см, 2016 г.

– Кстати, и фамилии схожи: Нестеров – Нестеренко…

– Мы с великим русским художником Михаилом Васильевичем Нестеровым, так сказать, «пересеклись» в Марфо-Мариинской обители города Москвы, где он расписывал главный храм в начале XX века. Во время восстановления обители я написал два портрета Елизаветы Федоровны – один в парадном одеянии, один – в духовном, для домика-музея великой княгини и игумении. Эти два портрета, как некий символ Марфо-Мариинской обители, широко разошлись в репродукциях. Потом я сделал портрет великого князя Сергея Александровича, это моя тема. И тут и вправду стали путать Нестерова и Нестеренко, поскольку возникла общая точка – Марфо-Мариинская обитель.

Церковное искусство должно развиваться. И это ошибка – писать, просто повторяя образцы

А если серьезно, то чем мне близко творчество Васнецова и Нестерова? Тем, что духовное, церковное искусство они развивали. При всей догматичности, традиционности и неизменности церковного искусства все равно должно идти развитие. И ошибка тех художников, которые думают, что, просто повторяя предыдущие оригиналы или образцы, можно быть художником, можно развивать иконопись, духовную живопись. Иконопись – это не чистописание. Это должен делать художник прежде всего. Ведь работы Нестерова тоже в штыки встречали – так же, как Чайковского с его «Литургией», с его духовной музыкой, а сейчас это часть духовного, церковного наследия, церковной практики, ежегодной, ежедневной практики. Нестеров и Васнецов, в большей степени Васнецов, развивали это искусство духовное. Но это развитие не выходило за пределы канона. То, чем занимаемся мы сейчас, я в частности, – мы стараемся развивать духовное искусство дальше.

«Преподобный Антоний Киево-Печерский и Соборы Афонских и Киево-Печерских святых». Роспись Храма Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона на Старом Русике. Масло, 2016 г.

«Преподобный Антоний Киево-Печерский и Соборы Афонских и Киево-Печерских святых». Роспись Храма Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона на Старом Русике. Масло, 2016 г.

– На Афоне вам это удалось?

– Думаю, да. Здесь, на Афоне, в скиту Старый Русик, в наших орнаментах и фресках отразились и афонская история, и вселенская история, и русская история. И нельзя забывать еще одного момента, что для афонских монахов, живущих в прибрежном Русике, в Свято-Пантелеимоновом монастыре, скит Старый Русик – это образ России. Здесь природа, напоминающая Россию, здесь сосновые рощи, дубы. Они сюда приходят гулять – из Греции в Россию. И здесь мы хотели в росписях отразить образ России.

У каждого своя вершина. Достичь вершины, которую достиг Васнецов, невозможно. Она – лично его вершина. Его нельзя повторить. Повторить можно его подвиг или стремиться к этому. Васнецов основывался на наследии Андрея Рублева, Даниила Черного – в ту эпоху их открывали заново, они были забыты. Теперь мы основываемся на наследии Васнецова и Нестерова, открываем для себя афонский стиль, византийские образцы. Сейчас совсем иной мир. И писать так, как это делали во времена, допустим, Константина Багрянородного или даже во времена Васнецова, тоже неуместно, я считаю. Надо что-то делать новое, но основываясь на оставленном мощном наследии и в рамках канона.

– В данном случае, как вы считаете, что нового вы, как художник, внесли?

– Вершина, которую мы пытались достичь? Конечно, мы смотрели на Васнецова, безусловно. На его подвиг, его работу во Владимирском соборе. А также мы смотрели на замечательный афонский стиль, который возник на Афоне на рубеже XIX–ХХ веков, по сути – это был расцвет русского стиля на Афоне. И каждый храм в России или на Украине обязательно имеет одну-две иконы этого стиля: это либо святой Пантелеимон, либо «Скоропослушница». Но опять же мы пытались в свойственной нам манере не просто копировать, а переосмыслить оставленную традицию. Для того, чтобы это сделать, необходимо жить в мире церковного искусства.

«Скит Старый Русик на Афоне». Холст, масло, 120 х 150 см, 1997 г.

«Скит Старый Русик на Афоне». Холст, масло, 120 х 150 см, 1997 г.

На Афоне мы прожили год. В том месте, где подвизался преподобный Силуан Афонский

– Скажите, а вы подчинялись уставной жизни Афона, когда там работали?

– Да, мы прожили там год. В том месте, где жил преподобный Силуан Афонский. Его мощи – главу Силуана Афонского – не так давно привозили в Россию, очереди были колоссальные к ним – так почитают его. И вот он по этому Старому Русику ходил, молился; остались дубы, среди которых он любил гулять; там есть его келья. И вот в этом месте, с уникальной природой, в афонском скиту, мы провели год, оказавшись в совершенно другом мире.

Конечно, мы полностью старались соблюдать монастырский устав, но у нас были определенные послабления. Например, в Великий пост монахи на Афоне первые четыре дня вообще не едят ничего. И первые два-три дня не пьют даже воду, только потом – стаканчик компота из сухофруктов. И полноценная, но очень скромная трапеза во время Великого поста – это уже на шестой день, и то раз в сутки. Честно, так жить было очень трудно – нам работать надо было. Если в храме Христа Спасителя по 14 часов работал – это был мой предел, то здесь – по 16 часов и больше. Это было время заключительного этапа, поэтому для нас были определенные послабления. Что у нас было точно строго – мы не вкушали пищу в Страстную пятницу вообще. А так, конечно, пост соблюдали мы там на все сто; у нас был запрет на мясо, на все то, что нельзя есть на Афоне монахам.

«Образ Пресвятой Богородицы Светописанный». Роспись Храма на Старом Русике. Масло, 700 х 275 см, 2016 г. Идем мы, допустим, к Причастию. Как все это выглядело: глубокой ночью мы спускаемся со Старого Русика в Пантелеимонов монастырь нашим коллективом, приходим ко всенощной, там исповедуемся, полночи читаем правило, потом опять же ночью начинается служба, если ты заснул, тебя будят – афонская служба идет шесть часов. С рассветом заканчивается Литургия. После Причастия все идут в трапезную. Потом возвращаются в Пантелеимоновский храм, где прикладываются к главе святого Пантелеимона. И наконец – наступает день со своими заботами, послушаниями. И ты видишь это буйство природы – и летом, и зимой, – сопровождаемый фантастическими ароматами и запахами! Это раннее утро. И когда ты проживешь годовой цикл такой духовной жизни – ты по-иному посмотришь на каждую травинку, на каждый камушек в море, на эти волны, на горы, на небо, думаешь: надо же, как всё это создано Богом, земной удел Богородицы, а мы еще и работаем здесь!

«Образ Пресвятой Богородицы Светописанный». Роспись Храма на Старом Русике. Масло, 700 х 275 см, 2016 г. Идем мы, допустим, к Причастию. Как все это выглядело: глубокой ночью мы спускаемся со Старого Русика в Пантелеимонов монастырь нашим коллективом, приходим ко всенощной, там исповедуемся, полночи читаем правило, потом опять же ночью начинается служба, если ты заснул, тебя будят – афонская служба идет шесть часов. С рассветом заканчивается Литургия. После Причастия все идут в трапезную. Потом возвращаются в Пантелеимоновский храм, где прикладываются к главе святого Пантелеимона. И наконец – наступает день со своими заботами, послушаниями. И ты видишь это буйство природы – и летом, и зимой, – сопровождаемый фантастическими ароматами и запахами! Это раннее утро. И когда ты проживешь годовой цикл такой духовной жизни – ты по-иному посмотришь на каждую травинку, на каждый камушек в море, на эти волны, на горы, на небо, думаешь: надо же, как всё это создано Богом, земной удел Богородицы, а мы еще и работаем здесь!

– А сколько же времени для сна там у вас было?

– Всё меньше и меньше. Ждали патриарха, и нельзя было что-то там не доделать. А важно ведь не просто закрасить что-то, а довести эти росписи. Храм Христа Спасителя все вспоминают не как объект, а как чудо. Второй раз все повторилось на Афоне.

– Чудо повторилось?

– В другом виде.

– Вы имели там общение с духоносными старцами? Если да, какое наставление вы запомнили, унесли в своей душе?

– Я на Афон в течение 20 лет приезжал. И скорее общение со старцами было не во время работы, а именно в эти приезды. Духовник нашего монастыря на Афоне в течение 30 лет – отец Макарий. Вот духовная связь с ним – это был очень особенный опыт в моей жизни. Мы ехали, шли к нему с просьбой всё решить: «Объясните нам, как жить дальше, как делать, как действовать…» Чем жизнь монаха отличается от жизни обычного человека? Не просто регламентом, монашеским уставом, а тем, что она благословляется. Каждый твой шаг. И если ты этот шаг без благословения сделал, то он не получится. Это очень трудно. Но мы так жили, всё у нас упиралось в общение с духовником. Вот он скажет так, а я считаю иначе – я спорю, я ему доказываю. В результате я понимаю, что спорить бессмысленно, делаю, как говорит он. Это был особенный такой опыт послушания. Когда это многократно повторяется, ты начинаешь привыкать к этому, и это уже образ жизни, а не просто отдельные ее фрагменты.

Это особенный опыт – послушание. И это уже образ жизни

Кроме этого у меня были две встречи со старцами. Я общался с папой Янисом, он живет в скиту святой Анны, это греческий скит, принадлежащий Лавре, под самой горой Афонской. И я общался со старцем Гавриилом. Они, кстати, чем-то похожи, папа Янис и старец Гавриил. Гавриил живет буквально в двух шагах от келлии Паисия Святогорца. И когда я беседовал со старцем, то заметил: вот ты спрашиваешь его про свое, а он тебе говорит про то, что тебе нужно. Откуда он знает? Откуда вот они знают, что тебе нужно это, а не то? – вот удивительно! То есть я его спрашиваю, что мне взять – эту конфетку или эту. А он говорит: да тебе вообще не надо есть конфет, а надо есть другое блюдо, все другое тебе нужно – условно говоря, совершенно. Даже страшно было при этом, думаю: надо же!

– Вы слушали и делали, как они говорили?

– Я старался, да.

«Скит Св. Анны на Афоне». Холст, масло, 105 х 135 см, 1997 г.

«Скит Св. Анны на Афоне». Холст, масло, 105 х 135 см, 1997 г.

– А как сейчас вы живете? Вы так же берете благословение на каждый свой шаг? Потому что ведь к этому привыкаешь и понимаешь, что ты огражден оградкой Божией, что всё получится, Ангел впереди тебя пойдет в том или ином деле. Кто прошел этот опыт послушания у старцев, духовника, прекрасно знает силу их благословений. Как вам сейчас? Вам, наверное, вообще тяжело после Старого Русика, после Афона вернуться опять в Москву и жить в суетном мире?

– Конечно. В миру очень сложно жить в этом смысле, поскольку Афон – ведь это как остров, там никаких явных искушений нет. Там город-столица Карея напоминает крымские города: улочки такие же, люди ходят, кафе, магазины… Понимаешь только, что одно странно: нет женщин.

А в миру, конечно, другие города, где искушения на каждом шагу. И такого, чтобы вся жизнь шла по благословению, здесь нет. И быть не может. Как бы ты ни вел воцерковленную жизнь, в таком виде, как на Афоне, этого не будет все равно. Если появляются сложные моменты, то я иду за благословением. У меня еще одно место есть, где я могу это благословение спросить. А часто на Афоне бывали такие случаи, когда нужно принимать решение, а не знаешь, что делать, – я ехал, спрашивал, правильно ли я делаю.

– Речь шла о серьезных решениях, серьезных вопросах?

– Да. Я думал, что я знаю всё. Главное, чтобы человек научился понимать, что в мире всё не от тебя зависит, а от Бога. Что твои успехи – это не твои, а что ты только портишь то, что тебе дали. Вот я художник, но всё мое умение от Бога. А от меня – только то, что я порчу свое умение. И любые неудачи – это прямое следствие моих действий. Наказание – когда у меня что-то не получается. Мне страшно становится, потому что я вижу в этом наказание. Это элемент некоего суда, который нас всех ожидает. И когда ты начинаешь видеть эти проявления в жизни, духовные, понимаешь: сначала Там, на Небе, все решается, потом происходит здесь. Или попускается.

«Распятие». Холст, масло, 300 х 200 см, 1999 г. – Уж если мы с вами вспомнили Васнецова и Нестерова… вот Нестеров говорил, что его любимая работа – об отроке Варфоломее из цикла о Сергии Радонежском. Он говорил, что если эта работа «Явление отроку Варфоломею» будет жить во времени и через 50 и 70 лет ее будут смотреть, то это будет уже житийная картина. Вы бы могли такие слова отнести к какой-либо своей работе?

«Распятие». Холст, масло, 300 х 200 см, 1999 г. – Уж если мы с вами вспомнили Васнецова и Нестерова… вот Нестеров говорил, что его любимая работа – об отроке Варфоломее из цикла о Сергии Радонежском. Он говорил, что если эта работа «Явление отроку Варфоломею» будет жить во времени и через 50 и 70 лет ее будут смотреть, то это будет уже житийная картина. Вы бы могли такие слова отнести к какой-либо своей работе?

– Трудно сказать. Например, «Распятие» мне очень дорого. Сложнейший сюжет картины «Распятие». И она повторена была многократно в росписях. И эта работа совпала с бомбардировками Сербии в 1999 году, мне еще и это событие она напоминает. Есть несколько работ, которые дороги мне, но надеюсь, что такая работа, о которой вы спрашиваете, еще не сделана.

– Встреча с патриархом Алексием II. Что вы увидели в нем? Главное впечатление об этом человеке?

– 12 лет я был рядом с ним. Он открывал мои выставки, подписывал книги. Моя профессия дала мне возможность находиться близко, рядом. И последний раз я его видел за восемь дней до смерти, в Марфо-Мариинской обители, он поговорил со мной, благословил. Что я вспоминаю прежде всего – это его глаза. Этот его взгляд, эту его улыбку, искрящиеся такие глаза.

Я вспоминаю прежде всего глаза патриарха Алексия – его искрящийся взгляд, его улыбку

Когда с ним рядом находился, ничего не хотелось, тем более просить о чем-то, просто побыть рядом, и всё. Это было единственное желание, и оно у меня осуществлялось периодически: когда я был рядом, он меня узнавал, спрашивал, как дела, что я делаю. Я рассказывал, докладывал. И улыбка его и глаза эти… И люди, когда в храме стояли, когда он говорил, обращался к народу, каждый был убежден, что он только на него смотрит – такой взгляд у него был необыкновенный совершенно, у патриарха Алексия.

– А может, вы просто чувствовали ту благодать, носителем которой является патриарх?

– Наверное. Как это еще объяснить? Вот эту радость, которую испытываешь, просто находясь с человеком рядом?

– Бывало, что он вам помогал словом, сказанным вовремя? Нужным словом.

– Не знаю. Уже само это благосклонное отношение окрыляло так, что всё готов сделать. Так и надо, чтобы не словами звать куда-то, а вот так тихо, даже молча направлять. Какие русские подвижники были? – Молчальники. Они молчали, затворники. Что, они призывали к чему-то? Ничего подобного. Когда человек знал, что есть, например, Нил Столобенский или еще необыкновенные русские святые, вся жизнь его менялась. Были еще ориентиры совести, и человек, даже если он был последним разбойником, знал, что есть верующие люди и что, может, есть шанс и он спасется.

Земные рубежи Нестеренко

«Саяны». Холст, масло, 150 х 235 см, 2011 г.

«Саяны». Холст, масло, 150 х 235 см, 2011 г.

– Вот пейзаж, где вы воспеваете красоту России. Вы объездили Саяны, Байкал, Камчатку, Сахалин – вам вообще в каком месте больше всего понравилось быть?

– Алтай еще…

– Есть излюбленная часть нашей страны?

– Там, где не был еще. Мечтаю об Арктике. Должна была поездка быть в этом году в Арктику, не получилось, но я думаю, сложится.

«Бухты Ольхона». Холст, масло, 100 х 120 см, 2011 г.

«Бухты Ольхона». Холст, масло, 100 х 120 см, 2011 г.

– Хочу отметить крымский пейзаж – я так понимаю, вы начали работу над крымским циклом картин еще до того, как Крым вернулся в Россию? Вы любите Крым?

– Я люблю Крым, да. Вообще я начал узнавать природу именно в Крыму. Мы жили на Украине, и меня возили летом, начиная с трех лет, именно в Крым. И когда я начал рисовать, то первые мои пейзажи были написаны именно в Крыму, и через всю свою жизнь я пронес любовь к Крыму. И сейчас я рисую там, когда приезжаю. Но достаточно много работ у меня посвящено России Центральной, и я считаю себя певцом средней полосы, особенно зимней России. Правда, все это было, пока не увидел Сибирь.

– Хороши ваши вологодские пейзажи!

– Вологодские – да. Великий Устюг, Сухона, Юг – там такие речки замечательные!

– А Сибирь совсем вас покорила?

– Да. Сначала Урал. Был на местах гибели Николая II, Царской Семьи и великой княгини Елизаветы Федоровны. И природа поразила… Такое было ощущение, что она плакала кровавыми слезами: растущие там кусты с ягодами как кровь, как капли крови. Сибирь, Дальний Восток – это ж совершенно что-то потрясающее! Поэтому появились у меня серии работ «Рубежи России», «На дальних рубежах», «Рубежи» – я их так по-разному называю. Написаны они в замечательных местах России, вы правильно сказали: Камчатка, Курилы, Байкал, Саяны, Алтай. Это удивительные места, потрясающие. Последняя поездка была на Алтай. На лошадях мы проехали по самым-самым горным маршрутам. Это удивительная совершенно природа, фантастическая. Телецкое озеро…

«Стражи Сахалина». Холст, масло, 130 х 230 см, 2009 г.

«Стражи Сахалина». Холст, масло, 130 х 230 см, 2009 г.

Не так давно творческая поездка в Сирию у меня была, поэтому тема «Рубежей» приостановилась. Еще в плане посетить множество мест. Вскоре обязательно сделаю какую-нибудь такую вылазку – в Якутию, или на Северный Ледовитый океан, или еще куда-нибудь далеко. У меня много мест, где я еще не был. Та же Камчатка – только часть я обошел…

– У вас просто загорелись глаза, когда вы стали перечислять все эти территории нашей необъятной страны. Такое впечатление, что в Москве вы задыхаетесь, вам тут тесно.

– Москва – это другое. Москва…

– Вы черпаете силы, когда «выбрасываетесь» из столицы?

– В Москве тоже можно черпать вдохновение и силы. Тут такие переулки замечательные у нас. В любое время года Москва – это особенный мир совершенно, это особенная вселенная.

«На дальних рубежах». Холст, масло, 150 х 270 см, 2009 г.

«На дальних рубежах». Холст, масло, 150 х 270 см, 2009 г.

– Хорошо, но все-таки работа где-нибудь на Алтае, на Саянах, на Камчатке – что она художнику дает?

– Впечатления. Незабываемые ощущения. Просто незабываемые. Когда в Саянах ты видишь эти горные озера, которые растаяли две недели назад, а вскоре опять будут во льду – на один месяц только они тают, а то и меньше – восторг! Чистейшая вода, ручьи, которые под ногами текут, и можно пить эту воду. Эти горы, эти скалы, этот воздух – просто что-то невероятное. Алтай еще больше, еще сильнее по впечатлениям. А уж просторы Тихого океана, проливов Курильских, Байкал – это вообще что-то невероятное!

– Природа – тоже Божий храм?

– Конечно. В первую очередь. У меня есть работа, называется «Русский Шикотан». Вот японцы спорят: русский, не русский – а на моей картине сразу видно, что он русский и никак иначе быть не может.

«Русский Шикотан». Холст, масло, 141 х 240 см, 2010 г.

«Русский Шикотан». Холст, масло, 141 х 240 см, 2010 г.

Японцы спорят, чей Шикотан, – а на моей картине сразу видно, что он русский и никак иначе быть не может

Большие выставки у меня были только по этой теме. В Академии художеств была выставка в 12 залах, только «Рубежи России», ничего другого: ни портретов, ни Афона, ни исторических работ, ни духовных – только вот эта тема – удивительные места России, ее рубежи. И это всё – мы.

– Вот видите, оказывается, картина тоже может быть на страже рубежей России.

– В первую очередь. Я вот написал работу «Отстоим Севастополь» и «Крым наш», мне говорят: «Напиши про Аляску что-нибудь», потому что не надо забывать, что Аляска – это наша страна. Она и осталась нашей. Алеутские острова опять же, которые всегда наши были. Казахстан – это наша страна, потому что Казахстан – это огромный антиминс под открытым небом, то есть это как храм под открытым небом: вся земля Казахстана полита кровью новомучеников! Казахстан – это одно из самых святых мест для наших людей. А Средняя Азия! Недавно у меня была первая поездка на Кавказ, я никогда не был на Кавказе (началась с выставки в Майкопе) – это Адыгея, Черкесия…

Мало того, на Севере еще не был. Это предстоит, это войдет в цикл «Рубежей», я убежден, потому что там что ни место, то связано с нашими святыми. У нас много интересных мест, у нас великая страна.