«Мало надеюсь на свое умение, и много – на русского Бога. Еще вам доказательство, что у меня государево дело первое и главное, а мои собственные ни в грош не ставлю. Я два месяца как женат, люблю жену без памяти, а между тем бросаю ее здесь одну, чтобы поспешить к шаху ...» – писал[1] русский посол Александр Грибоедов, отправляясь туда, откуда он не вернулся живым.

Эта публикация готовилась к другому случаю, но теперь автор посвящает ее памяти убиенного в Турции Андрея Карлова, российского посла.

Жизнь

Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу.

Откуда вы? – спросил я их.

– Из Тегерана.

– Что вы везете?

– Грибоеда.

Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

А.С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум»

Снежок, кружась над Дворцовой площадью, словно позирует воспоминаниям. Редкий случай – не ветрено, не обжигает над Невками, не бьется в стекло ледяной петербургский ветер. Где-то играют вальс – грибоедовский, в ми-миноре.

Несколько хорошо известных штампов составляют для нас образ автора знаменитой комедии. Во-первых, «Горе от ума», которое мы «проходили» в школе. Также смутно помнится счастливая женитьба на грузинской княжне, и что был убит где-то в Персии. Якобы – сочувствие декабристам. В подтверждение – тема сочинения: протестный («а судьи кто?») дух «Горя от ума», сегодня и вовсе ужатого до объемов ЕГЭ и давно растасканного на плохо понятые цитаты.

Еще одна, рвущая сердце, уже не из пьесы: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но зачем пережила тебя любовь моя?» – слова его юной вдовы, начертанные на грибоедовском надгробье.

«Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» – сетовал А.С. Пушкин в том же «Путешествии в Арзрум».

Ум и дела твои бессмертны в памяти русской

С тех пор были написаны и биографии, и даже целый роман, но, пожалуй, ни одна из книг толком не отразила главного (и хорошо, если вовсе не исказила) – того, что в груди Александра Сергеевича Грибоедова билось горячее христианское сердце.

Не либерал, не сторонник революционных идей, а православный человек и патриот своего Отечества, служивший Богу и императору, – вот кем на самом деле был тот, кого и историки, и литераторы любили подавать как светского повесу, почти декабриста.

Между тем в «Дневнике» Вильгельма Кюхельбекера – младшего друга Грибоедова – найдем поразительное: «Он был, без всякого сомнения, смиренный и строгий христианин и беспрекословно верил учению Святой Церкви».

Еще одно важное свидетельство – слова самого Грибоедова, которые запомнил Фаддей Булгарин: «Только в храмах Божьих собираются русские люди; думают и молятся по-русски. В Русской Церкви я в Отечестве, в России! Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Димитрии Донском, Мономахе, Ярославе, в Киеве, Новгороде, Москве; что то же пение трогало их сердца, те же чувства одушевляли набожные души. Мы русские только в Церкви, – а я хочу быть русским!»[2]

Он хотел быть русским и был им, но нужно вспомнить исторический контекст, чтобы точнее понять сказанное.

Как и теперь, так и во времена Александра Сергеевича Грибоедова так называемая «передовая часть» общества преданно смотрела на Запад.

«Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала, и выражалася с трудом на языке своем родном»[3], – иронию Пушкина вполне можно отнести и к той части наших соотечественников, которых Константин Аксаков уже в середине XIX века назовет, в противовес народу, публикой: «Средоточие публики в Москве – Кузнецкий мост. Средоточие народа – Кремль. Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ по-русски. Публика ходит в немецком платье, народ – в русском. У публики – парижские моды. У народа – свои русские обычаи.

Публика спит, народ давно уже встал и работает. Публика работает (большей частью ногами по паркету) – народ спит или уже встает опять работать. Публика презирает народ – народ прощает публике. Публике всего полтораста лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща – народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь; но в публике грязь в золоте, в народе – золото в грязи. У публики – свет (monde, балы и проч.), у народа – мир (сходка). Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас почтеннейшая, народ православный. “Публика, вперед! Народ – назад!” – так многозначительно воскликнул один хожалый».

Священномученик Иларион Верейский, очень любивший мысль Аксакова о публике и народе, уже в начале века двадцатого скорбел, предвидя страшные бури: «Как будто для того, чтобы отрезвить русское общество от рабского увлечения Западом и от безрассудного пренебрежения Церковью, Промысл Божий послал великое бедствие Отечественной войны. Просвещенные французы пришли в Москву, ограбили и осквернили народные святыни, показав тем самым изнанку своей европейской души. Увы! Этот тяжелый урок не пошел в пользу русскому обществу».

Не пошел настолько, что, как известно, в 1825 году случился бунт, во главе которого стали, казалось бы, лучшие люди, и среди них – ближайший и любимый друг Грибоедова, князь Александр Одоевский.

Самого Грибоедова тоже записали в декабристы, но нет ничего лучше, чем узнать правду из первых рук.

На дворе – 1828 год. Уже три года, как Александр Одоевский в узах. Грибоедов пишет ему на Нерчинские рудники. Идет перо по бумаге, оставляет чернильный след – как благородный фрегат, спешащий на помощь другу. «Есть внутренняя жизнь, нравственная и высокая, независимая от внешней. Утвердиться размышлением в правилах неизменных и сделаться в узах и в заточении лучшим, нежели на самой свободе. Вот подвиг, который тебе предстоит.

Но кому я это говорю? Я оставил тебя прежде твоей экзальтации в 1825 году (имеется в виду участие А. Одоевского в восстании декабристов. – Примеч. авт.). Она была мгновенна, и ты верно теперь тот же мой кроткий, умный и прекрасный Александр... Кто тебя завлек в эту гибель!! (Зачеркнуто: «В этот сумасбродный заговор! кто тебя погубил!!») Ты был хотя моложе, но основательнее прочих. Не тебе бы к ним примешаться, а им у тебя ума и доброты сердца позаимствовать!»

Экзальтация, гибель, сумасбродный заговор… Все это – о восстании декабристов. Больше того – Александр Грибоедов называет каторгу «страданием заслуженным», несомненно видя в ней искупление вины перед Богом и Отечеством за этот трагический бунт: «Осмелюсь ли предложить утешение в нынешней судьбе твоей! Но есть оно для людей с умом и чувством. И в страдании заслуженном можно сделаться страдальцем почтенным», – пишет он Одоевскому откровенно и честно, как христианин христианину, все в том же 1828-м.

И при этом как бился Грибоедов за друга! Ходатайствовал за него, где только можно. Увещевал, умолял!

«Благодетель мой бесценный. Теперь без дальних предисловий, просто бросаюсь к вам в ноги, и если бы с вами был вместе, сделал бы это, и осыпал бы руки ваши слезами... Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского, – пишет он графу Ивану Федоровичу Паскевичу, своему родственнику, одному из доверенных лиц императора Николая I. – Сделайте это добро единственное, и оно вам зачтется у Бога неизгладимыми чертами небесной Его милости и покрова. У Его престола нет Дибичей и Чернышевых, которые бы могли затмить цену высокого, христианского, благочестивого подвига. Я видал, как вы усердно Богу молитесь, тысячу раз видал, как вы добро делаете. Граф Иван Федорович, не пренебрегите этими строками. Спасите страдальца».

Но все усилия Грибоедова напрасны – Бог судил по-другому, сберегая, будем надеяться, Одоевского для Царствия Небесного. Он отбудет на каторге полный срок, – восемь лет, – по окончании которого, разжалованный в солдаты, будет отправлен на Кавказ, где в 1839 году умрет от малярии, пережив своего верного друга на целых десять лет. А самого Грибоедова уже через год после написания этого письма убьют в Тегеране.

Тайная война

На Кавказе словно бы существует некая, никем не оговоренная норма концентрации всего русского в воздухе – и как только она превышается, моментально ощущается напряжение. Почему в районах Северного Кавказа, где живут в основном мусульмане, к русским относятся, мягко скажем, настороженно? Каждый из нас, наверное, мог бы сходу назвать несколько причин, но истинная лежит куда глубже, чем то, что первым приходит в голову.

«Кует бессильные крамолы, дрожа над бездной, Альбион!» Эта цитата – из стихотворения «России», написанного в 1839 году православным богословом и одним из основателей славянофильства Алексеем Хомяковым. Примем его строки за ответ: в 30-е годы девятнадцатого века Кавказ стал сферой жизненных интересов Британии, положившей много сил на то, чтобы через него ослабить Россию – об этом и писал Алексей Хомяков. Что же до бездны, то ее следует понимать в духовном плане.

Весь девятнадцатый век Великобритания занималась тем, что, играя на религиозных чувствах горцев и всячески подогревая и поддерживая джихад на Кавказе, пыталась отделить его от России. И не ради декларируемой свободы самих горцев – известно, как Британия обращалась со «свободами» народов, живших в ее колониях, – а только потому, что видела в России могущественного соперника и пыталась ее обессилить.

После победоносных войн с Персией и Турцией почти весь Кавказ стал частью Российской Империи. Британцы, чье мировое влияние и богатство держалось на колониях (что такое была Англия без них? просто большой остров), боялись, что Россия не остановится и зайдет еще дальше – в Индию. Пугало Англию – владычицу морей – и доминирование России на Черном море, и русский военный флот на Каспии. И то, и другое было результатом российских военных побед – так же, как и возможность выхода России к Средиземному морю через Босфор и Дарданеллы.

Россию требовалось остановить. Но как? Теми же методами, которыми сегодня действуют США и их союзники на Ближнем Востоке: интригуя и используя прежде всех других так называемый «исламский фактор». Британцы задумали «создать на Кавказе буферное исламское государство»[4].

Чопорные британские джентльмены с сухими ртами и безупречными манерами, педанты и пуристы, играли в большие шахматы, – и, казалось, не знали себе равных. Одна история шхуны «Виксен» говорит о многом.

В 1829 завершилась первая Турецкая война. По ее итогам России отошло восточное побережье Черного моря – от Анапы до Абхазии.

Часть жителей переменами была недовольна, и Британия не замедлила этим воспользоваться. Начались поставки оружия горцам и прочая, хорошо знакомая по современной истории «помощь». Целью ее было отделение Черкесии от России.

Оружие доставляли из Турции, морем – на якобы торговых кораблях.

Борясь с этой смертельной контрабандой, в 1832 году Россия ужесточает правила и выпускает предписание: отныне «военные крейсеры будут допускать… иностранные коммерческие суда только к двум пунктам – Анап и Редут-Кале, в коих есть карантин и таможни…»

Англия немедленно протестует: это нарушение свободы торговли! – но Россия не намерена уступать. Англия тоже: контрабанда оружия продолжается.

Еще четыре года горцы стреляют из британского оружия по русским солдатам, но настоящая «освободительная» война никак не раскачается, не развернется, и Лондон решается на провокацию.

В Константинополе по приказу первого секретаря британского посольства Дэвида Уркварта – вот он, похожий на дядюшку-чудака из романа про старую добрую Англию, смотрит с пожелтевшего фото – снаряжают шхуну. Ее название «Виксен» – «Лисица». Приняв на борт мешки с солью, под которыми спрятаны орудия и боеприпасы, шхуна идет к российским берегам – и самым наглейшим курсом. У капитана предписание: не только не избегать встречи с русскими кораблями, но и, напротив, искать ее!

Какой там Анап и Редут-Кале, – демонстративно пройдя мимо Геленджика, шхуна движется в Суджук-Кале, в район нынешнего Новороссийска. Она словно кричит – «заметьте меня!»

Ее замечают: шхуну преследует русский бриг – и задерживает, но в какой момент! Вольготно расположившись в бухте Суджук-Кале, «Лисица» выгружает на шлюпки мешки с солью.

На «Аяксе» – так называется русский бриг – требуют осмотра шхуны. Ради этого все и затевалось: в ответ британский капитан заявляет, что его король никогда не признавал блокаду «берегов Черкесии», выражает протест и говорит, что подчинится «только силе». Но русские – тоже не дураки: у них и мысли нет о штурме: не подчинитесь – затопим шхуну, обещает капитан «Аякса», и капитан «Виксена» уступает.

Шхуна конфискована, экипаж выслан в Константинополь. Лондон, узнав об этом, разумеется, задыхается от возмущения, – как было, к примеру, когда Турция сбила наш самолет, но ведет себя так, будто это мы вероломно убили ее летчиков.

Консерваторы поднимают вопрос о законности пребывания Черкесии под юрисдикцией России, «прижимающей свободы». Требуют немедля ввести британский флот в Черное море. В воздухе пахнет войной, но – милость Божия – на этот раз она не начинается.

Однако мы знаем, что пока режиссеры мировых постановок делят амбиции и деньги, обманутые ими исполнители неглавных ролей, горячо и искренне уверовавшие в лозунги, которыми их завели, сражаясь «за справедливость», убивают и гибнут сами. Огонь раздуваемой британцами войны, потрескивая, бежал по бикфордову шнуру насаждаемого радикального ислама и, наконец, добрался до динамита. В 30-е годы XIX века над Дагестаном и Чечней взвилось зеленое знамя газавата, – священной войны против гяуров, неверных. То есть русских.

Дагестан был центром воинственного ислама – так сложилось исторически: еще во времена процветания христианской Алании, в VIII веке, здесь было основано исламское государство – Казикумухское шамхальство.

По «русскому вопросу» в шамхальстве бывали разные мнения. То шамхальцы с русскими строили крепость, то воевали против них, то снова мирились и, сплотившись, вместе ходили на Кабарду.

В шестнадцатом веке Ивану Грозному отсюда даже прислали живого слона – с просьбой защитить от крымского хана, шевкальского царя и турок-османов.

Последние стремились захватить шамхальство, чтобы использовать его как плацдарм для продвижения на Кавказ.

В похожем положении находилась и Грузия, с той разницей, что завоеватели были беспощадны к ее жителям, – не мусульманам, как они, а православным. Павшие от их мечей пополняли сонм мучеников за веру Христову. Пустели целые области. Из терзаемой Грузии не раз обращались за помощью в Москву – ее оказывал и Иоанн Грозный, и сын его, первый, прославленный в лике святых, русский царь Феодор Иоаннович. Царь Феодор принял под свое покровительство кахетинского царя Александра, отчасти это спасало Грузию от атак турок и персов, а Кавказ – от поглощения исламом.

Что же до его отца, то Иван IV, так много сделавший для русской государственности, прибавил к этому еще и то, что в 1567 году основал на Кавказе приграничный русский город-крепость – Терки.

В новом городе поселились не пришлые, а местные люди – гребенские казаки, известные впоследствии как терские: они жили по склонам Терского хребта. Эта крепость стала первым русским щитом на пути иноземных вторжений на Северный Кавказ.

Шло время, терское войско росло, строились казачьи городки.

Эту казачью область ждала суровая судьба на долгие полтораста лет. Пока Россия, охваченная кровавой Смутой, начавшейся после смерти последнего из Рюриковичей, оборонялась от внутренних и внешних врагов и не могла помогать Кавказу, именно казаки встали живой стеной между русскими и иноземцами, рвавшимися с юга. Их почти всех избили, но со своей земли они не ушли.

В это время на Северный Кавказ двинулись не только завоеватели, но и мусульманские миссионеры – начиналась окончательная исламизация горских народов.

Только в восемнадцатом веке, при Екатерине, окрепшая Россия вернулась на Кавказ – и увидела его совсем другим: откровенно враждебным. Теперь волей-неволей пришлось искать возможность оградить новообретенные земли – Новороссию – от набегов горцев. Россия стремилась обезопасить свои южные окраины.

В предгорьях Главного Кавказского хребта и на прилегавших к ним равнинах Россия начала строить Азово-Моздокскую оборонительную линию. Так были заложены – именно как крепости – впоследствии ставшие городами Ставрополь, Георгиевск, Моздок, Екатериноград. Началось массовое переселение казаков с Хопра, Причерноморья и Дона.

Станицы вместе с городами-крепостями образовали цепь (бездумно разрушенную советской властью во времена расказачивания), лежавшую надежной преградой вдоль Кавказского хребта и запиравшую выходы из горных ущелий. Выстроенная как оборонительная в восемнадцатом веке, спустя столетие, при генерале Ермолове, эта линия стала форпостом продвижения вглубь кавказских гор.

Близился девятнадцатый век – время блестящих побед и успешных походов: русскими войсками были разбиты старые враги Грузии и православных балканских народов – и персы, и османы, Россия присоединяла новые территории и укреплялась у морей.

И вот наступил час, которого так боялся Лондон: император Павел I, подружившись с Наполеоном, вознамерился идти в Индию, к главным колониям британской короны.

В 1801 году передовой отряд русской армии – 22 тысячи казаков, войско Донское – ушел Оренбургу.

Еще в конце декабря 1800 британцы пытались убить Наполеона при помощи «адской машины»: на улице, по которой следовала его карета, взорвался бочонок с порохом. Многие погибли, но сам Наполеон уцелел.

Теперь же, ввиду начавшегося похода, Британия должна была срочно что-то предпринять: весь ее доход, включая торговлю опиумом, происходил из Индии.

Тогда и началась ее «Большая игра» против России, или «Турнир теней»: сеть спецопераций, шпионская война, бесстыжая и беспощадная, как внезапная смерть.

Среди ее жертв найдем и императора Павла I, и Александра Сергеевича Грибоедова, и – уже в XX веке – и саму Российскую империю, к уничтожению которой «туманный Альбион» приложил немало усилий.

Из школьных учебников мы знаем, что император Павел I был задушен – ночью, спящим, в собственной спальне, своими же царедворцами. Но о том, кто маячил за спинами цареубийц пляшущей тенью от свечи на стенах Михайловского замка, расскажет не учебник, а ликующее письмо британского посланника в России, лорда Чарльза Уитворта.

«Прошу принять мои самые искренние поздравления! – пишет он после убийства бывшему российскому послу в Лондоне, графу С. Воронцову, – Как выразить все, что я чувствую по поводу этого счастливого случая, ниспосланного Провидением. Чем я более думаю о нем, тем более благодарю небо».

Письмо написано в Лондон, и «провидение» присутствует в нем как фигура речи – Уитворт отлично знал цену этому «провидению»: заговорщики собирались в доме у его любовницы, известной санкт-петербургской авантюристки Ольги Жеребцовой, – потому что именно через Уитворта из Лондона финансировали убийство русского императора.

Мало кто знает, что перед революцией по поручению другого императора, будущего страстотерпца Николая II, Священный Синод рассматривал вопрос о канонизации Павла I. Тогда же Петропавловский собор, где, как и все Романовы до него, был погребен Павел I, выпустил книгу со свидетельствами о чудесах по молитвам на его могиле[5].

Смертью Павла I индийская эпопея и завершилась. Через несколько месяцев, в марте 1801-го, узнав о смерти друга, Наполеон ни на секунду не усомнился в том, кто это сделал: «Англичане промахнулись по мне в Париже, но они не промахнулись по мне в Петербурге!»

Прошло 11 лет, Наполеон, уже став императором, сам напал на Россию, был повержен, и после победы над ним наступило время расцвета Российского государства.

Правившие им императоры считали необходимым для себя печься не только о русском, но и вселенском православии: сербах, болгарах, молдаванах, греках, угнетаемых турками-османами. Балканские войны несли православным народам, изнемогавшим под исламским владычеством, долгожданную свободу, – а там, где освобождение было невозможно, желаемое достигалось дипломатическим путем. Так, например, при императоре Николае I все православные, жившие на территории Османской империи, находились под официальным покровительством государства Российского.

А Британская империя продолжала свою «Большую Игру». На Кавказе оружием и деньгами она поддерживала сепаратизм, в то время как идейную составляющую – исламский фанатизм – поставляла Османская империя, союзник Британии. Этот экспорт шел воротами Дагестана, где в 30-е годы девятнадцатого столетия взошла звезда имама Шамиля. С искусственным насаждением идей джихада из памяти горских народов, в том числе и балкарцев, уходили последние воспоминания о христианском прошлом.

«Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет», – восклицал лорд Палмерстон, знаменитый политик, в конце карьеры ставший премьер-министром Британии.

«Крым и Кавказ отбираются у России и отходят к Турции, причем на Кавказе Черкесия образует отдельное государство, находящееся в вассальных отношениях к Турции», – таков был его план: раздел России.

И в 1853 году война началась. Очаг раздора вспыхнул не где-нибудь, а на Святой Земле, бывшей частью Османской империи.

Хранителями ключей от храма Господня были тогда православные греки. И вот, под давлением Ватикана, Англии и Франции, турецкий султан отобрал эти ключи у православных и передал их католикам, одновременно отказав России в покровительстве над православными подданными Османской империи.

В ответ на это император Николай I 26 июня 1853 года объявил о вступлении русских войск в православные земли, лежавшие под владычеством турок – Молдавское и Валашское княжества. А в октябре Турция объявила России войну. Министр иностранных дел Великобритании назвал ее «битвой цивилизации против варварства». Чем не нынешний день? И тот же план раздела России, и те же стереотипы.

Персия

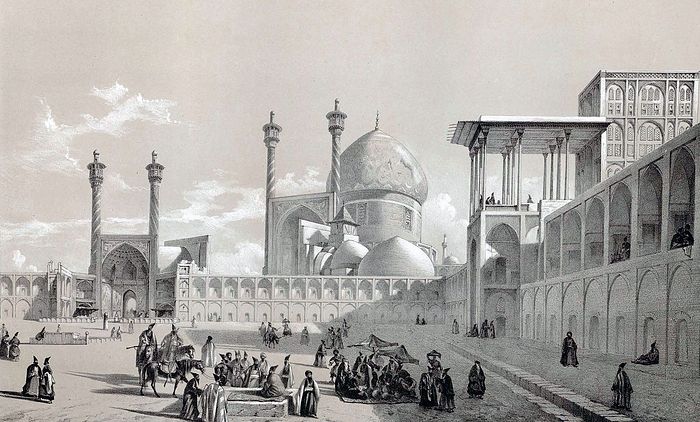

Персия

Крымская война продолжалась три года, а Кавказ не мог успокоиться больше десяти лет. Пролилось много крови, много было сделано зла, и глубокие раны, затянувшись, дают о себе знать и сегодня, когда вслед за британцами теперь уже новые силы раскачивают Кавказ, вбрасывают старые идеи исламского фанатизма, финансируют боевиков, провоцируют большие и малые войны.

Александр Грибоедов оставил нам бесценное свидетельство того, какими на самом деле были отношения между горцами и русскими на Кавказе в XIX веке. Вот письмо, написанное им в 1825 году, во время Кавказской войны, из станицы Екатериноградской, одной из тех самых первых оборонительных крепостей, заложенных при Екатерине.

«Душа моя Вильгельм. Спешу уведомить тебя о моем житье, покудова не народился новый месяц, а с ним и новые приключения; еще несколько дней и, кажется, пущусь с А[лексеем] П[етровичем] в Чечню; если там скоро утишатся военные смуты, перейдем в Дагестан, а потом возвращусь к вам на Север.

…Дела здешние были довольно плохи, и теперь на горизонте едва проясняется. Кабарду Вельяминов усмирил, одним ударом свалил двух столпов вольного, благородного народа. Надолго ли это подействует? Но вот как происходило. Кучук Джанхотов в здешнем феодализме самый значительный владелец, от Чечни до Абазехов никто не коснется ни табунов его, ни подвластных ему ясырей, и нами поддержан, сам тоже считается из преданных русским. Сын его, любимец А[лексея] П[етровича], был при посольстве в Персии, но, не разделяя любви отца к России, в последнем вторжении закубанцев был на их стороне, и вообще храбрейший из всех молодых князей, первый стрелок и наездник и на все готовый, лишь бы кабардинские девушки воспевали его подвиги по аулам. Велено его схватить и арестовать. Он сам явился по приглашению в Нальчикскую крепость, в сопровождении отца и других князей. Имя его Джамбулат, в сокращении по-черкесски Джамбот. Я стоял у окна, когда они въезжали в крепость, старик Кучук, обвитый чалмою, в знак того, что посетил святые места Мекку и Медину, другие не столько знатные владельцы ехали поодаль, впереди уздени и рабы пешие. Джамбот в великолепном убранстве, цветной тишлай сверх панцыря, кинжал, шашка, богатое седло и за плечами лук с колчаном. Спешились, вошли в приемную, тут объявлена им воля главнокомандующего. Здесь арест не то, что у нас, не скоро даст себя лишить оружия человек, который в нем всю честь полагает. Джамбот решительно отказался повиноваться. Отец убеждал его не губить себя и всех, но он был непреклонен; начались переговоры; старик и некоторые с ним пришли к Вельяминову с просьбою не употреблять насилия против несчастного смельчака, но уступить в сем случае было бы несогласно с пользою правительства. Солдатам велено окружить ту комнату, где засел ослушник; с ним был друг его Канамат Касаев; при малейшем покушении к побегу отдан был приказ, чтобы стрелять. Я, знавши это, заслонил собою окно, в которое старик отец мог бы все видеть, что происходило в другом доме, где был сын его. Вдруг раздался выстрел. Кучук вздрогнул и поднял глаза к небу. Я оглянулся. Выстрелил Джамбот, из окна, которое вышиб ногою, потом высунул руку с кинжалом, чтобы отклонить окружающих, выставил голову и грудь, но в ту минуту ружейный выстрел и штык прямо в шею повергли его на землю, вслед за этим еще несколько пуль не дали ему долго бороться со смертию. Товарищ его прыгнул за ним, но середи двора также был встречен в упор несколькими выстрелами, пал на колена, но они были раздроблены, оперся на левую руку и правою успел еще взвести курок пистолета, дал промах и тут же лишился жизни. Прощай, мой друг; мне так мешали, что не дали порядочно досказать этой кровавой сцены; вот уже месяц, как она происходила, но у меня из головы не выходит. Мне было жаль не тех, которые так славно пали, но старца отца. Впрочем, он остался неподвижен и до сих пор не видно, чтобы смерть сына на него сильнее подействовала, чем на меня. Прощай еще раз. Кланяйся Гречу и Булгарину».

Александр Грибоедов называет врагов «вольным, благородным народом», а мятежного князя – проще сказать, предателя – «несчастным смельчаком». Никакой ненависти или неприязни, напротив: в каждой строчке драгоценностью проступает уважение – если не сказать восхищение.

Сам Грибоедов тоже станет жертвой политики Великобритании, для которой победа России над Персией и Туркманчайский договор, составленный блестящим дипломатом Александром Грибоедовым, стали поражением. По этому договору к Российской империи отходили Армения и часть Азербайджана. Британцы отомстят, и метод будет тем же – раздуть религиозную вражду и ненависть к неверным.

Смерть

В 1828 году двухлетняя война с Персией закончилась русской победой. В селении Туркманчай генерал Паскевич и наследник персидского шаха, правитель Азербайджана Аббас-Мирза подписали мирный договор. Его составителем был Александр Сергеевич Грибоедов. Этот документ – пик государственной карьеры тридцатилетнего Грибоедова и одна из самых блестящих дипломатических побед России.

Но одно, хоть и огромное, дело было заключить договор, а другое – добиться его исполнения. Александр Сергеевич привозит подписанные бумаги в Петербург, и именно его назначают следить за исполнением договора, – полномочным министром-резидентом в Персию.

Это повышение отнюдь не радовало его. Сохранилось свидетельство современника: «Мрачное предчувствие, видимо, тяготило его душу. Как-то раз Пушкин начал утешать его, Грибоедов ответил: “Вы не знаете этого народа (персиян), увидите, что дело дойдет до ножей”. Еще определеннее выразился он А. А. Жандру, сказав: “Не поздравляйте меня с этим назначением: нас там всех перережут. Аллаяр-хан – мой личный враг и никогда не подарит он мне туркманчайского договора”[6]».

Договор принес Персии много неприятного: вместо того, чтобы завоевать Кавказ, она потеряла часть Армении (Эриванское и Нахичеванское ханства). Не претендовал больше Тегеран и на Грузию, и на Северный Азербайджан. К Российской империи отошла и часть каспийского побережья.

Огромные потери! Британская империя, подталкивавшая Персию в спину в войне с Россией и с ее поражением утратившая влияние в регионе, хоть и признала их, но не собиралась опускать рук.

Еще Персия должна была выплатить контрибуцию – 20 миллионов рублей серебром – и отпустить всех плененных. Забота об исполнении этих двух условий и стала особым попечением Александра Сергеевича.

Он направляется в Персию через Тифлис. В замершем от зноя городе – Грибоедов прибывает туда в июле, – где от жары не спасают и тенистые платаны, сплетающие свои ветви над узкими улицами, а доски подвесных балконов раскаляются так, что босой ногой не ступить, – ждет его последнее утешение перед выходом на смерть: любовь земная. Он встречает юную Нину Чавчавадзе, которую знал еще ребенком, – смотрит и не узнает.

Она красива так, что любой потеряет голову – и Александр Грибоедов не исключение. Нина отвечает ему взаимностью.

Ей еще нет и шестнадцати – почти ребенок, – и кто не влюблялся в пятнадцать лет, но удивительно: ее любовь – не увлечение, как обычно бывает в таком возрасте, а редкое сокровище – настоящее, глубокое чувство. Когда Александра Грибоедова не станет, все 28 лет, остававшиеся до ее собственной смерти, Нина будет носить траур по своему мужу. «Черная роза Тифлиса» – так звали ее в городе.

В августе 1828 года они венчаются в древнем соборе Сиони, где хранится величайшая святыня – крест равноапостольной Нины.

Жених болен лихорадкой, и у него падает обручальное кольцо – дурной знак. Он счастлив, но нехорошие предчувствия, кажется, все равно не оставляют его. «Не оставляй костей моих в Персии, если умру там, похорони в Тифлисе, в церкви святого Давида», – скажет он Нине, и придет время, когда она это исполнит. А пока они отправляются на границу с Персией. Вокруг качает тяжелыми ветвями сладкий грузинский сентябрь.

«Женат, путешествую с огромным караваном, 110 лошадей и мулов, ночуем под шатрами на высотах гор, где холод зимний, Нинуша моя не жалуется, всем довольна, игрива, весела; для перемены бывают нам блестящие встречи, конница во весь опор несется, пылит, спешивается и поздравляет нас с счастливым прибытием туда, где бы вовсе быть не хотелось», – пишет Александр Грибоедов с дороги.

«Женат, путешествую с огромным караваном, 110 лошадей и мулов, ночуем под шатрами на высотах гор, где холод зимний, Нинуша моя не жалуется, всем довольна, игрива, весела; для перемены бывают нам блестящие встречи, конница во весь опор несется, пылит, спешивается и поздравляет нас с счастливым прибытием туда, где бы вовсе быть не хотелось», – пишет Александр Грибоедов с дороги.

Наконец, они – в приграничном Тавризе. В Тегеране царствует Фатх-Али-шах Каджар, но фактический правитель Персии, Аббас-мирза, находится здесь, в Тавризе.

В начале декабря, оставив Нину (она беременна, и беременность проходит трудно), ее муж отправляется в Тегеран: «Еще вам доказательство, что у меня государево дело первое и главное, а мои собственные ни в грош не ставлю. Я два месяца как женат, люблю жену без памяти, а между тем бросаю ее здесь одну, чтобы поспешить к шаху за деньгами в Тегеран...»[7]

Верноподданный русского царя, сын своего Отечества, сам того не зная, Александр Грибоедов спешит навстречу смерти.

Тринадцатым пунктом в составленном им договоре значится: «Все военнопленные обеих сторон, взятые в продолжение последней войны или прежде, а равно подданные обоих правительств, взаимно впадшие когда-либо в плен, должны быть освобождены и возвращены в течение четырех месяцев».

В январе в тегеранской резиденции Александра Сергеевича просят убежища две армянки – из гарема Аллаяр-хана, зятя царствующего шаха. По Туркманчайскому договору они должны быть возвращены на родину: Восточная Армения теперь – часть Российской империи.

Чтобы оценить действия Александра Грибоедова, когда он принимает беженок из гарема Аллаяр-хана, вспомним еще раз его слова, сказанные друзьям в Петербурге: «…Не поздравляйте меня с этим назначением. Нас там всех перережут. Аллаяр-хан – мой личный враг».

Персия жила по шариату – исламскому праву, согласно которому за оставление ислама полагается смерть. Не понаслышке знал об этом казначей шаха (а значит, и всей страны), евнух, управлявший его огромным гаремом. Мирза-Якуб был тайным христианином. На самом деле его звали Якуб Маркарянц – армянин из Эривани, он был захвачен в плен за 25 лет до описываемых событий, насильно оскоплен и под страхом смерти принужден к принятию магометанства.

Кто знает, сколько раз, проснувшись черной персидской ночью от того, что плачет, он все силился удержать отлетевший сон и хотя бы мысленно вернуться туда, где качались на желтой кладке знакомой до трещинок стены густые кленовые тени, и пахло домом, и две родные фигуры в глубине двора шаркали старенькими ногами к воротам. Мама, папа! Отбросив покрывало, он вскакивал, шарил рукой по книжной полке, находил нужный том, раскрывал его и доставал листок с начертанным на нем армянским крестом хачкаром, и целовал этот крест, и плакал, и снова прятал между страниц исламских книг, и до утра всматривался в потолок, раздумывая, что, может быть, однажды…

Но нужно ли? При дворе его ценят и уважают, не догадываясь о его тайне. Он блестяще ведет финансовые дела, богат и, кажется, имеет все, о чем только можно мечтать. И только Туркманчайский договор меняет дело – у Якуба появляется надежда. Ради нее он готов бросить все, променять богатство и почет на мечту о возвращении домой. Именно мечту – конечно, прожив четверть века в Персии, он не обманывался на этот счет: его вряд ли отпустят с миром.

Якуб пытается действовать не наотмашь – вечером приходит в русскую миссию и объявляет Александру Грибоедову «желание возвратиться в Эривань, свое отечество», – пишет секретарь миссии Иван Мальцев. «Грибоедов сказал ему, что ночью прибежища ищут себе только воры, что министр российского императора оказывает покровительство свое гласно, на основании трактата, и что те, которые имеют до него дело, должны прибегать к нему явно, днем, а не ночью… На другой день он опять пришел к посланнику с тою же просьбою».

И когда русский посол соглашается принять Якуба Маркарянца, Тегеран мгновенно закипает. «Смерть неверным!» – несется по его улицам, а в тени маячит знакомая тень, подливает масла в огонь, традиционно используя «исламский фактор» – агенты британской империи.

То, что произошло дальше, стало известно – как и много веков назад в истории князя Феодора Зарайского – от единственного выжившего свидетеля: секретаря миссии Ивана Мальцева.

Следует серия обвинений и разбирательств: Якуб должен казне денег, – нет, не должен, и прочая – пока дело не доходит до высшего духовного лица Персии, Мирзы-Месиха.

Тот слов на ветер не бросает – они падают как камни, которыми забрасывают на площадях виновных в выходе из ислама: «Этот человек 20 лет был в нашей вере, читал наши книги и теперь поедет в Россию, надругается над нашею верою; он изменник, неверный и повинен смерти!»

Ему вторят его муллы – ахунды, как их называют в Персии: «Не мы писали мирный договор с Россиею и не потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру; доложите шаху, чтобы нам немедленно возвратили пленных».

Они идут по городу, крича: «Запирайте завтра базар и собирайтесь в мечетях; там услышите наше слово!» – и эти крики отскакивают от стен, множатся и катятся дальше, тяжелые, как ядра, и в воздухе, кажется, уже разливается запах завтрашней крови, и горячит, и пьянит. Смерть неверным!

«30 января едва забрезжилось, как вдруг послышался глухой рев; постепенно слышались традиционные возгласы: “Эа Али, салават!”, исходящие из уст тысячной толпы. Несколько служащих бегом пришли известить о том, что многочисленная толпа, вооруженная камнями, кинжалами и палками, приближается к посольскому дому, предшествуемая муллами и сеидами. Возглас “смерть кяфирам” был слышен очень хорошо», – вспоминал курьер русской миссии.

И толпа вломилась в посольство, круша ворота и двери, втекла на крыши, «лютыми криками изъявляла радость и торжество свое».

А это снова свидетельство Ивана Мальцева[8]: «Посланник, полагая сперва, что народ желает только отобрать пленных, велел трем казакам, стоявшим у него на часах, выстрелить холостыми зарядами и тогда только приказал заряжать пистолеты пулями, когда увидел, что на дворе начали резать людей наших. Около 15 человек из чиновников и прислуги собрались в комнате посланника и мужественно защищались у дверей. Пытавшиеся вторгнуться силою были изрублены шашками, но в это время запылал потолок комнаты, служившей последним убежищем русским: все находившиеся там были убиты низверженными сверху каменьями, ружейными выстрелами и кинжальными ударами ворвавшейся в комнату черни».

Из тех, кто мог видеть смерть Александра Грибоедова, не выжил никто. Защищая русскую миссию, пал весь казачий конвой – 37 человек. Растерзанных, зарубленных, раздавленных толпой, их побросали в ров – руки, ноги, обезглавленные тела.

Казаки – святое воинство! Сколько веков они, не задумываясь, просто, без оглядки, отдавали свои жизни – за Отечество, за други своя (Ин. 15, 13), ради Бога. Живым щитом, истекающим кровью, стояло на Кавказе гребенское войско, и в Смутное время было избито почти все. Весь девятнадцатый век шли под пули горцев, усмиряя газават, верные государю терцы. Так было и после новой Смуты – 1917 года, пока не истребили верное Богу казачество. Качается теперь густая трава, обнимая покосившиеся кресты на заброшенных казачьих могилах в бывших станицах Кавказа. Но память живет, и будет жить, пока есть, кому помнить.

Помним и мы, как пролилась в Тегеране христианская кровь, но не потушила жуткого пожара – еще три дня горел демоническим огнем обезумевший город, и три дня таскала по улицам тело Александра Грибоедова не насытившаяся убийствами толпа.

Не властные над душой, бесновались, кричали, терзали мертвую плоть. Наконец, будто устав, сбросили в ров, где уже ждал русского посланника его верный конвой: так, должно быть, и отбыл он на небо – воин Христов в окружении своей дружины.

Дьявол – отец всякого зла и отвратительного насилия, он – главный враг рода человеческого. Он приходит к человеку и пытается заставить работать ему, и если ты сопротивляешься, стремится тебя уничтожить. Люди, которых он пленил и увлек в свое царство, поступают так же: способов прельщения много, на то он и лукавый, чтобы обмануть человека, и не стоит обвинять только лишь мусульман. В нашей собственной истории найдется достаточно подобных эпизодов.

В 988 году великий князь Владимир принял крещение и крестил свой народ. А через полтора века после этого в Киеве похожим образом – взбесившейся толпой – был убит князь-инок Игорь Киевский и Черниговский. В этой толпе, ворвавшейся в храм и схватившей его во время Божественной литургии, не было иноверцев.

Родной брат воцарившегося в Киеве великого князя пытался его спасти – выхватил из толпы, отвез к дому матери, втолкнул за ворота – но куда там: преследователи уже не могли остановиться, диавол горячил кровь, и, с улицы завидев Игоря в галерее второго этажа, толпа рванула, как гончие псы по свежему следу. Крушили ворота, ломали двери, потные, красные, с безумными глазами, разбивали сени, тащили вниз святого мученика и на нижних ступенях лестницы забили насмерть. На этом не остановились, а еще волокли тело монаха по улицам, обвязав ноги веревкой, – до Десятинной церкви, там кинули на телегу, устав таскать, и покатили к рынку, где и бросили, и пошли по домам, будто не православный народ, а бешеные печенеги.

Тело другого князя-страстотерпца, Андрея Боголюбского, безжалостные убийцы – свои, из ближайшего круга – выволокли в сад, бросили псам, и только один, оставшийся верным, Кузьма Киянин просил за него, плакал. Выпросил, принес в церковь, но и там сказали: «что нам до него!» И в притворе, под плащом, лежало тело князя два дня и две ночи, пока жители города грабили его дом, и только на третий день отпели убитого князя.

Несколько столетий спустя для цареубийства, профинансированного британским посланником Уитвортом, тоже нашлись исполнители из своих: императора Павла I убил собственный конвой.

За всем этим стоит дьявол, прельстивший, обманувший людей. А пути в их сердца во все века одни и те же – через сластолюбие, славолюбие и сребролюбие. Так что не будем задыхаться от «справедливой» ненависти к кому-либо, а будем в своем собственном сердце воевать против дьявола, – ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления (Мф. 15, 19).

Когда беспорядки в Тегеране, наконец, утихли, власть, словно очнувшись, взялась действовать. Пытались «замять». Послали в Петербург дары, в их числе огромный алмаз, но самое главное, дали забрать обезображенное тело Александра Сергеевича – его опознали по отстреленному мизинцу.

А святые останки казаков так и остались лежать во рву – пока их, рискуя жизнью, не вынесли оттуда тегеранские армяне.

Неподалеку строилась первая в городе армянская церковь (может, и Якуб Маркарянц, с его огромными возможностями, тайно приложил к этому руку – да и сами персы, проиграв войну, пытались выглядеть терпимей к иноверцам).

Рабочие и священник (история сохранила только его фамилию – Давудян), жившие при строительстве, ответили русским на подвиг подвигом: руки, ноги, казачьи тела с распоротыми животами глухой ночью были собраны ими и погребены во дворе строящейся церкви святого Татевоса. Вокруг высились кучи выкопанной земли, лежали кирпичи, но чтобы и вовсе отвести подозрения, над свежей могилой высадили лозу, – персы искали пропавшие останки, но ничего не нашли.

Шестого февраля весть о смерти российского посланника дошла до Тавриза, но не до Нины – для нее муж будет жив еще несколько месяцев. Бедная Нина: от нее скрывают, боятся, что потеряет ребенка. Она чувствует, мечется, плачет. Успокаивают, что-то говорят.

Уже в Тифлисе, куда обманом перевезли ее, Нина, наконец, все узнала.

«После моего приезда, когда я едва отдохнула от перенесенной усталости, но все более и более тревожилась в невыразимом, мучительном беспокойстве зловещими предчувствиями, сочли нужным сорвать завесу, скрывающую от меня ужасную правду. Свыше моих сил выразить Вам, что я тогда испытала. Переворот, происшедший в моем существе, был причиной преждевременного разрешения от бремени. Мое бедное дитя прожило только час и уже соединилось со своим несчастным отцом в том мире, где, я надеюсь, найдут место и его добродетели, и все его жестокие страдания. Все же успели окрестить ребенка и дали ему имя Александр, имя его бедного отца...» – пишет она в Тавриз их общему другу, английскому посланнику Джону Макдональду.

Именно ему и его супруге поручил Александр Грибоедов, отправляясь в Тегеран, свою жену – два дипломата из соперничающих империй, Британии и России, похоже, действительно были друзьями.

Именно ему и его супруге поручил Александр Грибоедов, отправляясь в Тегеран, свою жену – два дипломата из соперничающих империй, Британии и России, похоже, действительно были друзьями.

Наконец, тело Александра Сергеевича прибыло в Тифлис. Нина встречала его, стоя на крепостной стене. Увидела повозку с гробом и потеряла сознание, упала.

Вот также стояла когда-то на крепостной рязанской стене святая княгиня Евпраксия с маленьким Иоанном на руках. Есть много общего в судьбах зарайского князя Феодора и человека светского девятнадцатого века, Александра Сергеевича Грибоедова. Оба они были православными, впитавшими благочестие русской Церкви.

Вспомним еще раз слова Александра Грибоедова и положим их на сердце:

«Только в храмах Божьих собираются русские люди; думают и молятся по-русски. В Русской Церкви я в Отечестве, в России! Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Димитрии Донском, Мономахе, Ярославе, в Киеве, Новгороде, Москве; что то же пение трогало их сердца, те же чувства одушевляли набожные души. Мы русские только в Церкви, – а я хочу быть русским!»

Как и все мы, не раз Александр Грибоедов слышал в церкви за службами чтение Апостола, что вера без дел мертва (Иак. 2, 20) – и что нам ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него (Флп. 1, 29).

И когда пробил его час, и пришло время действовать, он поступил не как политик, а как христианин.

На столичных площадях России, Грузии и Армении высятся сегодня памятники Александру Сергеевичу Грибоедову. Настоящее, глубокое уважение питают к нему два христианских кавказских народа – армяне и грузины, и за этим уважением стоит именно почитание его как христианина, который душу свою положил за други своя.

И никакие сиюминутные политические веяния не могут поколебать этого уважения к Александру Грибоедову, русскому человеку.

Помолимс о упокоении рабов Божиих и героев Отечества земного и небесного:

Александра,

Мл.Александра,

Нины,

Воинов на поле брани,защитников Отечества всех времен

и всех Православных христиан, чтобы простил им Господь согрешения вольная и невольная.

Нам малодушным пример. Спасибо большое!