Его прозрения многое открывают в сути происходящего в нашей стране, помогают решить внутренние проблемы воцерковляющимся современникам, особенно из числа творцов и интеллектуалов…

На Рождественский сочельник приходится 40 дней преставления ко Господу Алексея Валерьевича Артемьева – реставратора и иконописца, художника-монументалиста и педагога, историка и общественного деятеля.

Этого удивительно цельного в своем мировоззрении христианина вспоминает кинорежиссер, композитор, профессор Института современного искусства диакон Димитрий Таланкин.

Алексей Валерьевич Артемьев. Кадр из фильма «Экклесиа (собрание призванных)» режиссера диакона Димитрия Таланкина

Алексей Валерьевич Артемьев. Кадр из фильма «Экклесиа (собрание призванных)» режиссера диакона Димитрия Таланкина

Обрести свои корни в культуре

– Алексей Валерьевич Артемьев – самый необычный человек изо всех, кого я встречал в своей жизни. Я бы даже сказал, человек загадочный. Почему?

Например, потому, что, как многие художники, он великолепно знал всё, что касается изобразительного искусства, в том числе, разумеется, икону и фреску, но при этом был приверженцем и авангарда!.. Русский авангард XX века – великое явление, но в нем бушевали и светлое, творческое начало, и темное, гибельное, которое и вошло, разрастаясь и усиливаясь, в резонанс с революцией. А Алексей Валерьевич – верующий человек… Как в нем всё это совмещалось?!

Его могли любить как человека, уважать как мыслителя, ценить как педагога и в чем-то не принимать как художника

У некоторых эта широта его натуры не укладывалась в голове: его могли любить как человека, уважать как мыслителя, ценить как педагога и в чем-то не принимать как художника.

Сегодня редко кто с детства оказывается приобщен традиции. У Алексея Валерьевича родители в свое время оказались захвачены поветриями революционной стихии, – этот штрих биографии его со многими, впрочем, роднит. А многие из уверовавших уже в сознательном возрасте зачастую так и не могут примириться с прошлым своих родителей, дедов… Коллизия: а как же почитание родителей (ср. Исх. 20, 12)? Для Алексея Валерьевича такой проблемы не существовало. Это даже при том (или скорее благодаря тому), что он воспитывался крепкими в вере, даже несмотря на советские гонения, дедушкой, бабушкой, тетей-монахиней…

Он, казалось бы, парадоксальным образом вместил всё и всех. Будучи сыном своего времени и своей много претерпевавшей страны, он те корни, от которых отказывалось поколение предшественников, будто сам обретал непосредственно в пространстве многовековой русской культуры, но он из нее не вымарывал и наследие XX века. В этом на самом деле было глубоко христианское отношение: без взаимной уничтожающей мести. Не по букве, а по духу (ср. 2 Кор. 3, 6) православное, что сложно, наверно, сразу осуществить тем, кто только приступает к освоению Евангелия и не укоренен в традиции.

Алексей Валерьевич считал, что всё в нашей истории и культуре взаимосвязано: наши национальные беды – продолжение наших взлетов и достоинств…

У кого-то из классиков есть такое размышление: хорошо родиться в именитом роду, тут в некотором смысле твои предки за тебя поручаются, но есть выдающиеся личности, которые уже сами есть ходатаи за свой род, они не у предков берут взаймы степени репутации, а и с ними готовы поделиться, даже в случае необходимости покрыть их ошибки, указав, во что они их обратили.

Алексей Валерьевич – это пример такого самоотверженного труженика, с благодарностью приемлющего все, что дано, и знающего, как всеми плюсами и минусами творчески распорядиться.

Эсхатология – код нашей нации

Он обладал феноменальной памятью (вплоть до самых последних дней жизни). Великолепно знал русскую историю, как ни один из историков. В том числе церковную. По каждому историческому поводу у него была своя точка зрения, как правило, идущая вразрез с общепринятыми представлениями, но блестяще им аргументированная.

В его исторических исследованиях, точно в иконописи, обратная перспектива: оценивая то или иное явление или исторического деятеля, он обращал внимание, прежде всего, на конец жизненного пути. Говоря о старообрядцах, отмечал, что многие из них себя сжигали, а это же самоубийство… В ответ на критику Петра I («предтеча антихриста») мог напомнить, что царь умер, простудившись при спасении тонувших в водах Финского залива солдат.

Алексей Валерьевич Артемьев с семьей

Алексей Валерьевич Артемьев с семьей

Я всегда удивлялся, когда он только умудрялся, будучи весьма занятым в Союзе художников и по своей основной профессии, столько читать, изучать, как запоминал всё это? Более интересного собеседника я не встречал. Просто кладезь знаний. Беседы с ним – всегда счастье. Мы жили неподалеку, и когда я к ним заходил по какому-то пустяшному поводу – что-то взять или передать, – я застревал надолго и уходил, обязательно узнав что-то новое.

Более интересного собеседника я не встречал. Он был не просто гуманитарий-энциклопедист, а именно мудрец

Он был не просто гуманитарий-энциклопедист, а именно мудрец, для которого весь этот спектр информации – не самоцель, а всего лишь палитра вовлеченного осмысления и преображения мира.

За что бы он ни брался, получалось цельно и глубоко. У него, например, было свое – написанное еще до Д.С. Лихачева и, на мой взгляд, куда более емкое и самобытное – исследование «Слова о полку Игореве». Издан этот труд был с его же потрясающими иллюстрациями. Я, как увидел, – даже стихотворение написал. Там есть такие, в частности, строки:

Ходят ангелы босыми

по земле моей родной

и серпами золотыми

урожай жинают свой…

Ангелы. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве» Алексея Валерьевича Артемьева

Ангелы. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве» Алексея Валерьевича Артемьева

Апокалиптические накал и высота в том, что было и есть в нашей истории, чувствуются в его работах. Он, кстати, считал, что эсхатология (ожидание конца времен) – это своеобразный код нашей нации – и если искони на Руси наши предки ожидали Второго Пришествия Христова и Страшного суда, после чего в полноте своей откроется пакибытие, то в прошлом, XX, столетии произошел некий аутоиммунный сбой: посюсторонняя идея «светлого будущего» стала лживо паразитировать именно на предчувствии жизни будущего века (строка из Символа веры).

Это понимание – своего рода прививка от всех тех крайностей и подмен, которые как в прошлом были (те же самосожжения старообрядцев), так и в настоящем пленяют иных: та же, как я ее называю, «патриотическая прелесть», что в крайнем своем проявлении бредит канонизацией царя Иоанна Грозного, Распутина, Сталина. «Религиозно легитимизировать» которых – все равно что желать Страшного суда без Христа: что-то здесь есть от антихристова соблазна. Вариация на тему «Легенды о Великом Инквизиторе».

Люди, взятые в удел

Алексей Валерьевич в центре, справа – Искра (в Крещении Александра) Андреевна Бочкова Было время, когда я достаточно часто ходил в храм Троицы на Воробьевых горах. Я тогда еще не был знаком ни с Алексеем Валерьевичем, ни с мать-Александрой (как мы ее называли по имени в Крещении) – Искрой Андреевной Бочковой, его супругой.

Алексей Валерьевич в центре, справа – Искра (в Крещении Александра) Андреевна Бочкова Было время, когда я достаточно часто ходил в храм Троицы на Воробьевых горах. Я тогда еще не был знаком ни с Алексеем Валерьевичем, ни с мать-Александрой (как мы ее называли по имени в Крещении) – Искрой Андреевной Бочковой, его супругой.

Несколько раз я обращал внимание: где-то не с начала богослужения заходит в храм очень высокая и удивительно красивая пара… Словно царь и царица. Как будто они там хозяева – всей территории, храма. «Наглые, что ли, такие?» – первая реакция. Но потом становилось понятно: эти двое сами по себе просто так величественны, осанисты, отличаются от всех. В них была какая-то аристократическая стать. Как сказано вообще про всех христиан: «вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9). Кто из нас соответствует этому призванию?! Вот у них это ненамеренно получалось.

Заходит в храм очень высокая и удивительно красивая пара… Словно царь и царица

Воспринимались они только вместе, хотя и были совершенно разными по характерам: Искра – деятельный, даже в чем-то напористый экстраверт (впрочем, в ее случае эти качества редчайшим образом сочетались с неимоверной глубиной ее личности), а Алексей Валерьевич – очень тихий, мягкий, в нем, при всей его широчайшей одаренности, с годами всё более и более чувствовалось какое-то почти монашеское смирение.

И это при том, что он знал, казалось, всё. Например, был в курсе, что в алтаре левого придела храма на Воробьевых горах хранится икона письма – ни много ни мало – блистательного иконописца XX века инока Григория (Круга)! Однажды он даже попросил настоятеля показать мне эту икону (к сожалению, потом ее из этого храма украли). Именно они с Искрой Андреевной затеяли и установку Креста на Поклонной горе, чтобы застолбить, в напоминание потомкам, ее изначальное место (современная Поклонная гора – это уже несколько другие координаты).

Это сейчас уже изданы многие книги: подняты дореволюционные исследования по русской истории, известно, где какой святыне поклониться, – а Алексей Валерьевич с Искрой Андреевной еще до всех этих опусов прекрасно ориентировались по православной Москве, по России, по Русскому Северу, — делились этими знаниями весьма щедро с другими.

Они – словно живое предание, в чьем опыте органично современность (даже с ее порывом от авангарда в будущее) и история, высокое искусство и фольклор, церковная, научная и культурная сферы не удушающе отрицают друг друга, а взаимообогащаются.

Защита храмов и «отеческих гробов»

Крайний слева – Алексей Валерьевич Артемьев, рядом с ним – внук отца Иосифа Фуделя Кирилл Николаевич Ильин_ вторая справа – Искра (в Крещении Александра) Андреевна Бочкова

Крайний слева – Алексей Валерьевич Артемьев, рядом с ним – внук отца Иосифа Фуделя Кирилл Николаевич Ильин_ вторая справа – Искра (в Крещении Александра) Андреевна Бочкова

В юности, еще будучи студентом Строгановки, он сам вместе с друзьями – например, внуком отца Иосифа Фуделя, крестником владыки Афанасия (Сахарова) Кириллом Ильиным – ездил по стране, договаривался на местах, восстанавливал те, что были уже на грани исчезновения, фрески храмов.

Но и потом он в Москве способствовал, как мог, открытию церквей. Состоял одновременно в семи двадцатках, необходимых тогда для открытия храмов (что требовало сообщения своих паспортных данных, а этого многие тогда еще делать боялись).

Некоторое количество церквей Алексей Валерьевич буквально своим телом защитил от сноса

Некоторое количество церквей Алексей Валерьевич и вовсе буквально своим телом защитил от сноса. В памяти остаются самые громкие и массовые акты вандализма, но всяческих волн уничтожения под видом «оптимизации» было при советской власти куда больше, чем мы сейчас уже привыкли считать. Периодически Алексей Валерьевич спешил к какому-то храму, вместе со сподвижниками они вставали перед бульдозерами, тем самым останавливая их…

Очень горевал, что не удалось уберечь захоронения, в том числе многих священнослужителей, когда перед Олимпиадой 1980 года в Москве стали срывать погосты вокруг церквей. Где-то ему так и заявили: «Мы тебя здесь зароем». В родном приходском храме на Воробьевых горах при его попытке отстоять могилы вызвали наряд милиции с собаками… Тогда Алексей Валерьевич с друзьями отправили телеграмму Брежневу (впрочем, безрезультатно). Спасти удалось только кладбище при храме Всех Святых на Соколе, там похоронены князья из рода Багратионов, что и позволило привлечь к обороне кого-то из грузинского начальства… Оттого-то, говорят, на Кавказе так долго и живут, что, во исполнение еще ветхозаветной заповеди, почитают предков…

А по Москве тогда кощунство всюду было чудовищное: вся эта земля даже не изымалась ни подо что, а просто так, среди бела разоряли могилы, выворачивали кресты, сбивали надгробия – куда-то всё это вывозили, сваливали где придется… На местах всё оставляли раскуроченным… Та еще забота о санитарии, якобы преследуя которую всё это вытворялось.

Как не вспомнить пушкинское:

Два чувства дивно бли́зки нам.

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,

По воле Бога Самого́,

Самостоянье человека,

Залог величия его.

Животворящая святыня!

Без них душа была б пуста.

Без них наш тесный мир – пустыня,

Душа – алтарь без божества.

Всё описанное – вполне в планах советской власти. Кстати, в этом смысле картины того же авангардиста К. Малевича с его бездушными рабочими-колхозниками – весьма правдивый соцреализм…

Миссия среди интеллигенции

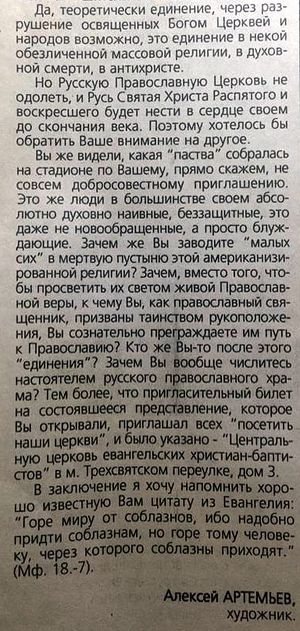

Фрагмент одной из обличительных статей Алексея Валерьевича против экуменизма в газете «Русь Державная», №8(11) 1994 г. Алексей Валерьевич не только сам защищал старину, но и очень много сделал для развития православного исторического просвещения – по крайней мере в Москве. Хотя и сетовал, что культурная прослойка ныне настолько тонка и влияние ее на колоссальное массовое воинствующее невежество так ничтожно, что на культурное возрождение «сверху» надежды почти нет...

Фрагмент одной из обличительных статей Алексея Валерьевича против экуменизма в газете «Русь Державная», №8(11) 1994 г. Алексей Валерьевич не только сам защищал старину, но и очень много сделал для развития православного исторического просвещения – по крайней мере в Москве. Хотя и сетовал, что культурная прослойка ныне настолько тонка и влияние ее на колоссальное массовое воинствующее невежество так ничтожно, что на культурное возрождение «сверху» надежды почти нет...

Тем не менее, когда после Перестройки и несколько до того наметилось ослабление гаек, и стали устраивать конференции, вечера, лекции, он, если не сам их организовывал, то принимал практически во всех этих собраниях самое активное участие.

Причем параллельно в Россию хлынули всякие сектанты, они, приманивая раздачей гуманитарной помощи, собирали целые стадионы наивных, ранее также оболваненных атеистической пропагандой наших граждан… Втягивали в эти аттракционы для придания им некоего статуса даже священнослужителей. Это была настоящая война. Алексей Валерьевич писал разоблачительные статьи, безусловно, опять подвергая себя опасности. И неустанно сам продолжал просветительскую работу…

Возможно, в пику заезжим проповедникам они и сами стали собирать свою, куда, впрочем, меньшую аудиторию на хоккейных стадионах. Там в местах для публики четыре сектора, усади всех тогда поплотнее – в один сектор за воротами они все и поместились бы. На тот момент это и была вся православная интеллигенция столицы. Если бы Господь попустил, а кто-то вознамерился бы с нею расправиться, в Москве верующих интеллектуалов могло и не остаться…

Но эта чета, Алексей Валерьевич и Искра Андреевна, очень многих обратили и из среды идеологически некогда выкованной гуманитарной и технической интеллигенции. На открытии всяческих выставок, на разнообразных встречах они произносили речи, которые в те годы воспринимались как вызов – это было более чем смело. Такая дерзновенность изумляла и цепляла…

На эту безоглядную на власть имущих и советские предрассудки миссию их благословил подвижник наших дней – старец Кирилл (Павлов). Они при его молитвенном попечении, под самым носом у парторганизации, через общество «Знание» даже семинар по древнерусской культуре с разбором святых отцов да иконописи устроили. Это было что-то ошеломляющее! Причем не то что блеснуло и исчезло, а длилось из среды в среду неопустительно целое десятилетие, пока уже не стали открываться храмы и участники семинара не принялись за их восстановление, причем многие – приняв сан.

Переселенцы, для которых святые – свои

К началу 1990-х годов мы, оказавшись с Алексеем Валерьевичем и мать-Александрой соседями по району на Мосфильмовской улице, все вместе получили благословение тогда еще отца Тихона (ныне митрополит Псковский и Порховский) – позаботиться о восстановлении храма Троицы Живоначальной в Троице-Голенищеве. Втроем мы стали ходить ночами вокруг церкви крестным ходом, молились там…

Икона святителя Тихона, написанная Алексеем Валерьевичем Артемьевым. 1992 г. В самом храме тогда еще действовали какие-то склады… Но Алексей Валерьевич с Искрой уже приволокли туда из каких-то северных мест, видимо, из разрушенного храма тябла – это такие деревянные брусья для установки икон в иконостасе. Что-то уже, смотрю, сколачивают… Так воссоздание и началось – с их неуемной энергии и находчивости. Чего они потом только ни тащили из дома в этот храм! – будто скорее в вечности, чем у себя в квартирке, обустроиться пытались. Так, наверно, на Руси и относились к Церкви.

Икона святителя Тихона, написанная Алексеем Валерьевичем Артемьевым. 1992 г. В самом храме тогда еще действовали какие-то склады… Но Алексей Валерьевич с Искрой уже приволокли туда из каких-то северных мест, видимо, из разрушенного храма тябла – это такие деревянные брусья для установки икон в иконостасе. Что-то уже, смотрю, сколачивают… Так воссоздание и началось – с их неуемной энергии и находчивости. Чего они потом только ни тащили из дома в этот храм! – будто скорее в вечности, чем у себя в квартирке, обустроиться пытались. Так, наверно, на Руси и относились к Церкви.

Алексей Валерьевич написал потом для этого храма дивную икону святителя Тихона, Патриарха Московского. Тех, чьи прижизненные фото и особенно кинохроника дошли до нас и хорошо известны, нельзя писать так же, как образы древних подвижников. (Хотя и канон сохраняет портретное сходство – когда, подняв мощи святителя Николая, стали по черепу реконструировать то, как он выглядел, поняли, что все мы это знаем по иконам). Тем не менее соблазн абстрагироваться от фотографий при написании икон новомучеников был, что порою потом воспринималось как издевательство… Икона, конечно, должна передавать преображенное состояние человека в раю, но – именно этого человека! Алексей Валерьевич всё это прекрасно понимал.

Алексей Валерьевич не стал делать из Святейшего Алена Делона. Святитель на его иконе похож сам на себя – узнаваема его русская, крестьянская внешность

Как известно, святитель Тихон был очень прост – и по своему внешнему облику (у него, простите, нос был картошкой), и в общении. В этой его естественности, безыскусности – большая духовная правда. А его всё норовят как-то попомпезнее изобразить… Алексей Валерьевич как раз не стал делать из Святейшего Алена Делона. Это был вызывающий с его стороны поступок. Тут, скорее всего, в нем и взыграл авангардист – действовал от противного. Святитель на его иконе похож сам на себя – узнаваема именно его русская, крестьянская внешность: обаятельный, открытый, молитвенно доступный, – такой, каким его все и запомнили. Эту икону практически никто не понял…

Потом уже однажды я увидел ее на обложке какого-то календарика, вырезал – и она у меня теперь стоит в домашнем иконостасе.

Самодостаточность и свобода

Меня всегда так удивляло: огромное количество людей, в том числе с хорошим художественным да гуманитарным образованием, не имеют своей позиции в отношении того, что видят в первый раз, о чем они не слышали отзывов. Почти всегда присутствует какой-то момент стеснения, недоверия, следуют оглядки на авторитетов, и если те молчат, поведение может быть очень странным…

А есть люди, как Алексей Валерьевич, совершенно свободные внутренне. Простой пример. Мой папа, кинорежиссер Игорь Васильевич Таланкин, когда в ГИТИСе им преподавали азы изобразительного искусства, и после, уже в возрасте, как-то было взялся маслом написать портрет мамы – в таком серо-синем тоне, в профиль, с то ли армянскими, то ли грузинскими украшениями из серебра. Приходят, помню, коллеги, а я впервые повесил эту работу в гостиной.

– Ой, а что это за картина? – спрашивают они.

– А это мой папа, – отвечаю, – написал портрет моей мамы.

И тут же – нарекания. Тогда я позволил себе такой эксперимент: следующим пришедшим я уже заявил, что это мы заказали портрет моей мамы очень дорогому грузинскому художнику… И – начинались похвалы. Для чистоты эксперимента я повторил эту байку про модного грузина-живописца несколько раз, и – предсказуемый результат подтверждался.

Когда же пришел Алексей Валерьевич и точно также поинтересовался, что это за портрет, я ему, конечно, сказал правду, но и он мне в ответ сказал правду – последовала объективная дружеская критика:

– Вот это здорово. Это блистательно! Вот это плохо…

«Единственный, – тогда подумал я, – совершенно непредвзятый человек».

Опасная тенденция

Владыка Тихон (Шевкунов) часто повторяет, что истинному Своему служителю Господь обязательно пошлет голгофу. Незадолго до кончины Алексея Валерьевича в храме Большое Вознесение у Никитских ворот обновили роспись, над которой он трудился 30 лет.

В келлии у матушки Фроси в Дивеево. Крайний слева – будущий митрополит Тихон (Шевкунов), рядом Алексей Валерьевич

В келлии у матушки Фроси в Дивеево. Крайний слева – будущий митрополит Тихон (Шевкунов), рядом Алексей Валерьевич

Сам он в свое время максимально бережно отнесся к наследию итальянца Доменико Скотти, изначально расписывавшего храм, – тщательно изучил все его работы, попытался воссоздать именно его стиль, хотя тот писал вовсе не в академической манере: все фрески были несколько обесцвечены, что, впрочем, изумительно смотрелось в том большом пространственном объеме храма. К тому же именно таким этот храм видел великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, который венчался здесь с Натальей Николаевной Гончаровой. Эта линия преемственности для Алексея Валерьевича, укорененного в русской культуре, тоже, безусловно, была важна…

Алексей Валерьевич тщательно собирал всю эту величественную панораму по фрагментам. Причем ни рисунков, ни фотографий не сохранилось. Порою он неделями сидел у пустой стены, вглядывался, точно сквозь время – вплоть до библейских веков, – пытался додумать, как все эти разрозненные черточки здесь соединить. Он заново рождал многие композиционные ходы, выписывал лики, корпел над колористическим решением. Это во многом авторская работа, хотя опять же, по его кротости, тонко замаскированная под нарочитую реставрацию.

Роспись храма Большое Вознесение у Никитских ворот

Роспись храма Большое Вознесение у Никитских ворот

То учиненное вмешательство уже в его труд, которому отдана вся жизнь да колоссальное напряжение сил души, – оказалось чрезвычайно больно. Любой художник это понимает. Распятие...

В храме Большое Вознесение, кстати, оказалось то самое старинное Распятие, у которого некогда подростка Лешу крестил в храме Преображения Господня в Богородском дед-иконописец. Дело происходило в войну, было тогда крещаемому 9 лет, так что он этот образ запомнил. Потом, спустя более полувека, воспринял всё это как знамение...

Его смирение казалось мне сродни монашескому

Я уже говорил, что его смирение казалось мне сродни монашескому. При упоминании этого случая Крещения при Распятии, которое потом ознаменует его собственный голгофский опыт, мне всегда на мысль приходило слово «крестокрещенский» из известного видения: «Младенец-монах крещается Крестом, иначе не может быть монахом…». В труде настоящего иконописца, наверно, так и бывает.

Однако непонятно – если мы с уважением готовы относиться к авторам предыдущих эпох, то почему труды своих достойных современников не щадим? Это опасная тенденция, которая в последнее время сметает значимое и подлинное в угоду непонятно чему. Но тогда это какое-то начало распада, когда уже ни во что ставится творческий труд. Часто глубинное разложение сигнализирует о себе такими элементарными, казалось бы, вещами, как коррозия в обществе художественного вкуса…

Понятная любому творческому человеку апологетика

Сам Алексей Валерьевич был максимально бережлив к тому, что в культуре уже состоялось. А многим он и сам помог состояться: на моих глазах стольких выпестовал художников-монументалистов, иконописцев – и в организации общего пространства храма, если это была настенная роспись, натаскивал; и в решении иконостаса подсказывал. Стоило к нему кому-то обратиться – а это было постоянно, – он совершенно забывал себя и целиком отдавался наставлению молодежи.

Он был принципиальным противником гетто «патриотического гламура»

Он удивительным образом мог двигать и церковное искусство, и о светских коллегах не забывать. Для него искусство – это всегда было искусство. Творчество – не больше не меньше как мера богоподобия человека. Нечто, что выше любых шаблонов, какими бы экстраправедными они ни считались. Он был принципиальным противником того намеренного гетто «патриотического гламура», в которое загоняют себя будто бы православные и якобы художники. Как, впрочем, не признавал и той чернухи, в которую скатывается так только называемый «авангард».

Это человек свободы, незашоренный. Кого-то эти его размах и воля задевали. Некоторые горе-православные даже пеняли ему за то, что он-де слишком выбивается… Бытует, к сожалению, подозрительное отношение со стороны даже церковных, впрочем, администраторов к тем, кто выходит за линейку некой усредненной нормы. Приведу на сей счет потрясающую фразу одного из наших современников: «Мы заменили подвиг веры благочестием». Это не про Алексея Валерьевича. Он – пример человека, для кого подмены ни в жизни, ни в истории, ни в искусстве неприемлемы.

У него было какое-то чутье и тяга к искоренению стереотипов. Он мог выбивать из-под тебя какие-то удобные тебе подпорки, на которые ты так комфортно облокачивался и впадал в некую дрему, уже не двигаясь никуда вперед. Нет, в нем была динамика постижения, преображения. Отрицание всякой фальши, штампа, всего мертвящего. Потому что ни Бога, ни правды во всем этом нет. И это была его апологетика. Понятная любому творческому человеку, спонтанному и радостному в своем бытии.

Искусство будущего века

Алексей Валерьевич с Искрой (в Крещении Александрой) Андреевной Бочковой у отца Тихона (Шевкунова) Я всё пытался осмыслить, почему же получилось так, что Алексей Валерьевич помог огромному количеству художников-монументалистов, а его собственный всежизненный труд не сохранился. Быть может, в этом тоже таится некий Промысл… Известно же, например, что утрачены мощи святого Саввы Сербского, их сожгли турки. Кто-то из святых это объяснил так: святитель был настолько скромен, что исчезновение его мощей – это тоже своего рода акт скромности с его стороны.

Алексей Валерьевич с Искрой (в Крещении Александрой) Андреевной Бочковой у отца Тихона (Шевкунова) Я всё пытался осмыслить, почему же получилось так, что Алексей Валерьевич помог огромному количеству художников-монументалистов, а его собственный всежизненный труд не сохранился. Быть может, в этом тоже таится некий Промысл… Известно же, например, что утрачены мощи святого Саввы Сербского, их сожгли турки. Кто-то из святых это объяснил так: святитель был настолько скромен, что исчезновение его мощей – это тоже своего рода акт скромности с его стороны.

Для художника, у которого вся жизнь заключается в проявлении мира невидимого в этот мир, такое повторное вычеркивание из здешней реальности – это, казалось бы, катастрофа. Сам же Алексей Валерьевич выводил некогда теорию христианского искусства из фантазиса (от слова «файно» – являться), в противоположность языческому античному мимезису (от слова мимика, мимикрировать – подражать натуре), чем грешит, кстати, и якобы «православный» гламур. А фантазис – это нечто, вовсе не родственное фантазии, этот термин означает, говорил Алексей Валерьевич, представление, образ, – «умозрение в красках», как писал о сути иконописи князь Е.Н.Трубецкой.

…И вот этот мир точно снова выталкивает из себя икону. Апофеозом этого процесса некогда и была воспетая авангардистами революция: Страшный суд без Христа, рай [со-бес…], как шутили, на земле, где цель из потусторонней сменяется плакатно намалеванным и распропагандированным в рамках этого мира миражом…

Алексей Валерьевич – больше, чем художник. Это православный историософ. И ощущение истории у него в корне русское – эсхатологическое

Но: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36), – говорит Господь. Возможно, в нашей истории, в личной драме иконописца – урок, повторение пройденного, напоминание…

Алексей Валерьевич – больше, чем художник. Это православный историософ. И ощущение истории у него в корне русское – эсхатологическое…

В конце концов земля и всё, что на ней, сгорит (ср. 2 Пет. 3, 10)… Остается нечто другое – некое внутреннее направление, бессмертные, если люди сами себя не загубят, души, их способность устремляться к Богу.

Алексей Валерьевич и канон-то ценил лишь постольку, поскольку он приоткрывает тайну духовного мира, а если этого в личном опыте конкретного иконописца не происходит, считал, напрасна трата при повторе даже гениальных образцов какого-нибудь XIV–XV века красок и времени... Благодатная икона, отмечал, – это сотворчество Бога и человека. А значит, такое творчество вечно…

Главная же икона – человек. У них с мать-Александрой было такое удивительное внимательно-бережное отношение к каждому даже встречному-поперечному. Скольких они перекрестили! – воскресили для вечной жизни.

Вечная вам память.