На город пал туман, а потом ударил легкий морозец. За пару часов все вокруг покрылось мелким искрящимся инеем: вот – словно вылепленный из снега Исакий со своими белыми ангелами и колонами; вот – совершенно белый император Петр, вздыбивший белоснежного коня на каменном сугробе. По белому Невскому гуляет чудо-ветерок, подгоняет поздних прохожих, завивая на перекрестках белые вихри.

|

Говорят, он холодный. Говорят, он болотный. Говорят, он чужой.

Но вы не верьте – это самый русский и теплый город на планете.

Здесь можно часами бродить по прямым линиям Васильевского острова под мелким моросящим дождем, а потом спуститься в подвальчик где-нибудь на Петроградской стороне и выпить чашечку горячего кофе. Какой-нибудь пьяница с красными от слез или коньяка глазами расскажет тебе душевную историю из собственной жизни или прочтет свои стихи, а потом, не попрощавшись, уйдет. Завтра ты увидишь его фото в газете и узнаешь, что это был известный поэт, что он умер вчера, после того, как раскрыл тебе душу…

В этом городе не нужно было делать предварительных звонков; можно было просто позвонить в дверь часа в два или три ночи. Тебе обязательно откроют, нальют чаю или что-нибудь покрепче, выслушают, согреют дружеской беседой, даже если ты с хозяином едва знаком.

А потом можно снова уйти в белую молочную ночь...

|

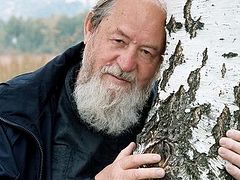

Иногда я не появлялся на «Ленфильме» неделями.

Я не то, чтобы разочаровался в кино, я люблю его делать до сих пор, если выпадает случай, но тогда меня неудержимо тянуло в другую сторону.

Тот дух или та светлая сила, которая исходила от старца Тихона, легкой стрелой уязвила мое сердце.

Я понял, что рядом с нами существует другой, как бы параллельный мир. По тем же улицам, где суетливо снуют обычные прохожие, расталкивая друг друга локтями, чтобы занять место повыгоднее, потеплее, поудобнее, ходят иные люди.

Они довольствуются тем малым, что дает им жизнь, и не рвутся в начальники, не делают любыми путями карьеру; не потирают довольно руки, когда слышат приятный шорох заветных купюр; они не способны на подлость и измену, им чужды ропот и сварливость, зависть и человекоугодничество.

Они идут по жизни осторожно и благоговейно, словно боятся угасить светильник, который теплится внутри, или растерять сокровище, скрытое в глубине сердца.

Их очень мало – этих людей: за свою жизнь я встретил таких едва больше десяти. Но они есть!

Они являются хранителями древних знаний и первоначальной святости, которые были даны человечеству в его колыбели, и которые, к сожалению, были им бездарно потеряны.

Окружающие считают их ненормальными, слабыми и убогими; превозносятся над ними, пытаются унизить, сломать.

Но как можно унизить звезду, которая светит на небосклоне?..

Мне очень хотелось узнать тех, иных людей; и не только понять, но и самому попробовать приобщиться к их жизни, к их тайне.

Тогда, три десятка лет назад, мне все-таки хватило решимости сделать шаг и бросить все. Слишком громким был голос, зовущий в иную жизнь, слишком сильно было желание изменить все.

И я без сожаления оставил кино и город, который успел полюбить, уехал на самый глухой и бедный приход Тверской епархии, который находился как раз посередине между двумя столицами, чтобы в очередной раз начать свою жизнь с чистого листа…

Я сидел на жестком сидении общего вагона и под звуки пьяной ночной разборки в соседнем купе ворошил в памяти события последних двух лет.

Мой питерский период не был отмечен яркими вспышками или какими-то катастрофами. Жизнь текла размеренно и спокойно, как неторопливые воды Невы. Разорванное внутреннее полотно потихоньку срасталось, мрак отступал. По возможности я каждый день заходил в храм. Сначала выбирал время, когда службы не было.

Под величественными сводами собора царили покой и тишина, в полумраке мерцали лампады, свечи горели перед иконами. В эти минуты в сердце вливалось нечто приятное и теплое. Так бывает, когда видишь красивейший пейзаж, или улыбку новорожденного младенца, или гениальное творение рук человеческих, только еще тоньше и при этом – сильнее.

Есть же такое выражение – дух захватывает. Дух захватывает, когда стоишь на краю пропасти, или перед стеной до самых небес, или когда открывается необозримая ширь, или когда посещает тебя вдохновение. Здесь не было ничего подобного, просто старые закопченные стены с редкими иконами, а дух захватывало до слез и не хотелось уходить никуда.

Потом я стал оставаться на богослужение.

Правда, вначале мне не нравились многие священники. Например, вот этот неповоротливый старик с землисто-серым лицом, все время угрюмый и раздражительный; или тот – огромный, толстый, с неприятно набухшими веками, как будто сошел с обличительных антицерковных полотен Перова.

Позже-то я узнал, что первый 18 лет отсидел в сталинских лагерях, там отморозил и потерял обе ноги. А второй был неизлечимо болен водянкой; его несколько раз увозили со службы на машине «скорой помощи», но он до самого конца стоял перед престолом Божиим и возился с нами, зачумленными грехами и неверием.

Он стал моим первым духовником и умер, прожив 53 года.

Тогда я понял, что нельзя верить своим глазам. Наш ум совершенно ослеплен, и душа исковеркана. Нас от рождения накачивали знаниями суетными и ложными, убеждали, что белое – это черное, а сладкое – горькое. Нас заперли в тесной и душной темнице материалистического мировоззрения, внушили страх и неприязнь ко всему, что не вписывается в рамки обыденности и приземленности. Нам говорили: человек – это всего лишь прожорливая гусеница, которой никогда не познать свободного полета; что любви нет, есть только инстинкт размножения; что жизнь – не чудо, а всего лишь совокупность химических и биологических процессов, и смерть – прекращение их.

Но внутренний наш человек всем своим существом противится таким определениям. Душа по природе своей бесконечна и бесплотна; она не может питаться только пищей вещественной, временной; ей подавай зерна нетленные, вечные. И если доступ к бездне благодати Божией закрыт, то душа окунается в бездну тьмы, злобы, греха, и жизнь становится сущим адом. И для самого человека, и для окружающих его людей.

Тогда не остается на земле совести, красоты, любви…

Я много видел на своем веку древних книг: это были и новгородские рукописи с настоящими, живыми миниатюрами; и арамейские пергаменты, хранящиеся в музее Дамаска, и армянские фолианты, которым более тысячи лет.

Всякий раз внутри меня рождался благоговейный трепет. Я живо слышал скрип пера переписчика, шелест страниц и потрескивание огонька свечи в тишине кельи; видел согбенную фигуру старца, который всю свою жизнь посвятил святому делу – донести до потомков капли божественной премудрости.

|

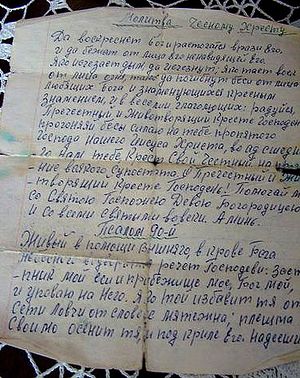

В то время, когда всякая духовная литература была в запрете, обычные питерские бабушки в своих коммунальных клетушках переписывали по ночам многотомные собрания их сочинений, а потом передавали затертые от многочтения тетрадки тем, кто жаждал слова живого.

Теперь эти книги, изданные на отличной бумаге, в обложках с золотым теснением, с обильными комментариями и ссылками, можно купить где угодно; но читают ли их так, как читали мы в начале восьмидесятых, стараясь запомнить каждое слово и вникнуть в их пламенеющую таинственную суть?

Мы стали сыты и не любопытны.

А сытость, мне кажется, больше всего губит человека. Не та сытость, которая наступает после вкусного обеда (хотя и она – тоже), а то состояние души, когда человек считает, что все познал и все понял; когда он, как ему видится, знает ответ на каждый вопрос, который задает ему жизнь. Ему нет нужды заниматься мучительным поиском, нет надобности гореть в огне сомнений. И только когда случается на его пути катастрофа, тогда в глазах появляется недоумение и вопрос: за что, почему? Ведь я же все знал, правильно жил и верно все делал...

Тогда внутри человека просыпается жизнь.

Я ни в коем случае не желаю никому в жизни потрясений, но уверен, что без них на земле невозможно быть; тем более художнику, у которого душа без кожи, который каждую секунду чувствует свое несовершенство и безобразие мира, и страдает оттого, что он не в силах что-то изменить.

Художник не может быть сытым, и христианин не бывает самодовольным. Иначе это по-другому называется…

У меня было много учителей – мудрых, талантливых, речистых. Но я всегда с благодарностью вспоминаю тех питерских бабушек-переписчиц. Они не только давали мне свои пожелтевшие тетрадки, но всей своей жизнью учили, что главное – не знать, что написано в мудрых книгах, а проходить на своем опыте то, что ты в них узнал…

А еще они успели передать нам чистый и целомудренный дух православной веры, очищенный огнем гонений от всяких посторонних примесей. В них вовсе не было страха, раболепства, ропота на тяжелую участь или не на ту судьбу. В разговорах они никогда не опускались до осуждения духовенства или кого-либо, но при этом трезво оценивали современную им жизнь. «Бог всем Судия!» – это было их единственное строгое суждение обо всех.

Они показали на примере своей жизни, что духовная жизнь – это не просто свод каких-то правил, пусть самых благочестивых, а живое общение с Небом. Иначе в нас поселяется другой дух, который разрушает и губит не только самого человека, но и все, что вокруг…

Спаси Вас Господи, Владимир! Вы мне открыли глаза. У меня есть две такие рукописные тетрадки от одной старушки. В них в основном кафизмы и акафисты. Почерк более угловатый, чем на этой фотографии, буквы почти печатные. Я хотел было избавиться от них по причине ошибок в некоторых словах. Конечно, просто выбросить совсем не допустимо; думал сжечь. А теперь понял, какое это духовное сокровище: его надо не просто хранить, а, подправив бледным карандашиком, читать и читать. Какие они, должно быть, намоленные!