Сергей Фудель, русский духовный писатель, родился в 1900 году в семье священника. «Странное это было время, – пишет Сергей Иосифович, – когда среди общего бездумного благодушия высших классов отдельные люди страдали страданием умирающей эры». Его «Воспоминания» начинаются с дореволюционной Оптиной пустыни, переплетаясь с очень трогательными зарисовками старой Москвы. «У Николы Явленного, посередине Арбата, был такой красивый, низкий по звуку большой колокол, что, когда этот звук плыл к небесам, прохожие невольно замедляли свои шаги, точно желая идти в такт с этим движением к вечности». Такое светлое начало словно дает возможность читателю так же замедлить шаг и набраться сил перед дорогой по страницам мученической русской истории XX века.

Сергей Фудель знакомит нас с последними старцами Оптиной и Зосимовской пустыней – отцами Анатолием, Нектарием и Алексием; с видными представителями «умирающей эры» – друзьями своего отца: философом-византистом Константином Леонтьевым, отцом Павлом Флоренским, идеологом монархии (и бывшим, то есть покаявшимся, идеологом «Народной воли», организовавшей убийство царя Александра II) Львом Тихомировым; затем ведет нас в ссылку в Зырянский край (совр. Коми) вместе с ныне прославленными священномучениками. С чем-то в этих воспоминаниях можно не согласиться – все-таки по прошествии многих десятилетий и при появлении возможности ознакомиться со многими документами некоторые события и люди предстают в ином свете. Но и у самого автора они остаются в стороне от главного. А нам, христианам XXI века, не хватает именно этого главного, не хватает церковного опыта, которым С. Фудель делится так щедро и так искренне, не хватает опыта общения со святыми – сегодня мы даже не представляем, что это: святость для нас, как верно замечает писатель, лишь титулы, то есть надписи на иконах. Тем ценнее его воспоминания о людях Божиих – его удивительно живые воспоминания, преодолевшие пространство, время, а главное – сумевшие пробиться к нашим сердцам.

Пример святой жизни и истинно христианской любви, знакомство с «живыми иконами» необходимы для укрепления в вере. Нередко приходится слышать о недоверии людей Церкви. Это происходит от незнания и непонимания того, что есть Церковь. Да, в церковной ограде можно увидеть все то, что встречается в миру: равнодушие, ложь, тщеславие, лицемерие и даже неверие. Многие этим искушаются. Им может померещиться, что «на Тайной вечере Церкви сидит не один Иуда среди одиннадцати святых и любящих учеников, а двенадцать неверующих и нелюбящих Иуд», – эта мысль также принадлежит С. Фуделю. В нескольких своих произведениях он пишет о призраке, «двойнике» Церкви, который «совершает в истории страшное дело провокации: создает у людей впечатление, что иной Церкви, кроме него, не существует, что нет на земле больше Христовой правды». Эта попытка подмены, «тьма внутренняя» была всегда (писатель неслучайно вспомнил про Иуду) как «следствие отрыва веры от любви, вероучения от жизни, создания какой-то призрачной, словесной или “символической” веры, не идущей путем подвига любви, путем исполнения заповедей».

Когда звук колокола плыл к небесам, прохожие невольно замедляли шаги, точно желая идти в такт с этим движением к вечности

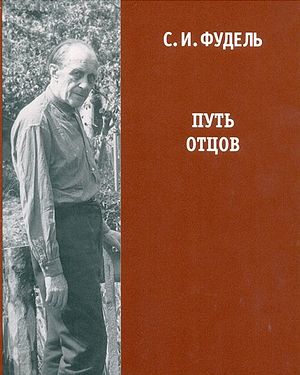

И чем дальше, тем страшнее будет наступление темных сил и на Церковь Христову, и на душу человеческую. Надо быть к этому готовым и постоянно вести борьбу со злом внутри себя, а тем самым – и внутри Церкви. В этом поможет замечательная книга С. Фуделя «Путь отцов», где он, по его собственным словам, пытается «дать современному христианину, живущему “в миру”, сборник для чтения по монашеской аскетике, вне которой непонятно то первохристианство, к которому, очевидно, постепенно будет возвращаться ход церковной истории».

Эта мысль – о возвращении к первохристианству – прослеживается почти во всех произведениях писателя. Ему самому довелось пережить времена, подобные первохристианским. Юность С. Фуделя пришлась на годы Октябрьской революции и гражданской войны, о которых он пишет так: «Сейчас тем, кто не пережил этих лет – 1918, 1919, 1920-го, невозможно представить себе нашу тогдашнюю жизнь. Это была жизнь скудости во всем и какой-то великой темноты, среди которой, освещенный своими огнями, плавал свободный корабль Церкви. В России продолжалось старчество, то есть духовное руководство Оптиной пустыни и других монастырей. В Москве не только у отца Алексия Мечёва, но и во многих других храмах началась духовная весна, мы ее видели и ею дышали».

И среди этой великой темноты, освещенный своими огнями, плавал свободный корабль Церкви

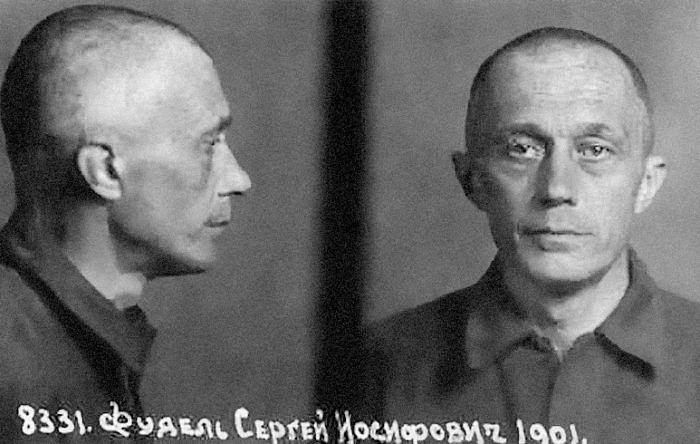

А в 1922 году студент философского отделения Московского университета Сергей Фудель был арестован за сопротивление обновленческому расколу (возникшему при содействии новых хозяев страны) и заключен в Бутырской тюрьме. В той самой Бутырке, где некогда служил «тюремным батюшкой» его отец – Иосиф Фудель, поменявший карьеру юриста на священство с благословения Оптинского старца Амвросия. С 1892 года в течение 15 лет, не жалея сил, отец Иосиф окормлял насельников этого «Мертвого дома» – «духовно больных людей и наиболее восприимчивых к духовному свету», как отзывался о них он сам в своем письме к С. Рачинскому. С переменой власти в России качественно изменился и состав заключенных. Для начала в марте 1917 года в связи с амнистией, объявленной правительством Керенского, все они – и политические, и уголовные – были выпущены на свободу. Но прошло совсем немного времени, как тюрьмы стали заполняться другими «преступниками». Читаем у С. Фуделя: «В камере было при мне временами до 5 архиереев и по нескольку священников».

В камере было при мне временами до пяти архиереев и по нескольку священников

Но далеко не со всеми так «церемонились». Согласно статистике гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке, составленной Православным Свято-Тихоновским православным университетом (подготовившим и трехтомное издание произведений С.И. Фуделя), только в 1918–1919 годах, в первую волну гонений на Церковь, было расстреляно 15 000 человек. В 1937–1938 годах, когда прокатилась четвертая волна гонений, эта цифра во много раз возросла: около 200 000 репрессий и 100 000 казней. Именно тогда были расстреляны бывшие сокамерники С. Фуделя и его спутники по первой, Зырянской, ссылке: митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), архиепископ Астраханский Фаддей (Успенский), архиепископ Владимирский и Суздальский Николай (Добронравов) – все они причислены к лику святых. Уцелевшему же епископу Афанасию (Сахарову) из 33 лет епископства только три довелось руководить своей епархией, остальное время он провел в тюрьмах, лагерях, а в перерыве между лагерями – в ссылках, как он сам говорил: «для некоторого отдыха».

Самого Сергея Иосифовича арестовывали и ссылали трижды. В Зырянском крае он пробыл до 1925 года, затем, в 1932-м, попал в лагеря в Вологодской области, а после Великой Отечественной войны, которую С. Фудель прошел рядовым, воевав и под Сталинградом, его сослали в Красноярский край до 1951 года. За что? За верность Христу. Вероятно, за эту же верность он не был реабилитирован в хрущевскую «оттепель». И поэтому не мог вернуться ни в родную Москву, ни в Загорск (так назывался в советское время Сергиев Посад), где он проживал до войны. По тогдашним законам отбывшие наказание преступники не могли селиться в столице на расстоянии менее 100 километров от нее.

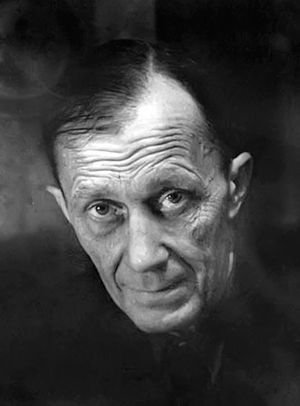

В 1962 году Сергей Иосифович и Вера Максимовна Фудель с благословения своего давнего друга владыки Афанасия (Сахарова) поселились в городе Покрове Владимирской области. Здесь Сергей Иосифович написал большинство своих трудов: «Записки о Литургии и Церкви» (1972–1976), «Свет Церкви», «Соборность Церкви и экуменизм», «Священное Предание», «О церковном пении», «Наследство Достоевского», «Славянофильство и Церковь», «Начало познания Церкви» (об отце Павле Флоренском) и др. Вряд ли он не знал, что при жизни не увидит их изданными. Работу над книгами, судя по всему, Сергей Иосифович воспринимал как свой христианский долг. Рассчитывать на получение за них каких-то денег в советское время было просто смешно. А между тем в деньгах семья Фуделей нуждалась. Нетрудно себе представить, какая ничтожная пенсия была у человека, заработавшего трудовой стаж в лагерях и ссылках. Сергей Иосифович знал семь иностранных языков (английский – блестяще), Вера Максимовна – пять, иногда они подрабатывали переводами для Патриархии. И пели на клиросе в местном храме. Старость, бедность, болезни, постепенно наступавшая слепота, оторванность от детей и близких, проблемы провинциального быта – таковы последние годы жизни Сергея Фуделя. Умер он после тяжелой болезни в марте 1977 года.

Судьба Сергея Иосифовича Фуделя не такая уж редкость для России XX века. Вспомним приведенные выше ужасающие данные. Даже сами враги Христовы не ожидали от ослабленного оскудением веры и любви народа такого огромного числа исповедников – людей, готовых за веру идти на муки и смерть. Именно поэтому богоборцы вместе с силовыми методами борьбы – физическим истреблением пастырей и православного люда, разрушением монастырей и храмов – проводили большую работу по нравственному растлению духовенства и либеральному перерождению Церкви. С. Фудель пишет, что «это есть попытка зла внутренним омертвением тканей церковного тела доказать призрачность его бытия, то есть практически, не на соборах, а на деле доказать ложность догмата о Церкви». И тут же уверяет нас, часто забывающих обетование: «…и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16: 18): «Ни темнота истории, ни всё увеличивающаяся темнота церковной действительности не погасят света святой Церкви».

Этой верой в непобедимость Церкви, в реальность, а не аллегоричность ее святости, живущей в реальных людях, наполнены все произведения Сергея Фуделя. Наверное, это и делает их такими светлыми, трогательными до слез и такими убедительными.

Высказанный в статье и поддержанный в Вашем комментарии тезис о стратегии большевиков по "либеральному перерождению" Церкви очень интересный, и требует подробного обсуждения. Кратко укажу, в частности, на спровоцированные ГПУ "расколы справа", например, вокруг еп. Григория (Яцковского). Это не обновленцы и не либералы, наоборот, консерваторы. С другой стороны, например, Поместный Собор 1917-1918 гг. определил избирать епископа общим голосованием архиереев округа, _клира и мирян_ епархии. Это "либерально", но можно ли сказать, что Определение Священного Собора Русской Православной Церкви - действие "врагов Христовых"?

Сердечно благодарю Вас за Ваши ответы! Очень им рад!

Вы, может быть, слишком поспешно упрекаете меня в невнимательности. Заключительные слова автора статьи особенно важны, потому что именно они задают направление, в котором понимаются предыдущие цитаты. Мне кажется, что оно сужает мысль С.И.Фуделя, который мог, например, сочувственно привести следующую цитату Ю.Ф.Самарина: "Факт церковной казенщины, иначе — подчинения веры внешним для нее целям узкого, официального консерватизма... убивает всякое уважение к вере... Вера не палка, и в руках того, кто держит ее как палку, чтобы защищать себя и пугать других, она разбивается в щепы" (Т.3,232).

Нужно уточнить: хотя отец Владимир Воробьев написал предисловие к первому тому, трехтомное издание произведений С.И. Фуделя подготовил все-таки не Свято-Тихоновский университет. Вышел он в издательстве "Русский путь" при поддержке фонда Александр Солженицына.

Однако для С.И. Фуделя действие "темного двойника Церкви" заключается не в "либеральном перерождении Церкви" (как можно подумать при чтении статьи), а в "лакировке" пустоты или неправды благолепием и благозвучием: "Величайшее духовное неблагополучие Церкви тщательно замазывали каким-то особым елеем словесной веры: «На Шипке древнего православия все спокойно»" (T.1,c.57).

ЛЮДИ, как Сергей Фудель, не прочитают книг написанных и адресованных нам,- дабы мы помнили и знали, через чего пришлось пройти людям,захотевшим жить без БОГА....,как печально и как страшно, и наверное страшнее не помнить,и не знать историю.

Прот. Николай Балашов.