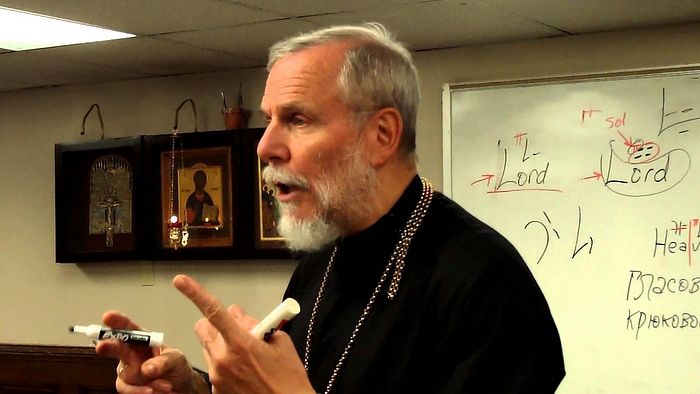

Интервью с протоиереем Пименом Саймоном, более тридцати лет служащим настоятелем старообрядческой общины в Ири, штат Пенсильвания. Отец Пимен ставит под вопрос стереотипный образ старовера как человека ограниченного. Его выступление на 4-м Всезарубежном Соборе в Сан-Франциско со всей силой явил честный и реалистичный подход о. Пимена к церковным вопросам. У о. Пимена юридическое образование, а последние 20 лет он преподает русоведение в колледже Мерсизерст в городе Ири.

Ваши предки в нескольких поколениях были староверами. Что заставило вас пересмотреть веру отцов и стать «старообрядцем»?

Меня воспитывали как ревностного старовера. Хотя мои родители, браться и сестры родились в Америке, моё воспитание в старом обряде Русской Церкви было очень строгим. К моему счастью (как я полагаю), я посещал трехгодичную летнюю семинарию, и наш учитель дал мне и паре других более высокое церковное образование, чем многие староверы-беспоповцы. Мы изучали такие предметы как мировые религии, библия, история Русской Православной Церкви и т.д. Учась у него, я узнал, что наша позиция как староверов-беспоповцев на самом деле не нормальна, но эта аномалия порождена не нами и, вероятно, неустранима. Таким образом, она оказывается чем-то таким, что Бог должен понять. Всё так, у нас нет иерархии, мы не можем причащаться, но Бог должен понять это наше затруднительное положение. И, может быть, это даже к лучшему – что мы не можем причащаться, потому что уже более недостойны этих святых таинств. Я полагаю, что такое рационалистическое обоснование появилось в результате распространения в России этого порожденного в средние века понятия о недостойности. Мне представляется очевидным, что именно от этого пошла также и российская практика редкого причащения.

Повзрослев и став юристом, я не оставлял своей деятельности в Церкви. В нашей церкви случился кризис, и мы были вынуждены просить нашего наставника уйти в отставку. Этот человек еще задолго до того, как стать наставником общины, был наставником для людей, он был моим давнишним учителем. Он оставил должность и переехал в Миллвилл, штат Нью-Джерси, где тоже была община староверов-беспоповцев. Но, как я уже говорил, в то время у нас был наставник с личностными проблемами, и приход в буквальном смысле слова погибал. Три поколения наших прихожан жили в Америке, и к тому времени большинство из них очень мало разбирались в вере и в истории Русской Церкви – и в том, что это всё значит для нас. Всё меньше и меньше прихожан участвовали в службах и деятельности прихода, и, наконец, настало время, когда мы с женой сочли своим долгом, чтобы я, ради спасения прихода, оставил юридическую практику и стал наставником. Ставши полноправным наставником, я впервые получил возможность всерьёз приняться за чтение церковных книг. Когда ты головщик, каковым я и был в нашей церкви – как бы «запевала», который начинает петь первым, – то ты заглядываешь в минею праздничную или в октоих, да и то лишь на великое повечерие, чтобы спеть стихиру «Господи, воззвах», ну и так далее. Но теперь, уже как наставник, я стал смотреть в книги и обращать внимание на напечатанные красным указания в начале. Я впервые прочел о царских вратах, о том, как священник облачается, как он окуривает алтарь ладаном, о благословении хлебов – и меня осенило – ого, сколь многого мы лишены в наших службах без священников! У меня как старовера всегда было ощущения, будто мы сохраняем всё, что только есть в Русской Православной Церкви, а эти никониане всё поменяли. То есть, коли у нас нет царских врат и нет благословения хлебов, то это оттого, что всё это – нововведения никониан. Я впервые осознал, что есть нечто такое,чего мы на самом деле не делаем, а никониане по-прежнему делают.

Далее, как раз в то время, когда я совершал свое превращение из юриста в наставника, в Ири, по счастью, жила одна женщина, принадлежавшая к здешней РПЦЗ. Она жила этажом выше над одним из наших прихожан, и вот она начала мне рассказывать о множестве новых книг о православии, выходивших на английском языке. В детстве я не владел русским языком свободно. Да и никто в моем поколении не владел. Я лучше понимал церковнославянский, чем современный русский, но и тот далеко не в полной мере. Мне было трудно читать многое из отцов Церкви ещё и потому, что у нас не было доступа к их писаниям, а если и был, то лишь к отдельным их частям, и все на церковнославянском. А эта женщина говорила, что мы можем достать многие из этих книг в Свято-Тихоновской семинарии, и мы с женой, когда я уже оставил юридическую практику, но ещё не был благословлен в наставника, туда поехали. Я накупил множество книг отцов Церкви и впервые в жизни начал читать, в частности, св. Поликарпа и других ранних отцов, говоривших: «Где есть епископ, есть церковь, где нет епископа, там нет церкви». Тогда меня и осенила эта мысль: «Бог ты мой! Может быть, наша позиция на самом деле неприемлема?» И всё же – шел 1976 год, когда я стал наставником, – всё же я ни в коем случае не задумывал совершать нечто вроде революции в приходе, восстанавливая священство. Но зерно запало в душу – как нам стать «поповцами» и что для этого сделать? Вскоре я узнал об отмене Русской церковью анафем в 1971 году, а в 1974-м – об отмене анафем старообрядчеству Зарубежной Церковью. Но другие наставники, беспоповцы поморских приходов здесь в Америке, близ Питсбурга, в Детройте и Нью-Джерси заняли такую позицию: «Что ж, это прелестно. Никониане, наконец, осознали свою неправоту. Скажем им спасибо, но бодренько продолжим идти своим путем, пока не сумеем объединить всех староверов и созвать какую-нибудь всемирную конференцию староверов». Это было мечтой, фантазией. Когда спустя годы я понял, что этому не суждено осуществиться, я задумался про себя: «Что же, пожалуй нам надо что-то делать самим. Мы не можем ждать, чтобы что-нибудь сделали все остальные».

Другой, на мой взгляд, важный момент – это когда мы стали переводить службы на английский. Лично у меня не было намерений переводить службы на английский. Я знал все молитвы и важные места служб по-церковнославянски. Большинство наизусть. Мне не было нужды читать их по-английски. Но я понял, что многие в семьях наших прихожан не понимают церковнославянского ни на слух, ни при чтении. Мне говорили: «Я понимаю, что должен бы, но не могу. Я не пойду на долгую службу, когда я в ней ничего не понимаю». И мы начали приходить к пониманию, что надо начинать переводить службы, хотя бы частично, на английский. Я при моих ограниченных способностях всё равно начал переводить сам и находить других, с гораздо большим знанием церковнославянского, и мы переводили по большей части то, что ещё не переведено на английский. Я начал читать писания и проповеди Отцов, что, естественно, вело к мысли о необходимости евхаристии: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во мне, и Я в нем» и так далее.

Так что это был процесс. Мне трудно назвать день и час, когда для нас оказалась очевидной необходимость восстановления священства в нашем приходе – несмотря на негодование, которое это могло вызвать среди прихожан. В 1979 году я отправился в путь с отцом Теодором Юревичем, настоятелем прихода Рождества Богородицы (РПЦЗ) в Ири. Мы с ним очень подружились, когда я стал наставником. В августе 1979 г. мы провели пять или шесть дней в Джорданвилле, с почти единственной целью понять, насколько серьезны были начальствующие церкви нового обряда в отношении старообрядцев. Действительно ли они примут нас обратно в свою церковь? Что они чувствовали? У меня же, когда я вернулся из этой поездки, было два чувства. Во-первых, во время этого нашего визита, когда меня разбудили в 4:30 утра на полуношницу и литургию, я со всей очевидностью осознал, что в «никонианской» церкви по-прежнему присутствует благочестие. На меня также произвела впечатление строгость поста и простота пищи, которую сопровождало чтение житий святых. И вот, я начал думать: «Гм, вот тебе и никониане, которые, казалось бы, уклонились так далеко, и так либеральны, и такие модернисты, а я не знаю мест, где мы, староверы, служили бы ежедневно и с такой строгостью». Севши за трапезу, я увидел, как ест владыка Лавр. Он ел, как если бы был простым монахом, разве что сидевшим во главе стола. Я вернулся домой с мыслями, что эти люди гораздо в большей мере православные, чем меня приучили думать. И ещё я покидал Джорданвилль с чувством, что там есть такие, кто нам реально сочувствует, и мы им нравимся, а другим не нравимся не только мы, а вообще ничего в староверах. И я вернулся со смешанными чувствами, как бы: «Ладно. Нам надо трудиться в этом направлении, но я пока не уверен, в каком именно».

В 1979 году случился ряд знаменательных событий, сыгравших важную роль в открытии пути к дальнейшей работе. В тот год неожиданно скончались все прочие наставники всех других поморских приходов в Америке. Сложилась такая ситуация, что если начать процесс восстановления священства в нашем приходе, то уже не придется сталкиваться с возражениями этих наставников со стажем – возражениями в том смысле, что они-то знают книги, а я – что знаю я, новоиспеченный наставник в свои несчастные 32 года? Мне было бы очень трудно убедить моих прихожан, да и вообще кого угодно, что я прав, а они нет. И уж конечно, ни один из них не разделил бы моего мнения о том, что это дело правильное.

И вот я стал всё более и более углубляться в этот процесс. Не помню дня, не помню часа, но в 1982 году – а мы это время уже получали «Ортодокс лайф», – и вот я прочел в «Ортодокс лайф» о конференции Зарубежной Церкви в Ипсвиче близ Бостона. И я обратился к некоторым прихожанам и сказал: «Я знаю, что мы не состоим с ними в литургическом общении (не уверен, использовал ли я тогда этот термин), но нам нужно побольше узнать, многому научиться, нам надо больше сообщаться с другими православными». И я, разумеется, клонил к тому, что пусть мы и староверы, но мы всё же православные, и они всё же православные. Не будем пестовать идею, будто мы совершенно изолированы и не можем молиться вместе с ними и так далее. И мы решили поехать на эту конференцию 1982 года. В тот же год ко мне обратился один бизнесмен из Православной Церкви в Америке (ПЦА), часто наведывавшийся в Ири. С его подачи предстоятель ПЦА пригласил меня на конференцию духовенства ПЦА, проходившую в июне каждого года в Свято-Владимирской семинарии, и я поехал на эту конференцию. Было время апостольского поста. Заутреню назначили на 7:30, завтрак на 8:00, и я подумал: «Как можно отслужить заутреню за полчаса?». Меня потрясло, насколько была сокращена эта служба. И потом, во время апостольского поста они ели сыр и другие молочные продукты, я этого не понимал, и даже ели сыр по средам и пятницам. После этой конференции я заключил, что из-за такого поведения присоединиться к ПЦА мы не можем. Но важно отметить, что на этой конференции я очень многое узнал из лекций отцов Шмемана, Мейендорфа и Хопко, и у меня не создалось впечатления, будто это они и есть модернисты, оскверненные православные ПЦА. Нет, у меня осталось впечатление, что в ПЦА присутствует уровень, реально преданный православию, и пусть ПЦА – не то место, где мы чувствовали бы себя по-настоящему уютно, всё равно нам нужно было налаживать какие-нибудь связи и контакты с другими православными.

А потом мы поехали в Ипсвич на конференцию РПЦЗ в августе 1982 года, и она произвела совершенно другое впечатление. Мы приехали туда во второй половине дня 1 августа (по новому стилю), незадолго до начала всенощной Ильи Пророка. Ипсвич очень тесно связан со Свято-Преображенским монастырем, и его монахи прислуживали на всенощной, и она была чрезвычайно долгой. «Первую кафизму» пели и пели, стих за стихом (а со мной были двое детей, и сыну было всего 6 месяцев от роду), и мы думали: «Сколько же может длиться всенощная нового обряда?». И в этой манере собственно всенощная часть службы длилась около двух с половиной часов. И мы, поджавши хвост, ушли после всенощной. Мы, староверы, сочли, что для нашего младенца это слишком долго. Нам стало гораздо легче, когда мы узнали, что по средам и пятницам они очень строго следуют правилам православного поста. Во время конференции вечерню и литургию служили ежедневно.

Всю эту неделю я был крайне взволнован. На одной из литургий я стоял и вспоминал моих прародителей, бабушек и дедушек, которые ни разу в жизни не участвовали в евхаристии. Глядя на причащающихся, я стоял и плакал и думал о детях нашего прихода, никогда не причащавшихся и не участвовавших в полной мере в жизни таинств. И тогда я поклялся, что не позволю следующему поколению пройти мимо причащения Таинствам. И стал пытаться найти наилучший способ восстановления священства в нашей общине.

Я стал присматриваться к иерархии староверов из Белокриницы. Здесь оказалось три препятствия. Во-первых, они не признают никаких иных церквей, кроме собственной староверческой иерархии. Во-вторых, сама их иерархия была сомнительного происхождения. Она начиналась с единственного епископа, который потом хиротонисал других епископов. Наконец, она, конечно же, находилась в то время под контролем советского государства. Вторым на рассмотрении стояла Московская Патриархия, тоже бывшая под контролем советского государства. Кроме того, в Московской Патриархии, по крайней мере, в то время, существовали такие обычаи, которые я считал слишком своевольными (например, позволение крестить без полного погружения). Таким образом, единственным логическим вариантом выбора оставалась Зарубежная Церковь. И тогда я, вернувшись с этой конференции 1982 года, организовал подготовительный комитет. От каждой из патриархальных семей нашего прихода я отобрал по одному видному члену, и у меня получился комитет из 50 человек, призванный изучить этот процесс и понять, возможно ли вернуть в приход священство. Я назвал его «Комитетом по изучению вопроса о возможности восстановления священства». К тому времени уже целый ряд прихожан ополчились против меня – мол, я и так слишком сблизился с никонианами, мол, вот, вводят английский язык и так далее. Им было очень не по душе то, что я делал, и они уже склонялись в мыслях к тому, чтобы меня сместить или убедить оставить пост наставника прихода самому. Ни то, ни другое у них не вышло, и мы продолжали изыскания. Я представил членам комитета историю и путь развития Русской Церкви, а также, конечно, библейские и святоотеческие тексты, относящиеся к этому вопросу. К концу декабря 1982 г. комитет завершил свои изыскания. Мы провели голосование по вопросу, следует ли рекомендовать прихожанам восстановить священство. Голоса разделились приблизительно 42 к 7 за то, чтобы рекомендовать приходу восстановить священство посредством присоединения к Русской Церкви Заграницей. Мы представили это решение прихожанам, и 9 января (по новому стилю) провели приходское голосование. К этому времени примерно четверть прихожан от нас откололись. Они участвовали в голосовании, хотя службы посещали в другом месте. И они таки подали мне петиции с утверждением, что мне следует оставить пост, что все мои действия направлены против староверов, что я изменник староверов и так далее. Это было очень трудное время. Я признался жене, что реально опасаюсь, что один из них меня убьёт. Я ничего не нагнетаю – я реально так считал. Я её просил, чтобы она, если это случится, постаралась их простить, сознавая, что они не понимают, что всё это значит. Мне не раз угрожали. Один из них плюнул в мою жену. Один прихожанин оказался со мной в больничном лифте, наполненном людьми, не имеющими отношения к Православию, и начал кричать на меня, что я проклят и обречен аду и так далее. В общем, вот так непросто было принято решение восстановить священство.

В конце января 1982 г. мы встретились с епископом Григорием (Граббе) и старались договориться о нашем пути вхождения в Зарубежную Церковь. Я бы хотел отметить вот что: на конференции в Ипсвиче архиепископ Виталий (епископ Григорий Граббе тоже там был, но я говорю об архиепископе Виталии, тогда еще не митрополите) был к нам в высшей степени доброжелателен, привечал меня и говорил: «Мы хотим, чтобы вы вошли в нашу церковь. Вам следует написать епископам, изложить свои мысли и объяснить, что бы вы хотели сделать. Напишите им до начала следующей сессии Архиерейского Синода а я сделаю всё, что смогу, чтобы посодействовать процессу вхождения вашего прихода в Церковь заграницей. Я был ему очень благодарен. Я считаю, что он очень ответственно подошел к этому делу и очень помог нам прийти к священству.

Не расскажете ли нам, как повлияли реалии Нового света на ваше решение войти в «новообрядческую» церковь?

Серьезный вопрос. Причин было много. Главная, конечно, та, что я осознал: мы живем вне полноты жизни в таинствах. Староверы-беспоповцы не всегда это понимают. Они думают, что так было всегда, что с этим всё в порядке. Это, несомненно, была причина номер один. Другая причина – мы живем в Америке, где тогда было всего четыре группы староверов-беспоповцев. О положении остальных трех было понятно, что у них дела идут не очень хорошо и что долго ли они выживут – большой вопрос. Была ещё новая группа староверов, поселившихся в Орегоне где-то в 1960-х, но их установка была типа «Молиться с нами не позволено никому, мы даже друг с другом вместе не молимся и с вами не станем. Нам до вас дела нет. Мы сами по себе». Для нас такой вариант не был перспективным. А даже если бы и был – реальность была такова, что мы были третьим поколением, рожденным в Америке; наши прихожане получали высшее образование, многие уезжали из Ири в поисках работы, соответствующей навыкам, приобретенным благодаря высшему образованию. Многие искали работы в Чикаго, Бостоне, Вашингтоне. Раньше ведь как получалось со староверами, отрывавшимися от материнской церкви из Ири, Марианны или Детройта: уехавши, первое поколение ещё следовало православной старообрядческой вере, а уже во втором эта вера быстро улетучивалась. А я уже практиковал такое: навещал эти места, где были эти группы староверов – Бостон, Нью-Йорк, восток Пенсильвании. Я приезжал к ним, я их исповедовал, и выяснялось, что это похоже на анекдот. Они больше не следовали вере – что же это за православные? И то же самое было и у нас, и я часто размышлял: «Нам надо создать такую ситуацию, в которой мы могли бы говорить людям – да, вы из старообрядцев, но вы всё равно православные, и если вам негде быть староверами, ищите для себя другую православную церковь. В церковь ходить надо!». И я говорил это тем другим группам, когда ездил к ним. Я говорил: «Зачем вам нужно, чтобы я приезжал к вам раз в год? Здесь есть православная церковь. В Нью-Йорке есть». И что же в ответ? «Они не такие, как мы». И одно из последствий жизни в Новом свете, особенно для людей второго и третьего поколений, состояло в необходимости иметь какое-нибудь место, куда бы наши могли пойти и участвовать в церковной жизни и хранить веру. А иначе они в итоге станут никем, и это вероятнее всего, или католиками, или протестантами. Впрочем, и это сомнительно, потому что их родители скажут: «Это не то, чего мы от тебя ожидали, и пока ты носишь крестик, нам этого достаточно, ты всё равно будешь старовером». И это имело огромные последствия. Если бы я находился там, где много общин староверов-беспоповцев, например, в Латвии, это было бы другое дело. А в этой стране мы были настолько незначительным меньшинством, что я вынужден был признать, что нам нужна возможность как-нибудь присоединяться к другим православным, где мы могли бы сказать: «Ну ладно, пусть это не старообрядческая церковь, но уж, во всяком случае, православная». Оставался один камень преткновения: мне надо было убедиться, что я правильно понял, что новый обряд не есть ересь, потому что это было одним из нареканий и возражений против этого процесса.

Но сказали бы Вы, что образование и необходимость переводить на английский тоже играли свою роль, потому что вам приходилось отвечать на вопросы типа «как вы переведете Исус» (так в старину произносили по-русски имя Иисуса)?

Ну, тут есть два аспекта. Это, отче, хорошо замечено Вами, потому что стоит перевести на английский, и многое из того, что, собственно, и служило причиной раскола, исчезает: весь этот вопрос «Исус» или «Иисус», «во веки веком, аминь» или «во веки веков, аминь» – всё это в английском исчезает. Много чего исчезает.

Что значит для вашего прихода «старый обряд»? Почему для вас так важно его хранить?

Это очень интересный вопрос, и насколько я знаю, уже идет обсуждение того, следует ли оставлять это сохранение в качестве долгосрочной цели. Да, идут споры, потому что я, конечно же, изо всех сил старался убеждать людей видеть самое важное. Тут три уровня. Прежде всего, и важнее всего – мы христиане. Во-вторых, мы православные. И в-третьих, мы старообрядцы. И это, несомненно, должно быть самым последним соображением. Я полагаю, что преуспел хотя бы в том смысле, что уже есть такие, что говорят: «И что? Почему так важно хранить старый обряд?». И если они в будущем перестанут быть старообрядцами, трагедией я это не сочту. Наш любимый покойный владыка Даниил как-то раз заметил во всеуслышание – он сообразил, что здесь уже никто не понимает по-церковнославянски, а когда мы перевели на английский, здешние впервые начали понимать и проповеди, в которых говорилось о необходимости святого причастия. У нас перед самым Рождеством читается проповедь, в которой упоминается о причащении на евхаристии, так что перевод произвел сильное воздействие. Владыка Даниил считал, что понимание такого рода вещей привело нас к правильному решению воссоединиться с «никонианами», но он также считал нашим долгом перед предками хранить то, что они нам передали. И он также считал важным для всей Церкви, чтобы сохранялся приход, который служил бы примером старого обряда.

Вот и я полагаю это важным, потому что, по-моему, старый обряд на самом деле представляет нечто реально историческое и реально драгоценное в составе православной Церкви. Я без конца твержу людям: «Я никогда не скажу вам, что старый обряд – единственный путь, Я никогда не скажу вам, что в церкви нет эволюционных процессов. А скажу я вам вот что: если вы реально хотите знать старинные обычаи русской церкви, не обязательно 900-х годов, но уж во всяком случае, 1200-х и 1300-х, то старый обряд как раз для этого. А иногда люди сомневаются, полагая, что и это не факт, потому что Россия под монгольским игом была изолирована и могла ввести у себя обычаи и практики, которые не входили в церковный обряд, принесенный на Русь при её крещении. Но если вы понимаете всю жизнь старообрядческих общин, почти фанатически следующих обряду русской церкви до Никона, то вы обязаны согласиться с тем, что идея о русских новшествах во время монгольского ига просто нелепа. Только представьте себе, как в старообрядческой общине чуть ли не в первую очередь ребенка учат, как правильно складывать пальцы при «двуперстном» крестном знамении, а если он сделает это небрежно, то получит по голове, и я думаю, что вы с большой долей вероятности скажете, что никак не похоже, чтобы в русскую церковь до патриарха Никона могли вноситься произвольные новшества.

На самом деле, для меня это было настоящим откровением, потому что как только Советский Союз начал рушиться, и я стал смотреть видео о староверах в Москве и Румынии – и в Орегоне и на Аляске. У меня были подозрения, что некоторые действия в нашем приходе могли быть нашей местной «ошибкой» — я ведь я с ними не сталкивался ни в одном из «новобрядческих» приходов, где я бывал; но когда состоялся этот контакт с другими старообрядческими общинами, эти подозрения развеялись. Ну вот, например. После «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веком, аминь» мы бьем три поклона, тогда как в новом обряде – только один. Никто не бьет трех поклонов, и я думаю: «Может быть, именно мы это ввели?». И вот я вижу, что это происходит среди староверов повсеместно, а ведь они все эти годы никак не были между собой связаны. Но это ладно, это мелочь, но большинство легко признает, что когда вошел в обиход вестернизированный стиль иконографии, староверы остались чуть ли не единственными, кто сохранил традиционную православную иконографию. Или возьмите всё направление вестернизированной музыки – вы можете её любить. Но я беспрерывно говорю людям: если вы из таких приходов, которые я называю приходами «высокой русской оперы», наше пение вам не понравится. А если вы имеете некоторое представление о том, что такое церковный распев, тогда наш распев может вам понравиться. Но сохранение Знаменного распева играет определенную роль. Вот по этим причинам наши предки претерпевали гонения за приверженность старому обряду. И это остается причинами для нас сохранять в нашем приходе старый обряд – пусть мы теперь и признаём православность греческих или пост-никонианских отклонений от нашего обряда.

Но, отче, финальный ответ на этот вопрос – почему это так важно – состоит в том, что многие из обращающихся в Православие в Америке поступают так на основании того, что́ они читают о православии. Ну, или они что-то слышат о такой-то церкви, заходят в неё, наблюдают литургию, но если они загораются, они начинают читать. И когда они читают о православии, они начинают чего-то ожидать: вот так это делается, вот такой обычай, такая практика. И очень часто, когда они наблюдают практику старообрядцев, они говорят: «Вот это то, о чём я читал, и это то, чего я хочу». Я передать вам не могу, сколько раз мне говорили: «Вам непременно нужно издать учебник для начинающих и видео о том, как петь знаменный распев. Мы так понимаем, что это более древний обычай».

Итак, базовым основанием сохранения старого обряда в нашем приходе я считаю то, что такова была практика наших праотцов, а также то, что, по моему мнению, старому обряду отведена некоторая роль в современном православном мире. И должен сказать – за последние двадцать пять лет произошло столько всего, чего я бы никогда не мог предвидеть. Я верю в чудеса, но всё же я ближе к старцу Зосиме из «Братьев Карамазовых» Достоевского, сказавшему: «… вера не от чуда рождается, а чудо от веры». Я не из тех, кто вдруг видит в рожке мороженого сходство с Девой Марией, я скептически отношусь даже к сообщениям о слезоточивых иконах. Я не утверждаю, что их не бывает, но мне надо увидеть самому. Но я о том, что за последние 25-30 лет в моем приходе произошло так много всякого: из крохотной изолированной группы поморских староверов из польского города Сувалки, о которой никто в мире и не слыхивал, он превратился в приход, восстановивший священство и имеющий епископа. Я о том – и не надо воспринимать меня как протестанта, – что, судя по всему, существует Божий промысел о нас и о нашем приходе. Я считаю, мы обязаны это хранить и не упускать. Я считаю, нам следует изо всех сил остерегаться такого рода решений как «старообрядцы мы или нет – это теперь уже не важно». Если когда-нибудь мы перестанем быть старообрядцами, никакой трагедии для людей не случится, но я полагаю, что это то, за что нам следует держаться. Недавно на одной встрече с прихожанами я сказал: «Я хочу, чтобы вы знали: если я вдруг помру, и вы решите отойти от старого обряда, то вы отойдете от всего, что я старался делать как ваш настоятель (не считая, конечно, главного – заботы о ваших душах)».

Есть ли сходство между проблемами, с которыми вы сталкивались в своем приходе при вхождении в РПЦЗ, и – в большем масштабе – проблемами, которые испытывали мы при воссоединении с Московской патриархией?

По-моему, они точно такие же. Вы непременно услышите высказывания в том духе, что сделанного никогда не бывает достаточно. «Московская Патриархия должен признать новомучеников и т. д.», и подобным образом староверы: «Вы должны просить прощения, вы должны то, вы должны сё». По-моему это очень похоже, по-моему, сходство просто поразительное. И именно поэтому, я считаю, когда я выступал на соборе 2006 , многие могли сказать: «Знаете, а ведь то, что он говорит – правда».

Вспоминая времена вашего вхождения, Вы сказали бы, что РПЦЗ в 1984 году придерживалась таких же умонастроений, как и староверы?

Это во многом так, я полагаю. Особенно в 1981 году (или когда это было?), когда епископы постановили, что экуменизм есть ересь ересей; это была – как бы сказать – ментальность такого рода, что мы обороняем свои бастионы от всех, кто приходит с попытками привнести перемены, изменить все традиции церкви. Да, во многом это было похоже на нас, и меня это беспокоило. Я бы сказал так: когда я присматривался к РПЦЗ, то обеспокоенность, какая уж у меня была, была двоякого свойства. Во-первых, я видел, что она ну вот уж настолько русская. Я в душе своей пришел к пониманию того, что, как мы читаем в конце Евангелия от Матфея, Господь повелевает нам идти ко всем народам, учить их и крестить. И также выбранные нами слова, которые окружают икону Вседержителя на куполе нашей церкви, напоминают нам, что в этом наша миссия. А в то время я опасался, что РПЦЗ во многом сосредоточена на идее, что наша миссия – быть русскими, а о том, чтобы идти ко всем народам, у нее и мысли нет. И у староверов такого же рода ментальность: «Мы – само совершенство. А все прочие замараны и осквернены». И это меня беспокоило, потому, понятное дело, что я был таким старовером, который говорит – да нет, мы не совершенны…

Чтобы старовер пришел к убеждениям, подобным моим, он, прежде всего, должен посмотреть на Стоглавый собор, походивший в 1551 году в Москве под водительством царя Ивана Грозного: ведь Стоглавый собор, всероссийский собор, решительно постановил, что двуперстное крестное знамение – это правильно, а триперстное крестное знамение – неправильно. И также Собор отверг троекратную Аллилуйю и все прочие действия, которые как бы «вползали» от замаранных иноземцев. А я должен был дорасти до того, чтобы сказать: «Хм-м, знаете ли? Я считаю, что Стоглавый собор превысил свои полномочия. Я не считаю, что в некоторых аспектах он был вправе говорить то, что говорил, и потому полагаю, что могу приходить к тем или иным компромиссам с «новообрядцами». Мне кажется, Зарубежная Церковь в последние несколько лет пришла к очень похожему образу мыслей.

Владыка Даниил говаривал (не в процессе воссоединения, а до него), что его тревожит образ мыслей Зарубежной Церкви и некоторых из её лидеров. Он говаривал, что их подход дошёл до того, что они веруют, будто РПЦЗ и есть самая что ни на есть Церковь. В возражение такому притязанию он говорил, что Церковь – вселенская, а не просто «мы». Я думаю, что и у староверов был очень похожий образ мыслей.

На протяжении примерно четырех десятилетий после смерти в 1965 году митрополита Анастасия РПЦЗ позиционировала себя как хранилище подлинной православной веры, твердо противостоящее отступничеству мирового православия. Поэтому я понимаю тех, кого глубоко задело, когда эту дихотомию поставили под вопрос более сбалансированные экклезиологические воззрения. Как бы Вы ответили тем, кто спрашивает: «Вы лгали нам тогда или лжете сейчас?»

В этом вопросе я вижу две составляющие. Первая касается позиции Зарубежной Церкви в сравнении с позицией Московской Патриархии. Конечно, проблема в том, что Зарубежная Церковь, весьма похоже на староверов, делала такие категорические заявления, каких делать не следовало. Вот, скажем, владыка Антоний Лос-Анжелесский называл Московскую Патриархию «сатанинской церковью», кажется так. Ну, если ты делаешь такие заявления, ты загоняешь себя в проигрышную позицию. И вот чему я, среди прочего, научился: не следует употреблять слово «никогда», потому что всё меняется. И в Московской Патриархии, думается, есть перемены. Помню, в 80-х годах я утверждал в староверческом издании «Церковь», широко распространенном среди староверов России, что им, как и мне, не следует входить в Московскую Патриархию, так как считал, что там слишком много неправильного, в том числе возможность крещения без полного погружения. Это и теперь меня тревожит. Но всё меняется, времена меняются. Это подтверждается всей историей церкви. Вспомним времена иконоборцев. Среди самых яростных иконоборцев были знаменитые церковные деятели Константинополя. Но времена меняются, и мы должны принимать эти перемены во внимание. Так что, говоря о первом примере, я не считаю, будто РПЦЗ лгала; просто всё меняется и необходимо открывать разум и сердце этим переменам.

Так вот, я считаю, что по-прежнему существуют пункты, которые были и остаются областью трений между Зарубежной Церковью и другими православными церквами. Назовем их экуменизмом, или модернизмом, или чем-то ещё, как получится. Как старообрядец я готов сказать, что у меня эти вещи по-прежнему вызывают озабоченность, но я совсем не уверен, что можно стоять на такой позиции, чтобы считать их поэтому не православными и отказываться с ними разговаривать. Собственно говоря, даже когда мы были изолированы от остального православного мира, когда я встречался с митрополитом Феодосием из ПЦА (а я встречался с ним пару раз на выставках в Вашингтоне), я просил его благословения. Или вот, довольно уже давно некий священник из ПЦА пришел ко мне в церковь на Светлый четверг и попросился зайти перед службой в алтарь и поклониться перед ним, и я ему разрешил. И был один новообращенный, который принял Православие не через нашу церковь, а через официальную – РПЦЗ, так он настолько возмутился тем, что я пустил в свой алтарь этого священника из ПЦА, что ушел от нас и примкнул к матфеитам (одному из Синодов греков старокалендарников — ред.). Ну что ж, мой образ мыслей в этом отношении, повторюсь, таков: это недоразумения, а не истинное понимание Церкви. Итак, я полагаю, что наше решение изолироваться в известном смысле имело некоторое обоснование, но, на мой взгляд, мы можем теперь посмотреть на него и сказать – времена меняются. У людей меняются позиции, подходы, и сейчас нам надо вступать в диалог с другими православными церквами. Что касается Москвы, мы должны признать, что они там изменились, что они сделали то, о чем мы их просили.

Когда мы с семинаристами посетили ваш приход, на нас произвело сильное впечатление количество волонтерских услуг, которые приход оказывает местному населению. Можете рассказать, какие социальные проекты осуществляет ваш приход и как мог бы начать нечто подобное типичный небольшой приход РПЦЗ?

Ежегодное посещение прихода в Ири семинаристами СТДС, изучающими историю Русской Церкви, стало доброй традицией

Ежегодное посещение прихода в Ири семинаристами СТДС, изучающими историю Русской Церкви, стало доброй традицией Мы, православные, вследствие, может быть, греха гордыни, часто отпускаем такие замечания, что, скажем, католические церкви и даже протестантские ныне очень часто становятся в большей степени социальными службами, чем кладезями спасения. И мы, разумеется, должны осознавать, что первейшее назначение вселенской Церкви, равно как и приходских церквей – это спасение душ. Это их первейшая цель. Но мы не можем отрицать и того, что когда Господь придет опять – а мы знаем это из 25-й главы Матфея, – и там отчетливо сказано, что Он не станет нас спрашивать нечто вроде «Носил ли ты бороду? Служил ли всенощную? Отбивал ли земные поклоны?», а спросит: «Накормил ли ты голодных? Одел ли нагих? Напоил ли жаждущих?». Отсюда мы знаем, что христианская любовь и милосердие на самом деле суть первейшая обязанность прихода. И мы стараемся, как можем. Я не думаю, что в давние времена мы сильно в этом преуспевали, да и теперь нам ещё идти и идти по этому пути, но в последние 30 лет мы очень старались. Например, в определенные дни мы работаем в бесплатной столовой, которую спонсируют бенедиктинцы. Каждый день туда приходят разные их группы и раздают еду беднякам. Наш приход обслуживает эту столовую в одну из пятниц каждого месяца. Мы обслуживаем её также в день западного Рождества, чтобы монахини имели возможность отпраздновать своё Рождество, а бедным было где поесть 25 декабря. На западное Рождество мы разносим корзинки с едой, может быть, сорока, пятидесяти, шестидесяти семьям, чтобы и они могли отпраздновать Рождество, и чтобы у них было довольно еды. И пусть это приходится на наш рождественский пост, мы устраиваем праздник для примерно ста пятидесяти реально нуждающихся детей, в основном из семей бездомных, у которых нет совсем ничего, чтобы у них хоть что-нибудь было на Рождество. Так что есть немало способов, как любой приход РПЦЗ, даже самый малый, может что-то делать, не тратя больших денег. Вот эта кухня для пятидесяти семей, о которой я говорил, может казаться большим нашим достижением, но на самом деле в окру́ге работает банк продовольствия для бедных, и он предоставляет бо́льшую часть еды, так что мы за неё не платим. Мы просто её получаем, приносим, раздаем и так далее. Поэтому мы не можем оправдываться, что, мол, мы не можем себе позволить это делать. И всё сводится к простому факту – что мы не можем себе позволить этого НЕ делать, потому что, повторяю уже сказанное раньше, как мы ответим Господу – ведь не скажем же мы: «Но, Господи, я не знал, что это был Ты»? А если скажем, Он ответит: «Ступайте налево и пребывайте с козлищами, а не с агнцами».

Итак, коли мы уже не можем претендовать на исключительность Русской церкви заграницей, какой должна быть наша миссия в рамках и Русской православной церкви, и православия в Северной Америке?

Очень интересный вопрос, да такой, к тому же, отвечать на который мне, пожалуй, следует осмотрительно. Я не хочу неприятностей на свою голову, но отвечу честно. Да, я считаю, что нам надо быть очень осторожными. Мы, разумеется, понимаем, что Зарубежная церковь создавалась эмигрантами, бежавшими от преследований. Назначением Зарубежной Церкви в первую очередь было сохранение русского православия и также сохранение русской культуры – и это была совершенно правомерная цель. Теперь же, когда мы воссоединились с церковью в России, мы более не должны быть таким хранилищем русской культуры и русского христианства. А должны мы теперь быть церковью, которая видит себя хранилищем православия для тех, кто находится вне России, причем не только для русских эмигрантов во втором, третьем, четвертом поколениях, а и для людей, которые повсеместно обращаются в православие. Владыка Даниил был очень категоричен в этом вопросе – что наша миссия изменилась уже несколько десятилетий тому назад. Она более не состоит в хранении русской культуры и православия до того времени, когда мы вернемся в Россию (ибо большинство так и не вернулись), а в том, как мы видим себя в такой роли: православие есть вера наших отцов, и мы веруем, что оно воистину наследует апостольской Церкви. Таким образом, сейчас наша миссия – представлять православие как альтернативу для тех, кто не доволен тем христианством, которое они встречают на Западе.

Итак, я полагаю, что сейчас наша миссия – это нечто гораздо большее, чем просто идея влить новую кровь в нашу русскость. Конечно, мы вправе радоваться тому, что мы снова едины с нашими единоверцами в России, и разделять с ними эту общую веру, но также мы должны добиваться их понимания и нашего тоже, что наша миссия – быть православными вне России и нести слово Божье тем людям на нашей новой родине, которые ищут в православии ответов на свои духовные запросы.

Похоже, что пришло время созывать пятый всезарубежный собор , который бы голосом Церкви выразил широкий спектр вопросов – от взаимоотношений с другими церквами до всевозможных церковных обычаев и процедур. Какие из стоящих перед РПЦЗ проблем самые насущные?

Самая важная обязанность, функция, служение Церкви – подавать веру Христову, церковь Христову, тело Христово всем уже верующим и тем, кто в этой вере нуждается. Но с практической, скажем так, точки зрения, в числе того, что, на мой взгляд, следует сделать РПЦЗ – её епископам, её духовенству, её мирянам, – это прийти к пониманию того, какова наша позиция в отношении остальных православных церквей. В этом у нас до сих пор полная путаница. Состоим ли мы в общении с ПЦА? Состоим ли мы в общении с греческой епархией? С кем мы состоим в общении? Что вообще значит – состоять в общении? Служим ли мы совместно с ними? Служат ли они в наших церквях?

Я полагаю, что мы должны вступать с ними в диалог и обсуждать те сферы, которые нас заботят. Я беспрерывно выражаю эту мысль своим друзьям в ПЦА. Я питаю огромное уважение ко многим из них. Я знаю, что многие из них – очень благочестивые православные. Но я также знаю о многих приходах ПЦА, где не служат вечерен и всенощных, и я говорю: «В каких церковных правилах сказано, что всенощная более не важна?». Один мой родственник переехал в Южную Каролину, и теперь вся его семья ходит в один хороший тамошний приход ПЦА. Вскоре после Пасхи он навестил меня и был со мной на всенощной недели Жён-мироносиц. И когда пели пасхальный канон, я подошел к нему и сказал: «Я вдруг осознал: в огромном большинстве приходов ПЦА, в которых не служат всенощных и не служат заутреней, ты никогда не услышишь пасхального канона после пасхального утра!». Это страшная трагедия – не слышать пасхального канона, ибо это как раз тот канон, который дает самое полное ощущение смысла Воскресения Господня.

Так вот, я полагаю, что у РПЦЗ есть необходимость прояснить нашу позицию и играть свою роль в обсуждении такого рода путаниц в мировом православии. Мы должны дать им понять: «Мы знаем, что мы не вправе становиться в позицию, будто мы единственные носители чистой, истинной веры. Мы осознаем, что это могло быть ошибкой». Но это не значит, что мы просто делаем вид, будто нет никаких вопросов, требующих внимания с нашей стороны совместно с нашими православными братьями и сестрами из других церквей, отбросивших многие освященные веками обычаи вселенской Церкви. Как я восхищался епископом Берлинским Марком, который начал своё выступление на Соборе 2006 года словами «Мы ошибались»! Но в то же время мы должны быть мужественны и верны себе настолько, чтобы сметь сказать, что есть в православии такое, что мы сохранили, а другие православные церкви утратили, и нам следует сказать: «В определенных областях мы готовы к компромиссу, но мы надеемся также, что и вы вернетесь к традиции Церкви в тех областях, которые вы позволили себе отбросить. Например, откуда взялась идея потребления молочных продуктов в периоды поста и в постные дни? Слыхано ли, чтобы Церковь давала разрешение на потребление скоромного после начала поста?» И я бы употреблял слово «компромисс» с осторожностью. Я не говорил бы о компромиссе в основных понятиях веры, но как-нибудь так: ну ладно, мы хотим совместного с вами причащения, каких-нибудь корректировок. Но нас все равно не вполне устраивает то, что вы делаете. Есть у вас такие дела, которые вам следует признать не слишком традиционно православными и также начать делать возвратные шаги. Но я бы был очень осторожен со словом «компромисс», дабы не быть неправильно понятым.

Примите наши соболезнования по случаю утраты вашего возлюбленного архипастыря, его высокопреосвященства епископа Даниила. Каково будет без него вашему приходу?

Он чрезвычайно много значил для нашего прихода. Но, к сожалению, мало кто знал, что уже по приезде сюда и вхождении в наш приход он уже был серьезно болен. Вскоре после приезда у него был инфаркт, были и инсульты, так что на протяжении большей части своего пастырского служения, когда он был епископом, живя в Ири, он находился в немощном состоянии. Поэтому у большинства нашего народа не было возможности по достоинству оценить и осознать, каким он был блестящим человеком и превосходным пастырем. У меня такая возможность была, потому что когда я с ним встретился, он уже был болен, но сохранял все умственные способности и проявлял огромную проницательность и талант наставника. Владыку Даниила не заменить никем. Я был очень благодарен о. Виктору Потапову, поместившему в одном из своих информационных бюллетеней глубоко трогательный панегирик владыке Даниилу. Отец Пётр Перекрестов недавно тоже написал панегирик, кажется, для «Журнала Московской патриархии», тоже чудесный. Эти двое осознают, насколько крупной фигурой был владыка Даниил. Сейчас мы стараемся определиться с будущим старообрядческим епископом в РПЦЗ. Это двухчастный процесс. Сначала надо выяснить, согласны ли митрополит Илларион и наши епископы снова хиротонисать нового епископа для старообрядцев. Это первый вопрос, который надо решить. И затем мы пытаемся решить, под силу ли это нам самим. Ведь мы – единственный, во всяком случае, пока, старообрядческий приход в Зарубежной церкви. А это дело дорогостоящее (содержать епископа – А.П.). Этот вопрос надо изучить. Но я уверен, что кого бы мы ни нашли на пост нового епископа, если мы его выберем, это будет чудесный пастырь. И всё равно, любому будет трудно заменить собой владыку Даниила.

Не могли бы Вы обрисовать значимость епископа Даниила для Русской Зарубежной Церкви?

Я думаю, то владыка Даниил проявлял большую проницательность во времена, о которых Вы, отче, говорили, во времена эдакого менталитета изолированной крепости: «Мы Церковь, а все прочие неправы». Владыка был человек широких взглядов. Это не значит, что его можно отнести к разряду «либералов». Но владыка Даниил никогда бы не согласился с постулатом, будто Московская патриархия лишена благодати. Он всегда очень горячился, когда при нём такое высказывали. Он говаривал: «А что значит ‘благодать’? ‘Gracia’ – это дар от Бога. А кто мы такие, чтобы вот так решать, что кто-то лишен благодати?». Я считаю, что он являл собою пример очень здравого подхода к вопросу о том, что́ Церковь вообще здесь делает. Это был очень важный фактор. Были люди, которые знали его и понимали это. Владыка Иероним часто говорит о влиянии, которое владыка Даниил оказал на его образ мыслей, на его воспитание. И конечно, и другие вещи много о нём говорят, например, то обстоятельство, что он был чудесный архитектор. Он проектировал собор в Вашингтоне. Он проектировал церковь в Коннектикуте. Он был искусный иконописец. Могу сказать, что после его смерти я рассматривал некоторые его иконы чаще и более внимательно, чем раньше, и теперь понимаю, что это поистине великолепные иконы. Это был человек, который, как написал в своем панегирике о. Герман (Чуба) научил нас также и тому, что можно быть великим молитвенником, человеком огромной духовности и огромных богословских познаний и при этом иметь в жизни интересы помимо всего этого. Владыка Даниил любил ходить под парусом. Много лет назад, когда он переехал в Ири, он сам строил себе парусник – он хотел заходить на нем в порт Ири – ведь он был епископом Ирийским! Он очень увлекался пушками. Он очень увлекался многими другими вещами, даже оружием. У него в доме стояла пушка, и он стрелял из неё в день Четвертого июля. Он обладал гигантскими способностями к самым разным вещам. И всё же не следует недооценивать того факта, что в первую очередь он был человек Церкви. Он знал все виды распевов. Киевский распев, знаменный, румынский, византийский. Он был большой знаток в любом распеве, какой только можно себе представить. Это был необычайно блестящий человек, и всё же в первую очередь это был великий молитвенник.

Ещё одним качеством владыки Даниила было то, что, не будучи рожден старовером, он считал критически важным для Церкви хранить старый обряд. При наших первых встречах, когда он замечал, что я всей душой желаю восстановления священства, он резко меня критиковал, если ощущал во мне хоть какое-то желание сделать это ценой отхода от использования в наших приходских службах исключительно старого обряда. Епископ Даниил не раз говорил мне: «Вы должны помнить, что ваши предки были теми, кто умирал за это. Они реально умирали. Их гнали и преследовали. Вы, староверы, знаете ли, порой чуть излишне подчеркиваете их бедственное положение, но их действительно преследовали». И он много раз говорил мне, зная, что после прослушивания византийского распева в Свято-Преображенском монастыре в Бостоне мне нравились многие другие тамошние распевы, например, «Christos Anesti», он говорил: «Вам может всё это нравиться. Но если вы хотите вводить это у себя, если вы хотите вводить другие вещи, если вы хотите сокращать и тому подобное, то уходите отсюда, потому что здесь ваш долг – хранить то, что вам оставили ваши предки. Вы должны избегать сокращений и внедрения чего-либо такого, что не входит в состав старого обряда Русской церкви».

Надо, пожалуй, добавить, что в августе 1082 года, когда я вернулся из Ипсвича и склонялся в сторону священства, я встретился с о. Дмитрием Александровым – я был тогда уже с ним знаком. Я знал, что он служил у старообрядцев, что он издал азбуку. У меня были вопросы, мне требовались ответы, и вот он приехал в Ири 26 августа, за два дня до Успения. Я его сюда позвал, чтобы спросить: «Как насчет изменений в Символе веры, внесенных после патриарха Никона и столь неприемлемых для староверов?» И я задал ему ещё ряд вопросов, на которые он ответил отчетливо и лаконично. Мне пришлось признать, что в реальности то, что я делаю, не прагматично. Я желал священства, и потому легче всего было бы не задавать трудных вопросов, просто принимать всё подряд, лишь бы было священство. Но как старообрядец и старовер, мог ли я утаивать такие вопросы как степень правомерности триперстного крестного знамения в сравнении с двуперстным? Пусть я полагал, что совершаемое нами имеет больше смысла, чем новый обряд, но мог ли я по-настоящему успокоить свою совесть тем, что ересь не была внедрена в пост-никонианскую церковь и что я на самом деле не предаю веры своих отцов? Так вот, после встречи с о. Дмитрием (впоследствии епископом Даниилом) в августе 1982 года я был абсолютно убеждён, что нет, не предаю.

Однажды владыка Даниил сказал мне нечто в высшей степени интересное. Он сказал: «Многие священники решают, что могут пропустить это, пропустить то. А служебники дают настоятелю свобода выбора только в одном. Этот выбор – служить или не служить всенощную. Нет никакой свободы пропускать или изменять какую бы то ни было часть службы». И напоследок я бы хотел поделиться с Вами вот чем. В 1993 году мы летели в Россию и дальше на Святую Землю. Сначала мы летели из Торонто в Санкт-Петербург. У авиакомпании были большие сложности с нашим бронированием. Они там всё время что-то путали. Наконец, они всё выправили, но сказали: «Поскольку у нас вот это всё случилось, мы должны отправить некоторых из вас первым классом». Я до этого никогда не летал первым классом и сомневаюсь, что когда-либо полечу. Так вот, владыка Даниил сидит рядом со мной и другими прихожанами. Это был субботний вечер. Из-за поездки мы не могли служить обычные субботние службы, зато накануне отслужили всенощную и заутреню, а в субботу утром – литургию, как бы компенсируя не отслуженное в субботу вечером. И вот я сижу в первом классе и думаю про себя: «Вот, я сижу в первом классе, здесь роскошные сиденья. Подают шампанское. Кино покажут. Это будет классно». Но рядом со мной сидит владыка Даниил – и вдруг он начинает читать вслух текст вечерни – наизусть, без книги. И в следующий момент я уже сижу и думаю: «О, пожалуй, я должен сидеть здесь и молиться, а не пить шампанское на борту». Вот вам владыка Даниил. Никогда у него не бывало, при всём многообразии его интересов, чтобы он не был в первую очередь человеком молитвы. В своей домовой часовне он ежедневно служил вечерню, часы и типикон. Он знал всё наизусть. Незадолго до смерти он читал всё наизусть. Это был человек молитвы, человек великой мудрости, человек большой прозорливости.