Рука дрожит, сильно дрожит, даже трясётся. Но чтоб ни на кого не думали, когда меня обнаружат, надо записать.

Я умираю. Стал выволакивать старое бревно, чтоб сжечь, перенапрягся и упал. В глазах потемнело, голову обволокло. И сколько лежал, не знаю. Когда очнулся, может, от холода, то всего меня колотила дрожь. Я икал и не мог встать. Костёр, на котором сжигал мусор, еле-еле дымился. Пламя могло и ко мне подобраться. Господь пожалел - не доходя меня, оно загасло.

Приполз, именно приполз в свою избушку. Шарил какие-то лекарства, ничего нет. Попил оттаявшей воды из фляги. И сильно замутило. Стало рвать. Все жилы на шее вытягивало.

Темнеет быстро. Спички не нашёл. Но печь все равно не истопить. Свечек бы побольше зажечь для нагрева воздуха, но спичек нет. Наверное, у костра выронил. Но уже туда не доползти, падаю. Ложусь. Тошнит. Рвать нечем. Лягу одетым. Одеяла ледяные. Сердце останавливается, так что могу и не успеть простудой поболеть.

Если не проснусь, простите меня, родные, простите. Ой, слава Богу, умираю на родине.

Ночью замёрз окончательно. Но в темноте увидел, что огонёк в лампаде живой. Ноги не держат, хватался за спинку кровати, за стол. Еле вспомнил, где свечи. Страшно боялся загасить огонёк. Стал читать «Отче наш», губы сводит, зубы стучат. «Господи, умираю!» А всегда просил умереть после покаяния, исповеди, причастия, и вот... Господи, умираю. По грехам моим не осуди меня, дай свечку зажечь. И зажёг! И согрел ею, попеременно держа в руках, и левую ладонь, и правую. Потом вставил в подсвечник. Дальше легче. По стенке дошёл до кухонного стола, взял тарелки, в них натыкал свечей, которые зажигал от первой. В избушке посветлело, вскоре показалось, что потеплело. Воду пить боялся, несвежая. Даст Бог до утра дожить, закипячу.

«В руце Твои, Господи Боже мой, предаю дух мой...» Ложусь.

Нет, сразу встал. Что-то с головой. Умираю. Обносит слабостью. Стоять - ноги не держат, лежать - тошнит, голова падает в тёмное, с искорками, пространство. Сижу. К печке привалился - от неё могильный холод: зиму не топили.

Надо завещание написать. Надо.

Какое завещание, не смеши людей. Ничего ты не нажил. А что есть какое наследство, на то есть умная жена и хорошие дети.

Уснуть бы. Но лежать тяжело, мысли рвутся, всё время только дети и внуки в сознании. Какими-то наплывами.

Вот, оказывается, как умирают. А столько читал о смертях. Так читал же о монахах, молитвенниках. А наш брат, серый народ, умирает простенько. Вот остановится сердце, и всё. Господи, спаси и помилуй!

Попробую сидя дремать. Да, уже опять ночь. Что это? Или ещё первая не прошла, или новая наступила? Сколько же я тут? Сутки или больше? Какое-то безсознание.

Свечи освещают иконы. Очков нет. На память читаю молитвы, какие помню. Рвётся и память. Тысячи раз читал Покаянный канон, а сбиваюсь.

Очнулся. Утро. А утро ли?.. Вроде опять темнеет? Значит, опять вечер? Значит, день проспал? Или пять минут дремал? Нет, не пять: все свечи в тарелках догорели до корешка. Одна, толстая, мерцает. Какое-то тупое безразличие. Перечитал написанное. Завещание хотел писать, смешно. Небо как свиток совьётся, земля и всё, что на ней, сгорит, всякое железо сгорит, а ты туда же с клочком бумажки.

А ведь вправду вечер. Хорошо, свечей много. Есть и толстые. Но холодина в доме. Термометр есть, но нет очков. Может, градусов восемь-десять.

Свечка эта толстая спасла, лампада-то догорела. Где масло, не помню. Место мне среди десяти уродивых дев.

Свечи зажёг. Опять всё осветилось. Дров у печки нет, дрова на улице, да и все из-под снега. Не разгорятся. Печка страшно холодная, ещё и от неё леденит.

Деточки милые, ничего я не нажил, только на одно надеюсь, что будете хоть иногда вспоминать. Я вас очень любил, больше жизни любил. Но почему любил, люблю, с любовью к вам умираю.

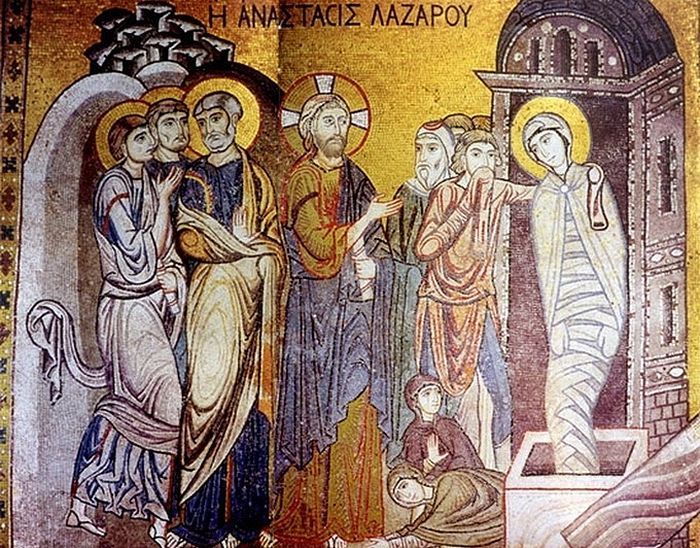

Сидел и силился вспомнить число и день недели. Какой год, неважно, да и число тоже, а вот что сегодня? Вторник? Среда? Нельзя мне, если доживу, пропустить Лазареву субботу, Вербное Воскресение и начать жить в Страстной седмице. Но это всё за такими горами, на которые нет сил подняться.

Конечно, надорвался от тяжести. Дурак, он и умирает по-дурацки, нельзя же было после стольких операций хвататься за сырое бревно. Тебе говорили: не больше трёх килограммов. Мало ли что - батюшка благословил сжечь этот огромный холм отходов от строительства часовни, дома, мусор, говорил же: «Ты потихоньку, сколько успеешь, столько и ладно». Мне же всегда надо больше всех.

Нет, тут не бревно, тут жизнь грешная. Господь вразумил, вот всё объяснение. Болезнь - милость Божия. «Страдающий плотью перестаёт грешить».

Дрожь бьёт. Рука, видно по кривой строке, косым буквам, трясётся. Озяб. Ногам в ботинках холодно. Вчера промочил.

Так сколько же я здесь? Ночь, две? День, два? Три? Нет, это слишком.

Какое-то тупое состояние. Надо оживать, молиться надо, ведь пропадаю. Есть надо. Но даже мысль о еде вызывает тошноту.

Господи, помоги затопить печку. Ну, уж это стыдно просить: самому надо. Ну-ка соберись, не будь нюней. А то скажут внукам: ваш дедушка и печку не сумел истопить, умер в холодной избе. Никаких сил. Прямо беда.

Видимо, сегодня среда всё-таки. Батюшка обещал приехать за мной утром рано в субботу.

Но чего считать дни, может, и часов не осталось. Как подпирает

слабость, которая всё сильнее. Наша сила в нашей слабости? Так это о женщинах. А вот если бы тут была жена, и ради неё надо было согреть избу, то как? Ведь истопил бы. Да, ради любимых нашёл бы силы. Ну и для себя найди! Ты же любимый у Господа.

Сидел, голова падала, с трудом поднимал. Увидел вдруг в красном углу, на полу, бутылку с лампадным маслом. Начнём оживание с лампады.

Зажёг! Вроде и руки не трясутся. Нет, опять вибрируют. В окне на улице день. Всё-таки день. По солнцу понимаю, что идёт к обеду. Да, солнышко. С ним повеселей.

Ищу телефон. Взмолился, нашёл. Но что толку, здесь прочно вне зоны связи. Лес же. В те приезды ходил далеко, к трассе, там соединяло. Сейчас и до часовни не дойти. На телефоне должны быть год, месяц, день и час, и минуты. Но я же без очков. Шарил их, шарил, обезсилел совсем, опять сидел и только дышал.

А как бы дойти до моей берёзы, поившей меня раньше? Тут на полочке даже сохранился маленький лоточек из нержавейки, который аккуратно вколачивал в ствол. И капало. Днём побыстрее, к вечеру замирало. Да, вот сок земли, выкачанный корнями берёзы, меня бы оживил.

Мысль о берёзе, память вкуса о берёзовом соке меня как-то оживляют. А что? Вставай и иди к природе за лекарством.

Нет, слаб. Ноги не держат. Вот бы костылики.

А ведь и хорошо, что ни часов, ни радио, ни связи нет. Зачем? Светлеет окно - скоро утро, просветлело - день. И пошёл день, и идёт, и идёт, не останавливается. Но какие же долгие ночи!

Так хотелось справиться с этой безобразящей вид грудой мусора, убрать и у домика, и у часовни. Убирать и всё время поглядывать на разливающуюся реку. А в домике нет окна на реку, не вижу этот океан воды. Да, океан жизни. Я на берегу океана. Выброшен умирать. Разбился корабль жизни.

Не говори красиво, топи печь обломками.

Господи, до чего же тяжело писать. Сейчас опять налетало забвение и какое-то бездумие. Выветривается голова, так, что ли?

Не могу понять, лучше мне становится или хуже? Есть совсем не хочу. Да и Великий пост. Но для сил нужно питание.

Пожевал кусочек ржаного хлеба. Сухо, слюны нет, не проглотить. Птицам отдам. Они всегда здесь меня ждут. Зимовали. Да, и зимой сюда приезжал. На лыжах продирался.

Пульс слабый. То изредка частит, то еле-еле напрягается жилка, пульсирует. Да, прижало меня. Так мне и надо. Даже и сейчас собой занимаюсь, стыдно.

Что, братишечка, страшно помирать? Не страшись: всё равно же придётся.

Но дети, дети мои милые, внуки, как же вы без меня? Дети мои, кровные и крёстные! Внуки! Вот ваш дедушка среди весеннего леса один-одинёшенек. Как я хотел дожить до того, чтобы видеть вас взрослыми. Видимо, увижу, но уже из другого мира. Если ещё заслужу такой чести.

Смею просить: молитесь за меня, обо мне. Боюсь даже не смерти, а ответа за грешную жизнь. Грешник «биен будет много». Особенно тот, кто знал, что надо будет ответить не только за дела, даже за каждое слово. Не только бранное, просто праздное. Которое можно было не произносить. А я-то сколько их рассорил! Сколько словесного мусора оставляю. Как бы его сгрести в кучу и сжечь?

Авторучкой пишу, она тоже, как и я, еле живая. Тоже перемёрзла. Над свечкой отогрел. А блокнот ещё совсем толстый, мне его никогда не исписать.

Солнышко рассиялось. Дай мне сил, светило, Богом созданное.

Нет, пока на улицу не осмелюсь. Сижу, валюсь на правый бок, на левый боюсь: сразу тяжелеет сердце.

Потеплело от свечей в моём пристанище. Пальцами ног шевелю. Слушаю себя, везде пусто. Вот оно, великое изречение: в чём только душа держится. Цепляться же ей за что-то надо. Надо что-то съесть. И без воды нельзя. И пить воду из фляги боюсь.

О, и тут батюшка спасает! Оказывается, он привёз и поставил у стола пятилитровую бутыль с водой. Не давал мне тащить. А солнышко её высветило. Прямо на колени перед ней встал, накренил, налил в кружку. Боялся пить: затошнит, но всё хорошо. Попил глоточками. Ещё попил. Желудок благодарно отозвался. То есть я почувствовал, как вода оживляет меня.

Да, так. Оживляет. Ну, оживи и дальше, чтобы до берёзы дойти.

Полежу. Плохо, что вода холодная, внутри холодно. Лежи, в могиле ещё холоднее.

Полежал. Думал: как понять, что вот именно моя душа пришла в этот мир? Господи, за что мне такая милость и благодать? Я ли должен был видеть эти облака, этот весенний широкий разлив, эти сухие, умирающие травы и эти стрелки-иголочки новых зелёных травинок, я ли?

Господи, как мне всегда легко и привольно дышалось под небесами Твоими. И какая краткая оказалась жизнь, как мало успел, успел только понять: какая у нас краткая жизнь.

Мгновенная. Росчерк пера.

И в эти мгновения, составляя опись сотворённого Богом мира, в который Он поместил меня, думал, что надо в неё вставить и залетевшего в домик шмеля, который упрямо таранит воздух в избушке, сердится, значит. Откуда я вдруг взялся в его привычном мире? Или просит выпустить? Ничего, мы с ним подружимся. А как изобразить в словах полёт умирающего в полёте, догорающего сухого листочка? Вчера же удалось немного разжечь костёрик.

Да! Вот где сухие дрова, в костерке. Он загас, но всякие ветки в нём и щепки высохли.

Надо за ними. Не истоплю печь, окачурюсь. Уже и кашель налетает. Тяжёлый, сухой. Надрывный. Знаю, под утро будет ещё сильнее мучить.

И вот - первая победа. Сходил, еле-еле дотащился до груды мусора, около которой разжигал костёр, постоял, отдышался. Запах костра, такой родной с детства, тоже воскрешает. Река ещё и ещё размахнулась в размерах, подпирает мой высокий берег, а низкий весь затоплен. Островки деревьев.

Притащил дровишек. Мало. Но начать топку - великое дело. Открыл отдушину, вьюшку. Скомкал сухую газету, поджёг свечкой. Горит, но дым идёт не в трубу, в избу. Это или снегом забило, или ворона гнездо в трубе свила. Плохо дело. Избушка полна дыма, ещё и от него кашляю и плачу. Беда, беда. Пришлось дверь открыть, чтоб дым вытягивало. Снова рвал газетки, уже и лучинки к ним добавлял и сухие веточки. Нашел даже за печкой свиток бересты, это материал зажигательный. Трещит, свивается. Дым ахает из дверцы, сквозит из плиты, я в дымовой завесе, дышать нечем. Как ты, мой шмель, жив ли?

Выполз на крыльцо, дверь оставил открытой. Отдышался, пошагал опять за дровами. Надеялся, что дымоход протянет. От костра оглянулся на избу, на трубу и возликовал - тонюсенькая струйка дыма шла из неё. Победа!

Даже сил прибавилось. Себя урезонивал: набирай дров поменьше. Приковылял с дровишками в избу. В ней, конечно, холодно, но не дымно уже, уже «весёлым треском трещит затопленная печь». Вроде и сам повеселел. Пушкин пришёлся к месту.

Тяга хорошая. Плита вскоре тёплая, теперь горячая уже.

И ещё ходил за дровами, и ещё. И перестарался. Опять прижало, да так, что думал: всё. Стало даже безразлично дальнейшее. Умирать-то, что в тёплой, что в холодной избе, разница невелика, не я тут решаю.

Воду пил из бутыли. Но что вода организму, да ещё холодная. Рвало опять. Крепко меня прополаскивает.

Сознание опять терял. Всё же ненадолго, так как дрова не успели прогореть. Поставил чайник, насовал в печку дровишек, бывших досок, реек, веток.

Стемнело. Ночи страшусь: дрожь опять вернулась. Страшусь, значит, грешен. Умирать страшно именно грешникам.

Печь всё ещё холодная.

Ещё победа - чайник согрелся, заговорил со мной трясущейся крышкой. А чай, уж чего-чего, чай у меня хороший. Заварил в кружке. Вначале её ошпарил, прогрел тоже. Вылил из чайника кипяток в умывальник - пар идёт, тоже греет воздух. Снова налил чайник, снова на плиту поставил.

Пока он закипал, читал молитвы. Да я всё время их читаю. Прошу ангела-хранителя гнать от меня плохие мысли, только молитвы. Вот, милый ангел, где мы с тобой. Прости, тебе со мной всегда было несладко.

Воздух в избушке всё теплее. Но пол ледяной. Поднял повыше одеяла и подушки. Кашляю до стона.

Понимаю, что меня так за грехи треплет. Хоть бы только не умереть. А и умру. Недавно же, перед поездкой, причащался.

Слава Богу.

Постоянная судорога мыслей, лица, мелькающие в сознании, вина перед всеми, как понять?

А так и понять, что вина перед всеми, то есть перед Богом.

Господи, Твоя воля, пока живу: лампада горит, иконы со мною, в окне часовня, под обрывом растущая мощь прибывающей воды.

Ещё и ещё натолкал в топку дров, уже кончились. Больше не пойду за ними: темно. Да и хватит, уже плита раскалилась. Пойдут после зимы трещины в стенках печи, неудобно перед батюшкой.

В избе всё теплее, а мне всё холоднее.

Молитва перед едой. Чай дымится в кружке, подсластил. Размочил хлебушек, потихоньку съел немного. Больше пока не буду, пусть приживётся.

Не буду и гадать, какой день, какое число на дворе. Батюшка сказал, что приедет в Лазареву субботу утром. Может, она завтра и есть.

Хотя бы уснуть.

А как уснуть, когда я, как последний салага, налопался крепкого чаю. Прямо, как зэк, чифирил. Но хотя бы ощутимо согрелось внутри. А кашель наваливается с новой силой. До помутнения сознания. Передышки редкие. Будто кто у меня внутри поднимает к горлу волны удушья, которые надо выкашлять. Нос заложило.

Так мне и надо. Может, от этих страданий грехи изглаживаются? Чего захотел! Какие это страдания, кожу с тебя, что ли, сдирают?

А слабость, слабость, да, она для усиления молитвы.

Вспомнил, что когда шёл за дровами, сочинилась такая фраза: «И упадает закатный луч на прошлогодние травы». И ещё: «В завершение дня солнце озаряет окрестность, и особенно роскошную берёзу, любоваться ею можно в любом состоянии». Немножко искусственно. Такой гриппозный писака. Кашляй, выкашливай дуь.Но уж больно берёза была хороша. И любому состоянию помогала.

Но эта берёза не для сока, для красоты. Царствует над обрывом.

А интересно, почему «моя поилица» берёза не рядом с домиком? Не знаю. Когда выбирал, шёл с топориком по берегу, и всё берёзы жалел. Но сок-то нужен. Выбрал. Недалеко от часовни. Аккуратно прорубил на стволе две канавки уголком книзу, в уголок вколотил лоточек, подставил ведёрко. Такое небольшое изъятие сока для дерева не страшно. Например, сосны, добывание из них ценнейшей живицы, смолы, называется подсочка. Такие сосны даже иногда лучше тех, которые росли без изъятия живицы.

Перед дорогой к берёзе полежу.

Боже мой, какой полежу: потолок чёрный. Думал, что это закоптил дымом, нет, это ожили мошки. Потолок прямо весь шевелится. На окнах они же, стадами пасутся на стёклах. Что делать? Когда были с братом, они так же ожили от тепла, я стоял внизу, подняв над собой таз с водой, а брат, вставши на стол, сметал мошек в еником. Вода в тазу становилась чёрной. Сейчас я один. Куда денешься, хай живут и пасутся. Меня уж точно переживут.

Да, опять что-то плоховато. Давно молитвы не читал. Вишь, профессия проснулась, фразы ей подавай.

Пока день, надо идти за соком. Побреду. Святителю отче Николае, помоги!

Да, сходил. Тихохонько брёл, добрёл. Надрезы мои прошлогодние промокли, на них черным-черно муравьёв. Сок берёзовый, их можно понять. Освежил бороздки, заколотил лоточек, подставил банку. Приду часа через два. Нет, так нельзя, надо: «Если, даст Бог дожить, приду через два часа».

Из опыта многолетней жизни знаю, что оживить может только молитва. Но так плохо мне ещё не бывало, и когда-то и молитва не оживит. Читай, брат, читай. За Богом молитва не пропадёт.

Снял даже куртку. Сверху, с проволоки, спустил одеяла и подушки, нагрелись. Но и они все в мошках. Кашель.

А вот на улице не кашлял. Даже голова отдохнула. А то такое надрывающее напряжение. Сейчас опять приступ был.

Спустил ноги с кровати. Еле-еле душа в теле. Как это точно! Но чем хороша русская изба, она залёживаться не даст. Когда лежать? Надо печку топить, дров запасти. И к берёзе сходить.

Ну, крестись на Красный угол, молись, и в долгий путь на долгие минуты.

Молодец я, надо же когда-то и себя похвалить, натаскал и дров и за соком сходил. Там присел у берёзы, прислушался. Всегда любил слушать, как тенькают капли сока в ведро, в кастрюлю. Слушаю, не слышу. А капли одна за другой. Что такое? Прислушался. Да я же глухой, не слышу ничего. Знаю, что птицы поют, ветви на ветру вверху шумят, не слышу. Ударила простуда по ушам. Впечатление ошеломляющее. Возвращался в полной тишине. Ветка под ногой хрустнула, чувствую, а не слышу звука. Что же, и это за грехи.

Похвалил себя, и сразу наказан: упал прямо лицом. Запнулся за ровное место, полетел. Руки вытянул, а они не держат. Ткнулся в землю. Оцарапал нос. Ощутил кровь. Хорош подарок солнечного дня. Другого не заслужил.

Умылся, лежу. Зеркала нет на себя полюбоваться.

Собрался с силами, затопил. Опять дымит. Слёзы от дыма. Но хоть и от него, а хорошо, что слёзы. Просим же в вечерних молитвах «слёзы, память смертную и умиление». Память смертную мне можно и не просить, она рядом, а слёзы - смыть грехи, прошу.

Гасла лампадка. Видимо, такое масло загустевшее от морозов, что фитиль плохо тянет. Зажигал лампаду и увидел крест. Большой, латунный. Расстегнул рубашку, приложил к груди. Так целительно освежил грудь. Остудил и лоб крестом.

По дороге к берёзе каждый раз прикладывась к большому Поклонному кресту. Метра четыре. На месте бывшего алтаря Преображенской церкви. Батюшкиными заботами. Это уже лет десять назад. Был тогда Крестный ход.

Чистил лук, разрезал луковицы и вдыхал носом запах. Это очень надо, ибо явился «к числу других затей» насморк. Дышать носом не могу, во рту пересыхает.

Покрошил лук и мелко картошку, поставил на плиту рядом с чайником.

После таких подвигов опять лежу. И как-то спокойно думаю о земной кончине своей. Совсем не страшно умереть, хотя ночью очень испугался, когда куда-то проваливалась голова и сердце сдавливало. Всё равно я же не чахлик невмерущий, не вечный жид, всё равно умирать. Страшно одно: как мои родные, милые, любимые люди без меня тут останутся?

Но им же лучше, что я здесь умру, на родине. Не надо будет меня везти в такую даль, сам приехал.

Забулькал мой супик. Посолил. Немножко масла растительного добавил. А вдруг пятница?

Двигаюсь как-то заторможено, но двигаюсь же.

Мошек на окне припекло, перебрались окончательно на потолок. «На кровати я валяюсь и гляжу на потолок: таракашка таракашку на шабашку поволок». И лезет же в голову такое. Или вспомнился совсем вроде ни к чему мальчик лет трёх, в Вятке, на улице. Говорит мне: «Папка на шабашке, а мама красавица».

О, у меня появился заступник и союзник. Это паук. Он питается мошками. Ему за ними бегать не надо, не надо паутину тянуть, сами к нему подползают. Он выедает пространство вокруг себя и перемещается. Только и делов. Ну и пузо у него, ну и аппетит.

Дышал над кастрюлей паром от картофеля и лука. Потом похлебал немного.

Главное желание - больше всего хочется услышать голоса детей и внуков. Пусть ни о чём, только голоса. Милые мои! Уже из школы пришли, уже капризничают: то не хочу, другое не хочу. Небось, ухватили конфет, суп не хотят. Мне бы ваши супы. Но и свой хорош. Жёнушка, родная, молюсь за всех вас, прошу и вас меня вспомнить.

Солнце сияет во всё небушко. А выйдешь - ветер, холодина, несёт с реки влажной сыростью.

Надо попытаться зажечь костёр для сжигания мусора. Зарядился старыми газетами, спички нашёл, они и не терялись, лежали в печурке, оделся. Надо бы переобуться. Обмывать будут, да увидят немытые ноги. Хорошо ли? Стыдно.

Поставил в большой кастрюле греть воду. Вода из фляги. Из бутыли, батюшкину, берегу.

Итак, ходил к костру. И разжёг его, и потихоньку из груды мусора доставал, что помельче и подкладывал. Разгорелось. Вдруг пламя резко и резво пошло по сухой траве, еле-еле успел захлопать его лопатой. Потом чуть отдышался. Потом долго окапывал костёр. Иначе может быть беда. Трава сухая, огонь по ней может уйти к лесу.

Но эти старания стоили полного безсилия, приступов кашля до изнеможения и тошноты. Сплюнул, слюна красная. И как-то спокойно подумал: кровь.

В домике ещё поел своего супа. Через не могу.

Рассмотрел сумки, привезённые сюда. О, у меня всего полным-полно. Матушкины заботы. Лепёшки, блины, помидоры, мандарины. Морковь и свёкла. Тоже надо варить. Но уже, даст Бог, завтра. Да, надеюсь.

Лежал, вспомнил Акутагаву Рюноске, его «Зубчатые колёса». Читаешь, и с ним начинаешь сходить с ума. Вспомнил и Мопассана «На водах». Читаешь, и с ним умираешь. Талант, или в самом деле это переживали? Литература или жизнь? У меня здесь записи начались с написания завещания, а потом пошёл репортаж об умирании. Скорее, желание оставить детям свидетельство о последних днях (да, именно так думал), о том, что именно о них, и почти только о них, думал днями и особенно ночами.

А, собственно, хоть сейчас умру, хоть погодя, всё равно последние дни.

Стараюсь даже не дремать, чтобы ночью уснуть.

Что ж делать, что будет, что Бог даст. Если пора отчаливать, так пора. Всё в Его воле.

Надо мне, как монаху, которого мучили боли, говорить им: мучьте, мучьте, а вот я возьму и помру, кого вы будете мучить? У трупа радикулита не бывает.

Паук мой наелся и дремлет среди своей пищи. Потолок весь шевелится. Мошки перемещаются на окна. Будто живые тёмные занавески.

Надо за банкой к берёзе. Наберусь сил и побреду. По пути к заверну к костру, подброшу, но помельче, чтобы до ночи прогорело. А уже скоро и вечер.

Да, глухой. Читал вслух Девяностый псалом, читал, будто ватой обложенный. И глухоту приемлю как наказание, даже как и милость. Что ещё я могу услышать из звуков мира? Болтовню, враньё политиков? Пошлость артистов? Жаль пения соловьёв, но оно у меня в памяти слуха. Как и многая классика.

У берёзы новость - не один я сладко жить хочу - муравьи натолкались в банку и в ней утонули. Жалко их. Выплескал их щепочкой на траву на пригорке. Отпил глоток, долго держал во рту, согревал. Проглотил. Очень всё внутри откликается. Это же с детства, это же навсегда.

Сок уже не каплет, утром, если доживу, надо принести какую-то ёмкость побольше. К приезду батюшки дары природы.

Вернулся в дом. Перед выходом на улицу в нём согрелся, потом у костра. А у берёзы просквозило. Соединился с кашлем насморк, дружное единение. Носом не могу дышать, во рту сохнет. То ли кружится, то ли просто изнемогает голова.

«Господи, на всякий день, на всякий час дня наставь и поддержи меня».

Слабость повалила. Лежал, и вдруг пригрезилось, что меня пришли убивать. «Дайте помолиться. И за вас тоже буду молиться». И молился, и они встали рядом на колени. И мы обнялись. Но у них задание. Вот такой сейчас у меня юмор..

Интересно, что перед отъездом виделся с другом. Он болеет, но всё равно шутит: «А если б к утру умереть, то лучше было бы ещё». Как он там? И другого почему-то спросил по телефону: «Тебе хотелось умереть? В ответ прозвучало: «Ещё бы! Непрерывно!». Так что я не одинок.

Нет, одинок. Умирают в одиночку. Даже в толпе. Даже при расстреле. И на Страшный суд идут не в коллективе.

Ой, надо же печку топить. Надо. Хорошо, уже дрова есть. Выгреб золу, высыпал в ведро. Подумал, надо было золу сохранить, под посаженные осенью дубочки высыпать. Смешно, этой золы от костра будут мешки.

Топится печь. А треска не слышу. А ведь в первый раз, когда затопил, слышал. Глохну, глохну. И принимаю как будто так и надо. Течёт струйка из рукомойника в тишине. А ведь звонко барабанила по металлу раковины.

Ещё новость - ступня правая немеет. И пальцы левой. Хорошее дело, как же ходить?

Перестрадал ночь. Задыхался. Боялся закрыть печку, угара боялся (в скобках: значит, жить хочу). Тепло высвистало в трубу. Встать и среди ночи опять затопить не смог. Да и не мечтал. Какое-то равнодушие, хриплое дыхание, кашель. Пил много слабого, тёплого чая, вроде помогает.

Утром разбирал свою сумку. Привёз из Москвы лоскутную скатёрочку. Очень искусна. С блёстками в лоскутках.Расстелил. Положил на неё Евангелие и Псалтирь. Красиво. Сколько же ещё будут глаза мои отдыхать? Очки мои, за что покинули меня?

Топил печку, разогрел картофельно-луковый суп, дышал опять над ним. Вроде нос оживает. Чувствую, что и сам оживаю. Это молитвы, и сок берёзовый, и картофельная похлёбка.

Может, в Лазареву субботу можно и рыбу? Не помню. В Вербное-то воскресенье можно.

Такое счастье - солнце и сегодня.

Постоянная вина перед теми, кто дорог, кто близок.

Возвёл очи горе. Ого! Мошки, как окаянные приватизатоы, обсевшие Русь, зачернили потолок.

Встал утром - брюки сползли. Подтянул, а дырки на ремне кончились. «Брюки спали, брюки спали, потихоньку съехали. Все колхозники на тракторе сбирать поехали». Открыто такие частушки пели. И ещё будут нам демократы долдонить о запуганном русском народе. Сами пугались, дело ваше, а русские тут ни при чём. Да, крепко я исхудал. Но это очень хорошо, гроб легче нести. Ладно, не искушай судьбу, не шути так.

Долго занимался ремнём, делал две новые дырки. Это называется: живот подтянуть, а чего подтягивать - живота-то нет.

Солнце. Одевался потеплее, вышел, стоял на солнце, очень надеясь на его помощь. Оживил костёр, подвалил в него мусора. Дымило, потом занялось. Пламя костра и солнце.

И вот, продолжаю репортаж об умирании - слепну. Не вижу, что пишу. Думаю, это от того, что нагляделся на солнце и на пламя. Нахватался зайчиков, как говорят о тех, кто глядел на пламя электросварки. Я солнышка нахватался.

Глухой, слепой, больной, как хорошо! Чую, что температурю. А к костру надо. Надо у него дежурить, подкладывать сжигаемый мусор и следить, чтоб огонь не ускочил. Ещё поокапывал вокруг костра. Но опасность и в ветре - подхватит искры, унесёт на сухую траву. Тогда так полыхнёт!

Хожу, как в мутной воде плаваю. Ноги переставляю. К берёзе пора. Собрать сока побольше, рабочим в церкви радость. И матушке с семейством.

Ходил и заменил одно ведро на другое. Первое принести просто не мог, закрыл его крышкой. Это я заранее сообразил о крышке. Да, а моих муравьишек нет на пригорке, значит, ожили. Обсохли на солнышке, разбежались. И на берёзе их безсчётно.

Капли сока падают на пустое дно ведра. Не слышу. Глухая тетеря. Куда денешься - старик.

Этот день, он же не повторится. Как и жизнь. И зачем в такой день покидать этот мир? Да только кто меня спросит, когда мой срок. Будь готов, и всё.

И вспомнил, что надо обязательно читать 17-ю кафизму. А как? Лежит на столике у икон, сам же привёз, толстенная Псалтирь. Может, разберу буквы, шрифт крупный. Нет, в глазах сумерки.

Но вообще, думаю, хорошо не знать ни дня, ни числа. Солнце в зените, вот и всё. Что ещё? Идёт к западу. Успеть бы ещё что-то поделать.

В доме воевал с мошками. Сколько же вас! Даже на блокнот десантируют, пачкают белую страницу.

Лежал. Было состояние какого-то равнодушия. Подумал: разве это плохо - ровная душа?

Повыше сделал подушки, лучше глядеть в окно. Глядел на небо. Облака белые, как стерильная вата. Да, это нормальное сравнение. Медицинская вата, которой собирают кровь с раны. И эти облака, которые кровянятся, будто впитывают на закате кровь с раненой земли. Насыщаются ею и уходят в ночь отстирываться.

Думал: надо встать и эту мысль записать, пусть и простенькая. Ведь пропадёт, если не встать и не записать. И подняла меня профессия с постели и усадила за стол. Вроде получше вижу. А вот уши - похлопал в ладоши - в отпуске.

Мошки дрейфуют с потолка на окно. На потолке уже три паука. Ленивые, ясно, что обожрались. Исаак Сирин даже блох жалел.

Честно записываю: если и есть в мире дурак, то он перед вами. Это я. Доказательство? Я вспомнил, что здесь есть канистра бензина. Отлил из неё в глубокую миску, принёс к костру и... выплеснул. Взрыв был такой, что меня сшибло с ног. И как ни был глух, взрыв услышал.

Зеркала нет, а то бы увидел, в чём уверен, что мне брови и ресницы опалило. Конечно, костру стало повеселей от такой моей гуманитарной помощи. В доме умылся, проморгался, помазался освящённым маслицем. Вижу. И тут моя новая догадка - слепнуть стал от сияния солнца и глядения на огонь костра. А теперь зрение восстанавливается.

Какой-то зверь заскулил за дверью. Услышал! Скребётся кто-то. Взял в руки топорик, открываю. Собачка. Милая, да как ты здесь? Заходи, заходи. У тебя поста нет, накормлю. Рыженькая собачка, такая ласковая. Скулит, у ног трётся. Может, она и вернула мне слух.

- Ах ты, красавица!

Всех зверушек моих внуков вспомнил, всяких котов и кошек, Рыжиков и Мусек, и свинок. Ещё же и хомячков держали. Черепахи Тортила и Донателла растут.

- А тебя стану звать Ласка. Консервы у меня есть рыбные, как открыть?

А в руках-то топорик. Разворотил им крышку, поставил банку на пол. Собачка кинулась к ней.

- Ну, Ласка, мне бы твой аппетит. Не бойся, не выгоню, живи тут. Небось, ищут тебя, такую красивую?

Вот что такое живность, сразу стало мне повеселее. Если не убежит, то и ночевать будет спокойнее. А, с другой стороны, чего бояться. Как говорит батюшка: «Чего нам бояться? Перекрестись и живи!»

Ласка ходила со мной. И к берёзе, и к костру, и к часовне. У часовни тоже прибирался, тоже стаскивал мусор к костру. Совсем оживаю.

Нет, убежала Ласка. Отбежала, остановилась, вильнула хвостом и умчалась. И ладно.

Опять, дурачок, наломался, опять хотелось побольше сделать. Опять сердце прижало. Лежал долго. И вспоминал Иерусалим, Вифанию, Лазареву пещеру. Такое мне выпало счастье, и много раз выпадало, что в святом месте был один-одинёшенек. И на Фаворе, и в Хевроне, и в Вифлееме, в Назарете, на Иордане, везде! В пещере Лазаря глубоко, тихо. И вот, вроде передо мной прошли две или три группы, тоже, конечно, мечтали что-то с собой унести, а этот камешек был ими не замечен, берёгся для меня. Он у меня в Москве. Его хорошо бы со мной в могилу мою положить. Но лучше пусть останется внукам.

Тяжело и прерывисто дышал и, конечно, вспомнил пословицу: перед смертью не надышишься. Её употребляли, например, в том смысле, что за пять минут до экзамена не успеешь к нему приготовиться. А тут всерьёз, экзамен экзаменов.

Напишу для исповеди грехи. Но если кто прочитает, кроме батюшки? Тут беда в том, что приходят, летят в меня будто камни из прошлого, грехи. Они уже были мною исповеданы, а помнятся. Значит, плохо каялся. Нет, не буду писать. Их за меня бесы сто раз записали, да ещё и своего всего присочинили. Ангел мой, защити!

Долго соображал, ел ли что сегодня. Даже по записям пролистал блокнот. Нет, трапезы в нём не значится. Сок пил, хлебушко жевал. Сок грел в ковшике на плите. Внушаю себе, что помогает. И пил весь день только сок.

Но видимо, изнурение организма таково, так глубоко погрузился в болезни, что всплывание или далеко впереди, или... Ладно, не хнычь. Не ты первый дорогу т у д а открываешь, не ты и закроешь. Погружайся на кровать, да вспоминай молитву: «Неужели мне одр сей гроб будет или еще окаянную душу мою просветиши днем?»

Все же все мы пойдём дорогами отцов.

Тень от креста легла на часовню, будто кто её выжег на брёвнах. Топлю, а холодно. Топлю, поглядел - тень ощутимо сдвинулась и увеличилась. Тень смещается как стрелка на компасе. Не верится, что вся часовня утонет во тьме.

Ветер, такой ветер! Откроешь дверь на крыльцо, её прямо вырывает из рук. А с той стороны идёшь, открываешь, дверь тебя прямо отшвыривает. Костёр, слава Богу, загас. А то бы могло раздуть. Река вся посерела, прямо шкура первобытных зверей. Стоял у берёзы, вспомнил вдруг про клещей, их время настаёт. Бывало, впивались они в меня. Весёлого мало.

Тень от домика дотянулась до лиственниц. Указует на восток, откуда, даст Бог дожить, завтра придёт солнце. Интересно, кто ночью движет тенью? Ей же надо столько пройти, чтоб утром начать указывать на запад. Вопрос для внуков.

Радость! Открыл свою Псалтырь, а там, как раз на 17-й кафизме, как закладка, мои плосконькие очки. Это такое счастье! Читал и Псалтирь, и имена тех, кого тут поминал о здравии и об упокоении. Надо уже несколько имён из живых переместить в усопших.

Ну, с очками чего не жить!

А ещё событие - луна! Весёленькая, чистенькая. Хорошо ей тут, в вятском небе. Оживаю, оживаю! Надеюсь, что оживаю.

Прочти мои записи врач терапевт, скажет: это же примитивный грипп. Надо принимать то-то и то-то, и всё. Но ни этого, ни тово-то нет.

Варил свой фирменный суп: картофель и луковицы. Уже и крупы сыпанул. Тут их много, круп: гречка, пшено, овсянка. Морковь вымыл и мелко покрошил. Как у меня всё изысканно. Ладно, не хвались, бойся.

Ведь старик я. Давно бы дотлевать, а живу. И ветер слышу в ветвях берёз.

Прикрыл печку. Осмелюсь пойти искать место, откуда есть связь.

Закат. Красиво.

Красиво, а связи нет. Да и батарея садится. Всего-навсего две малюсенькие палочки.

В сотовом есть и год, и число, и время, а дня недели нет. А его только мне и надо. Сколько до Лазаревой субботы?

Да, думаю, не одно и не два сердца замирало при понимании невозможности описать Божий мир. Солнце розоватит лес, особенно берёзы. Вдаль леса и леса. Река широченная, подтопила всё заречье...

Уже ходил не по сухой траве, а по зелёным травинкам. Цветочки пошли! Голубенькие лепестки и жёлтенькие, как солнышки. Всегда приносил домой такую первую весеннюю радость. Хотел сорвать, нагнулся - голова закружилась.

Река прёт неостановимо. Молча прёт. Такая мощь откуда берётся? От таяния снега, из лесов. Не видят этого мои милые деточки.

Ну, не последний же для меня был этот закат?

Раннее, раннее, дорассветное утро. Помираю. Еле живой. Зря вчера надеялся, что оживаю. Ночь эта могла быть последней. Как же меня схватило. Опять же сам дурак, чего ради вчера так много работал, перед кем хвалился? Тем более такой ветер. У костра нагреешься, а ветер продувает.

Ночью было на меня нашествие. Оно началось изнутри. Это волны. Начиналась дрожь внутри, в груди, в сердце, потом всё больше, било всего, руки тряслись, икры ног схватывало, мышцы тянуло. Потом отпускало. Дрожь и раньше была, но такая впервые.

Конечно, молился, конечно, говорил: «Так мне и надо», но страшился следующей волны телесной дрожи. Ещё так будет, вряд ли выживу. Не передать. Колотун. Колотило, сотрясало всего. Как щенка за шиворот. Тело тряслось, сознание отключалось. Видимо, из сострадания, чтобы переждать боль. И страх был, конечно, был. Это я так хорохорился, что легко умирать. Оно, может, и легко, да перейди-ка этот рубеж.

Вроде как кто пытал меня. Издевательски, напуская приступы крупной дрожи. Будто током. Всё сильнее прибавляя трясучку. Даже не стеснялся, стонал. Кого стесняться, Господа? Он знает, что я мал и безсилен, и безпомощен.

Трясло, как будто что из меня вытряхивало. Именно так. Душу вытряхивало на свободу. Цеплялась, бедная, за сердце, за разум, меня жалела. Хотя и сердце и голова под давлением боли сдавались. Уже иногда казалось - всё. Силился заглянуть за час, за два вперёд. Темно.

Молился. Просил родных и за меня молиться, и уверен, что молились. Тем более батюшка, который очень рано встаёт.

Дожил до утра. Еле сел на кровати. Печь тёплая. «Вечером водворится плач, а заутра радость».

Да, где бы сейчас был, если б не дожил? Глядел бы со стороны, как входит в домик батюшка, ахает, едет за подмогой, как вытаскивают?

Лазарь Четверодневный выйдет из пещеры сегодня? Или завтра? Может, он уже вчера вышел? Просто батюшка не смог за мной приехать, и решил вывезти меня уже к Пасхе?

Опять трясёт. Опять перележал приступ крупной дрожи. Понял, что такое обречённость.

Это всё мне за мои грехи. И слава Богу, что так карает, легче будет потом.

Не верится даже, что дожил до утра.

Осмелился встать. Вроде живу. Вроде, отпустило. Душа, душа моя, и сама со мной осталась, и меня тут оставила. А чувствовал, что душе хочется покинуть тело, чувствовал. Но по молитвам моим и за меня ей приказано ещё побыть с моим телом. Значит, нужен.

О, она уже тут! Конечно, Ласка. Не она бы, может, и не смог бы дойти до дверей. Но просится, скребётся, надо впустить.

- Что ж ты меня бросала? Была б тут ночью, как бы легче было.

Хвостом крутит, но видно, что не только из-за еды пришла, рада тому, что загривок треплю. Собрал чего, приспособил треснувшую

тарелку со следами воска от свечки. Она и воск выгрызла. Соскрёб и с остальных. И вообще пора мне в домике прибрать, не умирать же среди неряшества.

Ну, ночка была. Ещё одну такую, может, и не пережить. Господи, спаси и помилуй! Как представить кончины великих старцев, которые говорили в свои последние земные дни, что ещё не начинали каяться.

Спасает меня и ангел мой хранитель. Почему мне вдруг сильно захотелось выйти на крыльцо? Ангел позвал.

Журавли! С юга на север. Где же они, миленькие, отдохнут, где приземлятся? Как же любо-дорого смотреть на них. Летят именно к нам. «Не нужен им берег турецкий и Африка им не нужна», только Россия.

Милые, родные деточки, жена, братья во Христе, крестники, батюшка! Мысли о вас спасали меня. Я тут мог умереть, и умер бы, если бы не чувствовал, что нужен ещё на земле. «Я умер бы, одна печаль - тебя оставить в этом мире жаль».

Больше ничего не буду записывать, главное запишу: всё в руках Божиих. Сами мы - «пар приходящий на время и исчезающий».

Пора утренние молитвы читать. Ох, пора. Пока есть ещё земное время.

Апрель 2013 г.