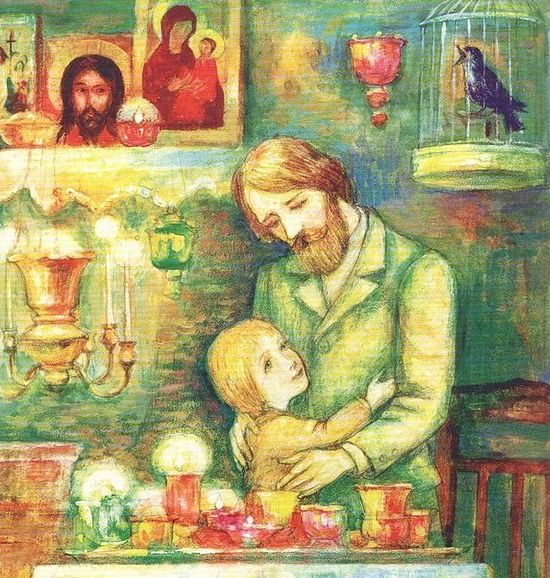

Иллюстрация из книги Ивана Шмелева «Лето Господне»

Иллюстрация из книги Ивана Шмелева «Лето Господне»

Что почитать детям о Пасхе? Конечно, Священное Писание! Это самое главное – чтобы маленький человек знал события Воскресения Христова и понимал, откуда в нашей жизни ежегодно берется радость, заполняющая жизнь христианина в светлые дни.

Но есть и другой, очень важный пласт празднования. Он личный, субъективный и на каком-то глубинном уровне связанный именно с детством. Это – воспоминания, традиции, неуловимые весенние ощущения, долгожданные после поста угощения и подарки. И всё это описано в многочисленных литературных произведениях.

Особое место среди них занимают те, что написаны до Октябрьского переворота: они приоткрывают перед нами пласт православной культуры, традиций, мироощущения людей, который в годы советской власти безжалостно искоренялся. Такие произведения – словно мостик между столетиями.

Честно скажу, среди них много поделок – слезливых и приторных примитивных рассказиков о благочестивых детках, несчастных сиротках, добрых старичках. Рождались они в основном в дореволюционные годы, входили в разнообразные журналы для семейного чтения, которые брали не качеством, а количеством и любимой обывателями мелодраматичностью. Как сказали бы сейчас – нужен контент, и он появлялся – в изобилии.

Но есть среди произведений о Пасхе и настоящие жемчужины – талантливо написанные и глубоко христианские вещи. Они создают ощущение праздника, ведь герои их – дети, тонко чувствующие и остро переживающие величие момента. А еще из этих рассказов можно много узнать о дореволюционных пасхальных традициях – и, может быть, какие-то из них приживутся и в наших современных семьях.

Представляем вашему вниманию подборку из пяти произведений о Пасхе для семейного чтения.

Иван Шмелёв

«Пасха», «Вербное воскресенье», «На Святой»

(главы из книги «Лето Господне»)

Это произведение Ивана Сергеевича Шмелёва удивительно построено. Конечно, в нем есть сюжет, но читать его можно в принципе с любой главы. Каждая – отдельный рассказ, привязанный к тому или иному православному празднику.

Пасхе посвящены три главы. Шмелёв рассказывает о последних неделях поста, Вербном воскресении, о весенних делах: заготовке льда, большой уборке, подготовке иллюминации в Кремле – отец писателя был купцом, меценатом, на свои средства закупал фонарики и фейерверки для праздника.

Удивительный старичок Горкин вырезает пасочницу:

«Он ковыряет на дощечке, и появляется виноград! Потом вырезает “священный крест”, иродово копье и лесенку – на небо! Потом удивительную птичку, потом буковки – X.В. Замирая от радости, я смотрю. Старенькие у него руки, в жилках.

– Учись святому делу. Это голубок, Дух-Свят. Я тебе, погоди, заветную вырежу пасочку. Будешь Горкина поминать. И ложечку тебе вырежу… Станешь щи хлебать – глядишь, и вспомнишь».

Шмелёв словно бы нанизывает на ниточку воспоминания своего детства – как драгоценные камешки. Чудо в том, что читатель, в каком бы возрасте он ни был, принимает их сердцем, и происходит какое-то удивительное узнавание – как будто они и твои тоже.

«Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом: иллюминация, свечки, вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок Горкин, который, пожалуй, умрет скоро… Но он воскреснет! И я когда-то умру, и все. И потом встретимся все… и Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник Зола, певший с мальчишками про волхвов, – все мы встретимся там. И Горкин будет вырезывать винограды на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, которые я видел в поминанье. Стоит Плащаница в Церкви, одна, горят лампады. Он теперь сошел в ад и всех выводит из огненной геенны. И это для Него Ганька полез на крест, и отец в Кремле лазит на колокольню, и Василь-Василич, и все наши ребята – все для Него это! Барки брошены на реке, на якорях, там только по сторожу осталось. И плоты вчера подошли. Скучно им на темной реке, одним. Но и с ними Христос, везде… Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червячка с черной головкой с бусинками-глазами, с язычком из алого суконца… дрожит в яичке. Большое сахарное яйцо я вижу – и в нем Христос».

«Лето Господне» – это такой своеобразный заповедник. Дореволюционная Россия, купеческая Москва, широкие гулянья в праздник, посты, когда закрыты театры и мясные лавки, гудящий над городом колокольный звон. И в этом – жизнь маленького Ванечки, его радости – отец подарил удивительное хрустальное яичко, его беды – съел до разговенья крашенку, простит ли Господь за это?

С родительскими комментариями «Лето Господне» понятно детям с 6–7 лет.

Клавдия Лукашевич

«Мое милое детство»

Лукашевич – одна из самых плодовитых авторов рубежа XIX–XX веков. Не все ее произведения стоят внимания, много среди них и проходных, и тех самых слезливых сентиментальных рассказиков, о которых упоминалось выше. Но автобиографическая повесть «Мое милое детство» стоит особняком.

Ее герои – очень и очень небогатая дворянская семья: скромный и застенчивый отец, живая и импульсивная мама, две девочки, старушка няня. В их доме нет дорогих вещей, они едят скромную еду, не могут позволить себе дорогую одежду, но они безусловно, безоблачно счастливы. Их секрет – мир и любовь друг к другу.

Члены этой бедной семьи безоблачно счастливы. Их секрет – мир и любовь друг к другу

Книга как раз начинается главами, посвященными Вербному воскресенью, Страстной неделе, Пасхе. Религиозную жизнь семьи направляет няня: она следит, чтобы в пост не пелись песни, чтобы на Страстной неделе не было лишнего веселья, она рассказывает девочкам о Христе, Его муках и воскресении.

Характерная для Лукашевич сентиментальная манера, множество уменьшительно-ласкательных слов здесь не раздражают. Потому что чувствуется: в этом правда, это такая семья, такие добрые, искренние люди.

«В Страстную субботу мы с няней ходили и к ранней обедне, и к поздней. Мама бывала недовольна и укоряла няню:

– Ну зачем ты ребенка таскаешь в такую рань?.. Ходи одна, если хочешь.

– Беляночка сама просится… Дитяти Господь милость пошлет… Пусть молится за нас, грешных…

Действительно, я любила эти ночные молитвы, в них было что-то таинственное и святое… Няня говорила, что мы идем хоронить Христа. Я знала, что Плащаницу будут обносить вокруг церкви и мы с няней пойдем со свечами за нею.

Няня тихонько будила меня рано-рано, часа в четыре ночи… Глаза слипались, еще хотелось спать, но в душе был точно какой-то долг: надо идти хоронить Христа.

Выходили мы в полумраке, не пивши чаю, шли с моей старушкой по темным улицам. Таинственно и прекрасно. Душа полна радостью, точно делаешь что-то хорошее… В церкви народу мало, но как-то особенно значительно раздаются моления и испытываешь особенное молитвенное настроение…»

Лукашевич в первых главах своей книги описывает Пасху в небогатом доме, в семье, каких много было в дореволюционном Петербурге. Вот девочки с родителями и няней идут к заутрене, вот долгожданное разговенье, небольшие подарки, поход в гости к бабушке и дедушке, игры – а над всем этим царит безоблачное счастье. Потому что ребенок, который не всегда и ест досыта, растет в любви. А это самое главное.

Алексей Ремизов

«Пасха»

Маленькая гимназистка Оля больше всего на свете любит Светлый праздник. Так любит, что и живет каждый год «от Пасхи до Пасхи». Оля «знает много, что нужно на Пасху», – плачет в подушку, чтобы вышел хорошим торт, не ходит по комнатам, когда ставят куличи в печку, помогает украшать стол – все эти милые подробности Ремизов живописует в своей характерной манере: с серьезностью и важностью, за которой сквозит добрая, необидная насмешка.

Девочка верит: в крестном ходу вместе со всеми идут и мертвые, а в их числе и бабушка, и маленькая сестренка

Но подготовка к празднику – лишь обрамление для главного. Для его неизменности, векового постоянства. Самое важное для Оли – чтобы всё было так, как в прошлом году, чтобы совершилась неизменная, радостная Пасха.

«Всем домом пешком отправляются в церковь. В эту ночь ездить нельзя. Впереди с фонарем – кучер Григорий. За ним – Миша и Лена, потом Наталья Ивановна с Ириной, ключник Федор Кривой и камердинер Федор Прямой. Сзади с узелком нянька Фатевна, а далеко впереди всех Оля с отцом. И во весь путь замирает сердце. “А что, если в этом году, – думает Оля, – не так будет? Вдруг да не будут петь "Христос воскресе"?”»

Девочка верит, что во время крестного хода вместе с народом идут и мертвые, а в их числе и бабушка, и маленькая сестренка Таня. И она плачет, не замечая слез, а нянька шепчет ей: «Какое у тебя лицо светлое, Олюшка! Христос воскресе!»

Мария Толмачёва

«Тасина Пасха»

Рассказ из сборника «Как жила Тася» хорош не только своими милыми бытовыми подробностями подготовки к Светлому празднику. Не только детскими переживаниями и радостью, и даже не тем, какие впечатления вызвала в девочке первая в ее жизни ночная служба. Этот рассказ – важный нравственный урок.

Тася очень хочет пойти к заутрене, но на улице непогода, и мама не желает брать девочку, которая недавно болела. Тася бросается на колени перед иконой и дает обещание: «Вот если, Господи, я к заутрене пойду, так я эту собачку Коле подарю: ему очень хочется».

Погода, действительно, налаживается. И вот Тася уже идет, замирая от радости на свою первую пасхальную заутреню. Девочка не всё понимает, но настроение праздника чувствует сердцем.

«Пахло ладаном, перед иконостасом горели и мигали, как звездочки, огоньки свечей, что-то басом читал диакон, потом звонко и согласно запели гимназисты с клироса. Тася улыбнулась: ей понравилось.

Потом все взяли свечи, дали и Тасе, и она осторожно держала ее и смотрела, как чуть колебался и вытягивался светлый огненный язычок. Но, взглянув на маму, спохватывалась, начинала креститься и кланяться низко, как няня. Прислушиваясь к тому, что пели на клиросе, она узнавала иногда слова из выученных молитв и радовалась им, как знакомым.

Вдруг всё зашевелилось, из алтаря вышел священник, гимназисты один за другим чинно понесли образа и красивые золотые хоругви; и пошел, потянулся вон из церкви крестный ход, и мало-помалу затихло пение вдали. Тася осталась в опустевшей церкви и недоумевающе посмотрела на маму.

– Они сейчас вернутся! – успокоительно шепнула ей та.

И правда, вот уж слышно снова движение за закрытыми дверями, вдруг раскрылись они, и звонко и победно грянул хор:

Победа над собой – главное событие Светлого праздника для маленькой девочки

“Христос воскресе из мертвых! Смертью смерть поправ…”

Широко открыла Тася глазки, даже дух немножко захватило от странной, непонятной радости, глянула на маму, а у той тоже светлое, радостное лицо. Наклонилась она к дочке:

– Христос воскресе, детка! – и поцеловала три раза».

Про свой обет, данный Богу перед заутреней, счастливая и усталая девочка забывает. Вспоминается он ей уже утром, когда уходят на второй план ночные переживания. Тася грустит и злится: отдавать собачку жалко. В душе девочки происходит серьезная борьба, в которой Тася одерживает достойную победу (с помощью голоса совести, а это, как известно, голос Божий). И эта маленькая победа – главное событие Светлого праздника для маленькой девочки.

Василий Никифоров-Волгин

«Двенадцать Евангелий», «Плащаница», «Канун Пасхи», «Светлая заутреня»

(главы из книги «Серебряная метель»)

«Канун Пасхи». Василий Никифоров-Волгин

«Канун Пасхи». Василий Никифоров-Волгин

«Серебряная метель» начинается главами о Великом посте. Здесь Светлый праздник предстает перед читателем с другой стороны – это взгляд простого мальчишки, не дворянина. Правда, он тонко чувствует, переживает пасхальные события, он религиозен – но это сын простого сапожника. Его окружает бедная жизнь, простой быт, но тем значительнее кажутся переживания ребенка, связанные с Воскресением Христовым.

«Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой и свежей улице:

– Почему люди спят, когда рань так хороша?

Отец ничего не ответил, а только вздохнул. Глядя на это утро, мне захотелось никогда не отрываться от земли, а жить на ней вечно – сто, двести, триста лет, и чтобы обязательно столько жили и мои родители. А если доведется умереть, чтобы и там, на полях Господних, тоже не разлучаться, а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать ее».

Вообще отец Васьки, героя книги, – удивительный человек. Он не просто вдумчив и религиозен: он каждым своим словом доказывает, что можно быть простым сапожником и тонко, поэтически мыслить и чувствовать:

«Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:

– Это для чего?

– В знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!

До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.

– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне…

Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе:

— Да… часы на Спасской башне… Пробьют – и сразу же взвивается к небу ракета… а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне – сто один выстрел!..

Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок сороков вторят ему как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эх, сынок, не живописать словами пасхальную Москву!

«Такая сила плывет над Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься!»

Отец умолкает и закрывает глаза.

– Ты засыпаешь?

– Нет. На Москву смотрю.

– А где она у тебя!?

– Перед глазами. Как живая…»

Пасхальная заутреня захватывает Ваську мощным потоком, своим светом и торжеством. Он забывает все обиды. Христосуется, обещает своим друзьям-мальчишкам не обзываться, не дразниться и не драться с ними. И это чувство в душе мальчишки находит отклик в звучащих с амвона словах святителя Иоанна Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества…»

***

Эти рассказы о Пасхе, о жизни таких далеких от нашего времени мальчишек и девчонок важны вот чем: они словно бы объединяют наших детей и их ровесников, которые жили больше столетия назад. Они говорят о том, что главный для нас, православных христиан, праздник – Светлое Христово Воскресение – остается неизменной, решающей нашу судьбу величиной. И маленький Ванечка Шмелёв, и сын сапожника Васька, которому суждено быть расстрелянным в 1941 году за «антисоветскую агитацию», и нежные барышни-гимназистки – все они чувствовали то же, что и мы сейчас: «Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»

Со Страстной седьмицей!

Трогательные душевные

рассказы!

"Лето Господне" " и др. читается взрослыми также.

Дети должны быть с родителями церковными, тогда и суть прочитанного будет понятна

Несколько раз перечитывала....снова прочту.