«Седе Адам прямо рая,

и свою наготу рыдая плакаше…»[1].

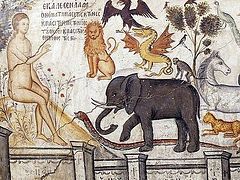

В последнюю неделю перед Великим Постом Церковь напоминает нам об изгнании наших праотцев Адама и Евы из рая. При этом в богослужении сделан особенный акцент на рефлексии Адама, т.е. том отклике, который родился в его душе как следствие потери Отца и дома Отчего. Раскаяние, безутешный плач и тоска по потерянному Отечеству – наследие, которое оставил Адам всем своим потомкам. Наследие, которое нам следует хорошо осмыслить, чтобы понять те непонятные процессы, которые порой происходят внутри нас самих…

Раскаяние и тоска по потерянному Отечеству – наследие, которое оставил Адам всем своим потомкам

Недавно один близкий мне человек озадачил меня вопросом, которому предшествовал небольшой рассказ:

«Однажды ехал я на машине по своим делам. И на улице, и в душе было как-то пасмурно, хотя никаких особенных неприятностей жизнь мне тогда не предлагала. Ехал я по знакомым с детства местам, и вдруг решилось мне подъехать к тому детскому садику, в котором я провел 3 года своей жизни 35 лет назад. Подъезжаю. Подхожу к дверям садика, и тут, совершенно неожиданно, со мной происходит нечто невообразимое. Мое сердце будто накрыла какая-то теплая ласковая волна, и если бы я был женщиной, слезы ручьем потекли бы у меня из глаз. Я не привык плакать, но и у меня глаза повлажнели, и ком подступил к горлу.

Да, я знаю, что можно назвать это ностальгией. Но, как мне представляется, ностальгия обычно связана со множеством теплых впечатлений и воспоминаний о прожитом. У меня же никаких особых, тем более теплых воспоминаний и впечатлений о том садике не было. Да и вообще мое детство трудно назвать счастливым. Тем не менее тогда я просто ощущал себя как Адам, который только что покинул Рай, плачет и готов все отдать, лишь бы только вернуться туда.

С тех пор, когда бывает на душе тоскливо, я стараюсь ездить к своему садику или хотя бы привожу на память его образ, и всякий раз ‟тучи” во мне расходятся. Но у меня появился вопрос: что это такое? Почему то, что в реальности для меня – лишь далекое прошлое, которое уже никогда ко мне не вернется, имеет такое влияние на мою душу?»

Тоска Адама по раю… Ничто не могло заглушить ее и наполнить душу радостью: ни данное только что обетование о грядущем Мессии, ни безграничная девственная природа, ни многие столетия жизни на земле, рядом с любимой женой и детьми. Так и оставалась эта тоска безотрадной и безнадежной для Адама и его потомков, пока не прозвучало наконец: «Приблизилось Царство Небесное» (Мф. 10, 7). Христос пришел и наполнил души тоскующих по раю наследников Адама надеждой: «Приблизилось Царство Небесное. Трудитесь, дети, и Я верну вам то, о чем вы тоскуете!»

Однако сама тоска по небесному Отечеству, пусть и растворенная надеждой, нам все же оставлена, чтобы быть той движущей внутренней силой, которая будет устремлять нас к единственной правильной цели – к Царству. Она оставлена как дар, без которого наше сокровище, а значит, и наше сердце никогда не покидали бы пределов земли.

Как проявляется в нашей жизни эта спасительная тоска? По самой сути своей она – не что иное, как живущее в тайниках нашей души сильное стремление вернуться на Родину, к Отцу, которое сопровождается четким представлением о том, что Родина эта – за пределами земли. Это чувство, подобное чувствам эмигранта, тоскующего по земному отечеству, или чувствам заключенного, живущего лишь надеждой на свободу, только еще более щемящее и сопровождаемое ощущением того, что лишь там обретается подлинное успокоение мятущейся души. При этом чувстве христианин «остывает» ко всему земному и не колеблясь оставил бы все, лишь бы поскорее вернуться Домой. Но есть в этом чувстве и осознание того, что настоящей готовности вернуться все же еще нет. И от этого осознания рождается молитва к Богу о даровании еще времени на покаяние.

Эта тоска умеет облекаться и сообщаться нам и в образах нашей прошлой жизни. Для кого-то это могут быть воспоминания о его детстве, по своему эмоциональному окрасу подобные тем, что ощутил мой знакомый. В ком-то эта тоска просыпается, когда он вновь «проживает» прошедшие давно испытания, ибо тогда присутствие рядом Отца он испытывал особенно сильно. Кому-то она дается и через опыт пронесенной по жизни тоски по отечеству земному, которое для нас – малая Родина, данная на время подготовки к возвращению.

В любом своем проявлении это – именно дар Бога человеку, данный для того, чтобы он не забывал, где на самом деле цель его глубинных чаяний, и не перепутал эту цель ни с чем другим. А перепутать можно. Не понимая этой тоски, которую человек, как и многое другое, наследует от Адама, и не зная о ее предназначении, можно расходовать весь ее потенциал на погоню за бесчисленными «обманками», о чем и говорит нам все многообразие опыта в нас и вокруг нас.

Тоску Адама по раю Царь и псалмопевец Давид образно уподобляет плачу еврейского народа на Вавилонских реках в период Вавилонского плена. В своем 136-м псалме, который исполняется на богослужении подготовительных к Великому Посту недель, он говорит о тоске по Отечеству, которую испытал Богоизбранный народ в период плена. Но при этом таинственно изображает и тоску потомков Адама по Отечеству Небесному. «На реках Вавилонских», т.е. в месте изгнания, которое вроде и наполнено какой-то «водой», без которой мы не можем жить, мы все же «седохом и плакахом». Мы плачем. Но когда? «Внегда помянути нам Сиона»: когда мы вспоминаем, что отечество наше далеко. В минуты этого плача «пленившии нас», т.е. все наши мысли и намерения, устремляющие к земному благополучию, попросят нас: «воспойте нам от песней Сионских»!

Мы плачем, когда мы вспоминаем, что отечество наше далеко

Возрадуйтесь! Ведь все для безоблачного счастья у вас уже есть, и многое ждет еще впереди! Перед вами вода, которая изобилует всем, необходимым для этого счастья!

Но мы им отвечаем: «Како воспоем песнь Господню на земли чуждей?» Как мы можем обрести свое истинное счастье, когда мы на чужбине? «Песнь Господня» – полнота счастья души, вернувшейся в дом Отчий – не предназначена для чужбины, а потому и неуместна на ней. Неуместно и недостойно устремляться к безоблачному счастью на чужбине, когда оно приготовлено нам на Родине. И тому, кто этого не понимает, обращено предупреждение:

«Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего» (Пс. 136, 5).

Если забуду я о своей Отчизне, если возвращение на Родину я не положу в основание всех своих чаяний и трудов, то обесцениваются все мои дела и слова. Все напрасно, если оно не приближает меня к возвращению! Все же помыслы и намерения, уводящие нас от этой главной цели, есть лишь «младенческий лепет», а потому псалмопевец призывает «разбивать» их о камень веры.

На «реках Вавилонских» мы плачем. Плач этот – неизбежное проявление той тоски, о которой мы сегодня говорим. Прежде, чем Адам заплакал об убитом Авеле, он плакал о потерянном рае, и этот второй плач в определенном смысле – источник всего прочего плача потомков Адама. Почему так? Он – начало плача вообще, имеющее в себе указание на причину всякого плача – греховное помрачение и, как следствие, потерю Отечества. А потому плач – естественное и неизбежное состояние наше вдали от Родины.

«Плачь и рыдай, – говорит святитель Димитрий Ростовский, – ибо ничего более верного не имеешь в веке сем, нежели плач, ничего благопотребнейшего не найдешь, нежели рыдание. Не плача ли достойна жизнь твоя? Не рыдания ли достойно твое пребывание в мире?... Все святые плакали и рыдали во всей жизни своей... Поэтому и ты всегда плач в юдоли сей».

Почему плач святитель называет благопотребнейшим? Разве плач – это не только горькое свидетельство скорби или боли? Отнюдь нет! Да, плачем переживается потеря, но и плачем же, по милости Божией, потеря и возвращается, когда речь идет о даре Божием – возвращении Отечества! Растворяя радостью наш плач по раю, Господь возвестил: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5, 4). «В слезах, – учит святитель Игнатий (Брянчанинов), – таинственно живет утешение, и в плаче – радость». Только о каком плаче и о каких слезах идет речь? Отнюдь не о всяких, ибо

«иной бывает особенно склонен к слезам по природе и при всяком удобном случае проливает слезы: такие слезы называются естественными. Есть и греховные слезы. Греховными слезами называются слезы, проливаемые по греховным побуждениям»[2].

К слезам естественным относятся и все те, что бывают вызваны страданиями и болью, с которыми мы сталкиваемся в этом мире.

Но не об этих слезах идет речь, когда перед нами цель, достигаемая слезами. В то время как слезы естественные и греховные – лишь свидетельство естественной слабости и бессилия, есть слезы иного рода, свидетельствующие о силе души и привлекающие к душе утешение и прощение. Слезы, через которые проявляется «сердечное чувство покаяния, спасительной печали о греховности и разнообразной, многочисленной немощи человека»[3]. Впрочем, по словам святителя Игнатия, полезен и всякий плач, «растворенный упованием на Бога: утешает душу, смягчает сердце, отверзает его ко всем святым, духовным впечатлениям»…

Есть слезы, свидетельствующие о силе души и привлекающие к душе утешение и прощение

В поисках ответа на вопрос, заданный мне близким человеком, рассказавшим свою историю, я пришел к мысли о том, что история эта – яркое проявление в его душе той тоски о потерянном Отечестве, которую мы все же наследуем от нашего праотца Адама. Быть может, он начал забывать о нем и излишне прилепился к земному преуспеянию, может, и по другим каким причинам Господь очистил в его душе этот дар, дабы он задумался и где-то подкорректировал свою жизненную цель. Почему в его случае это сделано при помощи детских впечатлений? Думаю, потому, что хотя он и не считает свое детство счастливым, детство – такое время, когда человек во многом подобен первозданному Адаму в силу своей чистоты. Да и жизнь его, по сути, беззаботна благодаря «крыльям» отца и матери.

И все же Адам плакал не только о потерянном рае. В песнопении Недели сыропустной говорится о том, что он оплакивал свою наготу, ибо рай облекал его снаружи и наполнял его изнутри. И этот его плач, вместе с тоской по потерянному раю, – то бессмертное наследие, которое наш праотец оставил нам как руководство для достижения нашего Небесного Отечества.