Иван Бунин «Разве можем мы забыть Родину? Может человек забыть Родину? Она – в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадает», – это сказал первый русский лауреат Нобелевской премии в области литературы Иван Алексеевич Бунин, находясь, к нашему сожалению, в эмиграции. Сожаления наши не прошли и спустя десятилетия, хотя уже понятно, что выжил Бунин именно благодаря отъезду из помрачившегося Отечества; и произведения писателей-эмигрантов во множестве на Родине издали. Ведь до сих пор не преодолен русский раскол, а русский исход из Отечества – имеет ли завершение?

Иван Бунин «Разве можем мы забыть Родину? Может человек забыть Родину? Она – в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадает», – это сказал первый русский лауреат Нобелевской премии в области литературы Иван Алексеевич Бунин, находясь, к нашему сожалению, в эмиграции. Сожаления наши не прошли и спустя десятилетия, хотя уже понятно, что выжил Бунин именно благодаря отъезду из помрачившегося Отечества; и произведения писателей-эмигрантов во множестве на Родине издали. Ведь до сих пор не преодолен русский раскол, а русский исход из Отечества – имеет ли завершение?

Мог ли иначе мыслить и чувствовать человек, родившийся в Воронеже, а выросший в имении Озёрки под Ельцом – тогда Орловской губернии, а ныне Липецкой области.

22 октября (10 октября по ст. ст.) исполняется 150 лет со дня рождения нашего выдающегося нобелианта, не только поэта тончайших внутренних переживаний и описателя русского пейзажа, но и автора правдивых, порою страшных строк о темных сторонах русской души. Любителям отечественной словесности, несмотря на эмиграцию Бунина, удалось и в советское время прочесть его знаменитые «Антоновские яблоки», «Русю», «Суходол», «Деревню»… Помним, что и в эмиграции, в 1920-е годы, Бунин написал такие замечательные произведения, как «Митина любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина», «Жизнь Арсеньева» и другие.

Пушкинская премия Бунину присуждалась несколько раз. А в 1909 году он был избран почетным академиком Санкт-Петербургской академии наук по разряду изящной словесности. Помним, что он блистательно перевел «Песнь о Гайавате» американца Генри Лонгфелло, фактически создав «русского Гайавату».

Помним и что высоко отозвался о поэме Александра Твардовского «Василий Теркин».

«Дорогой Николай Дмитриевич, – писал Бунин из Парижа Телешову, – я только что прочитал книгу А. Твардовского (“Василий Тёркин”) и не могу удержаться – прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, – это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык – ни сучка ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого, слова. Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за “Тёркина”».

О поэме А. Твардовского «Василий Теркин»: «Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость… и какой необыкновенный народный, солдатский язык»

Говоря о Бунине, нельзя не вспомнить о его собственном выдающемся вкладе в отечественную поэзию; со стихов он начинал как литератор и оставил читателям незабываемые строки. Разве не тронет русское сердце, например, стихотворение «Родина»:

Они глумятся над тобою,

Они, о родина, корят

Тебя твоею простотою,

Убогим видом черных хат…

Так сын, спокойный и нахальный,

Стыдится матери своей –

Усталой, робкой и печальной

Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья

На ту, кто сотни верст брела

И для него, ко дню свиданья,

Последний грошик берегла.

Дар Бунина-беллетриста и Бунина-стихотворца несомненен, и вклад писателя в сокровищницу русской литературы – остается и не оспаривается.

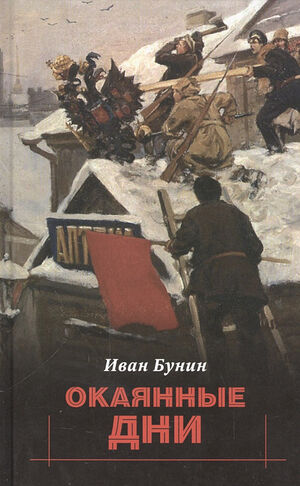

Но сегодня хотелось бы вспомнить и Бунина-публициста, каковым он предстает в своих умопомрачительных и горьких дневниковых записках «Окаянные дни», сделанных в каком-то смысле в конспиративных условиях 1918–1919 годов, опубликованных в 1925 году, а на родине обнародованных уже в так называемые «перестроечные» времена, ближе к новому смутному отечественному рубежу начала 1990-х.

Но сегодня хотелось бы вспомнить и Бунина-публициста, каковым он предстает в своих умопомрачительных и горьких дневниковых записках «Окаянные дни», сделанных в каком-то смысле в конспиративных условиях 1918–1919 годов, опубликованных в 1925 году, а на родине обнародованных уже в так называемые «перестроечные» времена, ближе к новому смутному отечественному рубежу начала 1990-х.

Записки Ивана Бунина остры, резки, позиция его акцентирована и ценности его понятны. Высокий писательский дар (зрения, слова, мысли) словно на мраморе вечности высекает портрет русской смуты, русского бунта, «бессмысленного и беспощадного» (по Пушкину), а также мурло того общественного русского типажа, которого поэт-футурист Велимир Хлебников предсказал в своих нумерологических расчетах как «Некто 1917». С горечью можем констатировать, что, с одной стороны, грех смуты и братоубийства нами, русскими, не раскаян в полной мере и по сей день, и, более того, мы видим – в том или ином гримасном виде – те же проявления и в наши дни, в течение последних трех десятилетий.

Давайте вчитаемся во фрагменты этих «Окаянных дней» (как метко подобран эпитет для характеристики русских помрачений!).

1 января 1918 года Бунин запишет, и мы прочтем потом (спустя семь десятилетий):

«…встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала: “Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят, пропала!”»

Ошиблась старуха. Россия пропала не на чертову дюжину лет, а на десятилетия. Теперь-то мы надеемся, верим, что не насовсем пропала, да кто знает, как все обернется.

Бунин в «Окаянных днях» пристален, свойственно ему желчен, но и хирургически точен. Даже в портретах литераторов-современников. О символисте Брюсове:

«Всё левеет, “почти уже форменный большевик”. Не удивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал (совсем Тютчев!) немедленного взятия Константинополя. В 1905-м появился с “Кинжалом” в “Борьбе” Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик».

Вот о неких других – характеристично, метко, зримо и, как мы теперь знаем о движителях большевистского переворота, точно. Запись начинается с важного и теперь комментария о введении «нового стиля»:

«5 февраля. С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже восемнадцатое. Вчера был на собрании “Среды”. Много было “молодых”. Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник.

Читали Эренбург, Вера Инбер.

Саша Койранский сказал про них:

Завывает Эренбург,

Жадно ловит Инбер клич его –

Ни Москва, ни Петербург

Не заменят им Бердичева».

Чуткое ухо Бунина вслушивается в звук говорящей толпы:

«– Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже, и первым делом нам же, народу!

Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут и всем придется расплачиваться за то, что натворили.

– Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, – холодно сказал рабочий и пошел прочь.

Солдаты подтвердили: “Вот это верно!” – и тоже отошли».

«“Мы вас всех перережем”, – холодно сказал рабочий и пошел прочь. Солдаты подтвердили: “Вот это верно!”»

А вот 10 февраля. Со времени октябрьского переворота прошло всего лишь два с половиной месяца.

«Мир, мир, а мира нет. “Между народом Моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их”. Это из Иеремии – все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: “И народ Мой любит это… вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их”.

Потом читал корректуру своей “Деревни” для горьковского книгоиздательства “Парус”. Вот связал меня черт с этим заведением! А “Деревня” вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?

Потом просматривал (тоже для “Паруса”) свои стихи за 16 год.

Хозяин умер, дом забит,

Цветет на стеклах купорос,

Сарай крапивою зарос,

Варок, давно пустой, раскрыт,

И по хлевам чадит навоз…

Жара, страда… Куда летит

Через усадьбу шалый пес?

Это я писал летом 16 года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом.

Летом прошлого года это осуществилось полностью:

Вот рожь горит, зерно течет,–

А кто же будет жать, вязать?

Вот дым валит, набат гудет,–

Да кто ж решится заливать?

Вот встанет бесноватых рать

И как Мамай всю Русь пройдет…»

Еще из февральских «засечек»:

«Приехал Д. – бежал из Симферополя. Там, говорит, “неописуемый ужас”, солдаты и рабочие “ходят прямо по колено в крови”. Какого-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке.

*

Извозчик возле “Праги” с радостью и смехом: “Что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде все равно нами владал. Он уж там, говорят, тридцать главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному “трогай”, а за ним и все».

Но и в эти страшные дни в Бунине жив человек – поэт, художник:

«Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им – красота и радость. Особенно была хороша одна – прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты… Что ждет эту молодость?

К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи и еще не растаявший белый, мягкий снег».

А это – словно и о наших сегодняшних, вроде и мирных, но не менее хамски разнузданных, бандитских окаянных днях:

«В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил: “Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропил двадцать тысяч царскими”.

Двадцать тысяч! Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя черт его знает – может, и правда».

А вот тоже – из несусветного, но, как мы уже знаем по сносу храмов рубежа 1930-х и прочим большевистским мерзостям, до жути достоверное:

«Только что слышал, будто Кремль минируют, хотят взорвать при приходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов… Великие князья, терема, Спас-на-Бору, Архангельский собор – до чего все родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, понятое! Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно.

*

– Вставай, подымайся, рабочай народ!

Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские.

Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: “Cave furem”. На эти лица ничего не надо ставить – и без всякого клейма все видно.

«“Вставай, подымайся, рабочай народ!” Голоса утробные, первобытные. Лица… преступные, иные прямо сахалинские»

*

Большое, говорят, наказание нам будет, да и поделом, по правде сказать: уж очень мы освинели!»

А это уж совсем вневременной портрет, наша, с позволения сказать, «гордость и краса декадентской культуры». Ничуть не отличается от сегодняшнего дня:

«Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то “Музыкальная табакерка” – сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал “Гавриилиаду”, произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне – большой гонорар, говорит, дадим».

Поэт в Бунине пробивается к жизни, как трава меж камнями булыжной мостовой: в тот же день он запишет:

«но вот тихий переулок, совсем темный, идешь – и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра…»

И ниже – сразу две записи:

«“Съезд Советов”. Речь Ленина. О, какое это […]!

*

Читал о стоящих на дне моря трупах – убитые, утопленные офицеры. А тут “Музыкальная табакерка”».

«Читал о стоящих на дне моря трупах – убитые, утопленные офицеры. А тут “Музыкальная табакерка”…»

Вот отрывки из мартовских записей:

«5 марта. В вечерней газете – о взятии немцами Харькова. Газетчик, продававший мне газету, сказал:

– Слава Тебе, Господи. Лучше черти, чем Ленин».

Оказывается, не весь народ сходил с ума, поврежденный ложно понятой свободой. Какое трезвое и страшное суждение прозвучало из уст газетчика, какое горькое понимание правды о нелепо захвативших власть проходимцах!

«12 марта. …Большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они все еще держатся. Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами: да нет, вы только подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели произвести – и вдруг такой неожиданный успех!»

А вот уже спустя год, в Одессе, куда Бунин тщетно бежал от безысходности. Волна смуты, поднятая по всей несчастной, страдающей, гибнущей великой Империи, настигла его и там. Сарказм автора заметок попадает в самую точку, и можно лишь ухмыльнуться, узнавая современные реалии. Да беда еще и в том, что ни усмехаться не хочется, ни сил уже на усмешку нет – нечем усмехаться!

«12 апреля 1919 г. …Почта русская кончилась уже давно, еще летом 17 года: с тех самых пор, как у нас впервые, на европейский лад, появился “министр почт и телеграфов”. Тогда же появился впервые и “министр труда” – и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие: “Я тебя арестую, сукин сын!”…

*

Как они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров – непременно почему-то комиссаров – и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли как грибы, и все “пожирали друг друга”, образовался совсем новый, особый язык, “сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании…” Все это повторяется потому, прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна».

«Одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана»

Но писатель в Бунине неотменим даже в эти страшные дни:

«Ночью лил дождь. День серый, прохладный. Деревцо, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая-то окаянная! Главное – совсем нет чувства весны. Да и на что весна теперь?»

Прямо навылет пронзает, верно? «Да и на что весна теперь?»

И, ох, прямо под дых:

«“Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой…” Как любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант».

И далее:

«“Левые” все “эксцессы” революции валят на старый режим, черносотенцы – на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого – на соседа и на еврея: “Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на все это дело подбили…”

*

Прав был дворник (Москва, осень 17 года):

– Нет, простите! Наш долг был и есть – довести страну до Учредительного собрания!

Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, – мимо него быстро шли и спорили – горестно покачал головой:

– До чего в самом деле довели, сукины дети!»

В эти страшные времена Бунин перечитывает русские исторические источники, находя снова и снова совпадения со своим временем. Мы же добавим и свое время. Озадаченно задумаемся: что же меняется в русском человеке? Неужели ничего?

«“Российская история” Татищева: “Брат на брата, сыневе против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведущие, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день возрыдает…”

А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий “сдвиг” к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому! Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о “российской истории” не имел».

Трудно человеку удержаться от человеческой реакции на действительность, когда он становится свидетелем творящегося вокруг нечеловеческого произвола.

«Какая у всех свирепая жажда их (большевиков. – С.М.) погибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга.

*

“Ах, мщения, мщения!” – как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году.

*

Закрою глаза и все вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей… Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!»

И вот – катарсис:

«Эта церковная красота, этот остров “старого” мира в море грязи, подлости и низости “нового”, тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели – любимое мое. Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей – все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал».

«Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели – любимое мое»

О проводниках «революции» и о «новой культуре»:

«Дыбенко… Чехов однажды сказал мне:

– Вот чудесная фамилия для матроса: Кошкодавленко.

Дыбенко стоит Кошкодавленки.

*

Подумать только: надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с Чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет “последних достижений в инструментовке стиха” какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и “антерисуется” стихами!

Вообще теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!

Кстати, об одесской Чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать – над клозетной чашкой.

А у “председателя” этой Чрезвычайки, у Северного, “кристальная душа”, по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин – всего несколько дней тому назад – “в гостиной одной хорошенькой женщины”».

Как видим, Бунин показывает не такие лица известных литераторов, как нам предлагала школьная программа. Ради полноты картины следует знать и бунинскую правду:

«Вспомнилось: осень 14 года, собрание московских интеллигентов в Юридическом обществе. Горький, зеленея от волнения, говорил речь:

– Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится стомиллионным брюхом на Европу!

Теперь это брюхо большевицкое, и он уже не боится.

Рядом с этим есть в газетах и “предупреждение”. “В связи с полным истощением топлива электричества скоро не будет”. Итак, в один месяц все обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды – ничего!

Да, да – “вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь тучных, но сами от того не станут тучнее”».

Бунин записывает еще одну цитату из исторической книги. Сей раз – из Соловьева:

«“Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шаткость… И вот они опять возникли в огромном размере… Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь… У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло… Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев…”»

Какие, однако, точные, вещие и, кажется, непреходящие слова о нас!

По словам очевидцев, на постели почившего в Париже писателя (Бунин скончался во сне в два часа ночи с 7 на 8 ноября 1953 г.) лежал том романа Л.Н. Толстого «Воскресение». Посему логично будет завершить наш беглый очерк бунинских «Окаянных дней» темой Воскресения, и да не введут нас – спустя почти столетие – в соблазн печали или в печаль соблазна последние строки воспоминания о Пасхе 1917 года:

«Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование…»

О Пасхе 1917 года: «…пасхальные колокола звали к чувствам радостным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне…»

И эти странички автор тщательно прятал в 1919 году в дверной щели, дабы не подвергнуться внезапному аресту.

«В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна, даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настежь – и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплевывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование…»

***

Он похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, наш любимый русский литературный классик, сказавший: «Жизнь есть, несомненно, любовь, доброта, и уменьшение любви, доброты есть всегда уменьшение жизни, есть уже смерть». («Слепой», 1924).

Быть может, главное бунинское послание для России, то есть и для всех нас, более всего в этом?