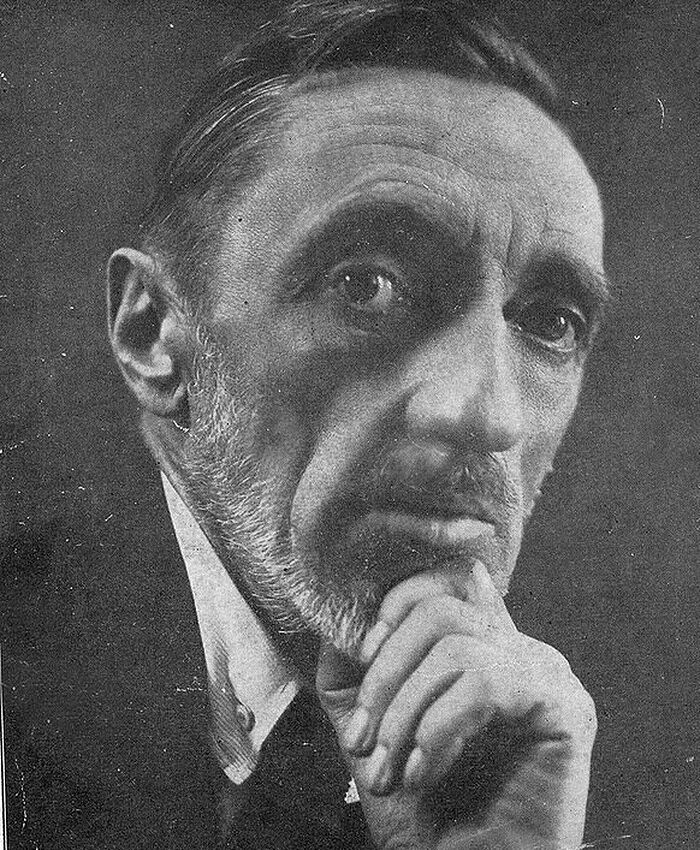

Ивана Шмелева называли «певцом сияющей православной души». Автор «Лета Господня» и «Богомолья», воспитанный в семье, основанием которой была вера в Бога, жизнь по Его заповедям, неожиданно горячо приветствовал Февральскую революцию, но Октябрьскую революцию счел непонятной для народа. Его метания и поиски Бога были особенно сложны, когда был расстрелян его единственный и горячо любимый сын Сергей. Писатель, родившийся через два дня после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 16 октября, перешел в жизнь вечную в обители Покрова под Парижем. Глубоко верующий и знающий, что такое отход от веры, Иван Шмелев, как говорили потом, приехал «умереть у ног Царицы Небесной под ее покровом».

Родители

Иван Сергеевич Шмелев родился в 1873 году 3 октября по старому, или 16 октября по новому, стилю в Москве, в Замоскворечье, в семье купца Сергея Ивановича Шмелева. Отец писателя был крупным строительным подрядчиком: брал подряды на строительство ледяных горок, украшал Москву к праздникам, гонял по Москве-реке плоты, содержал бани и купальни. Видимо, отец был человеком добрым, располагающим, христианского духа, если для него его работники заказали у знаменитого Филиппова гигантский крендель с надписью «На День ангела хозяину благому», а потом по московским улицам несли его на липовом щите. Об отце Шмелев вспоминал бесконечно, а о матери вспоминал редко. Евлампия Гавриловна была образованнее мужа – она окончила один из московских институтов благородных девиц. В воспитании детей проявляла строгость. Писатель позже вспоминал, как его пороли: веник превращался в мелкие кусочки. Но не надо забывать, что, овдовев, она «вывела» всех детей в люди, смогла дать каждому образование и воспитать в православной вере. Детство, проведенное в патриархальной семье, стало главным истоком творчества Шмелева.

Детство, проведенное в патриархальной семье, стало главным истоком творчества Шмелева

Гимназия

Шмелев сначала учился в престижной 1-й гимназии Москвы. По конкурсному экзамену из 400 мальчиков туда приняли только 60. Через три месяца он был переведен в 6-ю гимназию, рядом с домом. В престижной гимназии его заставляли писать сочинение на тему «Чем отличаются союзы от наречий» или «Труд и любовь к ближнему как основы нравственного совершенствования». А в 6-й гимназии предлагали написать сочинения на темы «человеческие»: «Утро в лесу», «Гроза в лесу», «Русская зима». С большим теплом вспоминал Шмелев учителя словесности Федора Владимировича Цветаева, который уважительно относился к литературным трудам юного Шмелева.

С большим теплом вспоминал Шмелев учителя словесности Федора Цветаева, который уважительно относился к его ранним литературным трудам

Затем были годы учебы в Московском университете на юридическом факультете. Увлекался он не только юридическими науками, словесностью, но, как ни странно, естественными науками, зачитывался книгами по сельскому хозяйству и электричеству, посещал лекции К. Тимирязева, В. Ключевского, А. Веселовского. После окончания университета, с 1898 по 1907 год, служил помощником присяжного поверенного в Москве, чиновником по особым поручениям во Владимире-на-Клязьме. В 1907 году Иван Шмелев ушел со службы, полностью посвятив себя литературному творчеству.

Семья

Иван Шмелев с женой Ольгой и сыном Сергеем

Иван Шмелев с женой Ольгой и сыном Сергеем

В октябре 1895 года женился на Ольге Охтерлони (1875–1936) – дочери генерала Александра Охтерлони, героя обороны Севастополя. Несмотря на патриархальное купеческое воспитание с обычаями и культурой, основанной на православных традициях, перед свадьбой Иван пишет своей невесте: «Мне, Оля, надо еще больше молиться. Ведь ты знаешь, какой я безбожник». Именно благодаря влиянию на Ивана Шмелева набожной супруги Ольги будущий писатель на осознанном уровне вернулся к своим корням – православной вере, за что всю жизнь был благодарен жене. 6 января 1896 года в их семье родился единственный и горячо любимый сын Сергей, который ушел из жизни совсем молодым, в 1921 году.

Благодаря влиянию на Ивана Шмелева набожной супруги Ольги будущий писатель на осознанном уровне вернулся к православной вере

Путешествие на Валаам

В августе 1895 года студент юридического факультета Московского университета Шмелев выбрал по желанию своей невесты Ольги местом для их свадебного путешествия древний Валаамский монастырь. Воспоминания о поездке:

«И вот мы решили отправиться в свадебное путешествие. Но – куда?… Петербург?… Ладога, Валаамский монастырь?.. туда поехать? От Церкви я уже шатнулся, был если не безбожник, то никакой. Я с увлечением читал Бокля, Дарвина, Сеченова, Летурно… Я питал ненасытную жажду «знать»… это знание уводило меня от самого важного знания – от источника Знания, от Церкви. И вот в каком-то полубезбожном настроении, да еще в радостном путешествии, в свадебном путешествии, меня потянуло… к монастырям!»

Благословение в свадебное путешествие Шмелев получил у старца в Троице-Сергиевой лавре. Преподобный Варнава, провидя писательский талант, благословил его и так: «…превознесешься своим талантом».

Первая книга писателя «На скалах Валаама. За гранью мира. Путевые очерки» была задержана по распоряжению обер-прокурора К. Победоносцева. Это событие надолго отвратило молодого автора от литературы. Через 40 лет Шмелев создал новую редакцию этого произведения под названием «Старый Валаам» (Париж, 1935).

Известность

До отставки в 1907 году Шмелев написал ряд рассказов, посвященных социальным темам («Вахмистр», «По спешному делу», «Распад», 1906; «Иван Кузьмич», «Гражданин Уклейкин», 1907). Для героев Шмелева революция – очистительная сила, под ее влиянием они осознают новую правду.

Славу Шмелеву принесла повесть «Человек из ресторана» (1910). Критики сравнивали ее с произведениями Ф. Достоевского, продолжая традицию «бедных людей», повесть при всем ее социально-обличительном звучании несла в себе и новый пафос утешения, которое оскорбленная душа официанта Скороходова обрела в вере. По легенде, эта повесть спасла Шмелева от смерти: в двадцатом году его как офицера запаса царской армии ждал расстрел, но комиссар признал в нем автора повести об официанте и отпустил.

Революция

Иван Сергеевич Шмелев горячо приветствовал Февральскую революцию, выступал на митингах, в качестве корреспондента «Русских ведомостей» встречал в Сибири освобожденных политкаторжан, сотрудничал в газете «Власть народа». Однако размышления о начавшемся переустройстве общества привели Шмелева к мысли, что оно не будет понятно темной массе народа.

Октябрьскую революцию не принял, но вначале не терял оптимизма. Так, в ноябре 1917 года Шмелев записал:

«Разрушение и хаос, куда не поглядишь... Что ж, умирает жизнь? Рождается..., только мы-то старыми глазами ясно не видим этого... Смерти нет для Великой Страны».

В 1918 году Шмелев приехал в Крым. Здесь, в Алуште, писатель купил на горе небольшую дачку, «глинобитный домик в 2 комнаты», с видом на море. Но годы, проведенные в Крыму, стали одними из самых трагичных в жизни Шмелевых.

Сын. Скорби

У Ивана Шмелева был единственный сын Сергей, которого он любил нежно и страстно. В 1920 году офицер Добровольческой армии Сергей Шмелев отказался уехать с врангелевцами на чужбину и остался в Крыму, поверив в объявленную большевиками амнистию. Но в январе 1921 года сын писателя Сергей Шмелев без суда и следствия вместе с сорока тысячами других участников «Белого движения» был расстрелян. Иван Сергеевич долго об этом не знал, искал сына, ходил по кабинетам чиновников, посылал запросы, писал Луначарскому и молил о помощи:

«Без сына, единственного, я погибну. Я не могу, не хочу жить… У меня взяли сердце. Я могу только плакать бессильно. Помогите, или я погибну. Прошу Вас, криком своим кричу – помогите вернуть сына. Он чистый, прямой, он мой единственный, не повинен ни в чем».

Уже узнав о расстреле, Иван Сергеевич просил найти и выдать тело сына: «Я хочу знать, где останки моего сына, чтобы предать их земле. Это мое право. Помогите».

Эмиграция

Горе круто изменило жизнь писателя. Поняв, что больше ничего нельзя узнать о смерти сына, Шмелевы ищут возможности выехать из Крыма в Москву. Шмелевы стали хлопотать о выезде из страны:

«Мне нужно отойти подальше от России, чтобы увидеть ее все лицо, а не ямины, не оспины, не пятна, не царапины, не гримасы на ее прекрасном лице. Я верю, что лицо ее все же прекрасно. Я должен вспомнить его. Как влюбленный в отлучке вдруг вспоминает непонятно-прекрасное что-то, чего и не примечал в постоянном общении. Надо отойти».

В 1922 году Шмелевы покидают Россию, они выезжают сначала в Берлин, а затем в Париж.

После всего пережитого Шмелев похудел и постарел до неузнаваемости. Из прямого, всегда живого и бодрого человека превратился в согнутого, седого старика, на лице появились глубокие морщины, глаза потухли и глубоко запали.

«Я все потерял. Все. Я Бога потерял и какой я теперь писатель, если я потерял даже и Бога. С большой ли, с малой буквы – бог (Бог) – он нужен писателю, необходимо нужен. Мироощущение на той или иной религиозной основе – условие, без чего нет творчества».

Шмелевы поселились сначала у Ивана Бунина в Грассе, где Иван Сергеевич смог дописать эпопею «Солнце мертвых», о большевистском терроре и голоде в Крыму. Шмелев не рассказывал о своем личном горе. Роман напоминает хронику, в которой рассказывается о распаде страны и человека. «Читайте, если у вас хватит смелости», – писал Нобелевский лауреат по литературе Томас Манн.

В Крыму наступают апокалиптические события, каждый день кто-то умирает от голода: умирают люди, птицы, животные, сады. Умирает русская жизнь. Рушится прежний миропорядок. Но в этой безнадежной обстановке происходит встреча с Богом. Шмелев описывает это так (обессилев от голода и холода, он неминуемо ждет смерти, он ее уже не боится, ему уже все равно):

«Уверенный стук в ворота. Они. Калитка колом подперта… И сами могут. Ну, что же! не все ли равно теперь?.. Пусть – они. Сразу если… готовы! Ворвутся, с матерной руганью… будут тыкать в лицо железом… огня потребуют… а ни лампы, ни спичек нет… Стыдно, руки будут дрожать… Будут расшвыривать наши тряпки… А силы нет…

Стук упорней. Не могут отворить сами?..

– Вот – конец… – говорю я себе. – Сразу все кончится».

Но оказывается, что пришел татарин и принес корзину с едой.

«Нет, не это. Не табак, не мука, не грушки… – Небо! Небо пришло из тьмы! Небо, о Господи!..»

«Теперь ничего не страшно. Теперь их нет. Знаю я: с нами Бог! Хоть на один миг с нами. Из темного угла смотрит, из маленьких глаз татарина. Татарин привел Его! Это Он велит дождю сеять, огню – гореть. Вниди и в меня, Господи! Вниди в нас, Господи, в великое горе наше, и освети! Ты солнце вложил в сучок и его отдаешь солнцу… Ты все можешь! Не уходи от нас, Господи, останься. В дожде и в ночи пришел Ты с татарином, по грязи… Пребудь с нами до солнца!»

Книга впоследствии была переведена на 13 языков.

После выхода этого романа вернуться в Россию было уже нельзя. «Доживаем дни свои в стране роскошной, чужой. Все – чужое. Души-то родной нет, а вежливости много…» – писал Шмелев о своей жизни на чужбине.

«Лето Господне» и «Богомолье»

С болью узнавал Иван Сергеевич о разрушениях московских святынь, о переименовании московских улиц и площадей. Но тем ярче и бережней он стремился сохранить в своих произведениях то, что помнил и любил больше всего на свете.

Повесть «Лето Господне» в соответствии с церковным календарем воссоздает неизменный круг бытия «святой Руси»

Повесть «Лето Господне» в соответствии с церковным календарем воссоздает неизменный круг бытия «святой Руси»: повседневную жизнь большого купеческого дома и работников, религиозные и семейные праздники.

Укрепленный в своей вере чудом исцеления в 1934 году от тяжелой язвенной болезни по молитвам преподобного Серафима Саровского, Шмелев отдает все свои силы и талант тому, чтобы рассказать об истинности веры православной.

Параллельно Шмелев работал над книгой «Богомолье» (1935, 1948) – о главной русской святыне, обители Живоначальной Троицы в Сергиевом Посаде. Шмелев показывает особую Русь: очерченный православием круг повседневной жизни русского человека.

Кончина

Владимир Путин возлагает цветы на могилу Ивана Шмелева

Владимир Путин возлагает цветы на могилу Ивана Шмелева

В июне 1950 года Шмелев переехал в обитель Покрова Пресвятой Богородицы в Бюсси-ан-От в 140 километрах от Парижа. В тот же день сердечный приступ оборвал его жизнь. Монахиня матушка Феодосия, присутствовавшая при кончине Ивана Сергеевича, писала: «…человек приехал умереть у ног Царицы Небесной под ее покровом».

Иван Сергеевич Шмелев писал: «Да, я сам хочу умереть в Москве и быть похороненным на Донском кладбище, имейте в виду. На Донском! В моей округе. То есть если я умру, а Вы будете живы, и моих никого не будет в живых, продайте мои штаны, мои книжки, а вывезите меня в Москву».

Мечта православного писателя, коренного москвича Ивана Шмелева осуществилась: 30 мая 2000 года его прах обрел покой в родной Москве, на кладбище Донского монастыря рядом с могилой отца. Перед погребением останков Ивана Шмелева и его жены Ольги Александровны Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил панихиду.