Поиск корней митрополита Кирилла,

ведущих в Башкирию, начался в свое время с банального

желания привлечь к республике внимание столь

известного в стране человека. Благодаря проповедям по

центральному телевидению Владыка давно стал поистине

всероссийским пастырем. Но дело о служении в Башкирии

дедушки Владыки Кирилла обернулось на поверку совсем

другой стороной. Василий Степанович Гундяев в самые

суровые годы гонений на церковь был таким преданным

подвижником ее, что через внука — недавнего

митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла,

много лет возглавлявшего Отдел внешних связей

Московского Патриархата, нам просто была возвращена

память о том, кто радел и наверняка будет радеть о

нас в мире горнем. Ведь недаром, в том числе и по

молитвам старенького батюшки — священника

Василия Гундяева, близ села, где верно служил он

Богу, со временем чудесным образом возродился

Свято-Георгиевский монастырь, известный в народе как

«Святые кустики».

Клубочек начала разматывать уфимский краевед Татьяна Борисова. Она наткнулась на заметку в архиве «Епархиальных ведомостей»: «Василий Степанович Гундяев был рукоположен во диакона и назначен в храм города Бирска. Через год был рукоположен во пресвитера и до 1964 года, когда у него началась тяжелая болезнь, проходил служение в одном из отдаленных приходов Уфимской епархии — в селе Уса-Степановка на Урале. Отец Василий с радостью совершал то служение, к которому стремился всю жизнь. Когда он скончался, отпевание на его родине совершали наряду со священником прихода сын покойного — протоиерей Ленинградской епархии Михаил Гундяев и два внука — священник Николай Гундяев, преподаватель Ленинградской духовной академии, и иеромонах Кирилл, студент той же академии…»

На письмо «о родственных связях» с республикой из канцелярии Высокопреосвященнейшего Кирилла ответили сразу: «Владыка заинтересован в разговоре. Ему очень дорога память о дедушке и все, что связано с его именем. Через три месяца в рабочем графике митрополита будет «окно»...

Но прежде с Т. В. Борисовой мы отправились в Уса-Степановку Благовещенского района. Ни храма, ни дома священника в заброшенной деревне уже не нашли. Правда, память о Василии Степановиче жива: в одном из немногих уцелевших домов проживает семейство собрата отца Василия — священнослужителя Михаила Тимофеева. Внучка его вспоминает: «Отец Василий был невысокого роста, старенький, но крепкий и очень добрый. Посадит, бывало, нас, ребятишек, на плечи и катает по двору. Конфетки постоянно покупал, угощать любил». Когда уезжал батюшка по болезни на родину, долго молился, глядя на село с высокой горы. Предчувствовал, наверное, что скоро придет в эти края запустение — сначала церкви не станет, а следом и богатое село подчистую на нет сойдет.

По итогам поездки в нашей редакции был подготовлен тогда для Владыки Кирилла альбом памятных фотографий с места служения его деда. Митрополит был очень рад необычному подарку. При всей своей занятости уделил беседе с журналистом из Башкортостана более часа, с удовольствием сфотографировался для старейшей газеты страны и пообещал обязательно приехать в республику.

Все деньги дедушка посылал на Афон

Та удивительная встреча в Москве два года назад с Владыкой Кириллом очень объемно высветила его родословную. Ставший священником в весьма преклонном возрасте дед митрополита, Василий Степанович Гундяев, своей принадлежности к Церкви не скрывал ни от кого и никогда. И стал не просто родоначальником целой династии верных служителей ее, в том числе и в самом высоком сане. Пережив множество скорбей, подвергнувшись жестоким гонениям, он буквально выстрадал, расчистил путь своим потомкам. Василий Степанович прошел 46 тюрем и семь ссылок. Невзгоды и лишения принимал как должное.

— До революции его труд очень высоко вознаграждался — дед получал до 300 рублей в месяц, — вспоминал Владыка Кирилл. — Если учесть, что корова стоила 25 целковых, то в пересчете выходило целое стадо. Он был богатым человеком, но семья жила скромно, в небольшом ведомственном доме при депо в городе Лукоянове Нижегородской губернии. Летом выезжали в село Оброчное с детьми, там до сих пор сохранился небольшой деревянный домик, где проводили каникулы. Такой скромный образ жизни никак не соответствовал материальным возможностям деда. Однажды я спросил его: а где же все твои деньги-то? Как же это получилось, что ни до революции, ни после нее ты ничего не накопил? Он ответил коротко и просто: все деньги я посылал на Афон. Это при том, что у него была семья — семь человек детей, да потом взяли еще на воспитание девочку-сироту. Но дед считал абсолютно необходимым большую часть своего жалования отправлять в монастыри Святой горы. Будучи в паломничестве на Афоне и посещая монастырь Симона-Петра, я попросил игумена посмотреть записи о вечном поминовении за 1913 год. Буквально через несколько минут мне принесли синодик, и я увидел записанной всю нашу семью. Когда настоятель монастыря Симона-Петра приезжал в Москву на чествование Святейшего Патриарха Алексия, то об этом факте сказал в своем официальном выступлении на торжественном приеме. Думаю, подобные записи есть и во всех других святогорских обителях.

Василий Степанович воспитывал детей в строгих правилах, прививал им с детства любовь к молитве, к богослужению, вся семья была глубоко религиозной. Пострадать за веру в дальнейшем довелось и его сыну Михаилу, в будущем тоже священнику. Арестовали его накануне свадьбы, и долгих четыре года ждала молодая невеста суженого с Колымы. Брак оказался очень счастливым. У родившихся детей об отрочестве остались самые теплые воспоминания. — Только в конце 40-х годов положение деда было легализовано, и он впервые смог приехать к нам в Ленинград, — рассказывал Владыка. — Мы с мамой встречали его на Московском вокзале. Я хорошо помню эту сцену: вышел из вагона сухощавый пожилой человек, мне даже показалось — старичок, с огромным черным фанерным чемоданом, и мама подбежала к нему: «Папа, папа! Мы сейчас возьмем носильщика». А он возмутился: «Какого еще носильщика?» — «Ну как, чтобы помочь чемодан нести...» Дед улыбнулся, снял ремень, перевязал им чемодан, взвалил на плечи, и мы пошли. Эту встречу я хорошо запомнил.

В Уса-Степановке о. Василий храм защищал до последнего

Хочу процитировать здесь свой материал, написанный после встречи с митрополитом Кириллом в 2007 году. — Отец мой принял священный сан в 1947 году. А примерно лет через десять после этого сан принял дедушка. Он у нас в Ленинграде жил долго, потом вернулся к бабушке, там находился. А затем встал вопрос о принятии сана. Он сначала стал диаконом, потом священником. И все его служение проходило в Башкирии, в селе Уса-Степановка. Дед нам рассказывал о ваших краях, он приезжал в это время. Конечно, трудно было даже представить, как человек в таком преклонном возрасте, а ему в ту пору было около 80 лет, служил в церкви. Рассказывал, что он за 14 километров ходил причащать больных. Во времена хрущевских гонений возникла опасная ситуация, связанная с закрытием храма в селе Уса-Степановка. Я помню переписку по этому поводу деда с отцом — дед насмерть стоял, защищая храм. Держал его своей силой до последнего, и церковь тогда не была закрыта.

Но в конце 60-х годов дед стал слепнуть и понял: больше служить не сможет — просто опасно было совершать литургию, ведь там священник имеет дело со Святыми Дарами. Тогда он собрался и поехал в Москву, к Патриарху Алексию I, который его очень ласково принял. Дед поведал ему о всей своей жизни. И сказал: «Ваше Святейшество, без Вашего личного согласия я не могу покинуть приход, потому что он будет закрыт. Никто там служить не станет». Дед получил благословение Патриарха, который напутствовал его словами: «Вы, отец Василий, и так всю свою жизнь посвятили Церкви Божией и сделали столько, сколько другому человеку не под силу. Живите спокойно, считайте, что вы совершили все, что могли. Можете возвратиться к себе домой, к своей семье». И дед уехал. Храм после этого закрыли.

Дедушка скончался 31 октября 1969 года. Я в том же году, 1 июня, получил уже священный сан, стал иеромонахом и вместе с братом совершал отпевание дедушки в селе Ичалки недалеко от села Оброчного. Теперь это Мордовия. Корни у нас по линии деда из Астрахани. Отец дедушки Василия — Степан переехал в Нижний Новгород и перевез семью. Такова история нашей семьи.

По словам Владыки, дед оказал огромное влияние как на детей, так и на внуков. Перед ними был образ человека несгибаемой воли, абсолютно преданного Богу. Незадолго до смерти, обращаясь к детям, дед сказал: «Никогда ничего не бойтесь, в этом мире нет ничего такого, чего следовало бы по-настоящему бояться. Нужно бояться только Бога». Если бы это говорил человек изнеженный, какой-нибудь теоретик, то, возможно, его слова не прозвучали бы столь убедительно.

— Если говорить о моем отце, — рассказывал митрополит Кирилл, — то родился он в 1907 году в Лукоянове Арзамасской губернии. Окончил среднюю школу. Был иподиаконом у местного епископа. Желая стать священником, направился на учебу. Но Богословский институт в Ленинграде был закрыт. Отец не доучился. Хотел пойти в медицинский институт. Его не приняли, потому что он из Церкви пришел. Служил в армии, окончил техникум, затем институт, работал инженером на одном из военных заводов. Во время войны участвовал в обороне Ленинграда, занимался строительством укреплений. Потом дошел до полного истощения во время блокады и должен был по всем законам природы умереть. Его привезли в больницу, и врач, проводя беглый осмотр, подумал: перед ним мертвец. Приказал вынести тело в морг. Но морг оказался переполнен, и отца положили в коридоре. А утром медсестра, проходя мимо, случайно откинула простыню и увидела: зрачок «покойника» сокращается от света. Она закричала диким голосом, и это спасло отца: огласка такого факта — отправить живого человека в морг — в ту пору могла привести к плачевным последствиям. Отца стали питать более усиленно, чем если бы не случилось шума. Он выжил. Но был в таком состоянии, что не мог ни в армии служить, ни на гражданских работах трудиться. Как специалиста его отправили в Нижний Новгород, где он занимался приемкой танков Т-34. До самого Дня Победы был на этом посту.

В 1947 году отец пришел к митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию, у которого учился, и попросил рукоположить его. Митрополит смутился этим, потому что время было очень непростое. Но тем не менее через некоторое время принял решение рукоположить отца и назначил его священником в храм Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище в Ленинграде, где находится знаменитая часовня блаженной Ксении Петербургской. Там, собственно говоря, имело место и мое церковное становление.

Выбор был сделан и за 70-летнего старца

— В нашем семействе трое детей. Старший брат — протоиерей Николай, он настоятель Преображенского собора в Санкт-Петербурге, профессор Санкт-Петербургской Духовной академии, преподает патрологию. Младшая сестра Елена является директором православной гимназии, а также возглавляет церковную школу при Санкт-Петербургской Духовной академии, где обучаются дети. Стоит заметить, что отец никак не вмешивался в определение нашего жизненного пути. Просто очень хорошая была атмосфера в семье — интеллигентные и любящие друг друга люди, никто ни на кого не давил.

Вообще я не помню, чтобы родители что-то нам приказывали. Все как-то так было правильно поставлено, что развитие в нужном направлении шло само собой. Я не помню ни одной ссоры между родителями. Маму звали Раиса, она родом из Петербурга, была преподавателем немецкого языка в школе. А потом уже занималась семьей, потому что дети требовали заботы и внимания. Дом наш такой был — никогда дверь не закрывалась, всегда люди приходили. Жили на Васильевском острове в коммунальной квартире, как и все советские люди.

Тем не менее будущий Владыка Кирилл, в миру Владимир Гундяев, имел возможность читать в домашней библиотеке парижские издания Бердяева, Булгакова, Франка. Он был единственным в школе, кто не вступил в пионеры. В ответ на возмущение директора по этому поводу мальчик предложил: «Если вы согласны, чтобы я ходил в церковь в пионерском галстуке — тогда пожалуйста». Вопрос был снят. Естественно, что самостоятельная жизнь такого подростка началась раньше, чем у его сверстников. В 15 лет он был вынужден покинуть обычную школу и перешел в вечернюю, стал работать в геологической партии.

— Я оказался в среде весьма интеллектуальных и глубоко верующих людей, в окружении настоящей петербургской интеллигенции, — рассказывал митрополит Кирилл. — Там познакомился с серьезной музыкой, с хорошим театром, у меня появился интерес к поэзии, литературе. Уже будучи студентом Ленинградской Духовной академии, подал прошение о монашеском постриге, и отец Евгений Абарцумов спросил меня: «Володя, ты отдаешь себе отчет в том, на что решился?». «Да, — ответил я, — хотя, может быть, и не до конца». — «Ты ведь определил судьбу не только 22-летнего юноши. Ты сегодня делаешь выбор и от имени 30-летнего и 50-летнего мужчины, каким станешь, и от имени 70-летнего старца. Ты за всех за них должен будешь сказать «да». А не может получиться так, что этот 40-летний или 70-летний человек однажды упрекнет тебя сегодняшнего?». Я сказал: «Не знаю…» И решил положиться на волю Божию. Просто провел черту в календаре и сказал: «Вот день — 27 марта 1969 года. Если до той поры не встречу девушку, с которой буду готов пройти через всю жизнь, то принимаю монашество». Получилось так, что не женился. И выбор был сделан.

Конечно, человек всегда остается человеком, и монашеская жизнь — далеко не самый простой удел из всех возможных. Многое зависит от стиля жизни. Мой духовный наставник Владыка Никодим учил: «Ты никогда не справишься со своими проблемами, если у тебя будет избыток свободного времени. Сделай так, чтобы у тебя никогда его не было». Вот с той поры свободного времени у меня и нет.

Многие к вере пришли по проповедям

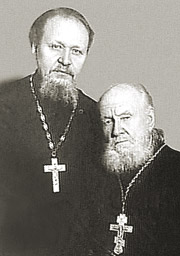

|

| Фото: Ю. Клиценко / Седмица.Ru |

— Мы живем в эпоху торжества секуляризации — не столько формальной, подразумевающей отделение Церкви от государства, сколько фактической — с отделением светского начала от духовного, обмирщения массового сознания, вымывания религиозно-нравственных ценностей из повседневной жизни людей, — подчеркивал Владыка Кирилл. — Даже у религиозно ориентированных представителей общества Церковь не стоит в центре их существования, а смещена в сторону периферии. Для многих верующих жизнь во Христе и в лоне Церкви исчерпывается лишь посещением храма, в который они ходят в лучшем случае раз в неделю, а то и раз в месяц, раз в год… И поэтому обращение к такой аудитории должно быть уже особым, иным, чем в прежние исторические эпохи. Сегодня в большинстве случаев необходимо прежде всего исцеление сознания и сердца человека. Церкви следует открыть себя, сделать шаг навстречу нравственно искалеченным и духовно помраченным людям.

Что касается выбора моего жизненного пути, могу сказать: я с детства хотел стать священником. Потом, когда задумывался о своем призвании, о жизни, о том, куда пойти после школы, были сомнения — нужно ли сразу идти в семинарию. У меня были склонности к точным наукам, особенно к физике. И я подумал: неплохо было бы мне, наверное, вначале университет окончить. Но от этого шага удержал покойный митрополит Никодим, который сказал, что надо идти сразу в семинарию, не тратить время на физику. Что все необходимое придет само и что физиков у нас в Советском Союзе много, а священников не хватает. Он убедил меня в этом, и я никогда не пожалел, что поступил так. Тем не менее интерес к природе вещей, к законам, которые управляют Вселенной, сохраняется. Я думаю, все это в сочетании с религиозными убеждениями дает определенную основу для моего мировоззрения.

Когда будущего Владыку Кирилла из Ленинграда вдруг направили управлять Смоленской епархией (как потом выяснилось — «по пожеланию светских властей»), он опечалился. Весьма благосклонный к молодому богослову патриарх Алексий II сказал тогда:

— Когда-нибудь мы узнаем, почему так было угодно Богу.

Среди разрушенных храмов епархии, добираться к которым приходилось порой на телегах, стоя у одной из главных икон России в городском соборе, будущий митрополит понял: выросший при Ленинградском храме Смоленской Божией матери на Смоленском кладбище, он просто не мог не оказаться здесь, на смоленской земле. Ему предстояло поднимать из руин не только храмы, но и веру. Со временем — и во всей стране.

Сегодня Промысел Божий о Владимире Михайловиче Гундяеве — митрополите Кирилле — открылся сполна. С шестнадцатым Патриархом тебя, Россия!