Отец Виктор Крючков упорно кличет себя попом, но произносит это с тем достоинством и внутренней силою, что отвергает всякие ухмылки в его сторону в самом зачине. Хотя крестьянин, ужавшись в преданиях и чувствах, незаметно, исподовольки уже отвык от старинного церковного слова, принимая его чуть ли не за брань и поносное слово. Вот и у меня язык не повернётся даже мысленно назвать батюшку попом. Да, пожалуй, никто из деревенских заглазно, или увидя в окне отца Виктора, не скажет усмешливо: «Вон, поп идёт!» – но вымолвят: «Батюшка куда-то пошёл, наверное церкву на ночь запирать». Вот так высокий смысл слова незаметно замутился за минувшие столетия...

Нежданный звонок

|

– Володенька, здравствуй, дорогой... это я, Виктор Крючков... Ты помнишь меня, мой хороший.

Какая странная, застенчивая и вместе с тем убаюкивающая интонация.

– Помню, как не помнить-то, – торопливо закричал я в трубку.

– Теперь я сельский поп в селе Зараменье Тверской области... Служу в храме, который сам и построил. Вот так вот, мой хороший. Может, соберёшься когда и приедешь?

От неожиданности я несколько оторопел, не знал, как себя повести. Батюшка уловил мою секундную заминку и, как бы извиняя меня за нерешительность, добавил:

– А вдруг случай приведётся... Конечно, ты человек занятой, большой, известный, а я простой сельский поп... Но я всегда буду рад, если соберёшься и уделишь мне времени... До встречи, мой хороший. Благослови тебя Бог.

– Всего доброго, батюшка, – попрощался я с уверенностью, что никогда не увижу его. Забрался он в тьмутаракань, в глухую пустыньку, а такие концы нынче мне в тягость.

Меч-кладенец

Познакомился я с Виктором Крючковым лет двадцать назад. Уже забылось, по какому поводу пересеклись наши пути, но только однажды с другом Владиславом Смирновым оказались в его московской панельной «хрущобке», обставленной грустно, беззатейливо. Единственное, пожалуй, что бросалось в глаза и украшало житьё бедного интеллигента, так это картины на стенах. Кстати, мы были за этим и зазваны, чтобы посмотреть живопись хозяина – порывистого, внутренне беспокойного, постоянно на что-то нацеленного, а значит и увлечённого, не могущего и минуты посидеть. Кажется, он тогда служил ещё на «Мосфильме» режиссёром-постановщиком, вёл самодеятельную студию кинолюбителей, скитался по России. Странно так случилось, что одиннадцать его воспитанников стали позднее священниками, хотя сам он пока лишь стоял при вратах церкви и даже не помышлял о поповстве, но своим искренним словом, чутким толкованием православия и верой в родного русского голубоглазого Христа невольно «соблазнил» и привёл в служители целую дружину сельских пресвитеров. Крючкова вызвали в КГБ, попеняли, дескать, почему ваши кинолюбители идут в священники, а не в искусство, чем таким их соблазняешь. «Правду им говорю, как надо по совести жить, на Бога глаза открываю. А по большому счёту ничего другого и не надо», – ответил Крючков. И от него отступились, ибо время на дворе стояло ветровое, сбоистое, тогда многие искали своей правды и в этих поисках некоторые заблудились и страну сбили с колеи.

Крючков в ту пору не признавал обуви, встретил нас босой, в одних холщёвых застиранных портах по щиколотки. Мужичок сухощавый, ни жиринки, ни лишней мясинки, но сбитый крепко («кость да жила – гольная сила). И всеми повадками напоминал он не то русского витязя, собирающегося на рыцарский турнир, не то деревенского забияку, взбадривающего себя на предстоящие «кулачики». Сначала вытащил булаву и стал крутить «железяку» перед нами, потом достал с антресолей длинный, явно не по росту, сверкающий двуручный меч, выкованный на череповецком заводе для Ильи Муромца (киноэкранного героя), и стал с упоением и свистом рассекать воздух. А в тесной квартирёшке это было небезопасно для гостей, и сверкающий грозный меч невольно вдавливал меня в старенькое креслице. Наверное, Виктор готовил себя к чему-то предстоящему, неявно брезжущему в потёмках, что нельзя было пока представить...

Пришла супруга Лариса, задумчиво, безукорливо посмотрела с порога на проделки мужа, как на забаву взрослого ребёнка («чем бы дитя ни тешилось»), и так же молча удалилась. Приятель мой Смирнов был атаманистого характера, и ему тоже хотелось поиграть мечом, но заполучить холодное оружие ему не удалось. Но зато он купил работу Крючкова «Крылатый серафим», написанную на простой картонке – живопись явно авангардистскую, мне, закоренелому любителю передвижников, чужую, но душу неожиданно тронувшую и застрявшую в памяти. И по сей день стоит в глазах огненное существо с блескучими крылами...

Встреча

Глухой уголок Тверской земли. Как оказался здесь Виктор Крючков? Позже он так расскажет:

«Это ещё до священства было... Искал я дом для мастерской во многих местах. Всё лето ходил по деревням вокруг Максатихи пешком, а однажды подошёл вот к этому дому, что-то кольнуло во мне и я сказал себе: это мой дом. Обошёл его кругом, присмотрелся, потом решил метнуть нож в ворота. Загадал себе: если попаду в плаху – всё будет удачно. И попал. А в Москву вернулся – расстроился, денег-то нет. После картины у меня осталось четыре тысячи, а за жильё просили одиннадцать... Я режиссёр, безденежье и безработица большая. Пока найдёшь сценарий, пока поставишь... Хорошо, приятель нашёлся, ссудил, решили покупать на двоих, а позднее пристроить второй этаж. Хозяйка давно не была в избе, помнила её совсем другой и никак не могла примириться с моими словами, что всё в мире стареет и её угол тоже похилился и скоро пойдёт нараскосяк без присмотра... Искал я дом не для прожитья, а для мастерской. Рисованием я тогда был занят настолько, что думал: если я сегодня не порисую, то сойду с ума... И вот я наконец нашёл то единственное на Руси место, куда привела меня моя душа, что-то предчувствуя, и возрадовалась...»

|

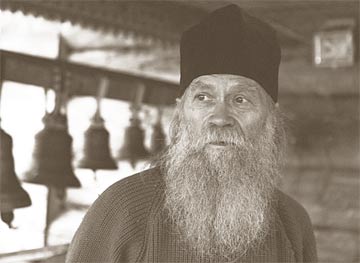

Если одежда – продолжение духовной сущности человека, а тем более священника, то нет нужды попу Виктору прихиляться, притворяться, строить из себя мужика, он в глубине сердца и есть тот самый русский человек с земли со всеми его повадками, он трудник, строитель, работник, он не видит никакого смысла тешить гордыню, искушая себя прелестями, отличаться на деревне от селян одеждою, а весь сряд священника хранится в храме, дожидается в алтарной до новой службы...

– Володенька, хороший ты мой, не признал меня? – воскликнул, порывисто обнял, торопливо заговорил, будто прервал обет молчания. – Как ладно, что ты взял и приехал. Тут меня скорбя одолели, я нынче инвалид второй группы, но и строитель. Не случайно Бог нам даёт скорбя-то, чтобы за ними – радость. А то как радость услышать... А за радостью снова скорбя... Далёко мы все друг от друга отступили, да. А ведь, признайся, не хотел ехать-то, а приехал...

Тут появилась матушка Лариса... Худенькая, бодрая, темноглазая, в вязаной скуфейке, как и у батюшки, в очочках, такая вот серьёзная учительница математики, которая, если улыбнётся, так будто подарком одарит, – ну ничем не напоминает «литературную попадью» в чепце и широких долгих юбках с оборками, пухлыми ласковыми ладонями и упругими щеками, ещё хранящими брусеничный румянец.

– Батюшка, соловья баснями не кормят, – строжась, подсказала матушка Лариса. – Не томи на улице, приглашай гостей в дом.

– Ничего, потерпят... Дай поговорить. Я их дольше ждал, – сварливо сказал отец Виктор, не утерпел и сочно засмеялся. – На колокольню залез, топоришком-то стук-бряк, а сам вполглаза выглядываю. Ага, вижу, у Максатихи гости дорогие пылят. За шестьдесят километров вас увидал… Кричу матушке: щи заваривай... Думаю, чай, не проедут мимо. Хотел даже в колокола ударить.

– Щи-то ещё со вчерашнего дня ждут. Не мори людей, – напомнила матушка.

Проповедь о расслабленных

Отец Виктор, как бы выждав определённое время, потомив нас, повёл к себе. В сенцах поднялись по высокой лестнице. Одна дверь – в жило, другая – видимо, в хлев, откуда припахивало навозцем. В избе было сумрачно, стыло, и от этой нахолоделости показалось мне особенно неуютно, тесно, какая-то печать крестьянской непритворной бедности лежала на всём. Печь, рукомойник, стол рукодельный с лавкой, в углу тябло с иконками. Пожалуй, и всё, что остановило взгляд. Вот такое же скудное крестьянское житьё было у моей соседки Зины (ныне покоенки) в деревне Часлово. Постоянно, бывало, приговаривала она: «Да хоть всё нажитое за жизнь барахло вытащи на улицу – никто не подберёт». Так же у отца Виктора – откуда богатству быть, если живут с матушкой на одну крохотную пенсию, а «с прихода нет дохода».

Батюшка принёс беремце дров, затопил в горенке печуру-столбушку с длинным жестяным рукавом, подвешенным к потолку на проволоке, занёс хозяйке воды, пока та толклась возле плиты, разогревая обед, сходил в хлев и кинул скотинке сенца, курам-уткам зернеца, потом подоил козичек. (Матушка совсем обезручела.) Прежде чем самому за стол сесть – накорми, обиходь животинок... Тут скромно появились две миловидные женщины-клирошанки – видно, что не случайные в дому, – и молчаливо принялись наряжать на стол, нарезали гостинцев-закусок. Им-то, наверное, заранее было доложено, что гости из столицы наедут.

Батюшка, наконец, закончив неотложные дела, появился из келейки, уселся на лавке на хозяйском месте, приоткинув голову... О чём-то задумался, и я заметил, что в домашней одёже, с прибранными волосами он обрёл какой-то благородный, породистый вид и княжескую осанку.

– Как я рад, что вы приехали… Другой раз так хочется поговорить, а не с кем, – понюхал мясной дух, кивнул на матушку. – Раньше укоряла меня, дескать, на твоих галерах я не вынесу. А с Богом-то и с верой православной всё возможно. Нынче, когда тяжело, уже она меня успокаивает, на свои плечи взваливает воз и тянет. Так Бог всё выправляет, что и невозможное становится возможным. Она так плотно вошла в церковный мир, прислуживает мне причётницей, помогает по храму, поёт на клиросе. Сейчас уже она побуждает меня к строительству: делай то, делай это. А я ей: у меня времени нет и силы уже не те.

Прочитав «Отче наш», благословив трапезу, отец Виктор заметил: «Завтра к исповеди, но по стопочке винца с дороги, кто желает, разрешаю. Молдавское виноградное, с Молдавии гостинцем прислано».

Батюшка хлебал споро поистёртой деревянной ложкой и первым опустошил чашку, крошки хлебенные согнал со своего краю стола в горсть и закинул в рот, утёр усы, бороду.

– Тут один доброхот из совестных русских достал в Москве мою старую кинокартину «Гражданин Лёшка». Приехал по моему зову старинный лучший друг Боря Галкин – изумительный актёр, он главную роль играл – и вот пришли мы в сельский клуб. Обычно в зале человека три, а тут собралось человек шестьдесят, из окрестных деревень приехали, из Максатихи, из Устюжны. Мы с Борей Галкиным сели подальше. Сначала какое-то шевеление, копошение, потому что картина старая, уже двадцать семь лет ей, звук плохой... И вдруг зал начинает смеяться. Сеанс полтора часа, и никто не ушёл. У меня слёзы на глазах, и люди просто потрясены были, некоторые плакали...

– А о чём картина-то?

– Я сейчас думаю, что это картина о расслабленных... А шла как раз неделя расслабленных. Во время проповеди я вдруг понимаю, что это – о расслабленных.

– И что там задело зрителей?

– Русский характер. Все вокруг родные люди. И Борис очень хорошо сыграл. Даже не объяснить. Но что меня потрясло... Плохую плёнку с плохим звуком люди смотрели с радостью, они смеялись и плакали. Это поразительно странная вещь. Я как на празднике побывал. Оказывается, эта картина была проповеднической, мне тогда было очень важно показать, что значит быть русским человеком, что есть русский. Картина неожиданно оказалась продолжением моих проповедей о расслабленных, о том, как мы живём. А мы живём расслабленно, всё чего-то ждём, какой-то манны небесной. Нам придумывают номера, нас включают в нелепую и страшную игру, мы на это реагируем, несём какие-то глупости. А ведь мы хозяева, в своей стране живём. Зачем ждать, что вот приедет какой-то дядя и нас организует? Сам сделай своё дело, и будет ладно... «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот что такое благородный пример. Спасаться надо в труде. Душа строится не только через молитвовку, но и через добросердный труд. Через тот же каравай хлеба, который ты вырастил на земле и замесил его на своём духе и поте...

– Покажи себя в работе, – продолжал батюшка, – и люди невольно станут подражать тебе. Может, сначала из зависти, ревности, раздражения, потом – из уважения. А после придёт опыт, и по-старому жить уже не захочется... Поп должен быть хозяином, трудиться на поле, как и все, ну и блюсти требы, венчать, отпевать, вести службы в храме, соборовать. Только этим и отличаться от мужика... Вот у нас с Романом Морозом... Он мне много помогает, спасибо ему, и если он что-то обещает, то, хотя я знаю, что он выполнит обещанное, но я-то всё равно не жду манны небесной, а делаю. Я живу так, будто один на белом свете живу, и в этом есть моя борьба с расслабленностью. Потому что и один в поле воин... Это мой обет спасения... Слава Богу, сердечная помощь есть, а практическая придёт-нет – уже второе. Важно, что мы должны думать и жить согласно.

Кто, кроме тебя?

Деревенское наше застолье продолжалось. Батюшка, радостно глядя на нас, запел: «Во субботу день ненастный...» Его взгляд лучится, время для него пропало, он поёт – как справляет литургию, выкладываясь сердцем.

– Ко мне ансамбль «Русичи» приезжает каждый год, исповедаются, причащаются, вот они-то поют настолько глубоко, что меня потрясает каждый раз. Они считают меня своим наставником, а для меня это так странно, так чудно, потому что я недостоин этого звания. Они умные, талантливые, а я кто, так себе, простой сельский поп, может и поп-то худой, и никогда не видел в себе ничего особенного. Но они считают меня своим учителем, и я ничего не могу поделать, раз они так считают... Мы часами поём здесь вместе. Они выдающиеся певцы, а я кто... Но я буду всегда петь, потому что для нас, русских, песня – это кровное дело, это вроде исповеди, это перетекание из груди в грудь духа, силы и воли. Вот мы сидим сейчас, попели за столом, а сроднились гораздо больше, чем если бы просто так сидели. Для русского человека пение – вещь просто необходимая, великое соборное дело...

Тут в избу явился новый гость и прервал неожиданную проповедь. Вошёл, как к себе в дом, – лохматый, чернявый, неожиданно весёлый, как с праздника, привёз отцу Виктору ветеринара. (Я узнал позднее, что был Иван прежде удачливым предпринимателем, имел три магазина в разных городах и вдруг с торговлею завязал, часть денег пожертвовал на церковь, остальные отдал на крестные ходы, теперь сам странствует по России и тем счастлив. И, наверное, потому, что душевно спокоен, взгляд его доброраден.)

У батюшки в хлеву стоит осёл Петеля, и ветеринара зазвали из-за Мологи, чтобы подрезать отросшие копыта. Это у скотинки слабое место, и если запустить болячку, то животинка может не просто обезножеть, но и пропасть. Осёл жмётся в угол от множества неожиданных людей, но к батюшке идёт в руки, стрижёт ушами. За год они сдружились. Для русских северов кавказская животинка в диковинку, любопытная видом, как недорослая лошадёнка. Петеля встаёт на задние ноги, а передние кладёт хозяину на плечи, отчего отец Виктор искренне радуется забаве и чувствует себя в эти минуты, как прежде, сильным и молодым.

...Я ушёл в избу, через полчаса, наверное, вернулся поп с довольным лицом, сел за стол пить чай, как будто никуда и не отлучался. Обвёл всех радостным взглядом, не уснули ли тут без него, и сразу начал проповедь:

– Оказывается, в народе так много жило знаний... Как рыть колодец, как рубить избу, шить упряжь, делать сани, тачать сапоги, копать картошку, солить капусту, подшивать валенки, обряжать скотину – всего и до ночи не перечислишь, и вот каждый раз я узнаю что-то новое, и этот процесс познания на земле бесконечен. Эта энциклопедия крестьянского опыта и есть истинная история народа, творческая созидательная биография. От постижения к постижению. Не от разрушения к разрушению, а от созидания к созиданию под Божьим приглядом...

А ещё я понял, что крестьянские работы никогда не кончаются – это непрерывный живородящий поток, это родник-студенец, бьющий из самого материнского лона земли. Мне нравится вот эта непрерывность процесса в деревне. Всё целесообразно, ничего лишнего, ничего в отбросы. Здесь труд и дух зримо неслиянны и нераздельны. Это по русским деревням ходил голубоглазый Христос... И не случайно слова «крестьянство» и «христианство» совпадают... Деревня – это такое место, где постоянно проявляется жертвенность. Вот мне нравится, как говорили на Руси: не люблю тебя, а жалею... Вовсе не унизительная вещь... Человек, который живёт в своём доме, имеет своё хозяйство, скотину, он должен всё это учитывать. Нужно постоянно совершать маленькие подвиги, подвигать себя к поступку. Ты плохо себя чувствуешь, а кто скотину будет обряжать, особенно когда жены нет дома? Ну, не хочется... А кто, кроме тебя, сделает?.. Скотины-то жалко, если погибает. Нет сена – изволь идти за сеном. Нужно накосить. Сердце болеет. А кто за тебя сделает? И вот, сердце болит, а идёшь. Но – чудное дело! – сердце проходит, когда начинаешь косить... Воды нет – нужно идти на родник, дров нет – надо идти в лес. Вот в первую зиму у меня дров не было, и я таскал на санках из лесу вершинки от деревьев, и деревня надо мной смеялась. В лесном краю – и топить верхушками...

– Твоя деревенская жизнь походит на затвор... Снегами позасыплет, людей почти нет, бездорожье, безденежье, хоть волком вой – не услышат… Наверное, тоска нередко наплывает? – спрашиваю.

– Ну ты, Володя, нарисуешь такую безысходность, что действительно волком взвоешь... А ведь ничего подобного нет у меня: ни тоски, ни слёз, ни сожалений по городскому вавилону, где ты как песчинка в бархане. В деревне каждый на виду, каждый – бесценный человек... Вывези его в город – невзрачная песчинка, взгляда не остановит... Хотя и в городской жизни я спокойно обитал, и здесь сразу вжился и никакой тоски по прежней жизни, слава Богу, не знал.

– Я так думаю, что сельский поп – это как лейтенант на передовой.

– Бери повыше и нас, деревенщину, не принижай без нужды. На полковника потянем, – засмеялся батюшка.

Крест на поляне

Поповская изба стояла на околице, последней в верхнем конце села (может, первой), а с тылов, от былых вырубов, уже угрозливо приступали к деревне чернолесье, кустарник и кочкарник, стремясь поглотить её, истереть из родовой памяти. Мы с батюшкой и Романом Морозом смотрели на тускло желтеющие окна, где маячили тени хозяйки и клирошанок, и каждый из нас, наверное, думал о своём – кто с хозяйским интересом, а кто и с грустью, тоскою наезжего постороннего человека, коему ввечеру всё виделось унылым и сиротским, похожим на погост.

– Как всё одичало, – невольно вырвалось у меня.

– Да, одичало, но ведь и необыкновенно красиво вокруг, – возразил батюшка. Его ревнивое сердце, наверное, было задето и оскорблено моим замечанием, но он не подал виду. – Самый великий художник – это Господь Бог, а мы лишь жалкие подражатели Его, списыватели. Не устаю смотреть на эти Божьи творения и удивляться им. А на холсте меркнет всё, линяет, скукоживается, ибо наталкивается на нашу спесь, гордыню, суемудрие; дескать, вот мы какие, всё можем, и даже лучше, чем Творец, и начинаем изощряться. А может, талантишка не хватает – и это правда, – да и бесы противятся, закрывают глаза на истину. Нет, недаром бесы родились раньше человека на пять тысяч лет... А попа особенно дерзко окружают они, залепляют ему очи... По себе знаю... Вот я прожил в этой избе, как купил её, два или три месяца, и однажды, когда мои все уехали в город, я сижу на кухне, чищу картошку, и вдруг мне голос: «Немедленно покинь этот дом». Это бесы меня понуждали... А я не послушался – и живу. А послушался бы, напугался – и церкви бы не было, и попом бы не стал. Так крепко всё повязано.

|

– Многие не хотели такого храма, но получилось, как я замыслил, и сейчас мы всё молимся, чтобы сохранился храм. Непогода какая, гроза, дождь или сильный ветер – а ветра здесь страшные бывают, – я всё время молюсь: «Господи, спаси и сохрани храм Свой преподобного Амвросия Оптинского». На это не жалко тратить сил и молитвы... Моими руками делается вроде бы, моими мозгами вроде бы, и всё-таки чудно, что дело движется, ведь денег у меня нет, у меня маленькая пенсия и у жены Ларисы тоже. Кажется, что можно на пенсию что-то сделать, да ничего нельзя сделать...

– Церковь есть, а молящихся нет...

– В этой деревне нет. Но у меня четырнадцать деревень в приходе, человек двести пятьдесят. Но даже если бы и один человек жил... Как ему быть без церкви? А как строили Сергий Радонежский или тот же Кирилл Белозерский? Уходили в глухие леса, строили церкви, монастыри, не думая о молельщиках, а после и люди стекались.

Батюшка призадумался, словно бы подавляя в себе смуту и дальнее сомнение, и утвердил:

– Не на каждом месте церковь можно срубить, но только на том дивном месте, которое особенно приникает к сердцу... Вот гулял я за деревней с попами, вышли на полянку в лесу, где деревня была прежде. Попы восхитились тем местом, а действительно дивное место: клевера цветут, пчёлы гудят, жирная трава по пояс, осиянная такая холмушка в ельниках... Ну и что?.. Договорились мы строить там церковь и закопали свои нательные кресты, сверху насыпали каменьев, гурий такой. Потом воздвигли большой крест. Подарили мне икону резаную Божьей матери Владимирской, здесь же её освятили. И к этой иконе народ стал ходить, молиться, конфетки класть... Я привёл к иконе Романа Мороза, он увидал место чудное и сказал: «Я построю здесь церковь». Вот так всё случается не по нашей воле... Молиться надо в том месте, где молится... Я так думаю, что если сил достанет, то задумка у меня живёт монастырь тут создать. Вот сейчас на деревне вместе со мной и с матушкой осталось четырнадцать человек, а через короткое время будет жить сто восемьдесят...

– Всё верно, батюшка, будут люди, – поддержал Мороз. – И богомольцы притекут, а как иначе... Надо будет гостиничку возле храма поставить, пусть пока и небольшую. Я уже и сруб приобрёл, осталось только место выбрать... Вот завтра мы и присмотрим, если батюшка благословит, – добавил Роман, уже обращаясь ко мне.

Наверное, им так хотелось убедить меня, склонить в свою сторону, заразить своей верой, что благое дело на Руси не пропащее, только нужна от каждого хоть капелька сил на устроение земли – и всё исполнится, как бы само собою...

В редких избах там-сям затеплились огоньки, они прокалывали темень, как раскалённые спицы, от них до нашего сердца наплывало теплом. Но, увы, эти светильники были так редки, что лишь подчёркивали ветхость, забытость, быстрое увядание Зараменья. Но ведь Христос поднял с одра мёртвого Лазаря – значит, всё возможно... Если будет в народе вера в мать сыру землю, в её нескудеющую способность давать «хлеб насущный» в ответ на нашу искреннюю любовь, то и Бог, увидев тяжкие труды во благо, несомненно протянет руку помощи. Если мы окончательно не отпадём от Христа, не залубенеем душою, то и Христос не отвернётся и призреет нас неуловимо нашему пониманию.

Фото Алексея Алексеенко.

Простите меня, но также я хочу попросить всех, кто может молиться за упокой души моего супруга чтеца Михаила, который не успел стать земным служителем Божьим.

Простите меня!

СПАСИ ГОСПОДИ!

Часть 1. Спас-Водога: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/35731.htm

Часть 2. Брейтово: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/35760.htm

Оттуда: "Ну, а главное наше достояние, конечно же, люди. Ясно, что они разные бывают: кто-то верующий, кто-то неверующий. Однажды меня за эти слова отец Павел (Груздев) здорово отругал: «Ты никогда не дели людей на эти ранги, потому что это Бог будет делить, а ты ко всем одинаково относись, верующий он или неверующий. Какое ты имеешь право, а? Черствый или белый… Это же не продукт. Это – человек. Ты его люби, какой он есть!»"

Был ошибочный е-маил...

Батюшке Виктору и Матушке Ларисе низкий поклон и долгих лет жизни, и исполнения всего задуманного с помощью Божьей!