О человечности и бесчеловечности. чч. 1–2, 3–4

Часть 5. Мера, данная от Бога

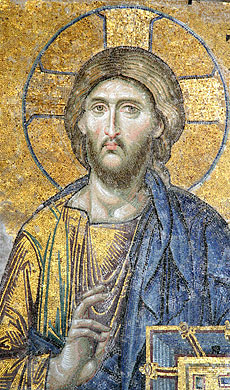

Господь Вседержитель. Фреска в храме святой Софии в Константинополе.

Господь Вседержитель. Фреска в храме святой Софии в Константинополе.

В Православии, в православном живом Предании, вере, опыте, жизни, бытии и поведении, – в центре всего находится христианский (Христов, Христо-подобный и Христо-центричный, Богочеловеко-центричный) гуманизм, то есть Богогуманизм, явленный и открывшийся во Христе и в христоподобных святых. И это – мерило, и содержание, и смысл нашего бытия, и жизни, и деятельности. Православный гуманизм – это «христианизм», это – Богочеловеческий союз и дружба, соработничество и общение, Бог и человек в общности, а не в конкуренции, не во взаимной борьбе, не в самолюбии и не в саморасточении. Создавая человека в раю, Бог поставил человеку и человеческому роду в качестве цели общение любви. Однако дьявол побудил человека жадно взять себе, присвоить, вкусить от запретного плода, и человек прельстился этим лукавым дьявольским предложением: Будете, как боги! Словно вкушением, а тем более – похищением, какого-то плода человек может уравняться с Богом! И когда человек взял и вкусил плод, то увидел, что он обманут, что не стал он «как Бог». Ведь нельзя через захват соделаться чем бы то ни было, а тем более – Богом. Впрочем, Бог и сотворил человека, чтобы тот мог уравняться с Богом, но в свободе и любви, а не через обман и умыкание плода. Все мы, будучи людьми, можем лучше всего понять это в любви. Любовь невозможно никому ни навязять, ни отнять; вы можете делать всё что угодно, но не можете никого заставить вас любить. Все мы знаем, как несчастны насильственные браки и вынужденная дружба, потому что они служат лишь каким-то частным интересам, составленным из чего-то такого, что не есть истинная любовь, не купленная и неподкупная, бескорыстная и самоотверженная, чистая и жертвенная. Истинной любви свойственно жертвовать, а не гнаться за собственными выгодами и прихотями, удовлетворяя лишь свое самолюбие, которое есть самозамкнутость, тогда как любовь – это раскрытие себя для другого, для общения с ним и самозабвенной дружбы. Вот идеал православного гуманизма – любовь: боголюбие и человеколюбие, оба они соединяются в христолюбии (как говорит святитель Николай Жичский). Причем, идеал не только как цель и намерение, но и как метод и содержание, а также как дух и склад ума православного человека и смысл православного гуманизма – человечности. Без подлинной, беззаветной любви не может быть человечности, но только не-гуманность и бесчеловечность.

Но вернемся снова к вопросу о человечности и бесчеловечности. Согласно гуманизму, как его односторонне понимали и понимают на Западе, человечность – это примерно то же самое, что дать человеку волю! Но из людского опыта мы твердо знаем, что дать себе волю – это далеко даже не хорошо, не гуманно и не человечно. Только на первый взгляд это представляется благом, однако впоследствии чаще всего оказывается губительным. Возьмем для пояснения одну почти безвредную вещь, например, спорт. Спорт – это одно из поприщ жизни, где человек может хорошо видеть себя и наблюдать за собой. В спорте существуют определенные правила. Нет такой игры, где не было бы правил; правила повсюду, и эти правила должны соблюдаться. Впрочем, не только правила игры, но и правила подготовки к участию в этой игре – так как и здесь имеются определенные стандарты поведения. Вы не можете дать себе или другому игроку волю, так чтобы он делал всё, что хочет. Ведь такой игрок просто-напросто не сможет завтра играть, не будет способен привести в действие и сконцентрировать свои здоровые силы, но он направит их туда, куда не следует, растратит их где-то на стороне. Не можете вы, к примеру, всё есть, ни в чем себя не ограничивать – и быть в хорошей спортивной форме. То же самое относится и к любому виду человеческой деятельности: нельзя наедаться и переедать или же, напротив, не есть вообще – и одновременно хорошо и постоянно работать. Этот, с позволения сказать, самоконтроль – и есть мера жизни. Человеческая жизнь имеет данную от Бога меру. Ее можно увеличивать и расширять, но нельзя упразднить. Древние греки, искренние в своем стремлении быть гуманистами, как ни уважали человека, но все-таки говорили: «ничего сверх меры»! Ибо для человеческого существа так или иначе нужна мера, хоть и предназначено оно к божественной безграничности. Но только в Боге и с Богом.

Мера, и причем мера всеобъемлющая, для нас, православных христиан, – это Христос; а с Ним и вслед за Ним – святые. В 1971 году я был на симпозиуме православных богословских школ в Бостоне, в Америке, на котором некоторые из участников-протестантов говорили, как важна гуманизация, то есть «очеловечивание», человека, утверждение человека, созидание человека для достижения им совершенства и что это – то же самое, что и достижение Христа, полная гуманизация человека. Я им тогда ответил, что обожение человека во Христе Богочеловеке – вот подлинная гуманизация, утверждение и прославление человека. Ведь только человек во Христе есть мерило и вершина настоящего «очеловечивания», обогочеловечивания человека, как говорил об этом преподобный Иустин. Говорит об этом и святой апостол Павел: «Дондеже достигнем вси в соединение веры [Христовой] и познания Сына Божия, в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова» (Еф. 4, 13).

Итак, вопрос сводится к критерию настоящего человечества, подлинной человечности, истинного гуманизма. Не гуманно по отношению к ребенку предоставить ему свободу делать что хочет. Это значит – лишить присмотра незрелое, недоросшее существо, еще не способное управлять самим собой и самого себя созидать без нашей помощи и общения с нами, всеми остальными членами Церкви, – Церкви, которая есть общность всех Божиих детей во Христе (екклесиа на греческом языке и означает: собрание, собор, община). Естественно, не следует выдвигать неумеренные и бесчеловечные требования к ребенку, но нельзя его и недооценивать, как будто только одни мы умны и всё знаем! Ведь многие воспитатели, да и многие родители и даже некоторые духовники, думают, что только они и должны принимать решения и полностью руководить людьми. Человек – это тайна, тайна сама по себе и тайна Божия, и эту тайну надо чтить, необходимо уважать человеческую свободу, существо человека, его богоподобную личность. Но точно так же надо способствовать тому, чтобы детская и вообще человеческая свобода, похожая на молодое растение, правильно и успешно, положительно развивалась и росла, как юная ветвь, привязываемая к колышку. Не получает ветвь роста непосредственно от колышка, но он ей помогает, особенно когда дуют сильные ветры. Поэтому еще премудрый Екклесиаст сказал молодым: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих... И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего... И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые [в сербск. яз. «злые». – Примеч. перев.] дни... И возвратится прах в землю... а дух возвратится к Богу, Который дал его... Выслушаем сущность всего: бойся Бога [= в Бога веруй] и заповеди [= законы, правила] Его соблюдай, потому что в этом всё для человека [в сербск. яз. «потому что в этом весь человек». – Примеч. перев.]» (Еккл. 11, 9–10; 12, 1, 7, 13).

Божии законы и заповеди суть правила здоровой и нормальной жизни, жизни богоугодной, спасительной для человека. Они суть божественная педагогика, а слово «педагогика» означает: «руководство ребенком», и правильная педагогика как таковая – для него помощь. Человек в начале, в раю, был еще как дитя, говорит священномученик Ириней Лионский, и потому ему дана была заповедь как педагогическоесредство, чтобы руководила она им, напоминала ему о Боге и приводила его к Богу. В этом цель настоящей и правильной педагогики. Однако педагогика носит не всемогущий, а вспомогательный характер. Она служит для того, чтобы помогать ребенку в позитивном развитии. Но если ребенок сам не старается ходить, двигаться, плавать, если не прилагает усилий к учебе, к дыханию, к молитве, то никто другой ему не поможет, потому что никто вообще не может заменить его самого. Значит, педагогический подход нужен, необходим, но он не всесилен, и потому он должен быть гуманным, человечным, а точнее сказать – человеколюбивым. Любовь – это и есть величайшая педагогика, а не одна только сентиментальность.

Один из основных элементов гуманности, истинной человечности – это почитание человека как существа богоподобного, а не только человека как индивидуума. Термин индивидуум выдвинул Запад, а мы, православные, больше любим понятие лицо, личность. Индивидуум означает отдельного человека, обособленного и замкнутого в самом себе, но это, по большей мере, означает и отделенность, и эгоизм, и жизнь только для самого себя. Тогда как понятие личности включает в себя общение и взаимные контакты с другими личностями, которые могут осуществляться в согласии и при совместных усилиях и стараниях; зачастую в них могут наблюдаться противостояния, а иногда и столкновения, но даже это лучше, чем индивидуализм и изолированность. У нас, сербов, наши человеческие отношения часто перемежаются препирательствами и ссорами, но и это, если [оно] не сопряжено с эгоизмом и злобой, может быть позитивным. Как две доски, которые трут одну о другую и тем самым сглаживают неровности, так и людская совместная жизнь, говорил преподобный Феодор Студит. Эта совместная жизнь, это сожительство почти всегда и неизбежно достигается немалыми трудами, личными и совместными подвигами, но в то же время оно созидает людей живыми личностями. Нет ничего легкого в человеческой жизни, ведь созидать человека – дело вовсе не простое, потому что оно вечное и непрестанное.

Отношение к ребенку подлинно гуманно не тогда, когда мы всё ему позволяем, но зачастую нужно, чтобы мы кое-чего ему не разрешали, потому что нельзя, чтобы ребенок делал всё, что хочет, «переворачивал все вверх дном», как говорит наш народ. Настоящая любовь здесь всегда найдет меру. Не могу я по любви к моей матери, которую я сильно любил и люблю, вести себя своевольно и дерзко, но и мать не смеет так поступать по отношению к детям. Есть одно народное изречение, весьма разумное: «Если ты мать – покройся»! Не может ни мать делать, что хочет, ни тем более дитя. В этом смысле весьма напряжен труд по созиданию истинного человека, истинно личного и совместного (= соборного) бытия, труд по действительной гуманизации человека. Гуманизация человека – это не насилие над природой человека. Впрочем, здесь уместен вопрос: над какой это природой человека? Над той, какую сотворил и дал Бог, или же над той, во что она превратилась, низверженная и извращенная нами? Утверждающие, что человек есть лишь животное, что человек – всего только от обезьяны, т. е. что человек есть одна горизонталь, существо только этого мира, и такой человек есть мерило всего, – такие люди, в сущности, негуманны, так как калечат и кромсают человека, заключая его в заранее подготовленные и определенные ими же рамки. Настоящий человек вырывается из этого их прокрустова ложа, потому что он есть существо, сотворенное не только для земли, для материального, растительного и животного мира, но и для Неба, для Ангелов, для вечности, а самое главное – для бессмертного и истинного Бога. (Хорошей иллюстрацией подобного уродования человека путем заключения его в одни только горизонтальные, биологическо-социологические границы является фильм «Полет над гнездом кукушки», фильм чеха Формана, славянина, снимавшего его в тоталитарном обществе, каковым является американское.)

Истинная гуманизация, очеловечивание человека требует большого труда и усилий. Но очень важна та мера, которую мы устанавливаем для человека. В христианской православной антропологии, повторяем, мера для человека – это Христос, Богочеловек, а Он есть мера безмерная, мера без границ, мера Божия, Богочеловеческая. Посему в начале эта «мера» Божией творческой энергией насаждена в человеке в виде семени. Вложена как залог и начаток дальнейшего развития и роста человека как существа богообразного. Когда мы говорим, что человек есть образ Божий, мы не клевещем ни на Бога, ни на человека. Ведь человек, этот «малый бог в брении», потенциально сотворен для того, чтобы в любви и творчестве (на греч. языке творчество именуется поэзией) уравняться с Богом, как говорят и наши поэты Негош и Дучич.

Дучич в одной из своих поэм, «Человек говорит Богу», написал:

Похожи ли мы, как в исконные часы, на Твой образ и

ныне?

Если же нет, то какая это для нас печаль;

А если да – какая это беда для Тебя.

Есть в этой поэме и покаянный плач, и печаль. Дучич передает здесь великий масштаб человека, а равно и его возможности, но при этом – и трагизм человеческого греха и промаха, упадка и деградации, а ведь узнать об этом можно только с помощью догадок и предчувствий, предвкушения того, чем может человек стать – при Божием содействии, с Богом, в общении с Богочеловеком Христом.

Святые, приближавшиеся к Богу, всегда чувствовали, что Бог больше, чем им ранее казалось, что приближение к Нему и жизненное соприкосновение с Ним расширяет наше сердце, делает безграничным наш ум; при этом и наши стремления не поддаются обозрению. Бог не тот, кто боится оказаться подчиненным нашим логическим категориям, которые выработал Аристотель (но не он их придумал и предписал). Бог соразмерил Себя с нами, сотворяя нас по Своему образу, а вечноживой Образ Божий – это Его Сын, Христос, Образ Бога невидимого, как говорит святой апостол Павел (Кол. 1, 15). По Нему, по Христу, мы и сотворены, как подробно об этом пишут священномученик Ириней Лионский и другие святые отцы. Поэтому Христос и стал плотью – не только душой, не только духом, но и плотью, то есть совершенным Человеком. И по этому Христу, Человеку-Богочеловеку, Богу телесно-духовному, сотворен человек, а посему человек может и должен возрастать в меру возраста исполнения Христова [полноты Христовой]» (Еф. 4, 13). Для этого Христос и пришел в наш мир и историю, в наше бытие, соделался человеком как мы – во всем, кроме греха, потому что грех не относится к человеческой природе, но есть повреждение и болезнь, вошедшая в людскую природу вследствие злой воли и деструктивной, негуманной жизни и деятельности, сотрудничества не с Богом, а с дьяволом. Христос не вступил в наш мир и жизнь насильно, как некий царь с войском, но вошел как воплощенный Бог, как истинный Человек, отождествив Себя с нами полностью – настолько, что люди узнавали Его не легко, как свидетельствуют об этом Евангелия. Иуде в момент предательства пришлось Его поцеловать, чтобы римские воины узнали Его и схватили. Об этом отождествлении Христа с нами удивительно пишет Достоевский, если вы читали «Братьев Карамазовых», ту главу «Кана Галилейская», в которой молодой Алеша, горюя о том, что умер старец Зосима (как недавно многие скорбели, когда умер отец Лазарь Острожский), пришел, страдалец, в комнату, где лежало тело старца, и, так как был уставшим, заснул, когда читали Евангелие над гробом старца, и вот зрит старца в видении: брак в Кане Галилейской, на браке присутствует его старец и – Христос среди них и как один из них!

Это дивно чувствуется у наших братьев, православных русских. Один иностранец написал в прошлом веке: когда приедешь к русским, то ощущаешь, что Христос – член их семьи, ты воспринимаешь Его как одного из них. И действительно, русские имеют бесконечную любовь ко Христу. Имеют ее и греки, имеют и сербы, но наше сербское отношение несколько сдержаннее, сложнее. Однако и настоящий серб соревнуется с Живым Богом, познавая тем самым Бога из собственной живой жизни и из своей мучительной истории. Серб, как сказал святитель. Николай (Велимирович), из жизни научался Священному Писанию, а не из книг. Мы, сербы, не много знаем о Священном Писании, но ведаем его дух, так что ощущаем его в жизни и переживаем то же, что и библейские персонажи, каждый по-своему; разумеется, если мы люди честные и искренние. Честный человек – и значит, прежде всего, человек искренний. Это не означает, что он без греха и недостатка, но он искренен в том, чтобы признать себя таким, каков он есть, признать, для чего поступает и ведет себя так или иначе. Искренний серб, равно как и любой честный и порядочный человек, чувствует и знает, насколько Бог – великий друг человека и насколько, по правде говоря, человек сам себе враг, когда хочет поступать только по-своему, когда грехом и злом наказывает себя, собственную душу и тело больше, чем кого-то другого.

В эти дни я перевожу Притчи Соломона. Какая это мудрая и человечная, поистине гуманная книга, повествующая о том, что человек во грехе и беззаконии – сам для себя величайший враг! И даже когда, делая добро, он сам себе становится другом, – и тогда не может он себе во всем помочь, но совершается это лишь через честное и человечное отношение к другим, и в первую очередь – к Богу. Но если он несправедлив и бесчеловечен в отношениях с другими людьми и с Богом, то этого достаточно, чтобы он оказался сам для себя врагом и губителем. И в этом беда, в этом несчастье человека: он способен сам себя погубить. Осчастливить сам себя он полностью не может, но может себе помочь, если он человечен и искренен с Богом и с людьми. Бог и другие люди существенно необходимы для человека, то есть нужно общение, и это общение – любовь.