В Российской империи при воинских частях находились священники, духовно окормлявшие защитников Отечества и в пору военной страды разделявшие с ними тяготы фронтовой жизни. Так было и в Первую мировую войну, которую современники называли Великой и Второй Отечественной. Предлагаем вниманию читателей впервые публикуемые воспоминания об одном из священников — героев Великой войны; публикация, предисловие и примечания — заведующего Отделом военно-исторического наследия Дома Русского Зарубежья имени А. И. Солженицына Андрея Сергеевича Кручинина.

Член Государственной думы отец Федор Филоненко, состоящий полковым священником в действующей армии. 1915 г.

Член Государственной думы отец Федор Филоненко, состоящий полковым священником в действующей армии. 1915 г.

«У господ военных только ежели не храбрый — грех. Всё же прочее — добродетель», — эта добродушная, но не лишенная иронии фраза священника о воинской части, в которой он совершал требы, приведена в мемуарах генерала А. И. Деникина [1]. Она может создать впечатление некоторой отстраненности и даже недостаточной серьезности взаимоотношений русских военных и православного духовенства, — как и воспоминания митрополита Вениамина (Федченкова), считавшего едва ли не пренебрежительным мнение офицерства о священниках «военного ведомства»: «Обычно в военной среде офицеры называли полковых священников фамильярным именем “бати”: “Ну как, батя, дела?”. Или во время игры в карты: “Эй, батя, ходи”. В лучшем случае, если священник держал себя независимо, относились к нему корректно, но холодно. И таких не любили. Я совсем не думаю осуждать офицерство за такую вольность. […] И офицерские привычки не со вчерашнего дня появились, нужны были два столетия со времен Петра Великого, чтобы они воспитались и укрепились. Но к чести офицеров нужно сказать, что они очень редко были безбожниками…» [2].

На самом же деле и в лукавой улыбке деникинского протоиерея, и в действительно фамильярном «бате» отражалось нечто, очевидное Деникину, выросшему в военной среде, непонятное владыке Вениамину, соприкоснувшемуся с нею только во время Гражданской войны, и почти полностью скрытое от сегодняшнего читателя: вхождение военного духовенства в полковую семью — почти забытое ныне понятие! И в полковой семье признаком «лучшего случая» была как раз не отчужденная «холодная корректность», а именно семейное отношение к полковому «бате».

Священник одного из гусарских полков отец Покровский с военным корреспондентом, писателем Н.Н. Брешко-Брешковским в усадьбе, только что отбитой у противника. Фотография полковника А.Д. Далматова. 1915 г.

Священник одного из гусарских полков отец Покровский с военным корреспондентом, писателем Н.Н. Брешко-Брешковским в усадьбе, только что отбитой у противника. Фотография полковника А.Д. Далматова. 1915 г.

Монастыри — на защиту Родины. В Новом Афоне на Кавказе. Монахи за изготовлением снарядов у токарных и сверлильных станков. 1915 г.

Монастыри — на защиту Родины. В Новом Афоне на Кавказе. Монахи за изготовлением снарядов у токарных и сверлильных станков. 1915 г.

В последние мирные годы Российской империи, по свидетельству протопресвитера военного и морского духовенства отца Георгия Шавельского, подчиненное ему ведомство насчитывало 25 соборов, 420 полковых и 33 судовые церкви, 174 церкви «при разных учреждениях: школах, госпиталях, военных тюрьмах и дисциплинарных батальонах, местных командах, богадельнях и т. п.», а «личного состава» — 145 протоиереев, 585 священников, 5 протодиаконов, 129 диаконов и 99 псаломщиков. Отец Георгий подчеркивал сложность и ответственность пастырского служения в военном ведомстве: «Военный, как и морской, священник должен был быть не только совершителем богослужений и треб для воинских чинов, неустанным проповедником долга, чести, верности присяге, самоотверженного служения Родине, совестью своей части, но и учителем, воспитателем в той великой русской школе, какою являлась для огромной части русского мужского населения армия. […] Ежегодно принимая в свои ряды сотни тысяч молодых людей, в значительном проценте неграмотных и невежественных, армия и флот обучали их грамоте, сообщали им разные знания, дисциплинировали и культивировали (так в первоисточнике. — А. К.) их. В этом случае армия и флот дополняли ту работу, которую недоделывала хромавшая на оба колена наша предреволюционная народная школа. И в отношении воспитания воинского духа, и в отношении общего обучения и воспитания нижних чинов священник в воинской, как и в морской части мог играть выдающуюся роль» [3].

А когда разразилась Первая мировая война — поистине Великая война, как и называли ее тогда, — ряды развернувшейся и многократно увеличившейся по штатам военного времени русской армии приняли и многочисленных новых пастырей, перед которыми встала и новая задача — в своем служении жертвовать покоем, здоровьем, а нередко и самой жизнью.

Местом полкового священника в бою считался полковой перевязочный пункт, где он должен был заботиться о раненых и напутствовать умиравших, — но и это место, при наличии на поле боя дальнобойной артиллерии, отнюдь не могло почитаться безопасным. Более того, и во время богослужений, проводившихся явно не на передовой, священнику порой приходилось подавать совершенно неуставной возглас «Ложись!», когда огонь противника нащупывал строй молящихся. Присутствие же вблизи боевых порядков нередко стоило жизни, а протоиерей Андрей Богословский, окормлявший русские войска, направленные на французский театр военных действий, и раненный разрывом снаряда в момент, когда он благословлял идущих в атаку, был убит даже при эвакуации в лазарет: германский летчик расстрелял из пулемета санитаров с носилками [4].

И едва ли не все войны в русской истории дают нам примеры, когда «батя» оказывался не просто в бою, а впереди солдат; когда он не только ободрял, а увлекал их вперед. Еще во время прославленного суворовского штурма турецкой крепости Измаил в 1790 году полковой священник отец Трофим Куцинский, увидев, что командир полка смертельно ранен, с крестом в руке повел солдат на приступ, указывая на Распятого Спасителя со словами: «Вот вам Командир!» [5]. И важно ли сейчас, что именно было раньше — знаменитый афоризм всемирно известного Суворова «Бог нас водит, Он нам генерал» или эти слова никому не известного полкового «бати»?

Бурю переживаний, охватывавших пастыря — представителя самой боголюбивой и человеколюбивой «профессии», очутившегося в гуще кровопролития, хорошо передают воспоминания офицера-очевидца о подобном же подвиге полкового священника, совершенном уже в 1915 году: «Он увидел страшную картину штыкового боя и на минуту, казалось, остолбенел от ужаса. Прислонившись спиною к сосне, он стоял и часто крестился. Но вот около него упал с простреленной головой командир 4-й роты капитан Григорьев, успевший только крикнуть: “Вперед, четвертая, нажимай сильней”.

Это как будто пробудило священника. Он бросился к убитому, попробовал его поднять, но, увидев рану во лбу, вдруг понял всё. Тогда он снял свой наперсный крест, высоко поднял его и, крича во всю силу своих легких: “Вперед, четвертая! Нажимай сильнее!” — бросился вперед. Очнулся, — как рассказывал он потом сам, — только около речки Равки, уже в тылу немецких окопов, когда двое солдат схватили его за полы рясы и потащили назад, говоря: “Назад, батюшка, в лес, сейчас он начнет нас снарядами засыпать”.

И действительно, немцы открыли убийственный огонь. Но дело было уже сделано. Немцы были выбиты из леса, взято 18 немецких пулеметов и около 300 пленных» (после тот же батюшка, будучи представлен к боевой награде — ордену Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, конфузливо говорил командиру полка: «Только вот знаете, г[осподин] полковник, меня смущают мечи к ордену. Как-то наше духовное начальство на это посмотрит? Мне мой сан запрещает воевать, а тут мечи?») [6].

«Боевого» священника, сочетавшего мужество среди опасностей с даром молитвенника и духовного наставника, дал Господь поздней осенью 1914 года и гвардейским стрелкам Его Величества.

Знаменное отделение Лейб-гвардии 1 го стрелкового Его Величества полка (знаменщик — Георгиевский кавалер, старший унтер-офицер Софронов). Рядом со знаменем — иеромонах Амвросий (Матвеев). 1915 г. Из собрания Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына (коллекция альбомов Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско)

Знаменное отделение Лейб-гвардии 1 го стрелкового Его Величества полка (знаменщик — Георгиевский кавалер, старший унтер-офицер Софронов). Рядом со знаменем — иеромонах Амвросий (Матвеев). 1915 г. Из собрания Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына (коллекция альбомов Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско)

Лейб-гвардии 1‑й стрелковый Его Величества полк вел свою историю от Лейб-гвардии 1-го стрелкового батальона, сформированного из старых гвардейских солдат в самом начале царствования Александра II и получившего «заслуженное предками» Георгиевское знамя в 1856 году, а в следующем году — Высочайшее шефство (и в дальнейшем шефом батальона, а затем полка всегда был царствующий император). С отличием участвовавший в подавлении польского восстания в 1863 году и в войне с турками за освобождение единоверных славян в 1877–1878 годах, батальон в 1910 году был развернут в полк и с первых же дней Великой войны выступил на фронт.

«20–21 сентября [гвардейские стрелковые] полки участвовали в неравном и кровопролитном бою под Опатовом, — вспоминал через много лет старый гвардейский офицер. — При отходе 1-й полк, бывший в арьергарде, попал в полное окружение и, истекая кровью, должен был пробиваться штыками через кольцо немцев. Три знаменщика были убиты, и знамя вынес из боя сам командир полка, полковник Левстрем. Потери полка — 7 убитых офицеров и 10 раненых. Стрелков осталось не более 200 человек» [7]. А месяца через два, когда полк залечивал раны в резерве, туда прибыл вновь назначенный, по официальной формулировке, «исполнять пастырские обязанности» иеромонах Амвросий (Матвеев).

Он родился в 1880 году, происходил из крестьян Осташковского уезда Тверской губернии, окончил сельскую школу, в молодости был кузнецом, а в 1903 году отправился отбывать воинскую повинность на Дальний Восток, где и участвовал в начавшейся Русско-японской войне. После увольнения в запас вскоре поступил послушником в древнюю (с 1594 года) Нилову Столобенскую пустынь на озере Селигер, в своем родном уезде, затем принял постриг, был посвящен в иеродиаконы, а незадолго до Великой войны — и в сан иеромонаха [8]. Этими скудными сведениями (не сохранилось даже его мирского имени) и ограничивалась бы, наверное, биография отца Амвросия, если бы не полгода с небольшим его фронтового служения.

Походный завтрак офицеров Лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества полка. Ноябрь 1914 г. Из собрания Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына (коллекция альбомов Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско)

Походный завтрак офицеров Лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества полка. Ноябрь 1914 г. Из собрания Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына (коллекция альбомов Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско)

Сразу заметим, что скромный иеромонах, крестьянин родом, бывший кузнец и бывший солдат, вопреки картине, нарисованной митрополитом Вениамином, быстро стяжал уважение и почтение не только рядовых, но и блестящих гвардейских офицеров, еще не забывших смотры в Царском Селе, где в строй их полка становился маленький цесаревич Алексей Николаевич. Стяжал настолько, что четыре года спустя, уже после революции и в разгар кровавой смуты, один из офицеров специально просил младшего однополчанина «хорошенько запомнить» рассказ о пребывании отца Амвросия среди гвардейских стрелков, чтобы «сообщение это в свое время было внесено в историю полка». Сохранивший этот рассказ поручик А. Г. Чубаров вызвал капитана (в 1914–1915 годах поручика) А. П. Деревицкого на более подробные воспоминания о замечательном полковом священнике. Сличение текстов двух мемуаристов показывает, как обстоятельства служения отца Амвросия в полку становились легендой, едва ли не житием, в котором Нилова пустынь могла превратиться в более известную Оптину, монашеский аскетизм принимал едва ли не крайние формы («почти ничего, кроме хлеба, не ел»), а некоторые детали в разных изложениях оказывались противоречащими друг другу (поехал ли денщик, положенный полковому священнику, проводить его к новому месту службы, или же отец Амвросий отказал ему в этой просьбе, — оба источника сходятся лишь в том, что иеромонах предчувствовал свою скорую кончину). Легендарен и рассказ о последнем бое, в котором он участвовал («возглавил дрогнувших было солдат, восстановил положение и удерживал позицию три дня»), хотя и наградное представление к офицерскому ордену Святого Георгия 4‑й степени, написанное уже командиром 3‑го гренадерского Перновского полка, где отец Амвросий действительно успел прослужить лишь с 14 по 24 июня 1915 года, — документ, обычно скупой на эмоции, — рисует картину выдающегося мужества и подлинного подвига:

«В бою 24 июня 1915 г. у д. д. Бобы и Хруслины [Ново‑Александровского уезда Ковенской губернии], когда полку была дана задача выбить противника из занятого последним нашего участка позиции, пришлось действовать при особо исключительно трудной обстановке, по чрезвычайно изрытой местности и притом полку совсем незнакомой, при подавляющем численном превосходстве противника. Тут требовалось приложить все средства для подъема до большой черты (так в первоисточнике. — А. К.) нравственных сил и устойчивости наступающих. И вот о[тец] Амвросий по собственному почину пошел в наступление, а затем на штурм впереди наступающих. Подбодряя, действуя личным примером и словом, с крестом в руке шел мужественный пастырь на святое дело, не обращая внимания, что черная одежда отличает его от остальных наступающих. Перед окопами противника во время атаки пал, сраженный пулей в голову. О[тец] Амвросий поднял дух наступающих до высоты, нужной для решения их задачи.

Трофеи: оружие, многие сотни предметов снаряжения и проч.

Потери противника: одними убитыми в штыковой схватке около 1200 германцев.

Наши потери: убит о[тец] Амвросий и 2 офицера, ранен 1 офицер, контужены 2 офицера, гренадер убито 240, ранено 333, контужено 18, пропало б[ез] в[ести] 5» [9].

Показательно, что представление было сделано не позже 10 июля 1915 года, задолго до высочайшего разрешения (18 мая 1916 года) награждать орденом Святого Георгия «военных врачей, военных священников, а также лиц, не принадлежащих к боевому составу войск, в исключительных случаях оказания ими боевых подвигов, предусмотренных статутом Ордена»: в 1915 году, согласно законоположениям, орденом могли награждаться только офицеры и генералы, хотя исключения для священников‑героев случались и ранее. Вот и командир Перновского полка не поколебался испросить для убиенного на поле брани пастыря именно эту награду — настолько очевидно обстоятельства подвига соответствовали орденскому статуту, так определявшему достойных: «Кто, презрев очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший явную пользу» [10].

26 июня тело отца Амвросия было согласно его воле (выраженной, очевидно, сразу по прибытии в Перновский полк) отправлено в Нилову пустынь в сопровождении офицера полка, а 2 июля последовало высочайшее утверждение — увы, посмертное, — наград, к которым он был представлен еще в стрелковом Его Величества полку: «наперсного креста на Георгиевской ленте из кабинета Его Императорского Величества» (награда только за отличия, совершенные с опасностью для собственной жизни) и ордена Святого Владимира 4‑й степени с мечами и бантом [11]. Прохождение же по инстанциям представления к ордену Святого Георгия затянулось, как нередко тогда случалось из-за многочисленности подвигов, а в данном случае — возможно, и из-за «двойного» подчинения героя (армейского и церковного), и лишь 13 сентября 1916 года (!) государь император, «согласно удостоения Георгиевской Кавалерской Думы при штабе Главнокомандующего армиями и определения Святейшего Синода, по всеподданнейшему докладу синодального обер-прокурора», «всемилостивейше соизволил на сопричисление исполняющего пастырские обязанности в 3‑м гренадерском Перновском полку иеромонаха Амвросия (Матвеева), во внимание к его доблестным подвигам мужества и неустрашимости, запечатленным смертью на поле брани, к ордену Святого великомученика и победоносца Георгия 4‑й степени» [12].

Публикуемые ниже воспоминания о служении отца Амвросия в рядах стрелков Его Величества сами по себе имеют интересную историю. После революции и развала армии многие гвардейские стрелки приняли участие в Белом движении на разных фронтах, а затем оказались в эмиграции, где создали полковое объединение, на протяжении многих лет возглавлявшееся полковником А. И. Джулиани. Помимо нерегулярно выходившего «Оповещения», объединение выпускало переписанные от руки и растиражированные на примитивном множительном аппарате материалы к истории полка, не имевшие общего заголовка и нумерации (описания славных исторических событий или биографии замечательных личностей). В числе этих материалов были изданы (скорее всего, в 1928 году) выдержка из письма поручика Чубарова и специально написанные воспоминания капитана Деревицкого об отце Амвросии. Среди адресатов, получавших издания гвардейских стрелков, был и видный деятель Русского обще-воинского союза (крупнейшей эмигрантской военной организации), а в 1930–1937 годах его председатель, генерал Е. К. Миллер, бывший руководитель Белого движения на Севере России. В 1937 году генерал был похищен в Париже советскими агентами, вывезен в СССР, где более полутора лет содержался в тюрьме, как он сам говорил, на положении «второго издания “Железной маски”», и был расстрелян в 1939 году. Часть его бумаг, остававшихся во Франции, попала в собрание эмигрантского Общества охранения русских культурных ценностей и была уже в наши дни передана в дар Дому Русского Зарубежья имени А. И. Солженицына в Москве. Среди этих бумаг оказались и материалы объединения Лейб-гвардии 1‑го стрелкового Его Величества полка.

Нельзя сказать, чтобы жизнь и подвиги иеромонаха Амвросия (Матвеева) совсем уж канули в Лету: еще в годы Великой войны они (посмертно) нашли отражение на страницах «Вестника военного и морского духовенства», упоминаются в современных исследованиях и справочниках, а фотография отца Амвросия рядом со знаменным отделением стрелков его величества (правда, не всегда верно атрибутируемая) даже получила известную популярность как наглядный символ христолюбивого воинства. И всё же публикуемые ниже воспоминания о нем содержат ряд немаловажных фактических поправок и дополнений к его биографии (обстоятельства представления к награждению наперсным крестом на Георгиевской ленте, датировка, пусть и приблизительная, прибытия его в полк и др.); однако главная ценность этих исторических источников даже не в этом.

Угасающие (в буквальном смысле слова — из-за особенностей тиражирования) строки сохранили нечто большее, чем скупые биографические факты: живое восхищение и почитание скромного полкового батюшки его паствой, в простоте солдатского сердца выраженное одним из воинов словами: «Отец Амвросий был истинно золотой поп».

* * *

ИЕРОМОНАХ АМВРОСИЙ

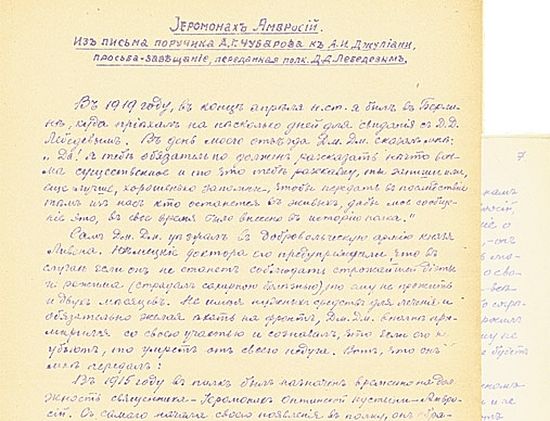

Из письма поручика А. Г. Чубарова к А. И. Джулиани, просьба-завещание, переданная полк[овником] Д. Д. Лебедевым

Воспоминания гвардейских стрелков об иеромонахе Амвросии (Матвееве). Из собрания Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына

Воспоминания гвардейских стрелков об иеромонахе Амвросии (Матвееве). Из собрания Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына

В 1919 году, в конце апреля н[ового] ст[иля], я был в Берлине, куда приехал на несколько дней для свидания с Д. Д. Лебедевым [13]. В день моего отъезда Дм[итрий] Дм[итриевич] сказал мне: «Да! я тебе обязательно должен рассказать нечто весьма существенное, и то, что тебе расскажу, ты запиши или, еще лучше, хорошенько запомни, чтобы передать впоследствии тем из нас, кто останется в живых, дабы мое сообщение это в свое время было внесено в историю полка».

Сам Дм[итрий] Дм[итриевич] уезжал в добровольческую армию князя Ливена [14]. Немецкие доктора его предупреждали, что в случае, если он не станет соблюдать строжайшей диеты и режима (страдал сахарною болезнью), то ему не прожить и двух месяцев. Не имея нужных средств для лечения и обязательно желая ехать на фронт, Дм[итрий] Дм[итриевич] вполне примирился со своею участью и сознавал, что если его не убьют, то умрет от своего недуга. Вот что он мне передал.

В 1915 году в полк был назначен временно на должность священника иеромонах Оптинской пустыни Амвросий. С самого начала своего появления в полку он обратил на себя внимание всех строгостью своей жизни; почти ничего, кроме хлеба, не ел, а пил лишь одну воду; говорил мало, но во всем являл собою пример. Когда начинался обстрел позиций, он с крестом в руках напрямик, без ходов сообщения, быстро бежал на передовую линию и в черной своей рясе отчетливо выделялся на белом фоне снега. Под огнем противника он благословлял стрелков и напутствовал умирающих. Все его просили неоднократно не ходить столь открыто и хоть немного себя беречь, но иер[омонах] Амвросий неизменно на это отвечал: «Моя жизнь в руках Божьих», и продолжал по-прежнему пренебрегать опасностью.

Стрелки его очень полюбили, но, к сожалению, он скоро был назначен в Перновский полк. Перед своим отъездом отслужил обедню, затем вышел проститься, сказав лишь: «Простите меня, грешного», и отдал всем земной поклон. Стрелки плакали, грустно им было терять такого батюшку, к которому искренно привязались и горячо полюбили.

У иер[омонаха] Амвросия был временный денщик нашего полка, уехавший проводить его к новому месту службы. Вскоре по приезде в Перновский полк наш стрелок захотел вернуться обратно в полк и просил иер[омонаха] Амвросия его отпустить, но последний ему ответил: «Подожди немного, скоро должно нечто произойти, тогда вернешься и всё расскажешь».

Через несколько дней на передовой линии иер[омонах] Амвросий был сражен пулею на месте, о чем и сообщил вернувшийся денщик, — вот что передал мне Дм.Дм. Лебедев.

Помню еще, что иер[омонах] Амвросий составил сборный образ для нашего полка, но, к сожалению, не помню, как он в нем разместил святых, но весьма проникновенно продумано. Тогда я торопился из Германии, где находился на положении пленника, чтобы скорее попасть на фронт, почему некоторые подробности ускользнули из памяти.

Рад, что хоть теперь могу исполнить поручение Д. Д. Лебедева. Думаю, что найдутся и другие офицеры нашего полка, которые смогут пополнить и расширить воспоминания об иером[онахе] Амвросии. Знаю, например, что поручик Деревицкий хорошо знал покойного иеромонаха.

* * *

ВОСПОМИНАНИЯ об иеромонахе Амвросии, исполнявшем обязанности священника Л[ейб]-гв[ардии] 1‑го стрелкового Его Величества полка

Командир Лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества полка генерал-майор Э.Л. Левстрем и иеромонах Амвросий (Матвеев). Пасха (?) 1915 г. Из собрания Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына (коллекция альбомов Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско)

Командир Лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества полка генерал-майор Э.Л. Левстрем и иеромонах Амвросий (Матвеев). Пасха (?) 1915 г. Из собрания Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына (коллекция альбомов Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско)

Наш полковой священник, старик от[ец] Александр Веселовский, выступивший с полком на войну, не выдержал тягот походной жизни; у него обострился его постоянный ревматизм, и в сентябре 1914 года его пришлось эвакуировать. Некоторое время мы были без священника. Во всяком случае, помню, что, вернувшись в полк после ранения под Опатовом 20 ноября, я в полку священника еще не застал.

Числа 28–29 ноября полк был отведен в резерв в дер[евню] Сосновку, в районе Махова, и утром, когда я с некоторыми офицерами, в том числе прапорщик[ом] Фохтом, пили чай в избе, отведенной под офицерское собрание, раскрылась дверь и на пороге появилась высокая фигура монаха в камилавке. Монах, перекрестившись, обратился к присутствовавшим:

«Мир вам, иеромонах Амвросий, к вам заменить полкового священника назначен». Мы поздоровались, а некоторые, в том числе и я, подошли под благословение. С его приходом наш оживленный разговор стих, как это часто бывает с появлением нового лица, да еще монаха. Поруч[ик] Колобов, бывший хозяином нашего собрания [15], забеспокоился, чем бы накормить нового батюшку, так как мы, офицеры, поста не соблюдали и питались тем, что можно было доставать. Но иером[онах] Амвросий просил о нем не беспокоиться, сказал, что всё, что ему понадобится, он может изготовить себе сам; и действительно, кроме первого в этот день завтрака он в собрании не довольствовался.

В тот же вечер иер[омонах] Амвросий отслужил в нашей походной церкви под открытым небом всенощную, а на другой день обедню, во время которой исповедовал общею исповедью и приобщил Св[ятых] Таин весь полк. Во время Причастия пришло приказание выступать (происходила перегруппировка армий; мы должны были следовать на Кельцы для погрузки и переброски на Варшаву и Ново‑Минск), так что приобщившиеся стрелки шли сразу снаряжаться, а моя 7-я рота в ожидании Причастия оделась, составила ружья в козлы и затем уже приобщалась в амуниции [16].

Иером[онах] Амвросий уже на этом походе показал себя с необычной для полкового священника стороны. Все привыкли видеть священника в повозке полкового обоза, но иеромонаха Амвросия при первом же утреннем выступлении мы увидели с посохом в руке, идущего рядом со знаменным отделением, и на чей-то совет сесть в повозку [он] ответил: «Зачем же стрелки и большинство г. г. офицеров идут пешком, так и я могу».

Во время этого похода, находясь во главе колонны полка, при перемене рот в голове, стрелки стали общаться с новым батюшкой, подходили к нему, задавали вопросы, и он охотно на них отвечал; подходили и мы, офицеры, так что иером[онах] Амвросий всегда бывал окружен группою человек в 50–60. Иногда задавали ему вопросы глубокого характера, и он простым, понятным языком вел как бы духовно-нравственные беседы, совершенно лишенные принужденности и заранее намеченной шаблонной темы; беседы эти были живые, уже по самому характеру своему, являвшиеся ответом на духовные запросы стрелков.

На походе же или при другой обстановке, не помню, я узнал, что иером[онах] Амвросий из Ниловой пустыни, Тверской епархии, происходит из крестьян того же района, но какой именно деревни — не помню; отбывал он воинскую повинность в Заамурском округе пограничной стражи, был младшим унт[ер]-офицером и участвовал в Русско-японской войне.

Впоследствии, в 1919 году, в Чернигове я встретился с архимандритом Николаем, игуменом Елецкого монастыря. Знакомство мое с ним началось с того, что он после одной панихиды спросил меня, какого иеромонаха Амвросия «на поле бранном убиенного» поминаю я, и, когда я ему объяснил, он в свою очередь сообщил мне, что и он его всегда поминает, что помнит его еще иеродиаконом, когда после окончания духовной академии он был в Ниловой пустыни иеромонахом. Рассказал между прочим, что он составил для треб богомольцев, от которых ожидалось щедрое даяние, постоянный состав священно- и церковнослужителей с хорошими голосами и проникновенным служением, и он, архим[андрит] Николай, совершал эти требы всё время в сослужении с иерод[иаконом] Амвросием. Игумен, прося меня рассказать ему о жизни и деятельности в нашем полку иеромон[аха] Амвросия, прибавил, что и в монашество сей последний пошел по глубокой духовной потребности, был человеком подвига, и его смерть при исполнении воинского подвига ему вполне понятна и кажется соответствующей мировоззрению этого достойного иеромонаха.

После моего рассказа игумен просил меня написать воспоминания об иером[онахе] Амвросии для отсылки в Нилову пустынь, где память о нем чтится, а могила посещается богомольцами. Конечно, я с охотою исполнил его просьбу, и он, кажется, снял для себя копию. Передал он мне и благодарность игумена Ниловой пустыни за мое описание [17].

За смертью моей матери, к сожалению, не знаю, что стало с личным экземпляром моих воспоминаний, оставленных в Чернигове, — передан ли он с другими рукописями моей сестре или нет? Настоящее же изложение во всяком случае близко к оригиналу, но весьма возможно, что за прошедшие десять лет позабылись некоторые детали.

Иеромонах Амвросий обладал звучным, высоким тенором и прекрасной дикцией, делавшей его служение очень привлекательным; с его прикомандированием к полку всенощные, обедни и молебны бывали на каждые праздники и воскресные дни. Иером[онах] Амвросий не обычно служил, а удивительно возносил свои моления к Богу, а за ним чистой и могучей волной проникала в душу и рвалась к Всевышнему горячая молитва верующих, так что шаблонный пункт приказа «привести в церковь желающих» превратился в призыв, ибо желающими оказывались почти все, несмотря на разбросанность полка по деревням в районе 2–2 1/2 верст и суровое зимнее время. Особенно памятна мне всенощная под Крещение в 1915 году. Сила молитвенного экстаза иер[омонаха] Амвросия была столь привлекательна, что лютеране и католики также охотно посещали его церковнослужения.

После более полуторамесячного стояния в стратегическом резерве и переброски затем на Ломжинское направление началась вновь боевая жизнь полка. Выгрузившись из вагонов, мы первый день были в резерве и перебрасывались в разных направлениях. 13 февраля был бой у дер[евни] Кольча, бой неудачный для 33[-го] Вост[очно]-Сиб[ирского] стр[елкового] полка, в котором приняла участие только моя 7‑я рота, как приданная полку за исчерпанием резерва упомянутого полка. Ночью же роты нашего полка сменили потрепанный 33[-й] В[осточно]-С[ибирский] стр[елковый] полк и заняли новую позицию (с колена) [18], нами же отрытую до наступления рассвета и без ходов сообщения. Утром начался артиллерийский обстрел, и в его разгар появился иером[онах] Амвросий в своей камилавочке и с деревянным крестом в руках. За время стояния в резерве полк был пополнен из запасного батальона. Большинство стрелков было не обстреляно, да и старые, как это всегда бывает после перерыва, отвыкли от артил[лерийских] разрывов, и в наших слабеньких окопах стрелки пригибались молча к земле. Появление иеромонаха, прямо идущего под выстрелами, внесло сперва удивление, а затем бодрость; иер[омонах] Амвросий благословил и дал приложиться ко кресту моим стрелкам, бывшим после боя, [прошедшего] накануне, в резервных окопах, а затем по совершенно открытому месту пошел к окопам первой линии. Стрелки ему закричали: «Батюшка, убьют», — на что он им спокойно ответил: «Всё в руках Божьих, и по воле Его никакая пуля не возьмет», затем благополучно дошел до [первой] линии, и тогда стрелки разговорились, начали постепенно углублять окопы и обсуждать одобрительно появление иером[онаха] Амвросия, говоря: «Ему бы сидеть сзади, а он к нам пришел».

Помню чьи-то слова: «Лежу, и как зажужжит, — думаю, в меня, а теперь знаю, что не убьет». И на вопрос: «Почему?» — ответил: «К Кресту приложился; я молился, — он, глядь, батюшка подходит, и ко мне первому — это знак!». — По приказанию командира полка поведение иером[онаха] Амвросия 14 февраля 1915 года было мною изложено в виде особого свидетельского показания, и за этот подвиг он получил, кажется, наперсный крест на Георгиевской ленте. С тех пор, как только начинался усиленный артиллерийский обстрел или ружейная стрельба, в окопах появлялся с крестом в руке иер[омонах] Амвросий, которого стрелки уже поджидали.

Помню еще случай 11-го марта того же года, уже на другой позиции, у высоты 85, когда наш батальон сидел в лесу, в 15–20 шагах от немцев, и они начали нас забрасывать минами, испытанными нами здесь впервые и произведшими сначала угнетающее впечатление. Какой-то стрелок, прижавшись к траверзу, заметил: «Только хоть бы батюшка пришел»; и батюшка не обманул его ожидания. После прихода о[тца] иер[омонаха] Амвросия и его обхода по окопам стрелки приспособились к минам, полет которых виден, назвали их «сапогами» и, со смехом угадывая место их падения, шарахались в сторону более иль менее удачно, а главное то, что вскоре раздалось жеванье хлеба с маслом (которое давали ввиду затруднительности доставить горячую пищу) — признак спокойствия духа солдата.

Беседы о[тца] иер[омонаха] Амвросия со стрелками не прекращались. Во время нахождения полка в резерве его всегда окружала значительная толпа стрелков, как только он появлялся. У стрелков проявлялось к нему не только глубокое уважение, но и искренняя любовь, граничащая с обожанием. Стрелки интересовались и его частной жизнью, его обиходом. Мне рассказывали, что спит он всегда на досках, да и то часа два-три; всю ночь простаивает на молитве, а кушает только постное — кашу, картофель да капусту, и готовит себе сам, только иногда позволит денщику согреть кипяточку.

Помню еще заутреню в том же 1915 году, которую нам удалось совершить перед выступлением на смену 3-му [Лейб-гвардии стрелковому?] полку. Офицеры участвовали в крестном ходе; я просил нести икону св[ятителя] Николая Угодника, и, передавая ее мне, иер[омонах] Амвросий сказал: «Чувствую, что это моя последняя заутреня!».

В середине апреля я заболел; сначала лежал при штабе полка, но так как я не поправлялся, решено было меня эвакуировать для лечения затронутых легких. Ввиду этого свидетелем остального времени пребывания иер[омонаха] Амвросия в полку не был.

От Дм.Дм. Лебедева я слышал, что когда к нам был [назначен] постоянный — штатный — священник, а иер[омонах] Амвросий, временный заместитель такового, получил извещение о переводе своем в 3-й гренадерский Перновский полк, он просил командира полка разрешение отслужить молебен. По окончании этого молебна он заявил о своем оставлении полка, сделал земные поклоны на все стороны и просил простить его, если в чем-либо согрешил перед кем. Говорили мне, что денщик просил его взять с собою, но иер[омонах] Амвросий ответил, что ему немного остается быть на земле, а потому ему [денщику] лучше будет оставаться в полку.

Стрелки моей 7‑й роты, в бытность мою в запасном батальоне, приезжая в Царское Село, меня навещали и нередко оставались ночевать у меня на квартире. И вот один унтер-офицер, фамилию которого не могу вспомнить, отозвался об иером[онахе] Амвросии в следующем оригинальном образе (так в первоисточнике. — Ред.): «У нас в Сибири говорят: прежде были сосуды деревянные, да попы золотые, а ноне сосуды золотые, да попы деревянные, — так вот отец Амвросий был истинно золотой поп».

Не помню также, кто именно рассказал, что, прибыв в Перновский полк, иер[омонах] Амвросий скоро и там заслужил любовь и уважение к себе.

В одном из боев батальон Перновского полка, потерявший всех офицеров, бросился бежать под натиском противника; иеромонах Амвросий появился с крестом в руках среди отступавших, увлек их за собою вперед, выбил [противника] из занятых уже неприятелем окопов и продержался в них три дня, а затем случайной излетной пулей был убит. За столь геройский подвиг иером[онах] Амвросий, посмерти (так в первоисточнике. — Ред.), награжден был офицерским Георгиевским крестом, который, как мне говорил упомянутый выше архимандрит Николай, он передал Ниловой пустыни.

В Нилову же пустынь в сопровождении депутации из офицеров Перновского полка был доставлен и погребен прах доблестного иеромонаха Амвросия.

Память иером[онаха] Амвросия глубоко чтится мною; в трудные и критические минуты жизни под большевиками я обращался к нему о заступничестве, молясь: «Иер[омонах] Амвросий, если ты имеешь дерзновение к Господу…», и обстоятельства оборачивались благополучно.

Его возвышенная, смиренная и самоотверженная душа с чистым сердцем достойна быть у Престола Всевышнего, ибо: «блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят».

А. П. Деревицкий

9/22 февраля 1928 г., Салоники

Журнал «Православие и современность» № 38 (54)