Книга «Великая Четыредесятница: путь, цель, награда» – сборник бесед митрополита Месогейского и Лавреотикийского Николая, которые проходили на протяжении Великих постов 1997, 2005 и 2007 гг. за вечерними богослужениями. Книга помогает нам соприкоснуться со всей полнотой смыслов, наполняющих этот период церковной жизни, и ведет нас к стяжанию добродетелей.

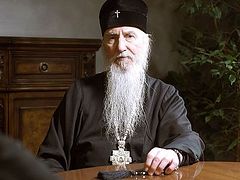

Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай (Хаджиниколау). Фото: Антон Поспелов / Православие.Ru

Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай (Хаджиниколау). Фото: Антон Поспелов / Православие.Ru

Мы, безусловно, не погрешили бы против истины, если бы сказали, что общее внутреннее состояние, сконцентрированное в эту минуту, господствует в наших душах, — это чаяние Великой Четыредесятницы. Перед нами целый период, наполненный духовными вызовами и возможностями, реализация которых необходима для нашей души. Все мы понимаем, насколько нам необходимо приподняться, чтобы жизнь изменилась, преобразилась и привилась благодатью Божией ощутимым, существенным и результативным образом. В душе каждого из нас есть врожденное желание, Божественное и священное ожидание чего-то высшего, чего-то иного, чего-то более духовного и существенного в нашей жизни.

Итак, мы находимся в преддверии этого благословенного периода, самого прекрасного периода года, самого трогательного, богатого духовными переживаниями. Даже литургическая атмосфера внешне становится более умилительной: освящение в храмах приглушается, темнеют краски, каждый из нас внутренне становится более собранным. Характер служб изменяется: знакомая ежедневная Божественная литургия уступает место редким литургиям Преждеосвященных Даров по средам и пятницам. Добавьте к этому особые вечерни, пение акафиста[1], великие повечерия, великий канон, особый характер каждого предстоящего нам праздника и многое другое. А все вместе связывается строгим постом — подлинной печатью этого периода.

Так как же в это время мы можем помочь нашей душе — жесткой и закрытой — немного открыться, стать более податливой, более подвижной на духовные дела, чтобы достигнуть своей мечты, своего желания и чаяния — облегчить вход благодати и благословения Божия и проявления какого-нибудь положительного результата в нашей жизни? Об этом можно много говорить. Но сегодня мы остановимся на четырех главных моментах, происходящих из содержания службы Недели Сыропустной[2] — сегодняшнего утреннего богослужения и нынешней вечерней службы.

Подвиг

Первое — это подвиг. Душа наша нуждается в решительности, чтобы начать подвиг, выйти из расслабленности и покоя и подвигнуться к напряженному духовному деланию. Пусть каждый делает что может или немного больше того. Пусть напряжет свои силы дальше знакомых ему пределов. Пусть поставит своей целью именно то, в чем нуждается его душа. Утром в одной из стихир на хвалитех говорилось: «Поприще добродетелей отверзеся». Говорится о поприще добродетелей и подвигов, которое уже открыто и приглашает всех желающих войти не откладывая: «хотящии страдальчествовати внидите». А ниже используется слово «сопротивимся», выражающее воинственный настрой, с которым мы должны отражать вражеские нападения, чтобы оружием добродетелей победить в этом сражении. Вооружение наших дней состоит в следующем: щит — это молитва, шлем — милостыня, меч — пост. Гимнограф использует воинскую лексику не для филологической складности или фразеологической выразительности, а для того, чтобы описать воинственный настрой, с которым каждый верующий призывается на поприще Великой Четыредесятницы.

Очень важно, чтобы каждый из нас каждый день, каждую секунду поставлял себя пред Богом и исповедовался

Очень важно, чтобы каждый из нас каждый день, каждую секунду поставлял себя пред Богом и исповедовался, рассматривая в глубине своей души недостатки, немощи и страсти, с которыми и надлежит вести борьбу. Тропарь говорит, что хорош пост «яств», то есть пост в пище, но «истинный пост есть злых отчуждение»; это значит, что вместе с подвигом поста мы должны вести более существенную борьбу — со своими страстями. А страсти есть у каждого! Страсти сокровенные, страсти, в которых мы не хотим признаваться даже самим себе, страсти и немощи, которые мучают нашу душу и держат ее связанной, не разрешая ей освободиться и воспарить немного выше того мира, в котором она находится.

Итак, первое, к чему нас призывает Церковь, — локализовать нашу немощь при помощи и содействии своих духовников, в минуты покоя рассмотреть и увидеть свою страсть. Не страсть ближнего, от которой он и сам желает освободиться, а свою собственную немощь, свое собственное рабство, свой собственный грех, даже тот, который не можем исповедовать самим себе.

Для этого очень удобен пост. Через него Церковь вводит нас в подвиг борьбы со своей природой: все мы склонны к чревоугодию, все подвержены внутренним плотским стремлениям. Страсти глубоко укоренены, они уловляют нашу волю, парализуют устремления и душат свободу. Именно по этой причине пост глубоко укоренен в нашей жизни, Предании и опыте Церкви. Вот и прекрасная возможность начать свой подвиг этого периода с поста, с чего-то, казалось бы, внешнего, но очень значительного.

Примирение с ближними

Второй момент, на котором нужно остановиться, можем позаимствовать из слова, определяющего только что завершенную вечернюю службу, — вечерня примирения. Церковь требует от нас обоюдного примирения: с ближними и с Богом.

Что такое прощение, что есть примирение? Прощение означает: открыть дверь своей души, чтобы принять в нее своего соседа, своего родственника, мужа или жену, своих детей, братьев и сестер, своих ближних — всех, кто нас окружает и с кем, возможно, у нас есть затруднения в общении. Часто бывает так трудно попросить прощения! Или иметь мужество простить того, кто просит у нас прощения, изгладить то, что нас разделяет с ним, что нас огорчает, что подталкивает нас не только к тому, чтобы не чувствовать его своим братом, но даже и своим ближним.

Этот подвиг мы должны совершать в атмосфере взаимного примирения

Прощение означает совместное действие[3]. Этот подвиг, как говорит наша Церковь, мы должны совершать в атмосфере взаимного примирения, и здесь тоже присутствует совместность. Прощение ведет к примирению, примирение — к солидарности, солидарность — к сотрудничеству, соратничеству и, наконец, к тому, что описывает апостол Павел — к благословенному состоянию, когда мы становимся единодушными, единомысленными (см.: Флп. 2, 2), подвизаясь единодушно (Флп. 1, 27); чтобы мы были едиными как одна душа, с единым общим помышлением, соединены в лике Божием и Его любви, которой Он научил и которую вдохнул в нас.

Какие прекрасные слова — прощение, примирение, солидарность, сотрудничество, соратничество, состояние единомыслия, даже единодушия, когда мы становимся единой душой во имя Христово!

Прощение от Бога

Существует еще одна шкала освящения и спасения, происходящая от другого прощения — прощения нас Богом, покаяния, о котором говорилось в богослужении. Чего мы только не делали, чтобы отдалиться от Него! Чего только не предпринимали, чтобы Его присутствие в нашей жизни было затруднительным! Мы виноваты в том, что напустили мглу страстей, виноваты в этом облаке наших немощей. Нам не хватает благородства и свободы, чтобы признать свой грех.

Евангельские чтения трех последних воскресных дней — Неделя о мытаре и фарисее, Неделя о блудном сыне, Неделя о Страшном Суде — имеют одно общее звено: они представляют грех именно как грех в очах Божиих. Мы видим мытаря, который идет в храм, чтобы попросить прощения, и обращается к Богу: Боже! будь милостив ко мне, грешнику! (Лк. 18, 13). Несмотря на то что мытарь согрешил пред людьми, он просит прощение у Бога в храме.

Но и блудный сын: Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим (Лк. 15, 21), — говорит он своему отцу. Первый, пред которым я согрешил, не ты, отец мой, имение которого я растратил, а Бог, образ Которого я помрачил. Я испачкал и запятнал святой образ, которым Он украсил мое бытие, мою ипостась.

И в третьей притче, о Суде, мы видим, как Сам Бог говорит: …Алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня (Мф. 25, 42), — то, что вы не сделали своему ближнему, вы не сделали для Меня; в лице ближнего — Я; значит, и ваш грех восходит ко Мне.

Но и наши собственные грехи, возлюбленные мои братья и сестры, своим основанием имеют эгоизм и себялюбие, сладострастие, веществолюбие, сребролюбие, материализм, нашу духовную близорукость. Это внутренние грехи, которые живут внутри нас и съедают нас изнутри. Это грехи, приводящие к катастрофе наших отношений с ближними, с нашими братьями. Все они — сплошной грех пред Богом, Который положил на нас печать Своего образа и дал нам возможность по Его благодати достигнуть Его подобия. Мы помрачили Его образ и подобие. Мы проводим жизнь в звероподобном состоянии. Наш внутренний человек не преображается, не возрождается, не живет более духовной жизнью, не действует как существо, родственное истинному Богу.

Итак, мы встаем пред Богом и просим у Него второе прощение. Когда мы примиримся со своими братьями, со своими ближними и почувствуем, как начнут рушиться разделяющие нас стены, — тогда приступим к другому примирению — с нашим Богом и Отцом. Это примирение, это прощение помещает Бога в нашу душу. В нашем сердце начинают проявляться отпечатки открытой Им истины, появляться внутренние, духовные «воздыхания неизреченные» Его присутствия. Тогда входит Его благодать, становится приобщимой Его Божественное естество и зримым Его Лик.

Есть еще нечто совместное в деле прощения. В книге Второзакония (это подробно описывает святой Никодим) говорится, что в своем подвиге мы просим и нуждаемся в помощи Божией. Наша просьба о прощении делает Его сражающимся с нами (см.: Втор. 1, 30), позволяет Ему сражаться за нас и доводить эту борьбу до победного конца.

И даже более: мы нуждаемся в том, чтобы сражаться вместе с Ним. Не так, чтобы Бог помогал нам в нашем подвиге, как мы говорили ранее, но чтобы мы следовали за Ним по Его пути. На вечерне Недели Цветоносной мы будем петь: «Приидите убо и мы, очищенными смыслы, сшествуим Ему, и сраспнемся, и умертвимся Его ради житейским сластем»[4]. Прощение, которое мы просим у Бога, даст нам ощущение, что нашему подвигу и шествию сопутствует Он Сам. В то же время это прощение приведет нас к тому, что мы сможем идти вместе с Ним по Его пути: распяться с Ним, пережить Его страдания, чтобы вместе с Ним пережить и Его воскресение.

Как же благословенно прощение! Но как тяжело оно иногда выходит из наших душ. Я уверен, что тоже огорчил некоторых из вас. Надеюсь, они пришли, чтобы простить меня, чтобы понять, зачем я сделал то, что сделал.

Вероятно, кто-то огорчил кого-то другого, или меня, или вас. Как прекрасно, если, выходя сегодня из храма, мы сможем жить так, как будто между нами нет стен! Люди не злы, они — наши братья. Они не враги и не препятствия на нашем пути, а благословенный повод для нашего подвига.

Радость

Ни подвиг, ни прощение не будут эффективны, если в сердце не будет царствовать великая внутренняя радость

Кроме подвига и прощения есть еще нечто, что характеризует этот благословенный период Великой Четыредесятницы, о котором мы подробно беседуем сегодня. Это радость. Мы с настроем на подвиг начинаем готовиться к Пасхе. Мы начинаем с желанием примирения с ближними и получения прощения от Бога. Но ни подвиг, ни прощение не будут эффективны, если наше сердце сохранит убожество и нищету, если в сердце не будет царствовать великая внутренняя радость.

«Постное время светло начнем, к подвигом духовным себе подложивше»[5], — говорит одна их стихир, то есть начнем подвиг с радостью. В другом месте говорится: «Возсия благодать Твоя, Господи, возсия просвещение душ наших»[6], то есть пришло Его сияние и просвещение в нашу душу. Поэтому мы побуждаемся быть «духовно радующеся»[7], то есть быть исполненными духовной и внутренней радости и так начинать пост. И богослужение следующей недели подчеркивает необходимость в этом подвиге, чтобы пройти поприще Великой Четыредесятницы с радостью, славословием Бога и надеждой.

Цель — воскресение

В заключение поговорим о четвертом моменте Четыредесятницы. Ее цель — воскресение. Одна из стихир говорит так: «Да сподобимся видети и Святую Пасху»[8]. Уже с сегодняшнего, первого дня богослужение говорит об окончании периода — о Пасхе. В другой стихире говорится: «достигнути» Воскресения Христова, то есть успешно прийти к концу, к нашей цели, которой является празднование Воскресения Христова. Достигнуть, конечно, не внешним образом, а духовным, дать место в себе, чтобы в нас жила радость и слава Воскресшего Христа.

Перед нами удивительная возможность, прекрасный повод к тому, чтобы каждый начал воздержание от «яств», от пищи, а самое главное — от страстей; чтобы мы попросили прощения друг у друга и примирились, чтобы мы не считали, что другого человека диавол использует против нас, но чтобы увидели: он с его недостатками — тот, кого Бог приводит в течение нашей жизни. И таким образом, лобызая друг друга, объединенные и единодушные, испросив прощение у Бога, мы в радости достигнем нашей цели — переживания благословенного Воскресения.

Желаю вам, возлюбленные мои братья и сестры, чтобы Бог в эти дни пребывал в нашей жизни, в жизни всех, чтобы Он противоборствовал вместе с нами и довел наш подвиг до конца. По мере прохождения недель и приближения ближе... нежели когда мы уверовали (Рим. 13, 11) или когда начали свой подвиг движения к Царству Божию, мы ощутим присутствие в нашей жизни воскресшего Христа.

Доброй и благословенной Четыредесятницы!