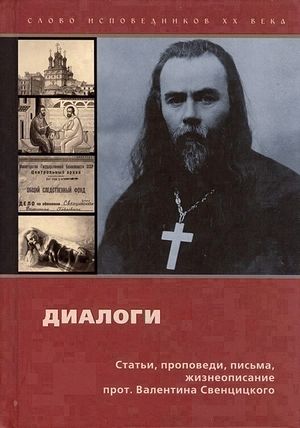

Имя и труды протоиерея Валентина Павловича Свенцицкого (1881–1931) - великого христианского проповедника ХХ века, богослова, философа, публициста, прозаика и драматурга, создателя первой в России христианской политической организации и Московского религиозно-философского общества памяти В. Соловьёва, участника Белого движения, настоятеля московского храма «Никола Большой Крест» на Ильинке – пока еще недостаточно известны широкой публике. Об особой актуальности его богатого наследия в наши дни рассказывает Кавказскому геополитическому клубу поэт, редактор Собрания сочинений и биограф В.П.Свенцицкого Сергей Валентинович Чертков.

- Достаточно ли православные знают Свенцицкого как религиозного деятеля, как богослова и как прозаика?

- Положение двойственное. Читательский интерес огромен: совокупный тираж одних «Диалогов» превышает 200 тысяч экземпляров, вышли переводы на английский, немецкий, сербский языки, издание шрифтом Брайля, две аудиокниги, переиздания следуют каждый год, хотя текст представлен на десятках сайтов и ежедневно скачивается сотни раз. Но нет ни единой работы по осмыслению ярчайшего апологетического труда ХХ века!

Более того, имя Свенцицкого отсутствует в учебных курсах по современному богословию; его игнорирует «Православная энциклопедия» при обзоре суждений российских мыслителей о каком-либо концепте (вера, добро, красота, личность, любовь), не упоминаются ни учение о свободе, ни оригинальный христианский персонализм, ни вклад в философию истории и теорию познания. В учебных пособиях и монографиях по новейшей истории Церкви рассматриваются и кощунства Розанова, и болтанка Бердяева, и ересь Булгакова, и модернизм Флоренского, но для чисто христианских идей Свенцицкого места не находится. Преподаватели Московской духовной академии и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета неоднократно противодействовали попыткам студентов посвятить диплом религиозно-общественной деятельности Свенцицкого. Увы, православное научное сообщество демонстрирует фигуру умолчания - кукиш нынешнему и грядущим поколениям.

И ничего нет удивительного: все знают, по словам Н.А.Некрасова, «невозможность служить добру, не жертвуя собой», но кто-то же должен «рабам земли напомнить о Христе». Свенцицкий требует от христиан осознать высоту своего призвания и соответствовать ей, даже до мученичества. А это страшно, потому и раздаются визги: «Как он смеет! Это экстремизм!!» Тогда логично объявить экстремистским и Евангелие, поскольку «это сплошное пламенное обличение всех наших высших и низших властей, всех угнетателей и поработителей народа». Только нельзя забывать, что всёсказанное пророком о каре небесной за отступление от Божиих заповедей и предательство Христа - сбылось…

Удручает, что с нелёгкой руки С.И.Фуделя постоянно извращается самая популярная формула Свенцицкого, целиком применимая к вышесказанному. Вот его подлинные слова: «Тяжкие грехи отдельных представителей Церкви, хотя бы из состава иерархии, - это не грехи Церкви, а грехи их перед Церковью. И поскольку они в грехе, постольку сами разъединены с Церковью».

- А почему творческому наследию Свенцицкого до сих пор не уделяют должное внимание светские интеллектуалы? Чем объяснить отсутствие интереса к его личности со стороны современных историков, писателей, журналистов?

- «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!» Ну а как иначе? Кому охота слушать правду о себе? Дико раздражают душу прямые обвинения в содеянных грехах и призывы к жертвенной любви, да и стыд потихоньку начинает мучить. Комфортнее заглушить голос совести и суд её предать забвению. Вот за это и остался дом наш пуст…

Дух от нации отлетел, оскудели творческие и нравственные способности народа, отсюда и ужасающий провал, очевидный во всех областях русской культуры. «Разруха! Великая разруха… Ведь надо правду говорить, ни себя, ни других не обманывая: всюду упадок, всё по швам трещит. И утишаться решительно нечем», - подводил итог Свенцицкий в преддверии излома 1917 года. А ныне не только нет новых идей в искусстве и общественной жизни, но и вообще потребности в чём-то новом, в каких-либо переменах. Но не меняется лишь мёртвое…

Как и всё в бренном мире, нации рождаются и умирают. Мы исчерпали свой ресурс, и это фатально. К такому выводу пришёл даже безмерно любивший Россию А.И.Солженицын. Но лишённое животворящего Духа тело народное может умирать ещё пару веков; а значит, дальше всё по А.Камю: не взирая ни на что, Сизиф должен двигать свой камень… И никакого пессимизма, только мужественный реализм. В сердцах наших должен запечатлеться призыв Свенцицкого: «Пусть всякий открыто протестует против неправды, не дожидаясь, чтобы с ним согласилось большинство, не боясь последствий для своего благополучия и не смущаясь мыслью, будет от такого заявления какой-нибудь практический результат или оно останется гласом вопиющего в пустыне». Вот руководство к действию и рецепт исцеления общего недуга!

Конечно, Пушкин прав: «Мы ленивы и нелюбопытны». Всё не вошедшее в обиход в 1990-х годах сейчас из-за духовного упадка и инерции мышления почти не вызывает интереса и даже не воспринимается как существующее. Но Свенцицкий всегда будет крайне неудобен и неугоден, потому что невместим в прокрустово ложе любой идеологии. Представителей двух полюсов нашего общества аж колбасит («пурист, прости: не знаю, как перевести») от речей пророка: гуманистов - от утверждения «Верующие и атеисты только по внешности одинаковы, на самом деле это разные существа» и императива «Вся жизнь должна сосредоточиться вокруг Церкви, а несовместимое с ней отпасть вовсе»; а православных - от проповеди абсолютной свободы, развенчания самодержавия, нещадного бичевания грехов церковных и светских властей. Те и другие неспособны постичь диалектическое единство, свойственное цельной личности Свенцицкого и всему христианству. Зато всем удобна схема: «мятущийся интеллигент оставил мудрствование и отрёкся от всего написанного за 15 лет», был чёрненьким, стал беленьким (или наоборот), не имеющая ничего общего с действительностью.

Впрочем, здесь дно уже пройдено: творческое наследие отца Валентина полностью опубликовано, основные тексты доступны в интернете, появились статьи в светских словарях и диссертации, рассматривающие его художественные произведения, а недавно он стал персонажем романа Е.В.Семёновой «Претерпевшие до конца».

- Многие публицистические, журналистские работы Свенцицкого, дословные совпадения с происходящим сейчас поражают иногда просто до дрожи. Тем не менее, его труды не изучают в профильных вузах. Слишком сложен? Слишком искренен? Слишком живой? Вопрос только в отсутствии информации или в чём-то большем?

- Любой посланник Божий предельно требователен. Свенцицкий слышать равнодушно не мог, как, защищая «маленьких» людей, говорят: «Ведь они не герои - нельзя же с них требовать подвига». Считал это мнение унижающим человеческое достоинство и глубоко кощунственным, поскольку сын Божий больше героя.

Свенцицкого нельзя просто читать и изучать, его назиданиям надо благодарно следовать или с негодованием отторгнуть. Тут что-нибудь из двух одно: либо раскаяться и начать меняться, либо пропустить мимо сердца и вытеснить из сознания. Люди не любят, когда их побуждают к внутреннему переустройству личной жизни, вот и стараются не замечать, а то и опорочить пророчество, во всяком случае - стереть из памяти.

Будучи знатоком человеческой психологии, Свенцицкий подробно описал этот механизм отторжения, назвав его «инстинктом самосохранения зла». Мы боимся совести своей, ибо «голос совести всегда требует исправления личной жизни, а оно сопряжено с нравственными усилиями, с борьбой, с жертвами, часто с подвигом». Поэтому пробуждающего её, ведущего речь о добре надо обязательно обезвредить, проще всего - окатить грязью; ведь если он мерзавец, то уже не страшен для моих подлостей. Вот и выискиваем старательно что-нибудь унизительное и, когда наконец убедим себя, что он «на самом деле» такой же, как все, что за хорошими словами и даже делами скрыта пакость, успокаиваемся, довольные: теперь бояться нечего и в себе менять ничего не надо.

Любимый Свенцицким поэт предупреждал, что не будет пощады

Тому, чей благородный гений

Стал обличителем толпы,

Её страстей и заблуждений.

- Что следовало бы сделать для популяризации наследия Свенцицкого в первую очередь?

- Чтобы изменить мир, надо изменить сознание людей. И тут способна помочь одна правдивая телевизионная передача. Увы, при нынешнем режиме она невозможна - свора записных экспертов сразу учует пропаганду «радикальных идей» и «призывы к ниспровержению существующего строя» (ст. 129-6 Уголовного уложения Российской империи, ст. 58-13 УК РСФСР, сейчас ст. 280). Замдекана философского факультета МГУ А.П.Козырев доложит, что ХББ «выступало за революционный террор с целью осуществления христианских ценностей» и ныне опять «представители либеральной интеллигенции видят в свете Майдана торжество правды Христовой» (слог-то какой изумительный: поди разбери, что нагородил, но пугающе); завкафедрой в ПСТГУ П.Ю.Малков возопит, что это «апология антигосударственнически-революционных, центробежно-антироссийских, подрывнических позиций, направленных на расшатывание Церкви и Государства» (замечательное владение русским языком!); И.В.Воронцова из того же ПСТГУ удостоверит, что ХББ «лояльно относилось к террору, вело речь о подмене нравственно-этической православной традиции» и в целом это «ярко выраженное общественное явление деструктивного характера»…

Слепые поводыри слепых! Ведь в этом надсадном лае нет ни одного слова правды. Не хватит листа для всех цитат из Свенцицкого о святости заповеди «Не убий», но достаточно и нескольких: «Всякое убийство - грех. Христианство не может оправдать убийства, с чьей бы стороны оно ни совершалось. Из христианской программы должно быть раз и навсегда исключено вооружённое восстание».

- Какова основная мысль, которую нам стоило бы услышать и воспринять от отца Валентина?

- Первая по порядку, но не по значению. Провидя трагедии ХХ века, Свенцицкий предупреждал: обезуметь может не только индивидуум, но и целая правительственная организация, и тогда сплочённая сила (например, Церковь) обязана усмирить умоисступлённого. Теперь ясно, насколько он был прав, утверждая благо насильственного ослабления зла, но ни в коем случае не насильственного увеличения добра.

Смысл нашего бытия - в преображении космоса и вечной жизни всех воссоединившихся с Творцом, а потому проповедник Христовой правды выдвинул задачу новой религиозной эпохи - всё спасительное, что открывалось в созерцании индивидуально, принести в мир и преобразить его животворящей религиозной силой. Заботиться только о собственной душе недостойно христианина - вот главная мысль Свенцицкого. Перестать чувствовать боль ближнего - для него больше, чем смерть.

«Самое важное в жизни людей - то, что их соединяет». Есть вещь, роднящая все традиционные религии, - вера в загробную жизнь. Чувство бессмертия души способно сплотить представителей разных вероисповеданий в противостоянии нарастающему давлению падшего мира. Будучи поставленной во главу угла, эта вера как великая объединяющая сила поможет создать общую крепость и положить предел разложению человечества. Ведь отвержение факта бессмертия души лишает личность абсолютной ценности, то есть делает её ущербной. «Радость - самое основное, самое неизменное наше чувство», а атеисты во всех действиях остаются подавленными комплексом неполноценности.

Главное же свершение Свенцицкого в том, что он обличил и заклеймил ужасную духовную пагубу - «торжествующую ересь», заразившую все религии и правящую бал в душах миллиардов людей. От её адептов требуется лишь внешне выполнять обряды, а саму жизнь дозволительно отдать чему угодно: можно лгать и воровать, блудить и чревоугодничать, оскорблять и издеваться, убивать по приказу и без, быть ростовщиком, сутенёром, олигархом, семейным или государственным тираном - и всё же оставаться истинно верующим. Дескать, пусть религия твердит о несбыточных идеалах, но дела житейские - вещь для неё неприкосновенная. Это удобное убеждение подавляющего большинства Свенцицкий определил как единственный догмат торжествующей ереси: «Можно верить в одно и жить по-другому».

Нет, нельзя! Не устоит разделившееся само в себе царство. Если изолировать одну камеру сердца, оно перестанет биться; и рассечённое на части - станет мёртвым. Невозможно служить двум господам; на самом-то деле: как ты живёшь, так подлинно и веруешь. И если живёшь по-скотски, по законам золотого тельца, значит, и кумир твой - отродье врага рода человеческого. А ты - послушный раб его.

Разрыв религии и жизни убийственен для обеих - это основная идея всего творчества Свенцицкого, стремиться к их слиянию - первейший его завет.

- Чему отец Валентин учит нас, в том числе примером своей яркой, настоящей, пламенной жизни?

- «Пред Богом смирись - пред злом будь непоколебим. Себя не утверждай, но во имя добра будь пламенен и дерзновенен». Нет большего геройства, как смирение, но наше право и обязанность - бороться с нечистью. Такова осознанная отцом Валентином диалектика христианства.

Всю его жизнь, с первого крика до последнего вздоха, можно описать двумя словами - борьба и смирение, а определяли её русло - вера в беспредельную мощь Церкви и любовь к Богу и людям как образу Его. Каждый человек способен на всё: и монах может стать убийцей, как в «Андрее Рублёве» Тарковского, и падший человек станет праведным, если всем сердцем возненавидит грех, принесёт искреннее покаяние и объявит беспощадную войну порабощающим страстям: «Жизнь всегда можно начать сначала. И нет такого грешника, которого бы не простил Господь».

Пример отца Валентина учит мужеству и стойкости в преображении падшего естества - и своей души, и мироздания. Он учит, что можно и должно побеждать любимые грехи, не кланяться идолу и гению императора, при любом режиме исповедовать истинную веру и под любыми угрозами обличать государственные и церковные преступления. То есть вопреки всему оставаться человеком - сыном Божиим.

И да поможет нам возвещённая пророком истина: «Всё величие, всё счастье человека заключается в том, чтобы найти своё маленькое место у подножия престола Господня!»

- Какие работы Свенцицкого советуете прочитать тем, кто впервые открывает для себя его талант?

Каждому - «Второе распятие Христа». Почитателям добротной малой прозы - рассказы, особенно написанные от женского лица «Ольга Николаевна» и «Любовь»; исследователям психологических глубин - роман-исповедь «Антихрист»; любителям мудрости - «Религиозный смысл Бранда Ибсена» и «Террор и бессмертие»; взыскующим Града - одноимённое произведение и, разумеется, «Диалоги»; стремящимся изменить себя и страну - «Письма ко всем» (самая пронзительная его вещь); ратующим за достойное обустройство Церкви - «О церковной реформе» и «К епископам»; политически активным христианам нужна «Правда о земле»; ищущим модель поведения в секулярном обществе - «Монастырь в миру»; страждущим совершенства - «Тайное поучение» (пошаговое руководство по овладению навыками Иисусовой молитвы). Все эти вещи доступны не только в бумажном виде, но и на еженедельно пополняющейся полочке в библиотеке «Классика».

А для немалого числа оценивших таланты Свенцицкого - новинка: сборник «Нашедшие град». Это повествование в письмах и документах о дружбе и предательстве, о тяге к единству и томительном одиночестве, о силе слова и соблазнах плоти, о стремлении к чистоте и нравственных падениях, о жертвенности и мести, о неизменном в живых сердцах требовании перемен и противостоянии коснеющему в пороках государственному строю, о познании предела, за которым недостойно смиряться и пора оказать сопротивленье. Прежде всего книга нужна двадцатилетним сверстникам её героев.

- Спаси Господи за замечательное интервью, которое, уверена, многих побудит обратиться к наследию Валентина Свенцицкого!..