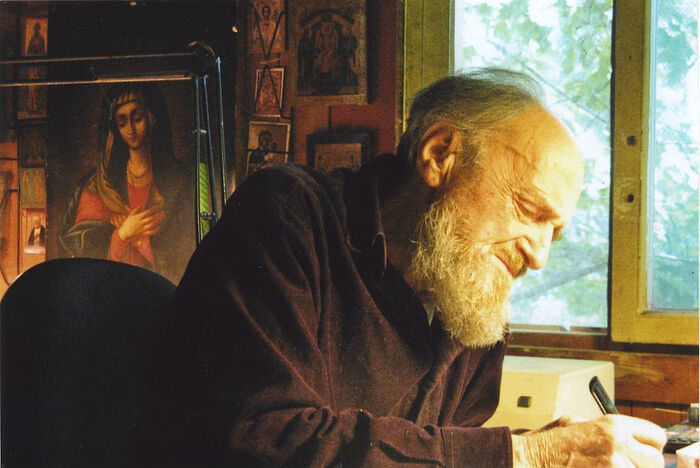

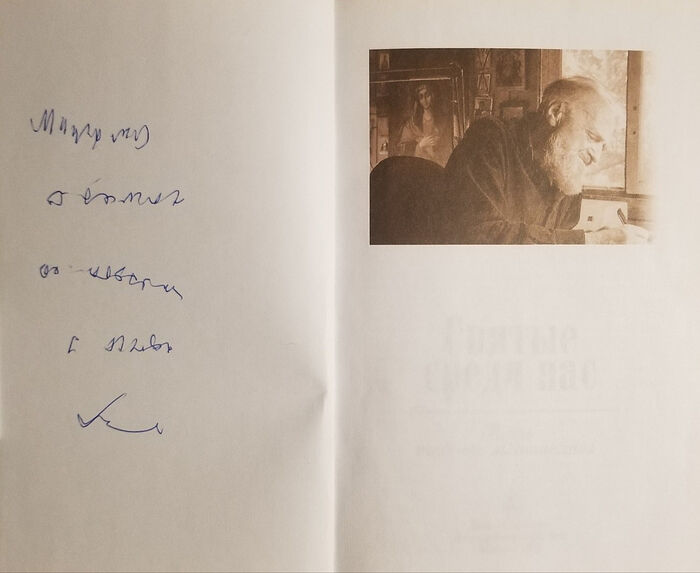

«Милому Герману от автора с любовью» − и подпись. На том же книжном развороте напечатана фотография самого автора этого посвящения. Для него в памяти моего сердца выделено отдельное место.

4 года прошло с момента кончины Алексея Петровича, а он по-прежнему рядом. Бывает, приду на службу в выходные, встану рядом со стулом в алтаре, на который он садился, когда уставал, и душу пронзит щемящее чувство тоски по ушедшему человеку, который как будто неярко, как огонёк в лампадке – вот-вот задует ветер, – донёс до нас свидетельство целой эпохи. И не этим только, или совсем не этим, он был ценен для меня, для многих. Мало ли их накопилось, свидетельств. И важных, и пустых…

В последнее время в кругу моих знакомых, которые родились уже в постсоветское время, намечается новый виток интереса к личности этого выдающегося человека. Неподдельный интерес порождает вопросы, ответов на которые в его книгах сразу можно и не найти. Поэтому я хочу передать мои личные впечатления, рассказать про Алексея Петровича Арцыбушева. Мой рассказ будет не о подвижнике веры, который своей мужественной жизнью свидетельствовал о торжестве Православия, и не об «авантюристе Арцыбушеве» (его личная самоирония), в котором твердость сочеталась с остротой ума, проворностью и неутолимой жаждой жизни, – хотя этим он, без сомнения, отличался. Но было нечто ещё, что многие названные стороны его личности скрепляло, как цементным раствором, и отчего его облик был пропитан непередаваемым чувством внутренней цельности. За 98 лет своей жизни он эту цельность выносил: она в нём закалилась и проявилась в принятии монашеского пострига с именем Серафим.

Повествование в его самой известной книге – автобиографической повести «Милосердия двери» – обрывается событиями 1956 года, а в книге «Святые среди нас: путь тайного монашества» – концом 1970-х годов (сейчас этих книг уже нет в продаже: последние издания увидели свет в 2016-м и 2018-м годах; тираж быстро раскупался). Дальнейшие почти 40 лет жизни Алексея Петровича на страницах книг не освещены. С 2000 года он стал прихожанином Спасо-Преображенского храма села Большие Вяземы, где 13 лет спустя мне, тогда ещё 17-летнему подростку, посчастливилось с ним познакомиться. Но только 2 года спустя я начал воспринимать его, изборождённого морщинами, с большой лысиной, как человека живого, жизнь излучающего. История нашего общения по-прежнему остается для меня загадкой: моим ровесником Алексей Петрович был в 1939-1943-м годах. В Алексее Петровиче я приобрел близкого друга, старшего наставника, который наставлял не словом, но делом. Редко в ком я находил столько отзывчивости и любви, простоты и равенства в общении.

В Алексее Петровиче я приобрел старшего наставника, который наставлял не словом, но делом

Обычно после приветственного лобзания у нас бывал короткий диалог перед началом литургии: о его здоровье, делишках, хозяйстве, небольших, но забавных случаях из жизни. Не случалось такого, чтобы Алексей Петрович хандрил или печалился – скорее наоборот, его веселый и шутливый тон стирал с моего молодого лица налет хмурости и постности. Я тогда невольно играл в старца, а он, действительно «старец», сохранял бодрость души и молодцеватость юного Алеши. Но вовсе не так, как некоторые пожилые, противящиеся возрасту, превращаются в детей: ум его был остр и свеж, точен и правдив. Это, кстати, одна из его черт, которая меня до сих пор держит в удивлении: как в 95 лет можно сохранить такую предельную ясность мышления? Великий Кант к 75 годам потерял способность ясно мыслить – самое ценное, что было у него в жизни. А прямодушный Арцыбушев имел её в достатке.

Тогда же у нас установился особый контакт: во время богослужения большую часть времени я проводил рядом с ним. Он сидел на упомянутом в начале повествования стуле, а я стоял рядом, всегда одним глазом посматривая на него, не возникнет ли у него какой просьбы. Так что, если Алексею Петровичу надо было подняться во время чтения Евангелия или опуститься на колени на Евхаристическом каноне, – я аккуратно его поддерживал за совсем уже некрепкие руки. Возможность послужить «старцу» для меня была радостью. И в этих невербальных контактах было очень много любви. Между строк всегда вмещается больше, чем можно выразить словами.

Он приходил на службу с надеждой и желанием причаститься Святых Таин. Для Алексея Петровича Причастие было источником жизни. Именно поэтому в нём отражалась напряженная собранность и трепет перед таинством.

Для Алексея Петровича Причастие было источником жизни

Все присутствующие в алтаре знали, что в определенный момент перед началом литургии он будет исповедоваться, и тихонько перемещались на другую часть алтаря, чтобы не нарушать благоговейной атмосферы таинства Покаяния. Главным приобретением в жизни Алексея Петровича, как он сам говорил, была тоска о сердце сокрушенном и смиренном, которого Бог не уничижит (Пс. 50, 19). Это чувство было свидетельством его внутреннего развития, роста. Многообразие жизненного опыта и событий, которые многих ломали и перемалывали, Алексея Петровича привело к утверждению этой истины: покаяние и сокрушение сердца – одни из главных условий человеческого единства с Богом. Всё это подтверждалось его словом, всем его обликом и образом жизни. В этом опыте раскрывается его христианство, которое многие не могли понять, читая его книги.

Таково свидетельство жизни Алексея Петровича – человека, который знал горечь ошибок и отчаяние падений. В конечном счете последние годы его пребывания на земле и есть заключительная глава повествования, которую он написал уже не на бумаге, а в памяти людей, его знавших. Это урок и завещание всем, кто может слышать и воспринимать: вот что может сделать человек, непрестанно носящий в себе память о Боге. Ему были отверсты двери покаяния, через них он вошёл в монашество, и по этому пути прошёл последние 3 года своей жизни, чтобы в простоте и сокрушении сердца сказать Богу: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!»