Владыка Евсевий (Никольский) Тихое ясное утро 29 июля 1899 года. В 10 часов из порта Владивостока вышел пароход «Чайка» и пересек Уссурийский залив Японского моря. На борту судна в окружении свиты находился владыка Евсевий, первый епископ Камчатский и Владивостокский. К полудню пароход подошел к Шкотовскому заливу, но большие отмели не позволили судну приблизиться к берегу, и владыка со свитой четыре версты добирался на лошадях по берегу моря, увязая в мокром песке.

Владыка Евсевий (Никольский) Тихое ясное утро 29 июля 1899 года. В 10 часов из порта Владивостока вышел пароход «Чайка» и пересек Уссурийский залив Японского моря. На борту судна в окружении свиты находился владыка Евсевий, первый епископ Камчатский и Владивостокский. К полудню пароход подошел к Шкотовскому заливу, но большие отмели не позволили судну приблизиться к берегу, и владыка со свитой четыре версты добирался на лошадях по берегу моря, увязая в мокром песке.

Узнав о приезде архиерея, жители Шкотово и соседних сел собрались у ворот местной церкви Тихвинской иконы Божией Матери. При виде приближающегося архипастыря все опустились колени. Впереди – старейшины с хлебом и солью в руках, убеленные сединой старцы, согнувшиеся от старости старицы со слезящимися от радости глазами, за ними наряженные дети, подростки и молодежь. На крыльце храма стоял настоятель отец Елевферий Суражкевич с крестом на серебряном блюде. Владыка с любовью благословил прихожан, принял хлеб-соль и при торжественном звоне колоколов вошел в храм, где был встречен духовенством и стройным пением «Достойно есть»…

«Баркас Чайка подходит к даче Линдгольмов»,1901 год. Фото Элеоноры Лорд Прей / lot1959.livejournal.com

«Баркас Чайка подходит к даче Линдгольмов»,1901 год. Фото Элеоноры Лорд Прей / lot1959.livejournal.com

Началось краткое чинопоследование архиерейской встречи, а потом Его Преосвященство в сослужении протоиерея И. Гомзякова, начальника миссии священника А. Протодиаконова и отца Елевферия Суражкевича совершил молебен.

Около 6 часов вечера экипаж с владыкой и сопровождением выехал из Шкотово в соседнюю Романовку, чтобы благословить сельский сход на строительство нового большого храма.

Храм Тихвинской Иконы Божьей Матери, 1890-1920 гг.

Храм Тихвинской Иконы Божьей Матери, 1890-1920 гг.

В ожидании владыки Евсевия Романовка ожила. Встреча проходила уже в полной тьме при фонарях, отчего по-особенному была торжественной и красивой. С окраин села стекались к храму тусклые огоньки лампад в руках прихожан, вскоре они слились у ворот храма в реку света, и стало видно, как много собралось людей. Наконец в темноте показался экипаж и кто-то, не выдержав, закричал: «Архиерей едет! Звоните в колокола!». Святитель Евсевий вышел из экипажа, одарил народ добрым взглядом, благословил, приняв по традиции хлеб-соль, и радостная толпа прихожан последовала за ним в храм. Небольшая Романовская церковь была настолько переполнена людьми, что, несмотря на распахнутые окна, свечи едва мерцали от недостатка воздуха. Служба окончилась почти в полночь.

Назначение на Дальний Восток архиерея-миссионера, свободно владеющего корейским языком, преобразило местную церковную жизнь

Владыка Евсевий лично объезжал епархию, знакомился с жизнью сельских храмов и церковно-приходских школ и освящал их. Назначение на Дальний Восток архиерея-миссионера, свободно владеющего корейским языком, преобразило церковную жизнь Дальнего Востока. Владивостокская епархия, в лице десятков тысяч православных переселенцев, оказавшихся волей судьбы вдали от Центральной России на полудикой чужой земле и остро ощутивших на себе трудности выживания и влияние чуждой русскому человеку восточной культуры, не могла не оценить духовного подвига своего пастыря. Сохранилось множество свидетельств проявления всеобщей народной любви к владыке Евсевию и огромной его популярности среди всех слоев населения.

Из епархиальной хроники:

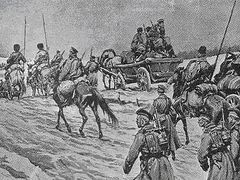

«Его Высокопреосвященство, архиепископ Владивостокский и Камчатский Евсевий 8-го января с. г. возвращался из г. Владивостока на Седанку, по обычаю, – на лошадях по Амурскому заливу. Испугавшиеся чего-то, лошади поломали экипаж, и владыка при падении получил значительный ушиб ноги. Архипастырю с больной ногой пришлось идти некоторое расстояние пешком одному, в сумерках. Случайно проезжавшие солдаты довезли владыку до Седанки на телеге. Это уже второй несчастный случай. Первый случай произошел в прошлом году во Владивостоке, в приезд Преосвященного Благовещенского Владимира. Первую литургию, и то с трудом, владыка мог служить только 27-го января в своей домовой церкви. Там же архипастырь служил и в праздник Сретения Господня».

Архиепископ Владивостокский и Камчатский Евсевий в повозке. Фото: vladivostok-eparhia.ru

Архиепископ Владивостокский и Камчатский Евсевий в повозке. Фото: vladivostok-eparhia.ru

Владыка Евсевий часто совершал тяжелый и опасный путь по дальним миссионерским станам и селениям, где проживали корейцы, и лично, через Таинство Крещения, обращал их в Православие. Так, однажды он остановился возле корейского хутора, чтобы осмотреть жилье. От неожиданности хозяин хутора проявил такую детскую радость, что архиерей более получаса расспрашивал его о семье, о жизни, крещены ли они и их дети. Кореец умолял владыку принять в дар несколько арбузов с их огорода.

После крещения в селении Ново-Литовском до 70-ти душ корейцев владыка Евсевий совершил тяжелую длительную поездку в с. Петровка, где проживало до полутораста корейцев, подготовленных к крещению отцом Алексеем Трехсвятским и отцом Петром Алейниковым. 20 мая 1913 года в церкви села Петровка Шкотовской волости собралось духовенство 1-го округа и народ со всех прилежащих сел. Перед литургией был совершен чин оглашения вступающим в Церковь корейцам. Молитвы и отрицания от язычества читались священником на славянском и одновременно с ним катехизатором-корейцем на корейском языках. Его Преосвященство совершил Святое Крещение при участии отца благочинного и духовенства в двух больших купелях, отделенных друг от друга большими занавесями. А после миропомазания вместо хождения вокруг купели был трижды совершен крестный ход вокруг церкви. Новокрещеные и восприемники шли с зажженными свечами, а хор певчих исполнял: «Елицы, во Христа крестистеся…». Заканчивая в храме чин крещения, владыка читал Евангелие на корейском языке, а кореец-катехизатор – Апостол на корейском. Молитва перед Причастием читалась на корейском языке медленно, чтобы новокрещеные могли внимательно вслушаться в каждое слово, после чего они приняли Святое Причастие из рук самого владыки. По окончании литургии владыка Евсевий вместе с крещеными корейцами и всеми желающими сделал памятный снимок за церковной оградой.

Молитва перед Причастием читалась на корейском языке медленно, чтобы новокрещеные могли внимательно вслушаться в каждое слово

Владыка построил десятки храмов в своей епархии на пожертвования и освятил более 200 церквей. Вот краткий перечень его обычных будней:

«Архиепископ Владивостокский и Камчатский с 12 по 15-е ноября 1909 года был в поездке по случаю освящения церкви в с. Новохотуничи, Шкотовской волости. 12-го же ноября Его Высокопреосвященство посетил с. Новонежино где заезжал в церковь и осматривал школу; в тот же день владыка приехал в с. Шкотово. 13-го числа посетил церковь в селе Многоудобном, а затем проехал до с. Новохотуничей. Здесь совершено всенощное бдение, а на завтра освящение храма. В тот же день владыка возвратился в с. Шкотово. Вечером в квартире благочинного о. Е. Суражкевича отслужено всенощное бдение, а в воскресенье, 15-го ноября в Шкотовском храме – торжественная литургия. В тот же день архипастырь возвратился на Седанку».

Дивный пастырь, неустанно заботящийся о своем стаде, оставил о себе самые лучшие и теплые воспоминания.

Владыка Евсевий (Евгений Иванович Никольский // 21.01.1860–18.01.1922) родился в селе Серебрянь Алексинского уезда Тульской губернии в семье священника. Окончил Тульскую духовную семинарию в 1881 году, Московскую духовную академию в 1885 году, стал кандидатом богословия. С того же года преподаватель, а с 1888 года – помощник смотрителя в Могилевском духовном училище, член Могилевского отделения епархиального училищного совета, делопроизводитель училищного управления. С 1893 года – иеромонах, затем ректор Иркутской духовной семинарии, архимандрит, председатель епархиального училищного совета, редактор «Иркутских епархиальных ведомостей», член Иркутского комитета Православного миссионерского общества.

24 января 1897 года наречен, а 26 января посвящен в епископа Киренского архиепископом Иркутским Тихоном, епископами Мелетием Рязанским, Георгием Забайкальским и Никодимом Якутским. 4 февраля 1898 года владыка прибыл в Благовещенск и вступил в управление Камчатской епархией, которой управлял до назначения 1 января 1899 года епископом Владивостокским. Имел орден св. Анны 1-й степени.

1 января 1899 года владыка Евсевий был назначен первым епископом Владивостокской и Камчатской епархии. Исполняя распоряжение Св. Синода, 21 февраля 1899 года Преосвященный простился с Благовещенском и вступил в пределы своей новой епархии.

Владыка Евсевий прибыл во Владивосток 7 марта 1899 года. В городе была лишь одна приходская церковь, обращенная с приездом епископа в кафедральный собор. Не было ни епархиальных учреждений, ни отдельного помещения для его проживания. На первое время временный приют был предоставлен в губернаторском доме, а открывшуюся в том же году консисторию разместил у себя кафедральный протоиерей. Несмотря на отсутствие помещений и полную неготовность к устроению новой кафедры, в первый год своего назначения владыкой были учреждены духовная консистория, попечительство о бедных духовного звания, епархиальный училищный совет, епархиальный комитет православного миссионерского общества. Кроме всего этого за 20 лет службы на кафедре владыка Евсевий учредил издание «Владивостокских епархиальных ведомостей».

В 1906 года был возведен в сан архиепископа. Участвовал в I Всероссийском миссионерском съезде в Иркутске в 1910 году и в зимней сессии Священного Синода в 1912 году, был председателем Синодальной комиссии по выработке правил перевозки икон по водным путям – оказывается, была и такая комиссия до Октябрьского переворота.

Трудясь для своей новообразованной епархии, архиепископ Евсевий не оставлял без внимания и г. Владивосток. При непосредственном участии владыки построены и освящены им церкви: Покровская (Кладбищенская), на Маньчжурской ул. (миссионерская) и Петропавловская (на Первой Речке), не говоря уже о церквях в военных гарнизонах и находящихся при учебных заведениях, а также о Седанской, при архиерейском доме церкви, которую летом владивостокцы, проживающие на дачах, посещали во время богослужений.

На смену тесному и маловместительному кафедральному собору владыка Евсевий принял решение построить новый, вместительный и величественный, ради чего обратился к государю императору за разрешением на всероссийский сбор пожертвований. Заботами владыки во Владивостоке было открыты церковно-приходские школы, три из которых предназначались для корейских детей, а в четвертой, устроенной при архиерейском доме на Седанке, обучались сироты и дети бедных родителей.

Женская министерская гимназия на улице Пушкинской (открытка). Издательство Торгового Дома братьев Синкевич, г. Владивосток. До 1917 г.

Женская министерская гимназия на улице Пушкинской (открытка). Издательство Торгового Дома братьев Синкевич, г. Владивосток. До 1917 г.

При участии архиепископа проходило открытие Восточного института, закладка и освящение Народного дома, «Коричневой» и «Зеленой» женских гимназий, Городского и Китайского банков, Владивостокской Биржи, освящение памятника Завойко и т.д.

Его ведению были подчинены (в 1907 г.) церкви, не только в Маньчжурии, находящиеся по линии Китайской железной дороги, но и Корейская миссия (в 1909 г.) в Сеуле.

Одним из примеров заботы владыки о семьях почивших священников служит история умершего приходского псаломщика Н.А. Витальского, оставившего после себя слепую жену с тремя неустроенными детьми без средств к существованию. Совершенно чужой для этой семьи священник приехал к владыке вместе с вдовой просить помощи для несчастной женщины. Видя горе и испытывая сострадание, владыка определил сына вдовы К. Витальского на место почившего отца, тем самым обеспечив доход семье.

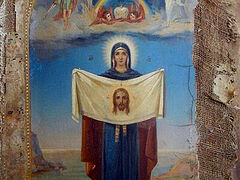

С именем владыки Евсевия связана громкая история прославившейся на всю страну иконы Божией Матери «Порт-Артурская»

С именем владыки Евсевия связана громкая история прославившейся на всю страну иконы Божией Матери «Порт-Артурская». Историю это дивного образа знала вся царская Россия. 1 декабря 1903 года, за полтора месяца до начала русско-японской войны, в Дальние пещеры Киевской лавры из Бессарабии пришел поговеть старый матрос Феодор Катанский, участник Севастопольских сражений. Он усердно молился о русском флоте, главные силы которого стояли в Порт-Артуре. В лавре ему явилась Божия Матерь в том виде, в каком Она изображена на образе. Старец испугался, но Богородица успокоила его и сказала, что скоро начнется война, во время которой Россию ожидают большие скорби. Богородица наказала старцу изготовить икону такой, как в видении, и отправить святыню в Порт-Артурский собор, обещая при этом помощь и покровительство, а с ними – победу русскому воинству. О своем видении старец поведал духовенству и паломникам Киево-Печерской лавры, а когда поступили первые вести о войне, был объявлен сбор денег на материалы. Будучи человеком небогатым, Катанский просил написать эту икону киевского художника-крестьянина малоросса Павла Федоровича Штронде, и поэтому образ был готов и освящен духовным собором Киево-Печерской лавры лишь в середине Великого поста 1904 года, когда уже вовсю шла война с Японией. На изготовление иконы и резной рамы из ореха и красного дерева были собраны средства киевскими обителями и народом. Установили не брать пожертвований более 5 копеек, поэтому жертвователей набралось более 10 тысяч человек. Сам образ написан на золотом чеканном фоне, эмалированной вязью на нем написано: «Торжество Пресвятой Богородицы. В благословение и знамение торжества христолюбивому воинству Дальней России от святых обителей Киевских и 10000 богомольцев и друзей». («Русский Паломник», л. 21).

Порт-Артурская икона Божией Матери На Страстной седмице 1904 года образ Пресвятой Богородицы был освящен и вечером отправлен в Санкт-Петербург с сопроводительным письмом адмиралу В. Верховскому. В письме жители Киева просили Его Превосходительство сделать все возможное для скорой доставки иконы в Порт-Артур, но адмирал не спешил, и образ Богоматери простоял неделю у него дома, после чего он заказал с него копию. Петербургский митрополит Антоний (Вадковский) лично просил адмирала немедленно исполнить волю Пресвятой Богородицы, и только по требованию императрицы Марии Федоровны 12 апреля 1904 года на адмиральском поезде командующего Тихоокеанским флотом адмирала Скрыдлова икона покинула Санкт-Петербург. Только направился поезд не на Дальний Восток, а в Севастополь, где адмирал несколько дней разбирался со своими делами и лишь 20-го апреля отбыл по назначению. Но было слишком поздно. В Харбине адмирал Скрыдлов узнал, что железнодорожное сообщение с Порт-Артуром прекращено. Он испросил высочайшее разрешение императрицы направить свой поезд во Владивосток, чтобы временно поставить образ Порт-Артурской иконы Божией Матери в Успенском соборе.

Порт-Артурская икона Божией Матери На Страстной седмице 1904 года образ Пресвятой Богородицы был освящен и вечером отправлен в Санкт-Петербург с сопроводительным письмом адмиралу В. Верховскому. В письме жители Киева просили Его Превосходительство сделать все возможное для скорой доставки иконы в Порт-Артур, но адмирал не спешил, и образ Богоматери простоял неделю у него дома, после чего он заказал с него копию. Петербургский митрополит Антоний (Вадковский) лично просил адмирала немедленно исполнить волю Пресвятой Богородицы, и только по требованию императрицы Марии Федоровны 12 апреля 1904 года на адмиральском поезде командующего Тихоокеанским флотом адмирала Скрыдлова икона покинула Санкт-Петербург. Только направился поезд не на Дальний Восток, а в Севастополь, где адмирал несколько дней разбирался со своими делами и лишь 20-го апреля отбыл по назначению. Но было слишком поздно. В Харбине адмирал Скрыдлов узнал, что железнодорожное сообщение с Порт-Артуром прекращено. Он испросил высочайшее разрешение императрицы направить свой поезд во Владивосток, чтобы временно поставить образ Порт-Артурской иконы Божией Матери в Успенском соборе.

Адмиральский поезд прибыл во Владивосток в начале мая, и только через 90 дней икона была выставлена для поклонения в кафедральном соборе города. Причиной тому послужил приезд в город наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.

2 августа 1904 года состоялась торжественная встреча Преосвященного архиепископа Евсевия, всего градского духовенства и наместника в кафедральном соборе. В этот же день, в праздник Преображения Господня, в собор была принесена икона Божией Матери «Порт-Артурская», или «Торжество Пресвятой Богородицы», и при большом скоплении молящихся владыка Евсевий отслужил перед иконой свой первый молебен. Архипастырь обратился к прихожанам со словами святого царя и пророка Давида:

«“Сии на колесницах и сии на конях: мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Тии спяти быша и падоша, мы же востахом и исправихомся” (Ис. XIX, 8–9).

Эти слова святого царя и пророка Давида уместно нам, братие, возможно чаще приводить себе на память в настоящее тревожное время. Давид был царь по сердцу Господню. Но ему Господь во дни его царствования судил многократно вести борьбу и с внутренними, и с внешними врагами. И в то время, как враги Давидовы надеялись исключительно на свои естественные силы, на свои колесницы и коней, Давид прежде всего и больше всего уповал на помощь Божию. Сии на колесницах, и сии на конях; говорит он сам, мы же во имя Господа Бога нашего призовем или по русскому переводу: иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся…»

При том, что Владивосток горячо принял святыню, на имя преосвященного Евсевия поступало большое количество писем из разных концов Европейской России с расспросами о том, почему написанная для Порт-Артура икона до сих пор находится во Владивостоке. Время шло, в Порт-Артуре проходили кровопролитные бои, а судьба иконы так и не была определена, пока не нашелся человек, осмелившийся доставить ее по назначению. Участник русско-турецкой войны 1877–1978 гг., отставной ротмистр лейб-гвардии Уланского Ея Величества полка, делопроизводитель Императорской охоты Николай Николаевич Федоров, узнав из газет о том, что икона «Торжество Пресвятой Богородицы» так и не была доставлена по назначению, и зная, что блокада Порт Артура не совершенна и что туда доставляются продовольствие и снаряжение, решился взять на себя трудный и опасный подвиг доставить икону в собор Порт-Артура. Он получил согласие своей супруги и духовного отца, а также благословение святого праведного Иоанна Кронштадтского. Получив разрешение Его Императорского Величества и рекомендательное письмо к адмиралу Скрыдлову, Федоров выехал из Петербурга во Владивосток.

Самым сложным было найти оптимальный путь. Добираться от Владивостока до Чифу сухим путем не менее двух месяцев, а из Чифу в Порт-Артур можно попасть только на китайской джонке. Поэтому Федоров решил отправиться морским путем и несколько дней искал попутный пароход, который бы согласился взять его на борт. Таким пароходом стало норвежское судно, отплывшее ранним утром 22 ноября. Перед выходом в море Федоров три дня постился, исповедовался и причастился. Он просил у владыки Евсевия отпустить с ним священника, но так как во Владивостоке, как и во всей епархии, духовенства катастрофически не хватало, а присутствие священника на иностранном судне в случае встречи с японскими кораблями вызвало бы у японцев подозрения и они могли изъять икону, ему было отказано. То, что Николай Николаевич Федоров, страдавший ревматизмом, имевший жену и получавший приличное жалованье, в свои пятьдесят лет решился на такой опасный для жизни путь, говорило о его глубокой вере в помощь Пресвятой Богородицы. Он намеревался не просто доставить икону, но сам остаться там до тех пор, пока не будет снята осада. Многие говорили, что у него ничего не получится и что он сильно рискует, но он был уверен в положительном исходе дела и обещал при каждой возможности сообщать новости.

Прошел месяц. 20 декабря 1904 года Порт-Артур пал, а о Федорове и иконе не было никаких известий. Наконец, 21 декабря Николай Николаевич написал письмо во Владивосток из Чифы:

«Вы, наверное, все с трепетом сердечным ожидаете от меня известий. С неделю я пробыл в Шанхае и 8 числа декабря проехал в Чифу. Нашлись китайцы, взявшиеся доставить меня в Порт-Артур, и 14 декабря в 9 часов вечера я сел на джонку, но проехал всего около 10 верст; слабый попутный ветер переменился, подул сильнейший противный северный ветер, и китайцы заявили, что дальше ехать нельзя. Бросили якорь у одного острова и простояли там более 40 часов. Ветер все крепчал, и 16-го, около часа дня, мы вернулись при большом волнении в Чифу; 19-го числа я намерен был опять выехать в 6 часов вечера, но к этому времени слабый попутный ветер совсем улегся, и пришедшие за мной китайцы заявили, что опять ехать нельзя. 20-го утром пришли четыре миноносца, я обрадовался, рассчитывая, что на одном из них доеду до Порт-Артура. Какова же была моя скорбь, когда я узнал на миноносце “Сердитом”, что они в Порт-Артур не возвращаются, потому что крепость сдается. <…> Если я не попал в Порт-Артур, то ясно, что на это не было воли Божией. Я просил из Петербурга разрешения отвезти икону к генералу Куропаткину и жду теперь ответа».

Последнее желание Н.Н. Федорова было исполнено. Икона была передана главнокомандующему.

Сохранилось письмо отца Иоанна Кронштадтского:

«Вождь нашего воинства Алексей Николаевич Куропаткин оставил все поднесенные ему иконы у японцев-язычников, между тем как мирские вещи захватил. Каково отношение к вере и святыни церковной! За то Господь не благословляет оружия нашего, и враги побеждают нас! За то мы стали в посмеяние и попрание всем врагам нашим».

Более девяноста лет ничего не было известно о судьбе иконы

Более девяноста лет ничего не было известно о судьбе иконы. По счастливой случайности, в феврале 1998 года группа паломников из монахов, служителей и настоятелей нескольких храмов и монастырей Владивостока и Уссурийска во время прохождения Крестного Пути Иисуса Христа (Виа Долороза) в Иерусалиме, возле Лифостротона, случайно увидели в витрине антикварного магазина Порт-Артурскую икону Божией Матери. От хозяев магазина они узнали, что в Иерусалим икона попала из Гонконга от русских эмигрантов и предположительно принадлежала русской общине. В Иерусалиме икона пробыла четыре года. На помощь паломникам пришла настоятельница Горненского монастыря игумения Георгия, и в первое воскресенье Великого поста в день Торжества Православия икону перенесли в игуменские покои. 6 мая 1998 года, после оформления необходимых документов, икона вернулась в кафедральный собор Владивостока, где и находится по сей день.

Существует мнение, что падение Российской империи началось с русско-японской войны, а вернее, с падения Порт-Артура. Так ли это, сейчас трудно сказать, но если нам в трудные минуты обещана помощь Небесная и заступничество Богородицы при выполнении нами определенных условий, нельзя останавливаться на полпути, а нужно исполнить то малое, что от нас требуется взамен.

Какой была бы судьба Порт-Артура, если бы исполнили волю Пресвятой Богородицы и доставили Ее образ вовремя, неизвестно. Как говорится, история не имеет сослагательного наклонения. Но то, что у великой армии не нашлось ни одного военнослужащего и ни одного военного корабля, готовых доставить в собор крепости уже написанный образ (при том, что продукты и боеприпасы регулярно доставлялись), говорит о многом…

5 сентября 1917 года во время Первого общего собрания Владивостокского Церковно-епархиального (епископского) Совета было зачитано предложение Высокопреосвященного архиепископа Евсевия на имя Консистории от 25 августа 1917 года:

«31 августа я выезжаю в Москву на Поместный Собор Российской Православной Церкви. Управление епархией, согласно ст. 331 Устава Дух. Консистории, поручаю преосвященному викарию, епископу Никольск-Уссурийскому Павлу».

Больше во Владивосток владыка не вернулся. В связи с кровавыми событиями 1917 года, захлестнувшими всю страну, Дальний Восток был отрезан от Центральной России.

Последние годы жизни владыка служил при Святейшем Патриархе Тихоне, о чем свидетельствуют «Епархиальные ведомости»:

«В среду Светлой седмицы 1918 года патриарх Тихон отбыл утренним поездом в Троице-Сергиеву лавру <…> и в Троицком соборе служил литургию и молебен с архиепископом Владивостокским Евсевием, епископом Верейским Сильвестром, наместником лавры и старшей братией. Вечером в среду патриарх совершил по пасхальному чину в Сергиевской церкви лавры всенощную с архиепископами: Владивостокским Евсевием, бывшим Вологодским Никоном и братией лавры. В четверг, 26 апреля, утром из лавры был совершен крестный ход в храм Черниговской Божbей Матери, при пещерах Гефсиманского скита, где патриарх Тихон с архиепископом Евсевием, епископом Сильвестром и братией лавры и скита совершил <ожественную литургию, во время которой возвел в сан игумена строителя Гефсиманского скита Израиля»[1].

В 1919 году архиепископ Евсевий временно управлял Смоленской епархией, с 1920 года он митрополит Крутицкий, ближайший помощник патриарха Тихона и наместник Патриаршего престола. Председательствовал в Священном Синоде и управлял Московской патриаршей областью.

Скончался митрополит Евсевий 18 января 1922 года в Москве и был похоронен в московском Новодевичьем монастыре, с северной стороны Смоленского собора.

Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся…

Кто знает, может, судьба столь славного архиерея повторит путь Порт-Артурской иконы Божией Матери, и он вернется в свою любимую обитель, чтобы защитить ее святыми молитвами от «внутренних и внешних врагов» и исполнить слова святого пророка Давида: «Сии на колесницах и сии на конях: мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Тии спяти быша и падоша, мы же востахом и исправихомся» (Ис. 19: 8–9).

Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся…