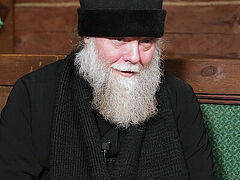

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. Сарпинский район, Калмыкия

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. Сарпинский район, Калмыкия

Конец 1980-х годов знаменовал собой наступление эпохи церковного возрождения, или «второго Крещения Руси», по слову Святейшего Патриарха Алексия. Этот период времени уже стал частью новейшей истории православной России. Людей, заставших его в зрелом, сознательном возрасте, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше – происходит естественная смена поколений. Молодые священники – вчерашние выпускники духовных школ – больше понаслышке знают о трудностях и радостях, выпавших на долю их старших собратьев, и порой не осознают, сколь многое из того, что сегодня является повседневным и обыденным в жизни Церкви, зарождалось именно тогда. Тем ценнее становятся свидетельства духовных лиц, бывших не просто очевидцами, но и непосредственными участниками важнейших церковных событий, происходивших в тот период. Одним из них является нынешний архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. В этом году исполняется 30 лет со дня его архиерейской хиротонии. Владыка поделился своими воспоминаниями об эпохе церковного возрождения с порталом Православие.Ru.

Крестный ход к зданию областной администрации г. Твери. 06.05.1993

Крестный ход к зданию областной администрации г. Твери. 06.05.1993

– Владыка, вы стали очевидцем и участником многих важных для церковной истории событий. Одно из них – обретение мощей священномученика Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского. Расскажите, пожалуйста, как оно происходило.

– Господь призвал меня к архиерейскому служению из Твери, где я был наместником Вознесенского собора, который на тот момент только недавно с большим трудом вернули Церкви. Дело в том, что в здании храма в советское время располагалась промышленная выставка, руководство которой не хотело освобождать здание. И когда мы смогли войти в собор, то начали проводить там богослужения и ремонтные работы.

Блокирование входа в здание Промышленной выставки, размещенной в Вознесенском соборе. 09.07.1993

Блокирование входа в здание Промышленной выставки, размещенной в Вознесенском соборе. 09.07.1993

Господь судил мне быть участником обретения мощей святителя Фаддея, архиепископа Тверского

В те трудные, но благословенные времена Господь судил мне быть участником обретения мощей святителя Фаддея, архиепископа Тверского. Это происходило осенью, в день праздника Иверской иконы Божией Матери. Тогда меня пригласили церковные активистки, идущие на свой страх и риск, решившиеся безо всяких разрешений осуществить раскопки могилы святителя. Группа наших прихожан, организованная представительницей отца Дамаскина (Орловского), отыскала в указанном месте останки убиенного архиепископа. Это было сложно сделать, получилось только с третьего раза. Я отслужил над ними первую панихиду, и, хотя это было еще до освидетельствования, стало ясно, что перед нами мощи мученика, пострадавшего в те страшные годы. Их отвезли в Москву на экспертизу, что оказалось достаточно дорогой процедурой, но приходской совет соборно решил, что на такое дело денег жалеть нельзя.

Экспертиза подтвердила, что останки действительно принадлежат архиепископу Фаддею. Мы стали спешно готовиться к перенесению мощей, которое хотели приурочить к тезоименитству владыки – 3 сентября, дню памяти апостола Фаддея. Я испытывал двоякое чувство: с одной стороны, огромное желание, чтобы скорее прибыли мощи владыки; а с другой стороны, робость, внушаемую образом строгого аскета, молитвенника, «неотмирного» человека, каким был архиепископ Фаддей. В ту пору я уже много читал и слышал о нем.

Когда же 3 сентября 1994 года перенесение мощей было отложено на неопределенный срок, я внутренне смирился: как священник и настоятель Вознесенского собора, куда планировалось перенесение, я сделал всё, что мог. Остальное же было в руках Божиих.

В конце ноября 1994 года пришла весть о том, что перенесение мощей будет приурочено ко дню мученической кончины святителя Фаддея. Пришлось спешно ремонтировать храм: леса, штукатурка, краска – всё это могло помешать и омрачить знаменательный для православных тверитян праздник. Мы вдохновлялись грядущим событием, но как-то до последнего дня не верили в предстоящую радость…

Принесение мощей священномученика Фаддея в Вознесенский собор. 29.12.1994

Принесение мощей священномученика Фаддея в Вознесенский собор. 29.12.1994

– Как восприняли произошедшее прихожане тверских храмов?

– Тверская земля богата своим духовным наследием. Необходимо вспомнить святителей Арсения и Варсонофия, благоверного князя Михаила Ярославича Тверского, преподобного Савватия Оршинского, в восстановлении почитания которого община Вознесенского собора приняла самое активное участие. Это удивительный святой, совершивший много чудес при жизни, а еще больше после смерти. К тому времени не сохранился храм на месте его подвигов, не сохранилась его келья, обсыпанная высокой горой земли, из-за чего говорили, что преподобный Савватий подвизался в пещере, что в принципе невозможно в болотистых местах Тверского края. Его келья была для тепла, для защиты от зверей обложена грунтом, поэтому в некоторых житийных повествованиях и говорилось, что преподобный жил в пещере. Сейчас там неиссякаемый поток паломников. Есть множество свидетельств о чудесах, произошедших по молитвам к нему. На месте его подвига выстроен Знаменский храм. Тогда ничего этого не было. Первые празднования, первые паломничества туда совершал наш приход.

Рака с мощами священномученика Фаддея. Вознесенский собор г. Твери. Июль, 1995 г.

Рака с мощами священномученика Фаддея. Вознесенский собор г. Твери. Июль, 1995 г.

Канонизация святителя Фаддея стала естественным продолжением духовной летописи Тверского края

Канонизация святителя Фаддея стала естественным продолжением духовной летописи Тверского края. Не только его мученическая кончина, но и само архиерейское служение было, можно сказать, «в духе и силе» Верхневолжских святителей. Память о нем жила среди верующих, поэтому, когда стало возможно открыто говорить о Православии, о гонениях, которые Русская Церковь пережила в ХХ веке, сами прихожане начали собирать материалы для канонизации святителя Фаддея. И, конечно, нельзя не упомянуть об огромном вкладе в дело его прославления владыки Виктора (Олейника), возглавлявшего тогда Тверскую епархию. Благодаря своим контактам с тверскими старожилами он многое узнал об архиепископе Фаддее и стал одним из первых священнослужителей, начавших собирать о нем материалы. Ему принадлежала инициатива по ходатайству о канонизации святителя.

Паломническая поездка на исток Волги. Май, 1994 г.

Паломническая поездка на исток Волги. Май, 1994 г.

Освящение истока Волги. Май, 1994 г.

Освящение истока Волги. Май, 1994 г.

– Вы также приняли самое активное участие в перенесении мощей преподобного Нила Столобенского из храма города Осташкова в возрожденную Нило-Столобенскую пустынь. Какое значение это событие имело для жизни епархии?

– Перенесение мощей преподобного Нила Столобенского в Нило-Столобенскую пустынь, которое возглавил Святейший Патриарх Алексий в 1995 году, – важная веха в возрождении Православия на Тверской земле. Церковные мероприятия такого масштаба были тогда в новинку, и священноначалие поручило мне быть ответственным за организацию пребывания Святейшего в Верхневолжье. Программа была очень насыщенной: она включала в себя знакомство Патриарха с православным детским центром в Конаково, богослужение в Твери, переезд в Осташков, перенос мощей преподобного Нила в Нило-Столобенскую пустынь, освящение истоков Волги. Всё, что касалось посещения Осташкова и дальнейших пунктов программы патриаршего визита, находилось под моей ответственностью.

Перенесение мощей прп. Нила из Знаменской церкви г. Осташков в Нило-Столобенскую пустынь. 09.07.1995

Перенесение мощей прп. Нила из Знаменской церкви г. Осташков в Нило-Столобенскую пустынь. 09.07.1995

Я пребывал в душевном смятении, переживая, что храм еще весь в лесах и к визиту Патриарха можно не успеть закончить ремонт, а еще нужно ехать в Осташков, за двести километров от Твери… Духовенство в Осташкове удивительно спокойно относилось к предстоящему приезду Патриарха: не только не занималось каким-то серьезным ремонтом, но не желало даже мух из лампад выловить и лампочки новые ввернуть в паникадило. Все мои попытки как-то их расшевелить наталкивались на безучастный ответ: «Отец, чего ты беспокоишься? Что сейчас ни делай, сколько ни проводи подготовительных работ – всё равно будет какой-нибудь прокол. Где-нибудь он да случится». Получается, что в ожидании этого воображаемого прокола лучше вообще ничего не делать… Доходило до смешного. Говорю: «Паникадило будет гореть. Почему там лапочек нет?» – «Отец, литургия ведь днем будет проходить; зачем же его включать? А если и включать – никто и не увидит, горит или не горит». – «А чистить паникадило надо к приезду Патриарха?» – «Недавно Пасха была, к Пасхе чистили». И это то, что касалось храма, всего внутри заставленного иконами, застеленного коврами и ковриками, завешанного рушниками. Я понял, что от местного духовенства помощи не получу.

Дел было очень много и «снаружи» церкви, потому что после литургии крестный ход с мощами должен был погрузиться на небольшие теплоходы и отправиться к Нило-Столобенской пустыни. Хватало чем заниматься. Я понял, что без своих помощников из Вознесенского собора не справлюсь. Взял оттуда алтарников, и вот они уже начали приводить в порядок храм, вычищать паникадило, лампадки, выносить ветхие иконы, лишние ковры и коврики.

Святейший Патриарх сказал мне: «Готовьтесь, скоро мы позовем Вас на Синод». Так состоялось мое призвание на архиерейское служение

Всё прошло по милости Божией хорошо. Мне удалось пообщаться с глазу на глаз со Святейшим Патриархом Алексием, когда он для краткого отдыха между службами и протокольными мероприятиями удалился на волжский островок, где для него был приготовлен домик. По моей просьбе его келейницы нарвали земляники вместе с плодоножками и сделали маленький букетик. Когда Патриарх сел в катер, направляясь обратно к общему месту сбора, то посадил меня рядом с собой, стал задавать вопросы и из этого букета угощать спелой земляникой. Этот эпизод навсегда остался в моей памяти. Именно тогда Святейший Патриарх сказал мне: «Готовьтесь, скоро мы позовем Вас на Синод». Так состоялось мое призвание на архиерейское служение.

Освящение колоколов. Вознесенский собор г. Твери. 25.09.1993

Освящение колоколов. Вознесенский собор г. Твери. 25.09.1993

– 1990-е годы были временем духовного подъема, церковного возрождения. Что вам более всего запомнилось из этого периода вашего служения в Твери?

– В 1990-е годы перед нами открылось необозримое пространство возможностей. Хотелось браться за всё, особенно после притеснений советского времени. Мы уже говорили об обретении и принесении в Вознесенский собор мощей святителя Фаддея, о восстановлении почитания преподобного Савватия. Необходимо вспомнить и о том, как наша община инициировала возрождение традиции освящения истоков реки Волги. Издревле в народе она почтительно именовалась «Волга-матушка», чем подчеркивалась ее значимость для России. Еще во времена царя Алексея Михайловича на истоках Волги был построен мужской монастырь во имя Всемилостивого Спаса, чтобы в болотистых местах, откуда начинает течь маленький робкий ручеек, дающий начало великой могучей русской реке Волге, постоянно совершалась молитва. Позже там был выстроен замечательный храм из красного кирпича. До революции ежегодно в конце мая Тверской архиерей в присутствии губернатора совершал на истоке Волги молебен. Община Вознесенского собора возродила эту традицию. Сначала, до моего назначения настоятелем, молебен совершал настоятель Знаменской церкви города Осташкова, благочинный Осташковского округа протоиерей Владимир Шуста, впоследствии – архимандрит Вассиан, наместник Нило-Столобенской пустыни. Потом уже и сам владыка Виктор стал туда ездить. Сейчас уже немыслимо представить, чтобы архиерей не ездил на освящение истока Волги. Для нас это всегда был радостный день, когда на трех больших автобусах мы выезжали к истоку Волги всем приходом. Собиралось человек 120–150 прихожан с детьми, мы встречали владыку, участвовали в молебне, а потом там же устраивался пикник, с играми, с отдыхом на лоне природы. И это было очень памятно, сплачивало наш приход.

Приходской актив Вознесенского собора г. Твери. Июль, 1995 г.

Приходской актив Вознесенского собора г. Твери. Июль, 1995 г.

В это же время стали бороться за сохранение территории бывшего Николо-Малицкого монастыря. Эта древняя обитель, почитаемая тверитянами, на тот момент находилась в руинированном состоянии и рисковала потерять всю свою площадь, потому что местные жители всё больше распространяли свои огороды уже на собственно монастырскую территорию. Нужно было получить подтверждение, что эта земля относится к зоне охраняемого памятника культуры, чтобы никто не дерзал использовать ее не по назначению. Нам удалось получить документы, где была четко обозначена территория монастыря. В ходе наших выездов туда была произведена ее очистка от мусора. Хозяев приусадебных участков, незаконно там находившихся, заставили убрать свои заборы. Сейчас, когда я вижу, как замечательно украшен возрожденный Николо-Малицкий монастырь, сердце радуется. Греет душу осознание того, что 30 лет назад мы сохранили это место, эту святыню.

Однажды мы узнали, что идут работы по прокладыванию сети через территорию бывшего монастырского кладбища, где некогда стоял Смоленский храм с приделом в честь тверской святыни – иконы Божией Матери «Тучная Гора». Множество человеческих останков было выброшено ковшом экскаватора. Поражало, что всё это происходит под окнами школы. Могилы были срыты, на их месте устроили футбольное поле для школьников, которые черепами играли в футбол. И никого – ни педагогов, ни власти города – это не трогало. Я не видел никаких действий с их стороны, направленных на то, чтобы остановить это варварство и глумление, гибель душ детей, которым позволили играть останками, костями предков. Силами наших прихожан мы организовали там постоянное дежурство с коробками, с мешками. Естественно, мы не могли остановить ведение работ, но собирали максимально все косточки, которые оказывались на поверхности. Потом, собрав в несколько гробов, захоронили на нашей уже отвоеванной территории Николо-Малицкого монастыря.

Мы старались изменить представление о Православии как о религии бабушек

Первый возрожденный праздник в честь иконы Божией Матери «Тучная Гора» тоже происходил в нашем Вознесенском соборе. Так как в Твери ранее не было даже списка этого образа Божией Матери, как не было и празднования в честь нее, то икону специально написали для собора. Приходская жизнь тогда была очень активна. Мы старались изменить представление о Православии как о религии бабушек, становясь заметными участниками жизни общества. Тогда же мы начали совершать пасхальную утреню во время крестного хода, на ходу. Получили соответствующее разрешение у властей города и стали проводить крестный ход вокруг целого квартала, потому что вокруг Вознесенского собора невозможно было пройти. Это нам не мешало, а даже помогало: в общей сложности путь оказался метров в 600–800. Пасхальный крестный ход двигался медленно-медленно, старались вынести больше икон, хоругвей. Думаю, под тысячу человек участвовали в этом крестном ходе, который в пасхальную ночь оглашал центр Твери радостными песнопениями. На ступенях собора я зачитывал «Слово огласительное» святителя Иоанна Златоуста, затем христосовался. Окончание утрени совершалось уже внутри храма, там же служилась Божественная литургия. Но по крайней мере 30–40 минут пасхальной радости было вынесено из стен храма вовне, в центр города. И это очень нравилось прихожанам. И в Нью-Йорке я потом стал делать точно так же.

Там, в Твери, я перенял еще одну полезную практику. Первый раз сделал так во Владивостоке, когда попросили освятить воду у вновь переданной часовни у вокзала. Я освятил две бочки, и их разобрали за пять минут. Тогда у меня возникло предложение: я попросил подогнать целый водовоз, забрался на него, совершил последование и освятил воду внутри него. И когда стал наместником Вознесенского собора, то вспомнил об этом и стал заказывать водовозы большой емкости и освящать таким образом воду в центре города. В Крещенский сочельник ушло десять тонн воды, а в сам праздник шестнадцать.

Приходская молодежь во время паломнической поездки на Оковецкий источник. 24.07.1993

Приходская молодежь во время паломнической поездки на Оковецкий источник. 24.07.1993

– Недавно Святейший Патриарх Кирилл обратился с призывом к епархиальным архиереям активизировать деятельность приходских общин, состоящих из интеллигенции и молодежи. В свою бытность в Твери вы уже начали такую работу?

– Ядро общины Вознесенского собора составляли люди очень интересные – творческая интеллигенция города Твери. Там невозможно, неправильно и грубо было бы действовать по принципу: «Я наместник и всё знаю. А вы выполняйте только мои благословения». Нет, мне сразу было понятно, что я должен видеть в этих людях своих добрых помощников, соратников. При этом я понимал, что право решающего голоса за мной. Потом я должен был брать на себя эту ответственность и не страшился ее. Но я старался быть максимально открыт для рекомендаций членов моего церковного совета.

Я не увидел в этих людях каких-то честолюбцев, желающих себя прославить за счет дела служения Церкви, напротив – они оказались очень добрыми, порядочными и интеллигентными. Да, может быть, недостаточно воцерковленными, еще только встающими на этот путь, но они были очень мудры, добры, и мне с ними очень хорошо работалось. Опираясь на свой опыт, каждому священнослужителю – священнику или архиерею – желаю не бояться общаться со своим верующим народом, будь то паства прихода или епархии. Следует прекратить менторски вещать с высоты амвона «непререкаемые истины». Нужно действительно жить среди народа, быть его частью, чтобы священник ощущал себя частью прихода, а приход ощущал, что у него есть духовный отец, чтобы на практике исполнялось древнее святоотеческое изречение: «Где епископ, там и Церковь», о чем часто любят вспоминать наши владыки. Но ведь есть и продолжение этих слов – о том, что епископ в Церкви. То есть нужно стремиться быть в Церкви, в собрании людей, а не пытаться быть «над Церковью», диктовать что-то Церкви как собранию верующих людей.

Архиерей и священник должны стать отцами для своих духовных чад и братьями для тех, кто еще не дорос до таких отношений

Об этом говорит Святейший Патриарх Кирилл. Наше священноначалие стремится к тому, чтобы архиереи и священники были доступны для своей паствы. Именно ради этого происходит разукрупнение епархий. Но я убежден, что это технические способы. Если архиерей или священник сам внутренне не поймет, что ему необходимо общаться с людьми, то, как ни дели епархии, это не принесет успеха. Архиерей и священник должны стать отцами для своих духовных чад и братьями для тех, кто еще не дорос до таких отношений, потому что многие из тех, кто недавно пришел в Церковь, тяготятся такими отношениями, когда священник – отец. Хорошо: будь мне братом, будь мне другом, будь просто человеком, который хочет доброжелательно говорить о духовных вещах. Поэтому я, исходя из своего пастырского опыта, могу сказать, что мы с моим церковным советом за счет такого общения горы готовы были свернуть, и действительно на тот момент было сделано очень многое.

– В минувшем году исполнилось 10 лет с тех пор, как вы возглавили Элистинскую епархию. Что для вас было самым сложным, когда вы приехали на новое место служения? Какие задачи вы считали приоритетными тогда и что считаете самым важным сейчас?

– Для меня возвращение на Родину было радостью. Это было желанно. И когда стала завершаться моя религиозная виза, дававшая право совершать служение в США, то я заранее известил об этом рапортом Святейшего Патриарха. Мои добрые друзья в Соединенных Штатах очень не хотели меня оттуда отпускать. И даже в какой-то момент уговорили подать документы на получение грин-карты – вида на жительство. Обижать их отказом мне не хотелось, хотя я чувствовал, что не хочу оставаться в США. Однако процесс был начат и успешно развивался. И на этапе, когда мне уже нужно было пойти поставить отпечатки пальцев и получить грин-карту, я сказал: «Нет, я этого делать не буду. Я хочу в Россию. Простите, что ваши усилия ради меня положены напрасно, но поймите, что я хочу на Родину». Поэтому для меня было радостным решение Святейшего Патриарха и Священного Синода по отзыву меня для служения в Россию. Это всё определяло мое настроение.

Архиепископ Юстиниан вручает икону благоверного князя Александра Невского – благословение Святейшего Патриарха Кирилла Главе Республике Калмыкия Б.С. Хасикову. Казанский собор г. Элиста. 25.06.2021

Архиепископ Юстиниан вручает икону благоверного князя Александра Невского – благословение Святейшего Патриарха Кирилла Главе Республике Калмыкия Б.С. Хасикову. Казанский собор г. Элиста. 25.06.2021

Меня впечатлило самоотверженное служение того немногочисленного духовенства, которое есть в Элистинской епархии. Я рад, что вижу очень ответственных, активных священников, которые в этих сложных условиях, когда уменьшается русское православное население, стараются не просто сохранить некий сложившийся порядок вещей, «статус-кво», но и развивать церковную жизнь – открывать новые приходы, строить храмы. А что самое главное – за строительными делами не забывают о необходимости активной работы с населением, в учебных заведениях, об участии в общественной жизни республики. Несмотря на то, что русских православных только 20% от небольшого в целом населения Калмыкии, они представлены там очень достойно. Я увидел, как можно сделать большое дело малыми человеческими силами, если люди эти активные и горячие.

Конечно, меньше становится носителей православной веры в сельской местности. Русской молодежи в селах уже практически нет, там живут преимущественно люди преклонного возраста, которых становится всё меньше. То, что присутствие православных в сельской местности в Калмыкии сокращается, – это объективный процесс, потому что люди уезжают в поисках работы, нередко в другие регионы. Однако, несмотря на все сложности, наши священники стараются поддерживать, не лишать хотя бы иногда церковной молитвы тех живущих в сельской местности православных, которых достаточно немного.

С другой стороны – в районных центрах, где есть хотя бы несколько сотен православных, мы стараемся развивать церковную жизнь, увеличивать количество богослужений, активизировать связи епархии и местных школ. У нас имеются уважительные отношения с представителями государственной власти и муниципальных властей. Представители епархии приглашаются для участия в социальных проектах, в праздничных мероприятиях. Нам оказывается поддержка в отводе земли под церковное строительство, в организации масштабных церковных событий. Это взаимодействие с годами только ширится и укрепляется.

Сегодня я, уроженец Владимирской области, оказываясь в других регионах нашей Родины, стараюсь представлять Калмыкию и древний калмыцкий народ, говорить о чаяниях не только православных верующих, но и буддистов, которые живут в Калмыкии. Мы стараемся как можно шире распространить весть о том, что 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженской церкви Элисты священник и прихожане стали свидетелями чудесного явления Спасителя. Сразу же собрались деньги и был отправлен посланник в Ставрополь к иконописцу, чтобы он со слов свидетеля написал образ этого чуда. Этот образ до сих пор хранится в нашем Крестовоздвиженском храме. В советское время невозможно и опасно было широко освещать это событие и устанавливать какие-либо церковные торжества, но память об этом чуде жила среди православных элистинцев.

Литургия в строящемся соборе в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия. 24.05.2021

Литургия в строящемся соборе в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия. 24.05.2021

Всеми силами мы стараемся послужить Господу в бескрайних степях Калмыкии, и Он дает нам для этого служения силы и крепость

Продолжается строительство кафедрального собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые, как мы верим, освятили своими стопами нашу землю, возвращаясь из Хазарской миссии. В цокольном этаже храма уже совершаются регулярные богослужения. Над зданием золотятся купола и высятся кресты. Строительство с помощью Божией и при поддержке неравнодушных людей – властей, меценатов, жителей республики – продолжается и медленно, но верно движется к завершению. Жизнь нашей, пусть небольшой, Элистинской епархии продолжается: строятся храмы, священнослужители участвуют в социальных и общественных проектах республики, проводятся конференции и круглые столы, выставки. Всеми силами мы стараемся послужить Господу в бескрайних степях Калмыкии, и Он дает нам для этого служения силы и крепость.

В память миссионеров – православных просветителей калмыцкого народа – в степи близ с. Песочное Приютненского района была совершена Божественная литургия. 10.10.2024

В память миссионеров – православных просветителей калмыцкого народа – в степи близ с. Песочное Приютненского района была совершена Божественная литургия. 10.10.2024