«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его… Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1: 1–5, 18), – так начинает свое благовестие один из ближайших учеников Господа апостол и евангелист Иоанн Богослов. И в этом евангельском прологе, исполненном глубоких богословских мыслей и посылов, мы находим важное свидетельство о сущности нашей веры. Любимый ученик Спасителя дает нам возможность понять, что Христос пришел в мир не просто для того, чтобы явить людям пример благочестивой жизни, и смысл Его служения не ограничивался нравственными уроками, но Мессия открыл нам истину о Боге Творце и дал возможность, познавая эту истину, наследовать вечную жизнь.

Это очень важное свидетельство, поскольку православных христиан нередко упрекают в том, что они, отказавшись от «евангельской простоты», перегрузили учение Христа излишней философией и пустым богословием. Нам стараются доказать, что истинность веры измеряется не правильностью понимания Откровения, а «добротою» приверженцев той или иной религиозной системы. Тем самым благовестие Спасителя сводится только лишь к нравственной системе, учению о «добрых людях», при этом забывается о словах ближайшего ученика Господа: «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас… Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1 Ин. 1: 8, 10). Это очень опасная подмена – свести учение Христа к одним лишь нравственным нормам. И главная опасность здесь в том, что в такой системе Спаситель не нужен, «добрый человек» может вполне обойтись и без Церкви, он может быть нравственным, не переступая порог храма…

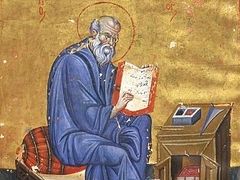

Христос и апостол Иоанн Богослов. Фрагмент фрески «Тайная вечеря» из росписи собора монастыря Ватопед на Афоне. Первая половина XIV века.

Христос и апостол Иоанн Богослов. Фрагмент фрески «Тайная вечеря» из росписи собора монастыря Ватопед на Афоне. Первая половина XIV века.

А в Евангелии от Марка мы встречаем юношу, который с раннего возраста соблюл все заповеди и даже пришел ко Христу, чтобы у Него научиться истине о Царствии Небесном. В искренности благочестивого настроя юноши и в его добродетельной жизни мы не можем сомневаться, поскольку «Иисус, взглянув на него, полюбил его» (Мк. 10: 21). Однако и это внешнее благочестие, доброта намерений не смогли дать главного плода – не привели человека к Богу, и «он, смутившись… отошел с печалью, потому что у него было большое имение» (Мк. 10: 22).

Если измерять истинность веры лишь нравственным критерием, тогда Евангелие от Иоанна окажется во многих местах наполненным пустой философией и ненужными богословскими отступлениями. А с ними мы часто сталкиваемся в благовестии любимого ученика Спасителя. Именно он передает для будущих поколений христиан глубокую беседу Господа о Хлебе жизни. «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6: 51), – говорил Спаситель мира окружавшим Его ученикам. Однако ревнители «евангельской простоты» были и в то время. И они посчитали, что лучше знают смысл Откровения, поэтому «многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?»; и «с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 6: 60, 66).

В Евангелии нет ничего лишнего. И оно отнюдь не так просто, как нам пытаются представить апологеты мнимой «евангельской простоты».

В Православии действительно не всё возможно понять и логически обосновать, здесь мы не всегда встречаем людей безупречных в нравственном смысле, однако Евангелие ясно доказывает нам, что не этим определяется истинность веры. Истина не нуждается в аргументах, и ее сила и ясность не затмеваются ошибками тех, кто ее исповедует. В Евангелии нет ничего случайного и лишнего. При этом оно отнюдь не так просто и понятно, как нам пытаются представить апологеты мнимой «евангельской простоты». Евангелие читается жизнью, читается усилиями и трудом. Однако это, пожалуй, единственное, что действительно стоит затраченных усилий и в чем неоправданное упрощение смысла может стоить слишком дорого – целой вечности!

Неужели истинность веры измеряется правильностью понимания Откровения?! Глазам своим не поверила.

Критерий истинности веры – любовь к Богу и ближним.

Можно в силу природного ума или образования правильно понимать «Откровение», но любви не иметь, добрых дел не совершать. И какая такому понимающему польза от его понимания?! Если «детской» веры не дано, то знание (понимание Священного Писания) – это лишь начало движения к Богу. «Вера без дел мертва» (ап. Иаков). У каждого свой путь к Богу. Верующему «в простоте сердца» не нужны ни экзегетика, ни экклезиология, ни прочее богословие.

Кто истинно верует – в том страх Божий, тот от греха бежит. Люди грешат от отсутствия страха Божия, что является следствием маловерия.