Дом их в селе Троицко-Раменском Бронницкого уезда Московской губернии стоял вблизи церкви во имя Живоначальной Троицы, построенной в 1852 году у Борисоглебского озера на деньги владельцев местной бумагопрядильной фабрики купцов Малютиных, согласно их непременному к тому намерению. По благочестивому их же намерению в 1889 году к церкви пристроены приделы Успения Божией Матери, Архистратига Михаила, Первоверховных апостолов Петра и Павла, святителя Николая Чудотворца и поставлена колокольня.

Младшие дети батюшки Сергия вместе с малолетним Сашей рано остались без матери, умершей сорока шести лет от туберкулёза, и основная женская забота в доме легла на плечи старшей дочери Ольги, сумевшей помочь отцу в воспитании братьев и сестёр, положив на это свою судьбу, — она откажется от замужества, принимая и в дальнейшем участие уже в вынянчивании своих племянников.

Достигший поры ученичества, Александр окончил последовательно прежде всего духовное училище, затем, Московскую Духовную семинарию, но в священники не пошёл, а поступил в Императорское техническое училище, утоляя тем самым своё изначальное притяжение ко всякого рода технике.

Мы часто решаем, куда нам идти и чем заняться, пути же Господни неисповедимы, не оттого ли Ему, смотрящему на донышки наших сердец, открыто наше подлинное назначение.

Надо думать, на донышке сердца молодого Александра Сергеевича светилась вера, не мирская благодарная вера рядового прихожанина, но вера служения. Видимо сказались на совести и семинарские годы, иначе не объяснить, чем было вызвано его покорное повиновение своему отцу, пожелавшему передать ему своё пастырство в Троицкой церкви в связи с уходом за штат по истощению телесных сил, — шутка ли сказать, сорок пять лет преданнейшего служения у алтаря, вызвавшее в людях нельстивое и заслуженное почтение.

Сын в 1908 году, будучи рукоположен 6 мая митрополитом Московским Владимиром (Богоявленским), принял священный сан и заменил отца в духовном окормлении многочисленной и разношёрстной паствы: Троицкий приход, помимо села Раменское, включал в себя соседствующие деревни Клёшево, Дергаево, Игумново, Дементьево, а также Донино и Поповка.

На первых порах служения отцу Александру, занявшему должность законоучителя Раменской женской гимназии, а кроме того, преподававшему Закон Божий в земском училище, помогала его молодая супруга Александра Ивановна Пушкарёва, с которой в совместном венчанном браке наживут они десятерых детей.

Матушка Александра родом из села Дергаево появилась на свет в 1886 году, потерявшая ещё во младенчестве своего отца, жила вместе с матерью Надеждой Алексеевной и бабушкой Варварой.

Однажды, сестра хозяина бумагопрядильной фабрики, работавшая учительницей в дергаевской школе, обратила внимание брата на прилежную и способную девочку, и вскоре Александра, при материальной поддержке Малютиных, поступила в учительскую женскую семинарию, по окончании которой в 1906 году, стала преподавать в земском училище.

Они познакомились на Рождественском балу, устроенном Малютиными в одной из сельских школ Троицко-Раменского; там, среди бенгальских огней, кружащихся пар и летающего конфетти, его нескрываемый восторженный взгляд остановился на ней одной, этого было достаточно, чтобы на следующий день, он уже сватался перед своей будущей тёщей, прося руки её дочери, но не вдруг получил родительское согласие, обескураженный всплеском материнского подозрения в том, что он будет обижать Александру, как девушку из простонародья, на что пришлось ему, в опровержение сего нелепого опасения, предъявить свои самые пылкие и клятвенные заверения, которые, в конце концов, и решили всё дело к их общему счастливому удовлетворению, ничем впоследствии не нарушимому.

Батюшка Александр был скромным приветливым человеком, из тех, кого называют добрым. Доброта, кажется, сама бежала впереди него, и люди пользовались ей легко и просто, и, в то же время, по праву, так как эта батюшкина доброта охотно им всем и предназначалась.

Служил так, что заполненный народом храм словно срастался с общей молитвенной тишиной, прерываемой лишь его литургическими возглашениями да воздушным пением хора. Люди желали его тёплого лёгкого благословения, обретая душевный мир, без которого как-то трудней жилось и дышалось.

Молодёжь приходила к нему на посиделки, ради всегда занимательного и живого общения, видя в нём прекрасно образованного и во многом сведущего собеседника, и, о чём бы ни говорили: о последних новостях и событиях, о прежней истории или о смысле жизни, неизменная серьёзность обсуждения, заданная отцом Александром, последовательно и обоснованно приводила разговор к вопросам веры, касаясь самого главного — объяснения Бога во времени…

Дети любили его и часто баловались, зная его доброту. Он же, не умея грозить и наказывать, только приговаривал им «не балуйтесь, не балуйтесь…»

Жили честно, а потому и бедно.

Провожая его на требы в советские голодные двадцатые годы, матушка с болью говаривала:

— Отец, ты едешь в деревню. Если тебе там что-нибудь подадут, ты уж не забывай, что у нас в доме ничего нет.

И встречала его, с первого взгляда угадывая, с чем приехал.

— Ничего не привёз.

— Ну, как я возьму у них, мать, у них там тоже, что и у нас.

Взявшие власть большевики, обложив церкви налогами, лишили священников почти всех прав, их семьи стали лишенцами, им не выдавали продуктовых карточек и все государственные магазины были для них закрыты, но и частные лавки оставались недоступны им по причине невероятной дороговизны.

Держались на подаяния прихожан, да на своей коровке.

В Троицком храме, помимо отца Александра, служили ещё трое священников: настоятель Николай Фетисов, Сергий Белокуров и иеромонах Даниил. Вместе делились последним; каждый месяц пересчитывали медную мелочь пожертвований, выделяя поочерёдно друг другу горстку монет для уплаты налогов…

В Рождественский Сочельник, сидя за пустым столом, матушка Александра наблюдала за сборами мужа, отправлявшегося на всенощную. Завтра Рождество Христово, а у них шаром покати… Отец Александр оделся, молча кивнул ей, и вышел в сени.

Вдруг кричит:

— Мать, иди-ка сюда!

Выскочила к нему, в чём была; видит открытую дверь крыльца, а за дверью, чуть присыпаны снежной порошей, два немалых мешка. В одном нашли картошку, в другом — хлеб и крупу…

— Вот тебе и праздник, Сашенька, — сказал ей.

В дом к ним, без всякого спроса, подселили начальника местной милиции, и он тут же отнял у них половину всей площади. Сын его служил в аппарате Московского ОГПУ, что вероятно добавляло непрошеному жильцу лишних красок враждебности по отношению к хозяевам, но главная беда заключалась в его болезни: он страдал открытой формой туберкулёза.

Его излюбленным занятием было заходить на их половину дома и нарочито харкать и плеваться вокруг себя…

Ни какие слёзы и просьбы матушки, стоявшей пред ним на коленях, не помогали.

— Пусть мы виноваты, но пощадите хотя бы детей… — умоляла она.

Ответ был один:

— Поповская сволочь должна дохнуть!

Что ни год, мать с отцом относили на кладбище кого-нибудь из детей…

Надо было как-то действовать, к тому же, подраставшие дети, на которых, как и на взрослых, распространялось лишение продуктовых карточек, ходили постоянно голодными, не имея права рассчитывать даже на питание в школе, — их отсаживали на отдельно стоящую лавку от прочего большинства детей, получавших в это время казённые завтраки.

Стали было пристраивать своих ребятишек по семьям родственников и знакомых, но дети, которые всё понимали, возвращались обратно, ибо любовь к родителям перевешивала все прочие выгоды. Пробирались домой тайком от жильца милиционера, ночуя где-нибудь укромно на сеновале, и мать их, глухо рыдая, гладила их по родимым головкам…

Дети всё понимали.

Шёл отец Александр с дочкой по улице. Попадались люди: кто, молча пройдёт, а кто обернётся да грязно, матерно выругается, да плюнет с невнятной злобой…

Дочка, зажмурясь, приникала к отцовской руке.

— Господи, Ты же знаешь, — шептала она, кусая губы, — наш папа самый хороший, за что они так его?

Шли под плевки и ругань, казалось, конца не будет.

— Ничего, Танюша, — скажет тихо отец, — это всё в нашу копилку, а мы не судим…

Матушка, его верная стойкая матушка, бывало, с трудом понимала его.

Власти отобрали у них единственную корову кормилицу; отец, ничего не зная, приходит из храма домой, а там все в каком-то отчаянии и растерянности…

— Что случилось?

— Корову увели нашу, — отвечает матушка, — пришли и увели со двора.

— Корову увели? Пойдёмте все быстренько, детки, вставайте на коленочки. Давайте благодарственный молебен отслужим святителю Николаю.

Матушка оторопела.

— Ты что, отец?!

— Сашенька, Бог дал, Бог взял. Благодарственный молебен давайте отслужим…

Понятно, Бога за всё надо благодарить, но, как же жить дальше?

А дальше, каждый день на крыльце у них появлялась, невесть откуда, корзинка с бутылью молока и двумя буханками свежего хлеба.

Дети задались целью узнать, кто это носит им такие подарки, поочерёдно караулили у окна, с которого отлично видно крыльцо, поджидали иногда до полуночи таинственного чудотворца, но, сколько ни высматривали, так никого и не высмотрели. Только новая корзинка с молоком и хлебом стояла на прежнем месте…

Но и власти в покое не оставляли.

Теперь отец Александр возвращался домой поздней ночью, а чаще всего уже утром. Возвращался он ни со службы, ни с работы, но с долгих тягостных собеседований в кабинетах НКВД, куда стали постоянно вызывать его именно по ночам.

Чего они добивались такими доводами:

— Брось службу, уходи из церкви, у тебя столько детей, а ты их не жалеешь…

Приходилось терпеливо объяснять своим «жалостливым» советчикам:

— Я всех жалею, но я Богу служу, и храм не покину.

Что подтверждалось не только словом. Если случалось в тот день служить, он прямо из приёмной НКВД, не заходя домой, спешил в храм, где уже и не ждали его прихода.

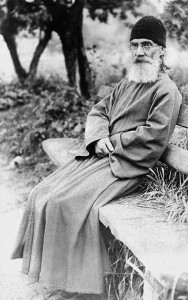

Пришла и награда. За безупречную многолетнюю службу священник Троицкой церкви в Раменском Александр Парусников возведён в сан протоиерея и удостоен ношения митры.

К концу тридцатых годов все его собратья священники были арестованы.

В одиночестве прослужил недолго. Его взяли 24 марта 1938 года.

Первый официальный допрос состоялся утром 26-го.

— Как часто вы собирались в церковной сторожке, с кем и какие вели разговоры? — спросил начальник районного НКВД.

Отец Александр не знал, что против него имеются свидетельские показания.

Он не умел врать, ему это было неведомо. Отвечал добросовестно:

— В церковной сторожке мы собирались довольно часто, почти ежедневно. Собирались после службы я, Парусников, изредка присутствовал настоятель церкви священник Фетисов, который очень часто уезжал в Москву, теперь он арестован органами НКВД, иногда присутствовал священник Белокуров, тоже арестованный органами НКВД. Ещё присутствовали псаломщики: Соловьёв, Ларионов, Рождественский, бывал председатель церковного совета Замотаев, и бывали верующие, фамилии которых я не помню, так как каждый день были новые лица. В первую очередь разговоры велись служебного характера, а иногда и обсуждали вопросы текущей политики…

— Какие велись на ваших сборищах контрреволюционные разговоры и кем конкретно? — перебил следователь.

— Конечно, разговоры контрреволюционного антисоветского характера были, но кто говорил, что говорил, я не помню.

— Какие разговоры контрреволюционного антисоветского характера велись лично вами?

— Я лично контрреволюционных антисоветских высказываний не делал. Были с моей стороны разговоры, что в связи со вскрытием антисоветских групп трудно разобраться, где враги и где хорошие люди.

— С кем вы поддерживаете связь?

— Связь я имел со священниками Фетисовым и Белокуровым до их ареста органами НКВД, других связей я не имею.

— Признаёте себя виновным в клевете на руководство партии и правительства?

— Виновным себя не признаю.

Камера предварительного заключения при Раменском отделении милиции — отныне это его место жизни. Но камера, сколько в ней не сиди, не будет домом.

В мае ему устроили очные ставки с, так называемыми, свидетелями. Люди лгали в глаза, пересказывая его «антисоветскую агитацию», по разному проявляя свои актёрские качества. У кого-то получалось весьма впечатляюще…

Но всё разбивалось, как об стену, о его бесхитростную прямоту.

Били его нещадно, выбили все передние зубы, но веру так и не выбили.

Матушка Александра, уложив детей, сидела у керосиновой лампы, надо было заштопать дочкам чулки. Второй уже месяц жили они без отца. Последние годы их были все под одним и тем же гнётом предчувствия: не сегодня так завтра отца арестуют, неизбежно, неминуемо арестуют, всё давно идёт к этому, потому что не может к этому не идти… Они уже научились жить с этим гнётом со своими маленькими радостями, со своей привычной семейной обыденкой, но разве можно было представить, что начнётся после того, как «отца арестуют», разве кто-нибудь думал, насколько будет порой невыносима эта разлука…

Кто лучше её знал мужа, кто лучше её знал, что он никогда не поддастся никаким уговорам, никаким угрозам, никакому насилию, а это грозило тем, что его не выпустят, его обязательно к чему-нибудь приговорят. Сегодня жив — слава Богу, а завтра… как Бог даст.

Она подняла глаза на икону Спаса и трижды со вздохом перекрестилась. В этот момент с улицы раздался вкрадчивый стук в окошко. Матушка, оставив штопку, выбежала на крыльцо.

У дверей стоял немолодой сутуловатый милиционер.

Она открыла в ужасе рот:

— Что с отцом?!

— Да вы не бойтесь, я предупредить хотел… — пробасил он.

— Проходите.

Милиционер по фамилии Плотников сообщил ей о том, что завтра он поведёт отца Александра в баню, поведёт один без напарника, поскольку, двойная охрана полагается только уголовникам, а отец Александр не уголовник.

— Вы приходите к мосту, и там спрячьтесь, я туда его приведу под мост. Детей не берите, не надо.

Она пришла на условленное место, неся узелок с чистым бельём и с тем, что смогла собрать ему из еды. Оглянувшись, быстро спустилась под мост, и стала, прислонившись спиною к бревенчатой свае.

Ждала недолго. Милиционер Плотников, заглянув под мост, подвёл к ней отца Александра; сам отошёл в сторонку и сел в кустах у воды.

Они обнялись и постояли так, сдерживаясь от плача.

Поговорили о детях, о всяком своём… Она улыбалась, хотя в том, что было сейчас перед ней, ничего весёлого не было. А всё же весело: вот и свиделись.

Он что-то советовал ей… всё такой же, только беззубый, худой, побелевший…

А через две недели зашёл к ней с весточкой от мужа, освободившийся из тюрьмы мужичок, достал из каблука письмецо — тугую трубочку из тонкой папиросной бумаги. Два клочочка: жене и детям.

«Дорогая Саша, спасибо тебе за то счастье, которое ты мне дала. Обо мне не плачь, это воля Божья».

«Дети мои, всех вас целую и крепко прижимаю к сердцу. Любите друг друга. Старших почитайте, о младших заботьтесь. Маму всеми силами охраняйте. Бог вас благословит».

Его перестанут таскать на допросы, в деле поставят точку, это произойдёт в конце мая. Тогда же, от него придёт последняя записка старшему сыну:

«Мой дорогой Серёжа, прощай. Ты теперь становишься на моё место. Прошу тебя не оставлять мать и братьев и сестёр, и Бог благословит успехом во всех делах твоих. Тоскую по вас до смерти, ещё раз прощайте».

Он всё уже знал про себя и шёл туда, куда было назначено.

Всё, что будет потом, свершится, словно во сне: и то, как его поведут на станцию, а дочка, увидев его, подбежит и обхватит его, а он проведёт по её головке истощавшей рукой: «Танюша, какая ты стала большая», но охранник не даст ей идти с отцом… и то, как догонит их по дороге матушка Александра, и пойдёт рядом, и войдёт вместе с ними в вагон электрички… и то, как охранник заставит пассажиров очистить обе скамьи, посадит на одну отца Александра и сядет напротив сам, а жена пристроится за спиною мужа, но после, когда проедут Малаховку, охранник разрешит ей подсесть к нему… и то, как ехали они, будто не было никого вокруг, как говорили, и как молчали, как криком кричали глаза её… и то, как подъезжали к вокзалу, и как расстались, отрезанные охранником, и как привезли в тюрьму на Таганке… и то, как 2 июня 1938 года огласят приговор, как пятого июня снимут фото с него — анфас и профиль, и как с десятком других вывезут их на Бутовский полигон, как выстроят и расстреляют…