- Часть 1. Непарадный автопортрет неидеальной многодетной семьи

- Часть 2. Шесть раз в одну реку

Публикуемые ниже заметки менее всего относятся к разряду материалов, которые принято называть «Из опыта…» Это воспоминания многодетной мамы, у которой сейчас шестеро детей, о себе трехдетной и двух годах, прожитых в деревне. Но любые воспоминания – это всегда осмысление прожитого, а следовательно – и извлечение какого-то опыта. И как бы ни был индивидуален опыт конкретной жизни в конкретных условиях, он может быть полезен каждому.

Обитель

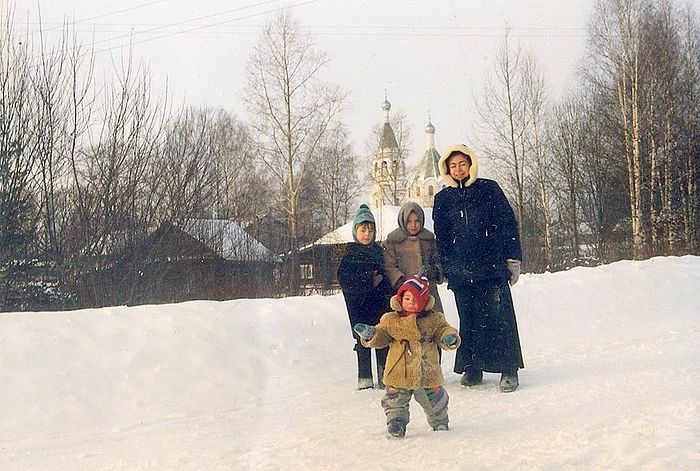

Мы приехали в деревню больше 15 лет назад, под Казанскую. В монастырском храме шла вечерняя служба и стояла потрясающая тишина. Такой тишины нет ни в одном городском храме даже тогда, когда на службе присутствуют всего два-три человека. А здесь были все монахини и послушницы, все деревенские бабушки, да еще и гости – мы, сходу внесшие в храм шумы трехдетной семьи. Потом нам придется учиться вести себя тихо-тихо, как положено. Потом придется привыкать к тому, что дети причащаются последними, а не первыми, как в городе. И что надо выходить из храма, если ребенок громко разговаривает (не дай Бог – кричит!) и утихомиривать его во дворе. А по монастырским меркам шум – это даже легкий шепот. В монастыре никому не приходит в голову прикладываться к иконам и ставить свечи во время службы. Хочешь это сделать – приходи за пять минут до службы, пожалуйста.

В храме совсем нет электричества! И это вводит человека в состояние внутренней внимательности

А еще в храме горят только свечи – и на клиросе, и в алтаре, и на подсвечниках. Даже свои грехи на бумажке читают при свечке, да-да-да: в храме совсем нет электричества! И это создает совершенно удивительное настроение, вводит человека в состояние внутренней внимательности. Вот, кстати, исповедь там тоже особая: вспоминаются давно забытые грехи, льются покаянные слезы…

После службы нас пригласили в трапезную, мы поужинали, познакомились с матушкой-игуменией. Я почему-то думала, что она уже в возрасте, а она оказалась практически моя ровесница, как и остальные матушки. Это было очень приятное открытие. Но порядок трапезы, разные нюансы поведения – это было сложновато сначала усвоить. Например, семилетней дочке, которая была в теплом комбинезоне, сразу нашли юбку и надели ее прямо сверху на штаны. Было немножко странно и даже смешно. Но зато очень вразумительно. Сразу понятно, что девочкам тоже не положено ходить в брюках, не только женщинам. И в храме, и в трапезной нас встретила Казанская – большая, красивая. И каково же было мое удивление, когда и в домике, который нам выделили, тоже оказалась большая икона Казанской. А ведь это наша венчальная икона, благословение нашего первенца в роддоме, да и вообще первая икона у нас в семье.

О хлебе насущном

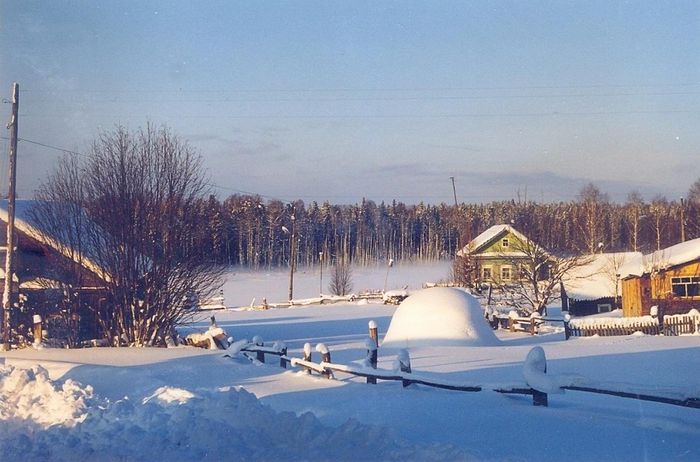

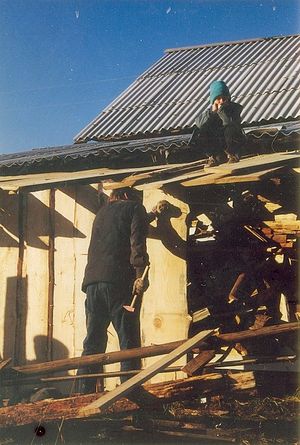

Сначала домик наш показался стылым и каким-то мрачным. Наверное, потому что в нем давно не жили. Мы истопили печь, но к утру избу выдуло напрочь: в полу оказались огромные щели. А окошки – из тончайшего стекла, не преувеличиваю – тонкости стекла лампочки. Первым делом наш папа перекрыл пол и утеплил все углы. Хорошо, что в дом была проведена вода, иначе вообще не знаю, как я смогла бы справляться со стиркой, готовкой и уборкой, когда муж уехал. А уехал он довольно скоро: нам просто нечего было бы есть, если бы он не работал. Ведь и молоко, и хлеб, и другие продукты нужно было покупать. Особенно большая проблема – купить в деревне овощи и картошку. Дело в том, что жители выращивают все сами, запасают на зиму, излишки к ноябрю уже проданы, а отдать нам и остаться самим без еды никто не собирался. Для начала мы скупили в магазине всю кабачковую икру в банках (до сих пор наша семья с нежностью относится к этому деликатесу). Соседка, сжалившись, продала нам ведро мерзлой картошки (видимо, она предназначалась на корм свиньям). Но тут внезапно из местного поселкового центра нам передали сумку сладчайшей моркови и отборнейшей свеклы! Оказывается, моя тезка Юлия, мама одного иеромонаха, узнала о нас и поделилась своим. Мир не без добрых людей!

С этого момента с нами стали происходить маленькие чудеса, которые всегда приводили детей в восторг и не оставляли нас без еды и радостей жизни. Потом постепенно быт стал налаживаться, а на следующий год мы уже вырастили свою картошку, свеклу и морковь.

Наш исход

Наш приезд произошел как раз на волне «исхода» православных горожан в деревню. Тогда много говорили о том, что нужно спасаться, а спасение видели в тишине и незамутненности деревенских просторов. Мне такая идея всегда казалась немножко наивной и странной даже. Во-первых, я никогда не жила в деревне – не было у меня ни бабушек, ни теток в деревне, поэтому я не была фанатом деревенского быта, в отличие от своего мужа. А во-вторых, мне всегда казалось, что от места жительства спасение совершенно не зависит. Очень мне нравилась тогда цитата про черные ризы, которые не гарантируют рая. Поэтому в деревню я лично ехала не за спасением. Мне очень хотелось помочь своему годовалому сыну, который получил родовую травму и соответственно – диагноз. Врачи советовали тишину, покой на свежем воздухе и натуральные продукты, а мы жили в то время на Волоколамском шоссе – можете себе представить, что там за воздух и какой покой.

Когда я ехала в деревню, я еще не решилась на переезд, хотела просто осмотреться. Но вот когда увидела монастырь, познакомилась с монахинями, я вдруг поняла, что здесь будет очень непросто, но и очень хорошо – сыну это должно помочь. Батюшка, взглянув на младенца, благословил причащать его за каждой службой, а службы в монастыре служились практически каждый день. Есть такие моменты в жизни, которые определяют потом ход событий на многие годы. Так было и здесь. Я очень поверила батюшке, как-то внутренне почувствовала, что надо так и сделать.

Уроки

Сначала мне помогали матушки из монастыря – приходили на часик-другой истопить печку, приготовить еду. Мы очень подружились, по-настоящему. Благодаря этому общению я как бы узнала монастырскую жизнь изнутри, столкнулась со всеми проблемами женского общежития, с монашеским подходом к послушанию и смирению. Даже и в семейной жизни этот опыт мне очень пригодился. Я совершенно четко поняла: Господь силен любое дело обратить во благо. Если только есть у супругов любовь со смирением.

Муж приезжал на недельку, максимум – две, а потом целый месяц, а то и больше мы были опять одни, и так два года. А когда приезжал, все время что-то улучшал, подправлял: чинил старую «ограду», провел в дом канализацию, построил баньку. За это время и старшие дети стали мне настолько хорошими и настоящими помощниками, мы так сблизились и сдружились, что понимали друг друга почти без слов. Мне не нужно было их «воспитывать», а тем паче наказывать. Но это ужасно не нравилось женщине, которую батюшка к нам подселил на время. Она приехала в монастырь с маленьким внуком и изо всех сил демонстрировала мне строгость воспитания, однажды даже отлупила мальчишку палкой. Было так жалко ребенка! Тем более что я чувствовала свою вину: женщина явно делала это «на публику», то есть для меня. Именно тогда я поняла, что строгость и жестокость – это два совершенно разных подхода к воспитанию. Строгость полезна, а жестокость может принести только отчуждение или протест. Я была очень рада, когда через какое-то время женщина нашла себе отдельный домик и ушла. Ну, а я получила такой совет от духовника:

Господь постоянно сводит нас с разными людьми не для того, чтобы мы просто развлеклись и поболтали. Каждый новый человек в нашей жизни должен нас чему-то научить. И если мы не захотим усвоить его уроки, Господь пришлет нам такого же по сути, но более «жесткого» по методам учителя. Так и надо отнестись к этой ситуации.

Я успокоилась внутренне и стала учиться жить с чужим человеком, которого я не люблю. Это гораздо труднее, чем с близкими и родными. Когда становилось особенно невмоготу, я просто уходила с детьми гулять в соседний лес или к речке. И эти прогулки открывали южному жителю красоту северной неброской природы.

Божии люди

Иногда в наш домик подселяли какого-нибудь странника. Божий человек поражал своеобразием взгляда на мир

Это была галерея совершенно разных и, я бы сказала, причудливых человеческих образов. Например, иногда к нам в домик подселяли какого-нибудь странника. И этот Божий человек поражал своеобразием взгляда на мир или изумлял удивительной добротой не только по отношению к детям, но и к животным, птицам – всякой твари Божией. Например, он всегда носил с собой крошки для птичек и какие-то кусочки еды для бездомных кошек или собак. Была странница, которая в одну большую бутыль собирала воду с разных источников – понемножку – и перед трапезой пила обязательно несколько глотков этой воды, без этого есть не могла. Она явилась в 2000 году и объявила нам: «Ельцин ушел! Россия спасена!»

В обитель привозили самых разных несчастных людей: потерявшую память женщину, больных старичков, брошенных детей. Доживал свой век странник Василий, который еле ходил, ничего почти не видел – исходил всю Святую Русь (весь бывший Союз), за это не однажды сидел. Исповедник. Когда он стал немощным и вернулся на родину, местные мужики отнимали у него пенсию и пропивали ее, а Василия били. Так шло, пока он не поселился в монастыре. Монахини ухаживали за старичками, кормили их на общей трапезе, мыли. Одно время брали и детей-сирот на лето, чтобы оздоровить и подкормить – без всяких официальных бумажек. Сейчас так уже нельзя.

Деревня

Вообще в русском сознании монастырь всегда был и остается оплотом спасения, таким современным Ноевым ковчегом. Но парадоксально: для деревенских это было совершенно чужеродное явление – монахов не любили, к обители относились подозрительно, как к мракобесам – да-да, так и называли! Местные мужики – увы! – все поголовно были пьяницы.

Пришел батюшка с сестрами и стал молиться – и на моих глазах языки огня, направленные в сторону нашего дома, выпрямились!..

Напротив нас жил тракторист Николай. Он любил топить русскую печь, не закрывая заслонку. Часами сидел и смотрел на пламя. Однажды он так напился, что горящее полено выпало из печи и подпалило дом. Хорошо, что мужик проснулся вовремя и успел выскочить из избы. Сгорел и его дом, и соседний. Огонь готов был перекинуться и на наш, но пришел батюшка с сестрами и стал молиться, обходя наш домик крестным ходом. На моих глазах языки огня, направленные в сторону нашего дома, неожиданно выпрямились, и дом стал гореть строго вверх. Вообще пожар для деревянных домов – это самое страшное бедствие.

А были и исключения. Жил в деревне мужичок-умелец: распускал мешки из-под сахара, а из волокна плел венички для обметания снега или мытья галош – очень актуальный промысел, поскольку в деревне было всего два состояния дорог – снег и грязь. Через огромные лужи ходили по деревянным настилам, да и то не везде, а только там, где не ездил транспорт, а у каждой двери стояла лохань с водой, в которой обмывали сапоги или галоши, прежде чем ступить в ограду. Ограда – это весь двор с хозяйственными постройками, который покрывают одной крышей. Дело в том, что зимой снег может занести все постройки под самый конек, и тогда не пройдешь ни в туалет, ни к скотине.

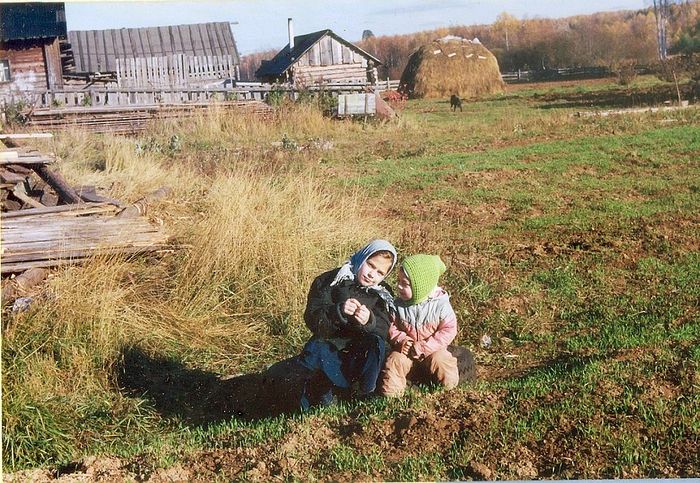

Вся деревенская жизнь держалась на женщинах: они работали на тяжелых сельхозработах, держали скот, разводили огород. Некоторые особенно продвинутые выращивали в парниках даже помидоры и огурцы. Надо сказать, что в этой местности и яблоки сами не вызревают, не то что помидоры.

Коров держала даже местная продавщица Римма, принадлежащая к элите, так сказать. И каких коров! Таких красавиц я больше нигде не видала. Особенно поразили меня однажды своеобразные скачки: коровы испугались грома и помчались по дороге к своему дому на всех парах. Вот это было зрелище! Оказывается, они могут быть вполне грациозными и очень быстрыми.

Гармония

Мы остановились на тропе и услышали… как падает лист. Сначала услышали, а потом увидели

А сколько было счастливых моментов! Никогда не забуду 1 сентября в нашем лесу. Все деревенские пошли в школу, а мы – на прогулку. В лесу нас поразила небывалая тишь. Вот еще вчера он был полон гомона птиц, шума деревьев, движения ветвей, и вдруг сегодня он замер, затих. Притаился. Мы остановились на тропе и услышали… как падает лист. Сначала услышали, а потом увидели. Такое настоящее кино: тихо и плавно, раскачиваясь лодочкой в прозрачном воздухе, слетает с дерева желтый лист. Т-с-с-с! И я приложила палец к губам, дети замерли на секунду и сами застыли, пораженные. А потом Катя-восьмилетка специально начала топать и шуметь. Я позже поняла, что она ОТТЕНЯЛА тишину. Помните, как Ежик и Медвежонок носились по осеннему лесу? Оказывается, и дети этот эпизод хорошо помнят, даже малыш, которому было всего три года! Вообще старшие дети вспоминают деревню как лучшее время жизни.

Еще помню морозную ночь, когда я возвращалась по уснувшей деревне домой из монастырской бани, где в тот день была стирка. Я с усилием тащила за собой санки с горкой мокрого постельного белья, под ногами хрустел и искрился снег, а небо казалось усыпанным замороженным хрусталем. Я вдруг поняла, что надо просто остановиться, застыть, замереть, чтобы не нарушать гармонии мира. Чистота линий была такая, что невольно рисовалась в небесах Снежная королева, а сама я ощущала себя почему-то не отважной Гердой, но замерзшим потерянным Каем над ледяной головоломкой…

Хлопоты

Расписание жизни в деревне все два года было таким: подъем в шесть утра (последнее время еще и кормление младшего сына – он у меня родился в деревне), приготовление завтрака детям, если нет службы, и поход в храм, если служба есть. Очень тяжело было довести двух-трехлетку до храма, потому что на ногах он стоял неустойчиво, а нести его на руках было нереально: он висел на шее неподъемным камнем. Особенно тяжко было в беременном состоянии. В результате малыш на полпути шлепался в лужу (а в деревне лужи не высыхали даже летом), и нам приходилось либо возвращаться домой, если чистой одежды с собой не брали, либо переодевать его в монастыре, если сменка, испачканная накануне, успела высохнуть и была предусмотрительно прихвачена с собой. Стирать приходилось вручную. То еще удовольствие. В душе я проклинала «эту грязь», на что неизбежно слышала любимое монастырское: «Разве это грязь? Это просто земля мокрая!» Воодушевляло ненадолго – ровно до того момента, как сын падал в очередную лужу.

После службы мы шли домой. Это было уже около 12. Монастырские службы долгие. Мне нужно было быстро истопить печь, заложить туда чугуны с едой и позаниматься со старшими уроками (они были на домашнем обучении). После обеда у детей полагался сон. Я бы и сама рада была поспать, но первое время приходилось использовать горячую воду, пока печь ее греет и она есть в обилии. И постирать то, что малыш успел испачкать. Было огромным облегчением, когда муж привез мне стиральную машину и бойлер, провел в дом канализацию и сделал теплый «городской» туалет. Матушка-игумения пришла как-то к нам в гости и поразилась: «Да у вас прямо московская квартира здесь!» Конечно, со всеми бытовыми приборами и подросшими старшими детьми стало гораздо легче жить. Я смогла оценить по достоинству тишину и спокойствие деревенской жизни, размеренность труда, незатейливость быта. Я полюбила русскую печь и освоила лежанку на полатях. Что уж говорить о чудесной неспешной службе в монастыре и тихой молитве… Но тут родился четвертый – и хлопот прибавилось.

«Все по силам»

А распорядок дальше был такой. Вечером – опять служба. Батюшка не причащал младенцев, если они не были на вечерней и приходили к «Отче наш» утром. Чтобы причаститься, надо было приходить на вечернюю и к Херувимской утром.

Вообще служба и молитва – это были главные занятия в монастыре, все остальные бытовые дела делались постольку поскольку. Мне кажется, будь батюшкина воля, он бы и совсем хозяйство отменил. Что логично. Монастырь изначально и задумывался не для того, чтобы вести образцовое хозяйство, а для усердной молитвы.

Но в семье с тремя-четырьмя детьми быт занимает столько места и времени, что устранить его не получается. Было действительно трудно совмещать монастырские порядки и семейный уклад. Например, когда родился младший сын, я практически не успевала вычитывать утреннее и вечернее правила (в монастыре они состоят кроме утренних и вечерних молитв еще и из трех канонов и ежедневного акафиста). Когда поздним вечером, покормив и уложив детей, я становилась на молитву, слова в голове путались и кружились, правило затягивалось. Но едва я ложилась спать, не успевая порой заснуть, как младенец просыпался на следующее кормление. А заснуть после этого мне уже долго не удавалось. Сон был нарушен. Промучившись до утра, я поднималась невыспавшаяся, туго соображающая.

Плохо было то, что после родов я долго не могла ходить в храм, а монахини к нам не приходили уже помогать: приехала мама мужа, и считалось, что мне помощь не нужна. На самом деле в тот период мне больше нужен был духовный совет и поддержка, чем просто помощь по хозяйству. И, как это обычно бывает в такие периоды, муж тоже никак не мог вырваться к нам – столько работы навалилось, что почти два месяца мы его не видели. Крестины малыша все откладывались, мое состояние ухудшалось, пока не достигло в точности такого, как у героини советского фильма-сказки: «Что воля, что неволя – все равно». Видимо, накопилась усталость, мозг отключился, тело выполняло привычные функции «на автомате»: кормить малыша, готовить еду, проверять уроки, укладывать спать… Не знаю, заметно ли это было окружающим в деревне. Но когда муж наконец приехал и увез нас в Красногорск, моя подруга воскликнула: «Что с тобой, солнечная Юлька?! Ты перестала улыбаться!»

«Читай акафист, как улучишь минутку. Когда надо идти, отложи книжку и вернись опять, когда сможешь»

В Красногорске я поделилась своей проблемой с духовником. Он мягко разрешил все мои муки: «Не нужно тебе пока читать каноны, читай только молитвы на сон и утром». – «А акафист?» – «С акафистом сделаем так: открой книжку и начинай читать, как улучишь минутку. Когда надо идти, оставь книжку открытой и вернись опять, когда сможешь». – «А если я не успею до вечера?» – «Ну, сколько успеешь! Все по силам, все по силам».

Так я и сделала. Сон наладился, силы появились, мозги прочистились. И я наконец-то поняла, что не нужно нам взваливать на себя бремена неудобоносимые.

Жизнь и так дает свои испытания, проверяет на прочность. Живи тихонько, не надрывайся, и будет все хорошо. Монахам – монашество, мирским – мирское правило.

Так и надо жить. Недаром же эти пути разделены. Очень большую ошибку совершают те, кто пытается все совместить, – так можно надорваться и физически, и психически.

Конечно, бывают, наверное, исключения, сугубые подвижники, но надо честно признаться, что это не мы. И все-таки, как бы немощны мы ни были, как бы тяжело ни приходилось в какие-то моменты, опыт жизни в деревне – это источник какой-то чистой, я бы сказала – экстремальной веры. В глухих местах ты приобретаешь – ни много ни мало – возможность общения с Богом. В минуту крайней опасности, в минуту напряжения всех сил тебе внезапно открывается опыт помощи Божией как чуда, и это трудно выразить обычными словами. Но так и есть.

Спаси и сохрани Вас, Господи! Всего Вам наилучшего!

Иванна Иванович, простите, нет благословения называть монастырь.

Ирина Гавриленко, да, слава Богу за всё!

Так стыдно стало: я с тремя детьми в обустроенной квартире не справляюсь с бытом.

Спасибо Вам за Вашу откровенность и Ваш опыт.

Для меня жизнь автора статьи - это какая то недосягаемая планка!!! Как до космоса....

и всю вашу семью!

Очень интересные у вас статьи,

с удовольствием читаем-

вдохновляют очень!

Человеку городскому очень трудно привыкать жить в деревне.Тем же ,кто всю жизнь там живет

легче,конечно .Они с детства привыкли к труду тяжелому к огородам,живности,нехватке воды и прочим бытовым трудностям.А тут ещё дети,да ещё и храм посещать надо.

Вы просто героиня ,я б там и свалилась наверное.Помню себя только ,что новоиспеченную мать одного малыша -все время на ходу засыпала,очень неспокойный был до года.(И в городе жила со всеми удобствами)

Читаю уже третий ваш рассказ. Наконец до меня дошло!Вы - оптимист! Это редкость. К таким людям тянуться. От них питаются силами. Это тоже, своего рода, дар. И даже в рассказе вы умудряетесь им поделиться. Это такая сила. Конечно же, хотелось бы, чтобы вы продолжали писать. А ещё из этого рассказа стало понятно, что я, например, даже "пороха ещё не нюхала". Я тоже городской житель и для меня жизнь в деревне - подвиг.

И всё же... переживания радости зимнего вечера, падающего листа и прочего, что связано с природой и не только с природой, а и с тем сокровенным,что так деликатно обозначено, всё это есть.

Бывают истории от которых сидишь и плачешь, даже если радостные. А, прочитав эту, ловлю себя на мысли, что даже сейчас продолжаю улыбаться во всю ширь. Я же говорю, это дар - дарить другим лёгкость и радость. Спасибо!

Пишите о вашем опыте еще. Это очень ценно и познавательно.