- 1 820 просмотров

- Распечатать

'); //'" width='+pic_width+' height='+pic_height } }

Росписи собора в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери московского Сретенского монастыря относятся к числу практически неизученных памятников русской живописи начала XVIII века. При этом они являются подлинной жемчужиной монументального церковного искусства петровского времени и единственным памятником подобного рода в Москве. Программа росписи алтаря собора заключает в себе ряд особенностей, продиктованных, как представляется, монастырским характером росписи, предпочтениями заказчика и исторической ситуацией в России начала XVIII столетия.

|

| «Великий вход» (верхний ярус). «Причащение апостолов» (нижний ярус). Роспись центральной апсиды собора Сретенского монастыря |

Монастырский собор в честь Сретения Владимирской иконы был построен на месте древнего храма по повелению царя Федора Алексеевича в 1679 году, а расписан много лет спустя – в 1707 году[1]. Артель изографов была приглашена при игумене Моисее (Великосельском) на средства боярина и стрелецкого полковника Семена Федоровича Грибоедова, умершего незадолго до выполнения стенописи или сразу после этого[2]. Имена художников, участвовавших в росписи, неизвестны.

|

| Преподобные. Деталь композиции «Великий вход» |

Алтарь традиционно примыкает к собору с восточной стороны и представляет собой обособленное пространство, освещаемое тремя большими окнами. Над диаконником располагается ризничья палатка с дополнительным окном. В связи с этим в интерьере помещения правой части алтаря имеет пониженный свод. Росписи всех трех частей алтаря обусловлены их литургическим, символическим и функциональным значением.

В центральной апсиде представлено торжественное шествие – великий вход. Это иллюстрирует центральный момент литургии, во время которого под пение Херувимской песни святые дары с благоговением переносятся с жертвенника на престол. Иконография сцены в целом следует известным в монументальной живописи XVII века образцам – росписям конх Успенского собора и церкви Ризоположения Московского Кремля (1644), южного алтаря церкви Троицы в Никитниках (1652–1653) и многим другим[3]. Процессия с дарами здесь состоит из семи священников и диаконов и движется слева направо, к престолу, за которым представлены три святителя: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. В верхней части изображены сослужащие огненные херувимы и Господь Саваоф. Особенность композиции состоит в том, что привычные для алтарных изображений великого входа фигуры предстоящих царя, митрополита и весьма многочисленного сонма святых здесь отсутствуют. За фигурами святителей представлена лишь группа преподобных с нимбами. По-видимому, эта деталь иконографии являлась программной, призванной подчеркнуть ангелоподобие, чистоту монашества.

|

| «Преподание крови апостолам». Деталь композиции |

Под «Великим входом» располагается «Причащение апостолов» («Евхаристия»). Апостолы изображены на фоне низкого полукруглого здания с окошками и наличниками, словно подчеркивающего вогнутость апсиды. Слева Спаситель, стоящий за престолом, преподает идущим к нему ученикам хлеб, справа – чашу с вином. Примечательно, что группу учеников, причащающихся телом, возглавляет апостол Петр, тогда как группу причащающихся кровью – юный апостол Иоанн, а не апостол Павел, как в большинстве примеров подобной иконографии[4]. На противоположной западной стене над царскими вратами символической евхаристии соответствует историческое изображение вечери, на которой было установлено это таинство. Сцена вписана в криволинейное пространство люнета. Художники использовали здесь композиционные приемы из соответствующей западноевропейской гравюры так называемой Библии Пискатора. Христос, сидящий в центре, представлен на фоне свисающей драпировки. Ниже, в своде арки царских врат, изображен Нерукотворный образ Спасителя на плате, возносимый двумя летящими ангелами. Пелена святого мандилиона зримо соотносится с нарочито свисающим краем белой скатерти в сцене «Тайной вечери», словно являясь его продолжением. Одновременно с этим, плат уподобляется храмовой завесе, отделяющей священное алтарное пространство от основного объема храма[5].

|

| «Тайная вечеря» и «Нерукотворный образ». Роспись западной части и арки царских врат |

Литургическая тема, заявленная в росписи центральной апсиды, звучит и в росписи жертвенника. В его своде представлена композиция «Се Агнец Божий», соответствующая по смыслу совершаемой в этой части алтаря проскомидии. Младенец Иисус как Жертвенный Агнец изображен лежащим в высоком потире на фигурной ножке, стоящем на клубящихся облаках. По сторонам Младенцу предстоят крупные фигуры Богоматери и Иоанна Предтечи в рост, сверху слетают херувим с копьем и ангелы с рипидами.

|

| Роспись восточной части жертвенника |

«Распятие с предстоящими» занимает противоположную – западную – стену жертвенника. Символической композиции вновь соответствует историческая, следующая Евангелию. Драматический образ Спасителя на Кресте перекликается с образом Закланного Младенца.

Тема искупительной жертвы Спасителя звучит далее в росписи северной стены жертвенника в связи с иллюстрацией ветхозаветного сюжета «Жертвоприношение Авраама», прообразовательно связанного с темой принесения в жертву Сына Божиего. Драматизм совершаемого Авраамом деяния подчеркивается тем, что в левой части сцены на фоне построек изображена провожающая сына Сара, прообразующая Богоматерь, оплакивающую страдания Сына на Кресте.

Имена святых диаконов, фронтальные образы которых располагаются далее в нижнем ярусе жертвенника, сохранились частично. Отчетливо читаются имена мучеников Папилы (крайний справа) и Авива (на выступе стены между жертвенником и алтарем). Образ святого Стефана слева от окна угадывается по атрибуту его мученичества – камню, который тот держит в руке. Возможно, слева от него предстоит юный диакон Лаврентий с ларцом в руках. Фигуры святых диаконов объединены общим поземом, однако каждая из них представлена на отдельном цветном фоне, заключенным в арочное обрамление.

|

| Роспись западной стены жертвенника |

В своде окна жертвенника представлен образ Богоматери «Воплощение», что подчеркивает символическое понимание извлеченного во время проскомидии Агнца из просфоры как Христа, родившегося во плоти от Пресвятой Богородицы. Ниже, в откосах окна, расположены четыре святителя, однако надписи с их именами утрачены полностью, за исключением хорошо читаемого фрагмента у нижней фигуры справа. Сохранившаяся надпись свидетельствует, что здесь представлен один из севастийских святителей, вероятно святой Власий, опознаваемый по длинной округлой бороде, сужающейся книзу[6].

Диаконник украшен достаточно редкой символической композицией – «Союзом любви связуемые апостолы», или «Собор апостолов», известной в русской иконописи с конца XV века[7]. В монументальной живописи данная композиция присутствует в росписях святых ворот Кирилло-Белозерского монастыря (1585), росписи аркады каменной солеи церкви Спаса на Сенях (1675) и галереи церкви Иоанна Богослова в Ростове Великом (1683). Примером размещения «Собора апостолов» в алтарной росписи являются фрески Успенского собора Свияжска (1560-е или 1605)[8]. В сретенских росписях Спаситель и апостолы со свитками в руках изображены погрудно в медальонах, образованных сплетенными побегами с завитками и пышными цветами между ними. Размещение композиции в своде диаконника обусловлено ее замыслом, раскрывающим тему единства Церкви и преемственности вероучения. Облачающемуся перед богослужением в этой части алтаря священнику она должна напоминать о благодати Святого Духа, передаваемой через таинство священства от Христа и святых апостолов и о христианской проповеди, не прекращающейся со времен пришествия Спасителя. Именно поэтому по сторонам от центрального медальона с образом Христа расположены образы первоверховных апостолов Петра и Павла, а не Богоматери и Иоанна Предтечи. Орнаментальные медальоны заполняют свод, слева выходят на откос стены центрального алтаря, в центре спускаются к окну. В своде окна жертвенника помещена полуфигура апостола Варфоломея, меньшая по размеру, чем остальные.

|

| «Моисей перед Неопалимой Купиной». Роспись диаконника |

В этой же части алтаря представлено «Явление Моисею Неопалимой Купины», сопровождаемое хорошо сохранившейся стихотворной надписью, следующей за виршами Мардария Хоныкова к одноименной гравюре Библии Пискатора: «Моисею Бог в купине явися, / юже зря, он удивися»[9]. Этот ветхозаветный сюжет редко встречается в контексте алтарных росписей храмов предшествующей эпохи – второй половины XVII столетия[10]. Здесь он перекликается со сценой «Жертвоприношение Авраама», расположенной в противоположной стороне алтарного пространства. Пророк Моисей изображен с молитвенно сложенными руками перед горящим кустом с образом Богоматери «Воплощение». К нему обращается ангел, держащий в руках свиток. В росписи алтаря это единственная сюжетная композиция, прославляющая Богоматерь, хотя собор освящен в честь встречи Богородичной иконы.

|

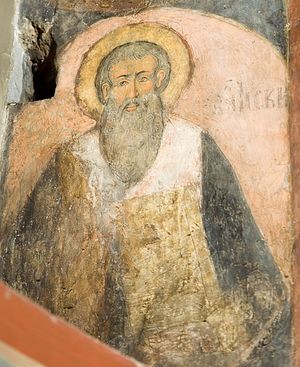

| Св. Власий Севастийский. Роспись оконного откоса в жертвеннике |

Огромный интерес ввиду своей редкости представляют образы святых в откосах окна диаконника. Если в противоположном – северном – окне были представлены святители, то здесь расположены образы преподобных. Среди верхних поясных фигур, где надписи сохранились значительно хуже, можно опознать слева только преподобного Феодора (не ясно, какого именно). Идентифицировать же два нижних образа можно безошибочно. Так, в левой стороне представлен преподобный Пахомий Нерехтский († 1384), основатель Троице-Сыпанова монастыря неподалеку от Нерехты. Святой изображен в серой монашеской рясе, коричневой мантии, темно-синем аналаве, с непокрытой головой, широкой округлой бородой. Правой рукой он двуперстно благословляет, а в левой держит свиток. Напротив него изображен преподобный Геннадий, также почитавшийся в костромских землях. Будучи учеником преподобного Корнилия Комельского, он в 1529 году основал близ впадения р. Обноры в р. Кострому Спасо-Преображенский монастырь, также известный как Геннадиевский. Святой представлен в схожих по цвету монашеских одеждах (но ряса – охристая), с длинной бородой. Двумя руками он держит свиток. Образ этого святого, удостоившегося общецерковного почитания в 1644 году, встречается в иконописи, начиная со второй половины XVII века, однако сведений о его изображениях в монументальной живописи того же времени и начала XVIII века не имеется. Кроме того, что данный образ является редким; парное расположение двух костромских святых – Геннадия и Пахомия – в росписях алтаря свидетельствует об особом их почитании в Сретенском монастыре. Более того, этот ряд может быть дополнен еще одним образом – на западной стене жертвенника под сценой Распятия имеется крупное изображение святого монаха, держащего двумя руками свиток. Общий тип лика и стандартное изображение длинной раздвоенной бороды не позволяли бы с точностью его определить, однако справа от фигуры читаются две буквы – «У» и «Н» (?), что позволяет предположить здесь образ преподобного Макария Унженского. Таким образом, в росписи алтаря Сретенского собора содержится целый комплекс изображений преподобных, особо почитавшихся в костромских землях. Образы, скорее всего, были выполнены, следуя конкретному заказу. Возможно, заказчиком выступал сретенский игумен Моисей Великосельский. Этот вопрос требует детального исследования в будущем.

|

| Прп. Геннадий Костромской. Роспись оконного откоса в диаконнике |

Завершая анализ отдельных фигур преподобных, отметим последнюю из них, расположенную в арке двери жертвенника. Здесь представлен в рост святой Афанасий Афонский, основатель главного монастыря на Святой горе Афон – Великой лавры. Его изображения были широко распространены в монументальной живописи Афона и Балкан, а на Руси встречались в основном в иконописи. Из его жития следует, что он всю жизнь занимался благоустройством своего монастыря. Это обстоятельство, вероятно, могло быть одной из причин его почитания игуменом Моисеем, также много заботившегося о собственной обители: при нем был не только расписан собор, но и устроен придел с южной стороны (во имя святого Иоанна Предтечи). Преподобный Афанасий являлся образцом высокого монашеского идеала, напоминающего монахам, как об этом говорится в руководстве для иконописцев Дионисия Фурноаграфиота, что «ничто столько не вредит монахам и не радует бесов, как утаение своих помыслов»[11]. Стремление подчеркнуть особенную святость иноков, которое было отмечено нами в сцене «Великого входа», проявилось и здесь.

|

| Прп. Пахомий Нерехтский. Роспись оконного откоса в диаконнике |

Наконец, отметим последнюю особенность программы фрескового ансамбля алтаря. В его состав включены поясные изображения первоиерархов Русской Православной Церкви – митрополитов и патриархов, начиная с первого предстоятеля – святейшего Иова. Медальоны с фигурами располагаются над аркой перехода из центральной части в диаконник (шесть образов) и по сторонам арки царских врат (восемь образов). Эти своеобразные портреты, обрамленные ветвями и цветами, включены здесь в композицию «Союзом любви связумые апостолы», буквально становясь ее продолжением. Так подчеркивается то, что Русская Православная Церковь является хранительницей истинного вероучения, переданного от Христа через святых апостолов. Над аркой входа в диаконник вверху хорошо опознаются образы святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. Надписи, сопровождавшие изображения патриархов, хорошо сохранились лишь у трех фигур – Иова (в пазухе арки, ведущей в диаконник, слева), Иосифа (верхняя фигура в правой части откоса арки царских врат) и Адриана (нижняя фигура в левой части откоса арки врат). Последний «досинодальный» русский патриарх Адриан, скончавшийся за семь лет до выполнения росписей собора (в 1700 году) представлен здесь с крупными чертами лица, прямым носом, округлой широкой бородой и пышной шапкой волос, ложащихся на плечи несколькими слегка вьющимися прядями. Представляется, что размещение подробного портретного цикла в алтаре было реакцией на изменения в атмосфере церковной жизни начала XVIII века. Хотя до учреждения Синода оставалось еще несколько лет, тот факт, что за прошедшие годы после смерти патриарха Адриана так и не был выбран новый предстоятель, надо полагать, беспокоил многих верующих и, прежде всего, духовенство.

|

| Святейший патриарх Адриан. Роспись арки царских врат |

Подведем итог, выделив главные темы росписи алтаря собора. Это, прежде всего, установление Новозаветной Церкви, утвержденной таинством евхаристии, и распространение христианского вероучения апостолами. Во фресках основного объема храма данная тема получила свое продолжение в изображении Вселенских соборов, а на подпружных арках – апостолов, пострадавших за проповедь, с орудиями страстей в руках. Монашеская тема, заявленная в центральной алтарной композиции («Великий вход») и в образах особо чтимых преподобных, также получила свое продолжение в росписи четверика, где в простенках окон второго света размещена обширная галерея святых монахов. И, наконец, значительную роль в составе росписи алтаря играют образы русских митрополитов и патриархов, что делает ее уникальной.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Статья опубликована в издании «XV Научные чтения памяти И.П. Болотцевой: сборник статей». Ярославль, 2011. Приводится с незначительными авторскими изменениями и сокращениями.

5 апреля 2011 г.

Рассылка выходит два раза в неделю:

Московский университет в XVIII столетии

Мария Тоболова

Московский университет в XVIII столетии

Мария Тоболова

Живоносный Источник нашей радости

Монах Пимен (Влад)

Живоносный Источник нашей радости

Монах Пимен (Влад)

«Мы исторически связаны с Россией»

Епископ Кирилл (Бойович)

«Мы исторически связаны с Россией»

Епископ Кирилл (Бойович)

«Бугры», подагра и «мушкетеры»

Петр Давыдов

«Бугры», подагра и «мушкетеры»

Петр Давыдов

Памяти схиархим. Илия

Мария Тоболова

Памяти схиархим. Илия

Мария Тоболова

Обетованная. Обыденная. Святая…

Елена Наследышева

Обетованная. Обыденная. Святая…

Елена Наследышева

Преподаватели Таврической семинарии о духовной школе в Новом Херсонесе

Преподаватели Таврической семинарии о духовной школе в Новом Херсонесе

«Светлое Воскресение» Хомякова: русская жизнь знаменитой истории Диккенса

Елена Бутарова

«Светлое Воскресение» Хомякова: русская жизнь знаменитой истории Диккенса

Елена Бутарова

Толкования на Евангельское чтение Пасхи (Ин. 1, 1–17)

Архиеп. Димитрий (Ройстер)

Толкования на Евангельское чтение Пасхи (Ин. 1, 1–17)

Архиеп. Димитрий (Ройстер)

Толкования на Апостольское чтение Пасхи

Прот. Лаврентий Фарли

Толкования на Апостольское чтение Пасхи

Прот. Лаврентий Фарли

Иоанн Давид, пастух Божий

Кристиан Курте

Иоанн Давид, пастух Божий

Кристиан Курте

Про тех, кто любит Спиридона

Елена Долгачёва

Про тех, кто любит Спиридона

Елена Долгачёва

Как Богородица исцелила девочку, а потом пришла к ней домой

Дмитрий Злодорев

Как Богородица исцелила девочку, а потом пришла к ней домой

Дмитрий Злодорев

«Его весь народ любил». К 100-летию со дня рождения митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова)

Надежда Муравьева

«Его весь народ любил». К 100-летию со дня рождения митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова)

Надежда Муравьева

«Жертвы колчаковщины»: фальсификация фотографий времен Гражданской войны

Елена Чавчавадзе

«Жертвы колчаковщины»: фальсификация фотографий времен Гражданской войны

Елена Чавчавадзе

Артистократия. Ч. IV. Священная власть

Иеромон. Нектарий (Соколов)

Артистократия. Ч. IV. Священная власть

Иеромон. Нектарий (Соколов)

Панегирик на Воздвижение Святого Креста

Архим. Иакинф (Унчуляк)

Панегирик на Воздвижение Святого Креста

Архим. Иакинф (Унчуляк)

Артистократия. Ч. III. Новое жречество

Иеромон. Нектарий (Соколов)

Артистократия. Ч. III. Новое жречество

Иеромон. Нектарий (Соколов)

Артистократия. Ч. II. Меняющие реальность

Иеромон. Нектарий (Соколов)

Артистократия. Ч. II. Меняющие реальность

Иеромон. Нектарий (Соколов)

Артистократия. Ч. I. Однажды в Ла-Сьота

Иеромон. Нектарий (Соколов)

Артистократия. Ч. I. Однажды в Ла-Сьота

Иеромон. Нектарий (Соколов)