Как сегодня создается новая иконография? Для чего на конкретной иконе писать факультет университета, на котором учился или читал лекции святой? Почему иконописцы древности обходились без академического образования, а современным без него может быть сложно? Откуда взялась символика в портретах лидеров Белого движения, и закончилась ли у нас наконец Гражданская война? Об этом и многом другом – в беседе с художником и иконописцем Дмитрием Трофимовым, руководителем творческой мастерской «Царьград».

Восточная стена часовни великомученика целителя Пантелеимона. Видное

Восточная стена часовни великомученика целителя Пантелеимона. Видное

Икона «Собор святых Московского университета»: традиционное и новое

– Вы разрабатываете большую икону «Собор святых Московского университета» для храма мученицы Татианы при МГУ. Как это происходит? Как вы в одной иконе совмещаете святых, живших в разное время?

На иконе указан и факультет, где преподавал святой: это та деталь, которая приближает его к нам, живущим сегодня

– Над иконографией мы работали два года. Естественно, что программа такой иконы обсуждается с клириком, и мы много общались по этому поводу с настоятелем храма протоиереем Владимиром Вигилянским. С самого начала у нас было понимание, что каждый святой должен быть легко узнаваем, а для этого необходима понятная, хорошо читаемая надпись у каждого образа. Позднее мы решили указать даже факультет, на котором учился или преподавал в свое время святой. Для иконы как для молитвенного образа, говорящего о Вечном, это ненужная информация, но она важна, как нам показалось, для людей, приходящих в храм, и прежде всего для студентов, преподавателей. Эта та деталь, которая приблизит конкретного святого к нам, живущим сегодня.

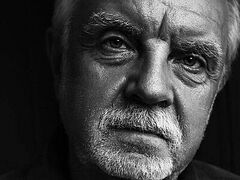

Иконописец Дмитрий Трофимов Всего в иконе 22 образа университетских святых начиная со святителя Филарета Московского (Дроздова), который освящал храм во имя мученицы Татианы; есть там святые – мученики и исповедники, погибшие или умершие в ссылках и тюрьмах в лихолетье с 1917 по конец 1930-х годов. В центре 23-й образ – мученица Татиана, покровительница университета.

Иконописец Дмитрий Трофимов Всего в иконе 22 образа университетских святых начиная со святителя Филарета Московского (Дроздова), который освящал храм во имя мученицы Татианы; есть там святые – мученики и исповедники, погибшие или умершие в ссылках и тюрьмах в лихолетье с 1917 по конец 1930-х годов. В центре 23-й образ – мученица Татиана, покровительница университета.

Когда мы решили, что в иконе нужна подобная персонификация святых, стало ясно, что мы не можем воспользоваться распространенной иконографической схемой Соборов святых, которые группируются по территориальным признакам (например, мы знаем Соборы святых определенных земель: Тверской, Московской, Алтайской) или по принципам служения (например Собор святых врачей). В подобной иконографии святые обычно изображаются группами, а надписи располагаются на нимбах и потому плохо читаются.

После долгих поисков различных вариантов у меня возникла идея сделать икону как киот в виде храма мученицы Татианы. Я взял за основу образ этого храма, с его архитектурным обликом, с его колоннами и так далее. В окончательном варианте образы разместились между колоннами в медальонах, которые мы видим на фасаде храма, сделанных в виде лавровых венков.

Роспись Крестильни в храме Ризоположения на Донской удилце. Москва

Роспись Крестильни в храме Ризоположения на Донской удилце. Москва

– Было проблемой выбрать, в какой стилистике писать образы? Все-таки одно дело – мученица Татиана со сложившейся в веках иконографией, другое – святые прошлого века, от которых остались фотографии…

– Нет, сразу было понятно, что стилистика будет традиционной, но возникла другая проблема: в каких одеждах изображать новомучеников-мирян? В земной жизни они носили брюки, сюртуки, но когда изображаешь одежду на иконах вот так, целиком, то это выглядит непривычно для глаз. У нас сложилось некое визуальное представление, что одежды святых – это древние одеяния, и светский костюм прошлого века может вызывать диссонанс.

Но медальоны позволяют найти компромисс: мы будем делать святых в современных им одеждах, но это будет не так заметно.

Кстати, у меня был такой опыт, когда я писал трех новомучеников в храме Ризоположения на Донской улице – протопресвитера Александра Хотовицкого, инока Алексия (Гаврина) и мирянина Иоанна Емельянова. Понятно, что священника и инока мы написали в соответствующих одеждах, а мирянина – в пальто.

Первый Молитвослов – от бабушки, для которой рубили дрова

– Расскажите о первом знакомстве с иконой. Наверное, оно было именно эстетическим, все-таки вы из семьи художников…

– В семье всегда, сколько себя помню, на стенах висели иконы. Родители не были воцерковлены, но при этом православная культура была, что называется, в крови. Отец – Александр Трофимов, художник, искусствовед – происходил из старой московской семьи, и в храмах Замоскворечья крестились, венчались и отпевались его предки. Мой прадед Алексей Иванович пел в церковном хоре храма святителя Николая в Пыжах, моя бабушка жила на Пятницкой и в храме священномученика Климента, папы Римского, крестила своих детей, и там же ее отпевали… Киот с иконами из ее квартиры сейчас у меня в мастерской.

С 1957 года отец занимался охраной памятников: сначала работал в комиссии МОСХа, а последняя его должность – председатель Московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Папа, как депутат Моссовета, инициировал воссоздание Казанского собора на Красной площади. Православие было частью общей культуры, и потому, уже когда я пришел к вере, мне было в каком-то смысле проще.

– Вы были крещены в детстве?

– Я крестился в год поступления в институт – в 1990-м, в Оптиной пустыни, куда мы приехали с другом на этюды. Но уже когда я направлялся туда, у меня было предчувствие переломного момента в жизни, я чувствовал, что крещение – близко, была внутренняя тяга войти в Церковь, но как это сделать – я не знал.

Мы сняли угол недалеко от монастыря у одной бабушки и расплачивались тем, что рубили ей дрова. Мы с ней много говорили на темы веры, и на третий день таких разговоров она сказала: «Всё, завтра пойдем крестить тебя», – и подарила мне первый Молитвослов. Я крестился, но поговорить на тему, что же мне делать дальше, тогда не удалось – у священника, к которому мне рекомендовали обратиться, не было времени на долгую беседу, а потом мы уехали.

Уже в Москве я стал общаться с церковными людьми, с которыми был знаком мой отец, например с архитектором-реставратором Виктором Алексеевичем Виноградовым, он мне давал читать книги философско-богословского характера. Это было интересно, но я не мог в них найти ответы на простые вопросы, как продолжать движение в церковную жизнь. Потом я начал ездить в Данилов монастырь…

На летней институтской практике в Великом Устюге в 1992 году я познакомился с замечательным священником – отцом Ярославом, он и привел меня в Церковь: два месяца каждый день мы с ним разговаривали, алтарничали с другом у него в храме. Как-то он попросил нас, студентов, написать икону Божией Матери «Смоленская». Мы разбили работу на части, и я вызвался сделать рисунок. В момент, когда начал делать прорись (к счастью, был хороший образец, печатная штамповка еще не набрала обороты), для меня икона открылась как сложнейшее пластическое художественное произведение, где линии невероятным образом перетекают друг в друга.

Икона вдруг открылась как сложнейшее пластическое произведение, где линии перетекают друг в друга

– Кто еще помог вам понять иконопись?

– Важными для настоящей встречи с искусством иконы стали для меня лекции искусствоведа Николая Николаевича Третьякова. Это человек, вера для которого была неотделимой частью жизни, а Православие – неотъемлемой частью русской культуры. Он вел у нас теоретический курс «Введение в основы композиции», где говорил нам о символизме цвета в русском искусстве – на примере Сурикова, Рябушкина и так далее, и из его лекций было понятно, что базисом была именно икона.

Следующим шагом стала практика в Ростове Великом со студентами мастерской Евгения Николаевича Максимова. Огромную роль здесь сыграл преподаватель по рисунку художник Сергей Александрович Гавриляченко. На просмотре он подошел ко мне и сказал: «Вам надо ехать в Ростов Великий, я должен там на стенах что-то показать вам, это будет для вас полезно». Во время работы над композиционными разверстками и копиями в ростовских храмах с подробными объяснениями Сергея Александровича я анализировал, как творили мастера прошлого, как выстраивали композиции, образы. И этот опыт помог мне.

Тем более что я позднее не просто копировал, а еще и калькировал ростовские росписи: в Ростов приехал Адольф Николаевич Овчинников, я с ним познакомился и потом в течение следующего года ездил к нему в реставрационный центр имени Грабаря и учился основам церковного искусства, целый год делал кальки с икон. Уже как ученик центра Грабаря я получил разрешение на то, чтобы калькировать в храмах Ростова. Адольф Николаевич открывал для меня значение иконописания, вводил меня в основы иконографии. Он раскрыл символику технологии, рассказывал, что свет, проходя через минеральную краску, отталкиваясь от левкаса, в итоге дает «живой цвет», в отличие от масляной живописи, темной, глухой. Поэтому мы в «Царьграде» пишем иконы красками, в которых в качестве красящего пигмента применяются минеральные вещества.

Не изучали анатомию и композицию, но писали шедевры

– Вам помогли состояться как мастеру и изучение языка иконы, и знание законов академического искусства. Как учить иконописи, например, людей, у которых нет этого академического багажа?

– Да, широта и глубина любого академического образования дает возможность творить свободно, без зашоренности, свойственной безграмотности.

– Но, с другой стороны, иконописцы древности не копировали античные скульптуры, не изучали анатомию человека, а создавали шедевры, где всё сгармонировано и по рисунку, и по композиции, и по цвету. В чем секрет?

– Кстати, после практики в Ростове я лучше стал писать академическую живопись. Дело в том, что у художников того времени было иное ощущение пластики; у них не было фотоаппаратов, копировальной техники, и они развивали свои человеческие способности, свойства, например свойство запоминать образы. Художники прошлых времен были более тонко настроены как уникальный инструмент, когда рука – продолжение кисточки, глаза – схватывают, запоминают пропорции. Они могли точно поставить линию туда, куда нужно, и без изучения анатомии могли точно передать пластику человеческого тела.

У художников прошлых времен рука – продолжение кисточки, глаза – схватывают, запоминают пропорции

Поняв это, я разработал специальную программу для обучения иконописцев, которая основана на копировании. Я считаю, что иконописец не может стать иконописцем, если он не рисует цветы, причем не этюдно, по-коровински, создавая ощущение от цветка, а тщательно сделанные, как это было у голландцев; если он не рисует римские статуи: в них ритмика одежд, складок, контрапосты – все то, что мы используем в иконах. Понятно, что сейчас я говорю именно о технических сторонах иконописи, но без них не получится пойти дальше.

– А вот если к вам в мастерскую пришел, скажем, художник, который не знает совсем символику икон, что вы делаете?

– Объясняю, рассказываю. Кроме того, мы все вместе ездим, смотрим на примеры церковного искусства прошлого: были в Ростове Великом, в Ферапонтово, сейчас у меня есть мечта вывезти основных художников мастерской в Царьград. Не знаю, получится ли в современной ситуации увидеть мозаики и росписи византийских храмов; в любом случае художникам будем важно посмотреть архитектуру, дотронуться до камней…

Роспись алтаря храма святителя Спиридона Тримифунтского в Самаре

Роспись алтаря храма святителя Спиридона Тримифунтского в Самаре

– Нужно ли обычному верующему, пришедшему в храм, знать символику икон? Вот он узнаёт Богородицу – и хорошо; для чего ему разбираться, где «Умиление», где «Одигитрия», а где «Неупиваемая Чаша» с ярким евхаристическим звучанием?

– Иконопись – важная часть Священного Предания. Причем часто дополняющая Писание. Например, многие храмы России посвящены Успению Богородицы, а мы знаем, что Евангелие об этом событии не рассказывает. В изобразительном церковном искусстве есть очень много такого, что верующим полезно и нужно знать, – это Церковь создала и передала нам в виде традиции. Раз это было сделано, то для церковного сознания очень важно. И многое раскрылось нам именно благодаря изобразительному искусству, через образы.

Понятно, что главная задача иконы – выступать образом-посредником. Когда человек приходит в храм и молится перед иконой, он видит в иконостасе Владимирский образ Богородицы, или Донской, или Смоленский, и для молитвы – не принципиально, узнает ли он конкретный извод. А вот дальше, когда человек пытается понять, что такое Церковь, ее глубинное устроение, ему необходимо и читать – естественно, Евангелие, а потом и книги святых отцов; и «читать» иконы, начиная с простого.

Например, человек смотрит на высокий иконостас, который представляет собой понимание, знание о Церкви от Адама до иконы местных святых; но при этом там прочитывается идея Христоцентричности: все, кто написан в иконостасе, стремятся к смысловому центру композиции и всей жизни – ко Христу. И все наши молитвы, обращенные к святым, все равно через них идут к Нему.

Человек хочет обратиться в молитве к конкретному святому, чтобы тот заступился за него перед Господом. Надписи на высоком иконостасе часто не видны. Но он считывает: желтые, синие одежды – апостол Петр; красные, белые, зеленые – апостол Павел; святитель с длинной темной бородой и копной волос – Василий Великий; лысоватый, с маленькой бородкой – Иоанн Златоуст. Следующий шаг после этого – уже понимание иконы на уровне богословия, считывание смыслов и символов.

Символика Гражданской войны

– В ваших портретах деятелей Белого движения у каждого героя – особый символический фон. Некоторое влияние иконы?

– Мне интересно в портрете через какие-то детали рассказывать о человеке, которого я изображаю. Так, за спиной Владимира Каппеля – вагон, как и было на фотографии, на которую я ориентировался, работая над портретом. Но мне захотелось оставить вагон потому, что на нем – герб Российской империи, и сам вагон – символ Империи, которая уходит в Вечность.

Федор Келлер был единственным монархистом из тех, кого я изобразил, и он был командующим сначала 10-й кавалерийской дивизии, потом 3-го кавалерийского корпуса. И стяг с образом Спаса Нерукотворного за его спиной – тот самый, под которым он вел свое войско в сражение.

Роспись жертвенника в храме Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе. Москва

Роспись жертвенника в храме Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе. Москва

Почему у Александра Кутепова красный фон, логически объяснить мне сложнее – здесь мои внутренние ощущения, которые идут еще из детства. Когда мне было лет 10, я стал задавать папе вопросы по поводу «белых» и «красных»; сначала он мне сказал: «Не всё так однозначно». Напоминаю, на дворе начало 1980-х, и в школьных учебниках – никакой неоднозначности… Постепенно он стал мне рассказывать историю, говорить о предках, участвовавших в Гражданской войне, о двоюродном дедушке Боре, служившем в Белой армии, который, кстати, в свое время окончил юрфак Московского университета. А года через два-три после первого разговора папа решился и достал из тайника в библиотеке пачку журналов «Часовой» (который издавался русскими офицерами-белоэмигрантами сначала в Париже, а потом в Брюсселе, а в СССР попадал в подкладках чемоданов). Папа читал мне эти журналы, и особенно меня потрясла история Кутепова, одна из версий его гибели, согласно которой сотрудники НКВД после похищения его убили, а потом, чтобы скрыть следы, растворили в кислоте на конспиративной квартире, потому-то и не нашли до сих пор его тело. И вот, работая над этой картиной, я в том числе выразил фоном свои детские переживания.

В портрете Антона Деникина – своя символика: падающий двуглавый орел, сам военачальник стоит на фоне карты, где показаны самые близкие к Москве точки подхода Белой армии. Я всегда смотрю на эти точки с болью: «Не дошли!» Когда я учился в институте, думал даже написать фантастическую картину «Вступление Белой армии в Москву», даже этюд подготовительный сделал, но не сложилось.

– Как вы справлялись с тем, что папа говорил одно, а в школе преподавалась совсем другая история?

– Просто мама просила на эти темы в школе не разговаривать. Ощущение жизни в некоей идеологической оккупации было с детства.

– Как вы относитесь к мнению, что Гражданская война до сих пор не окончилась?

– При всем негативном отношении к большевикам советский период для меня не является абсолютно черным временем, а точнее – безвременьем. Если мы будем считать так, без полутонов и оттенков, то просто перечеркнем жизни многих наших родственников.

Гражданская закончилась именно в нашем поколении, которое в себе несет кровь и «белых», и «красных»

Да, было много страшного. Только недавно говорил об этом с младшей дочкой, объяснял, кто такие были «лишенцы», которым даже не разрешали работать. Например, папину семью переселили к таким «лишенцам» – «уплотненной» семье племянницы поэта Языкова. А мой дедушка Сергей Трофимов окончил Лазаревский институт восточных языков, в юности писал стихи, ходил в кафе поэтов, где слушал Маяковского. А потом он не мог устроиться по профессии: на «языковые» работы брали людей с «правильной» социальной принадлежностью. В итоге – окончил бухгалтерские курсы… Потом эту же квартиру Языковых «уплотнили» еще и чекистом, который, возвращаясь со службы, пил и буянил, и, пока он не заснет, бабушка водила папу гулять – иногда до двух часов ночи…

Но были и родственники со стороны мамы со своей историей: прадедушка работал на заводе в Романове-Борисоглебске, в 1927 году он придумал какую-то деталь, улучшающую работу станка, и его приняли в Союз изобретателей. Жизнь его становилась другой, не как в детстве, когда его семья делила одну комнату, перегороженную занавеской, с другой семьей. Дедушка дослужился до должности заместителя министра культуры по кинематографии. Это был 1944 год, и он обеспечивал материально-техническую базу киностудий. И в своих воспоминаниях он написал, что передает внучкам достижения советской власти.

Так что мне кажется, Гражданская закончилась именно в нашем поколении, которое в себе несет кровь и «белых», и «красных».

«Академический» или «канонический»?

– Давайте вернемся к разговору о церковном искусстве. Нужно ли, думая над росписями храма, стилистически опираться на его архитектуру? Например, если храм построен в стиле «нарышкинского барокко», росписи не сохранились, стоит их делать в неовизантийском ключе?

– Здесь есть проблема. Например, я вижу храмы, классические по архитектуре, которые покрываются «ковровой» росписью в древнерусском стиле, и меня это огорчает. Я серьезно отношусь к связи архитектуры и живописи и считаю, что в классическом храме, особенно с ордерной системой внутри, недопустимо так делать. Но это вовсе не значит, что там обязательно должны быть росписи в стилистике синодального периода: византийская стилистка раннего и среднего периодов прекрасно вписывается в эти храмы, ведь хоть ордерная система теряла тогда свое значение, нельзя отрицать ее связь с византийским искусством.

– Есть мнение, что иногда лучше оставить стены храма белыми, чем закрашивать росписями. Вы согласны?

– Бывают такие ситуации. Понятно, что белые стены лучше халтурных росписей. Но есть и другой момент. Несколько раз было так: я приходил в храм, в котором просили сделать росписи, оглядывался вокруг и спрашивал: «Для чего начинать с росписей? Давайте мы сначала сделаем вам солею, цельную, красивую, а не из кусков непонятного камня; лавки одного цвета, дверь. А росписи, может быть, когда-нибудь потом». Невнимание к таким деталям говорит о том, что вокруг нет бытовой культуры, нет ее в нашей повседневной жизни. Чем иначе объяснить, например, что в деревнях или даже в центре небольшого древнего русского города появляются дома, закрытые сайдингом, причем порой разного цвета?

– Мы видим, как в истории Церкви менялся иконостас, то есть мы можем сказать, что в одну конкретную эпоху были распространены низкие алтарные преграды, в другую – стали появляться многоярусные иконостасы… Можно ли все-таки сформулировать, какой он, современный иконостас?

– Разный. Мы, современные люди, оказались в очень интересной, уникальной ситуации, когда мы можем видеть срез всех культур: катакомбную живопись, мозаики Софии Константинопольской и храмов Равенны, древнерусские иконы, которые в XX веке раскрывали реставраторы, например «Звенигородский чин». Прошлый век уникален тем, что дал нам понимание истории в развитии, а не фрагментарное знание и видение. Естественно, когда люди знают всё, когда у них много примеров, каждый выбирает то, что ему ближе в данный момент, что больше сочетается с конкретной архитектурой…

Вот такой у нас сейчас период, и это нормально. Я за эволюцию и естественное развитие искусства и поэтому считаю правильной позицию Патриархии в том, что она не сужает коридор творческих возможностей. Пусть будет разностилевое разнообразие, кроме одного «стиля» – халтуры.

Странно слышать вопрос: «Вы в каноне пишете?» Получается, что у святых XVIII–XIX веков был неправильный молитвенный опыт?

Наша мастерская работает в разных стилях церковной живописи. И я категорически не согласен с бытующими определениями церковной живописи «академический» и «канонический» – они просто звучат некорректно. Странно слышать вопрос: «Вы в каноне пишете?» Если он задается, получается, что у многих святых XVIII–XIX веков был неправильный молитвенный опыт? Среди этих святых – святитель Филарет Московский, который разрабатывал программу росписи храма Христа Спасителя; преподобный Серафим Саровский, молившийся пред иконой Богородицы «Умиление» западной иконографии. Так что таких формулировок я стараюсь избегать, хотя, к сожалению, не всегда получается. Заказчикам порой трудно не оперировать этой терминологией, но я стараюсь в разговорах с ними обязательно говорить «так называемый канонический стиль», «так называемый академический стиль», хотя в последнем случае мне более правильным кажется термин «стилистика синодального периода Русской Православной Церкви». Я уважительно отношусь к мастерам этого периода, и их работы тоже стали частью церковной культуры. Наверное, Репин даже не думал, когда писал «Воскрешение дочери Иаира», что эта его работа потом будет повторяться в различных храмах – потому что он создал востребованный образ, который находит отклик в людях, причем не важно, ставил он перед собой такую задачу или не ставил.

Хотя лично мне ближе традиционный язык иконы, и я не раз переубеждал заказчиков, которые хотели обязательно «как в храме Христа Спасителя». Академический стиль в каком-то смысле ущербен, когда пытается выразить трансцендентное. Именно поэтому, чтобы раскрыть глубинные богословские смыслы, рассказать о мире Горнем, наша мастерская стремится прибегать к тому изобразительному языку, который был родным для иконописцев древности.