Зачем Церкви особый, малопонятный язык? Кто такие Кирилл и Мефодий, и не пора ли «сбросить их с парохода современности»? Эти вопросы снова и снова раздаются внутри церковной среды. Современные модернизаторы имеют несколько доводов в свою пользу: Церковь должна идти в ногу со временем, закоснелые средневековые формы обрядовости необходимо вытеснить новыми, соответствующими моменту и вызовам эпохи, а жалкие плоды постсоветской миссии – результат слабой доступности текстов богослужебных молитвословий. «Уберите церковнославянский язык, поставьте удобные скамейки, сократите многочасовые бдения – и богоспасаемый народ найдет дорогу в храмы», – кажется, хотят сказать нам. Но все эти нововведения навязчиво адресуют нас к другим, инославным традициям. И если существовала когда-либо Святая Русь (а и этот вопрос также дебатируется), то не будет ли уход от этой и других традиций изменой ее праведному мерилу? А главное – возымеют ли такие меры предполагаемый результат? Давайте поразмышляем вместе.

Сложность восприятия современных текстов на церковнославянском языке вовсе не сводится к переводу вышедших из употребления слов и исчезнувших из грамматики конструкций. Так, список наиболее употребительных церковнославянизмов («паки», «присно», «живот» и т. д.) воспринимается непосвященным обывателем интуитивно и почти всегда правильно либо с незначительным искажением смысла.

Помню, много лет назад одна моя знакомая обратилась ко мне как большому специалисту в области церковнославянского языка. Она просила меня перевести слова одной из молитв «на сон грядущим», а именно: «яко же хощеши, сотвори о мне вещь». Я пришла в ступор: «Какое слово тебе не понятно? ‟Хощеши”?» Но «хощеши» было понятно: «ты хочешь», «о мне» – тоже ясно: «со мной»… Оказалось, что сложность восприятия была связана со словом «вещь»: «сотвори о мне вещь».

Проблема восприятия была вовсе не в языке молитвы – проблема заключалась в необходимости осмыслить ее богословский смысл

Но ведь слово «вещь» не имеет в церковнославянском языке какого-то особенного, отличного от современного русского языка толкования. Проблема восприятия была вовсе не в языке молитвы – проблема заключалась в необходимости осмыслить ее богословский смысл, и это следовало сделать индивидуально, приложив психо-эмоциональные усилия, проявив волю и веру, соотнося текст молитвы со своим жизненным опытом, состоянием души и мечтами на будущее. Все это невозможно перевести с малопонятного языка, как его ни назови. Все это – ключ без права передачи в отношениях между душой молящегося и Богом.

Для понимания, например, конструкции «дательный самостоятельный», пришедшей в церковнославянский как своеобразная калька с греческого языка, достаточно несколько раз внимательно вчитаться в тексты молитвословий: «утру бе глубоку» или «вечеру бывшу», и далее – описание событийного ряда. Только очень капризный человек, изначально не настроенный на понимание этого текста, не сможет догадаться, что перед ним обстоятельство времени: «глубоким утром» и «когда наступил вечер». Но что, если такой человек еще и не готов воспринять евангельскую истину, скрытую в тексте молитвословия? Возможно, перед нами механизм, заложенный в Русской Православной Церкви от начала ее времен, – «procul est profani», «прочь, непосвященные». Тогда непонимание может уберечь от осмеяния и даже хулы.

Бытует мысль, что когда-то, при князе Владимире или при Сергии Радонежском, церковнославянский язык был понятен и ясен всем, а потом русский язык модернизировался, а язык Церкви безнадежно устарел. Однако эта мысль не соответствует исторической истине. Церковнославянский язык для Русской Православной Церкви со времен Крещения Руси не был разговорным и своим, он всегда был чужим, диалектом другого славянского языка – болгарского. И этот язык всегда выполнял функцию воспроизведения на культурном уровне иной, в сравнении с мирской жизнью, действительности. Да, русский разговорный язык за тысячу лет претерпел огромные изменения, однако и современные церковнославянские тексты куда проще, чем наследие непосредственно Кирилла и Мефодия, наследие их ближайших учеников. То есть соотношение «современный русский язык – язык Церкви» за тысячу лет осталось приблизительно тем же.

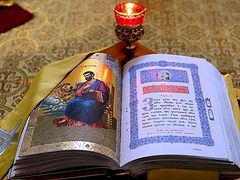

Тем не менее сказать, что церковнославянские тексты везде и всегда понятны, было бы ошибочно. Конечно, они создают завесу, выполняют функцию своего рода культурного ценза. «Молим Ти ся» в «Тебе поем» в сравнении с «Молимся Тебе» – это, без сомнения, культурный ценз, уход в сакральное пространство Евхаристии. То же можно сказать и про «горе имеем сердца» в реплике иерея и ответе хора «имамы ко Господу». Почему только что было сказано по-русски «имеем», а в ответе привычная форма заменена на торжественное «имамы»? Чтобы показать, что перед нами особый язык, поднимающий участников над суетой житейских попечений.

Перед нами особый язык, поднимающий участников над суетой житейских попечений

Действительно, тексты многих молитв воспринимаются как сложные, труднодоступные, однако виной тому лишь отчасти язык, на котором они написаны. Восприятие усложняет насыщенная интертекстуальность этих текстов: цитаты из Псалтири, пророческих книг, евангельских текстов составляют неотъемлемый каркас, на который нанизывали средневековые авторы современные им смыслы. Эти цитаты необходимо узнавать – в противном случае тексты молитв будут поняты лишь отчасти. Так для девятиклассника, читающего «Онегина» без комментария Лотмана или хотя бы без пояснений своего учителя, слова Пушкина о том, что письмо Татьяны по силе художественного воздействия – это Фрейшиц, разыгранный «перстами робких учениц», написаны на средневековой латыни.

Множество имен собственных (людей, топонимов, гидронимов и т. д.), нескончаемые отсылки к событиям новозаветной и ветхозаветной истории, а также крайне высокая насыщенность молитвенных текстов разного рода метафорами, библейской фразеологией, сложной образностью, средневековым плетением словес является, несомненно, фактором, сильно усложняющим восприятие богослужебных текстов. И это, с одной стороны, также барьер, изолирующий непосвященных, а с другой – способ выражения смыслов, самая семиотика церковных текстов: на каком бы языке вы ни выражали и ни воспринимали эти смыслы, уйти от необходимости выяснить, кто такой «Амалик»: «амаликову силу в пустыне победил есть», кто такая Мариам: «начинающей Мариаме с лики и тимпаны», что значит «на поле Танеосе» – вам не удастся.

Но для этого не нужно заучивать словарь Дьяченко или зубрить вокабулы Срезневского – для этого нужно брать тексты и элементарно гуглить неизвестные имена, названия городов, племен, в окружении которых жил ветхозаветный Израиль. Конечно, для начала неплохо было бы, пожалуй, познакомиться с ветхозаветной историей по учебнику «Закона Божьего», почитать более сложную и продвинутую литературу по вопросу. По сути, попытка проникнуть в богослужебные тексты – процесс, напрямую связанный с погружением в богословскую парадигму.

Попытка проникнуть в богослужебные тексты – процесс, напрямую связанный с погружением в богословскую парадигму

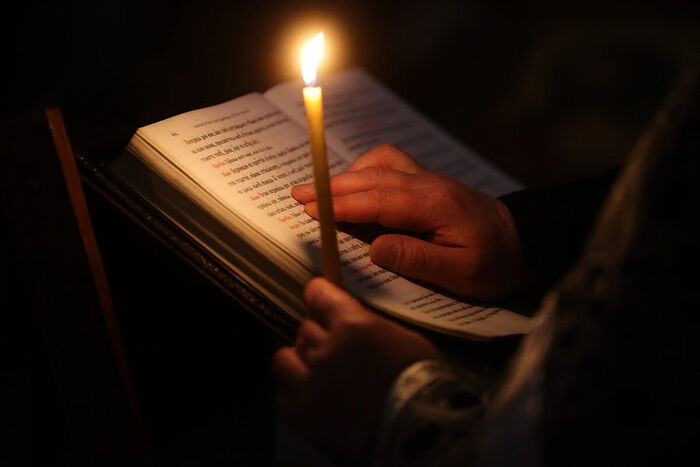

Успешность изучения молитвенных текстов напрямую связана с объемом приложенных усилий. Начать можно, выписав краткие характеристики к именам из текста «Великого покаянного канона» прямо на полях его печатного или электронного издания. Так будет заложено основание. Потом то же можно проделать с текстом Псалтири. Конечно, это только самый первый, поверхностный уровень изучения церковнославянских текстов, но и он тоже имеет значение.

Конечно, сложно, почти невозможно избежать ошибок в толкованиях религиозных текстов. Приведу пример подобного ошибочного, но очень естественного толкования довольно простого с лингвистической точки зрения фрагмента Псалтири: «возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руце свои умыет в крови грешника» (Пс. 57, 11). Чрезмерно кровожадный контекст «умыть руки кровью своего врага» здесь на самом деле снимается отсылкой к словам Пилата, умывшего руки «от крови праведника сего», то есть отказавшегося принимать на себя ответственность за убийство Христа. Но чем больше погружается человек в стихию славянской письменности – тем меньше подобных ошибок он будет допускать. Изучение языка богослужения отчасти напоминает изучение ребенком родного языка: со временем срабатывают механизмы припоминания, аналогии, реализуются ранее воспринятые языковые и образные кальки.

Изучение богослужебных текстов – настолько сложная задача, что ее полное решение одним человеком едва ли достижимо, ведь перед нами сокровищница премудрости. Эта задача может и должна отчасти, по крупинкам решаться каждым православным христианином по мере сил и возможностей и есть, конечно, вопрос не столько интеллектуальный, сколько нравственный, духовный. И последнее, на что хотелось бы обратить особое внимание, – актуальность этой задачи в связи с нынешней культурной и политической ситуацией. Что бы ни происходило вокруг, в стране и мире, – войны, катаклизмы, голод, разрушение храмов, распространение других религий и конфессий, – мы здесь и сейчас стоим и молимся не только за себя. Мы – сегодняшние представители величайшей из христианских традиций, и это не просто замшелые истины репринтных изданий начала XX века. Каждый раз, когда «снова и снова» диакон, держащий в руках орарь, заменяет на «паки и паки», мы слышим, чувствуем и видим это.