Житие у реки, в захолустном глухом городке,

Где на том берегу тарахтит и визжит пилорама,

Где при свете луны отражаются звёзды в реке,

А при солнечном свете – старинные белые храмы,

Где на площади главной растут лопухи и трава,

Где в тени колокольни вино мужики распивают,

Где пешком на обед каждый день городской голова

По мосточкам идёт, головою прохожим кивая.

(…)

Житие в городке, где подать до погоста рукой,

И любой старичок добрести сюда в Троицу в силах,

Где за каждой оградкой – уют, тишина и покой,

Где покойников чтят и сажают цветы на могилах.

Где, гостей провожая, старушка в цветастом платке

Крестит их со спины и рукой вслед автобусу машет.

Житие у реки в захолустном глухом городке

Есть как раз житие, а не жизнь сумасшедшая наша...

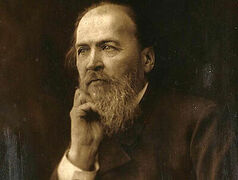

Это стихи поэта Александра Роскова (1954–2011). Почему я решила о нем написать? Нет, не только по внешнему признаку – «много стихов на церковную тему». К этой теме, к этой реальности Александр Александрович пришел совсем непростым путем. Его судьба – это судьба человека, познавшего собственную греховность и немощь, прошедшего не один круг земного ада – и нашедшего дорогу в рай. Я не знала его лично, но, читая его стихи и прозу, я увидела, что этот человек, при всей неприглядности некоторых страниц его жизни (о чем он сам совершенно откровенно рассказывает), всегда хранил в себе ту самую веру, о которой многократно говорит Христос в Евангелии: «Вера твоя спасла тебя; иди с миром» (Лк.7, 50) – эпизод с грешницей, помазавшей миром ноги Христа и отершей их своими волосами. И та притча, которую Спаситель рассказывает усомнившемуся хозяину дома: «…у одного заимодавца было два должника; один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят…» – к поэту Александру Роскову, как мне кажется, относима прямо: он знал, как много был должен, и как много ему прощено. И потому получал самые непосредственные уверения в Божией помощи:

Акафист старцу Серафиму

Поётся рано, в семь утра.

Одета в траурную схиму

Стоит монахиня-сестра

Над ракою с его мощами

У изголовья. А у ног

Стоит другая. Между нами –

Толпой и ракой – низкий блок,

Переносной такой заборчик

Поставлен – не перешагнёшь!

И хор – то глуше, а то звонче

Поёт… Я чувствую, как дрожь

Под ложечкой вдруг ниоткуда

Возникла, начала расти.

А дальше, дальше было чудо…

Что же это за чудо? Это – непосредственно ощущаемое и точно описанное изгнание из человека бесов. Подобно гадаринскому бесноватому, автор в свое время прописал у себя внутри легион. Сейчас он уже хорошо понимает: «…душа – она ведь тоже храм, где только ангелам и место…». Но как избавиться от падших ангелов? И вот – «к горлу подступает тяжелый и противный ком». Едва не потеряв сознание, человек выталкивает из себя этот незримый для окружающих темный клубок и испытывает блаженное облегчение, бесконечно удивляясь силе святости. Здесь, в этом стихотворном рассказе, Александр Александрович так же искренен, так же честен и беспощаден к себе самому, как и во всех своих стихах, непосредственно связанных с верой, Церковью и покаянием. Состояние, отраженное этими строками, – это состояние благоразумного разбойника. Тому тоже было – не до «лица» собственного, не до мнений чьих бы то ни было, не до поз красивых, не до ролей. Когда читаешь некоторые стихи Роскова, создается впечатление: человек прибит ко кресту. Кресту собственной греховности, немощи, падшей природы. Поэт, как тот разбойник, знает, почему страдает – и знает, что Христос пострадал за него без вины. И устремляется к Нему:

На окне раздёрни занавески,

Пусть за ними дождь и полумгла, –

Там он, монастырь Псково-Печерский,

Где гудят-поют колокола,

Где из келлий строгие монахи

В Сретенский уже ступили храм,

Чтоб служить заутреню. Со страхом

Божьим в этот храм пора и нам.

Да, пора, хотя, конечно, страшно –

Знаю беззаконие моё…

Что с того, что в вечер весь вчерашний

И позавчерашний мы вдвоём,

К Исповеди будущей готовясь,

Покаянный много раз канон

Прочитали? Есть же ещё совесть…

Вспомни – Царь Давид, как плакал он…

Стихи Роскова просты, многим они кажутся приземленными, более того – «рифмованной прозой»; мне приходилось защищать его от резких критиков в социальной сети. Да, его стихи лишены и литературного глянца, и той неотмирной стилистической возвышенности, которая свойственна иным большим поэтам, но вот ему, Роскову, не присуща. Истинной поэзией (а не рифмованной прозой) его стихи, на мой взгляд, делает другое – точность и честность использования слова, отсутствие лишних слов, и, главное, – присутствие всего сердца в каждой строке.

Почему я плачу в День Победы,

Почему бывает горько мне? –

Не терял я ни отца, ни деда,

Никого из близких на войне,

И весь год живу, не вспоминая,

(Будто так и надо), про войну…

А приходит день в начале мая,

День, когда молчит на всю страну

Гулко поминальная минута, –

То в минуту эту каждый раз

Сам не понимаю – почему-то

Слёзы сами катятся из глаз.

Катятся – и не могу иначе…

Каждый год девятого числа

В День Победы я, наверно, плачу

За всех тех, чьи жизни унесла

Та война, за многих, кто не дожил

До Победы, плачу вместо них,

И в стране, наверно, плачут тоже

Миллионы – павшие в живых.

Отгремит салютами столица…

Триста шестьдесят с довеском дней

Будет жизнь сумбурная катиться

По набитой колее своей.

Будут вновь проблемы и задачи

От войны минувшей в стороне…

…Май придёт, и я опять заплачу,

Не стыдясь, о павших на войне.

Церковь Иоанна Златоуста в селе Саунино Каргопольского района

Церковь Иоанна Златоуста в селе Саунино Каргопольского района

Александр Александрович Росков родился в северной глубинке, в деревне Стойлово[1] Каргопольского района Архангельской области. Об обстоятельствах своего рождения он колоритно рассказывает в повести «В ночь с пятницы на понедельник»:

«Я родился в телеге, комариным июньским вечером. Мама начала меня рожать, наша соседка тетка Маша Ермакова запрягла лошадку, положила маму на телегу и повезла в райцентр – в роддом. До райцентра было добрых 20 километров, причем километра три из нашего захолустья до большой дороги – по лесу, по «узкоколейке», укатанной по бокам тележными колесами и утрамбованной в середине лошадиными копытами (…). Как только лошадка выехала на большую дорогу – Петербургский тракт (правда, во времена Советской власти он назывался Ленинградским), я сразу и родился. И женщины повернули обратно в лес и поехали назад, в деревню. А потом с центральной усадьбы прикатил на велосипеде фельдшер Олеша Рябов, перевязал мне пуповину, и я стал жить».

Стихотворение «Детство»:

Домов в деревне было семь,

один родник, двенадцать ёлок.

За лесом, рядышком совсем,

лежал метельный зимний волок.

Под вой ветров в лесной глуши

машины выли, выли волки.

Тяжёлый снег с густых вершин

роняли пасмурные ёлки.

От родника к семи домам

тянулись узкие тропинки.

В семи домах по вечерам

горели лампы-керосинки.

И месяц у окна дремал,

ронял в окно лучи косые.

И я ещё не понимал,

что за окном лежит – Россия...

Отца своего мальчик не знал. Мама работала разнорабочей в соседнем колхозе, ежедневно пешком проходя 4 километра в одну и 4 – в другую сторону. В 1950-х годах в северной деревне не было электричества (керосиновая лампа считалась большим достижением – по сравнению с лучиной), отсутствовали радио и телефон. Единственным транспортный средством, приписанным к селу «на всякий случай», был старый конь Баян. Однако это было родина! И таковой она осталась для поэта до конца его дней. Любовь к родной северной земле, к ее природе, к деревне, крестьянской культуре, талантливым и мудрым землякам, безмерная боль от того, что деревня и село стремительно умирают, народ вымирает, край на глазах становится безлюдным – красная нить и прозаического, и поэтического творчества Роскова:

«Я ухожу с безлюдной своей родины, то и дело оглядываясь на одинокие деревья, унося в кармане несколько сухих еловых шишек с елки, стоящей по-за давно несуществующим домом Степана Павловича и Анны Фоминичны Часовенных…».

Какими они были, эти люди северного села? Вот стихотворение о земляке, которое я просто не могла здесь не привести:

Двадцать лет уж без малого, как я знаком

С деревенским умельцем, простым мужиком.

Он и швец, он и жнец, и на дудке игрец,

Он искуснейший плотник, хороший кузнец.

Не одну он построил в деревне избу,

По фронтонам пустив кружева и резьбу.

Плуг сковал не один, не одну борону,

И берёзку за жизнь посадил не одну.

Он когда-то себя навсегда превозмог

И «зелёного змия» скрутил в узелок.

Он жалеет собак, воробьёв и ворон,

Он в суждениях прям, в разговорах умён.

Он работой живёт, он в работе с утра,

Много он ещё сделает людям добра.

Я к нему прихожу, чай с вареньями пью

И, бывает, вопросы ему задаю:

– Сможешь сделать телегу? А выгнуть дугу?

Поразмыслит немного, ответит: – Смогу.

– А видал ли ты горе? – Видал. И беду.

– На войну бы пошёл? – Коль за правду – пойду.

– А боишься ли смерти? – Смеётся: – Боюсь.

…На таких мужиках вот и держится Русь!

Земляки поэта не забывали Бога, и в этом, может быть, ответ вопрос, откуда у него взялись силы, чтобы всё преодолеть:

«Гагарин полетел в космос в апреле, а месяца за два до этого в Стойлово приехал на лошадке священник из Каргополя и окрестил всех деревенских детишек (…). Сам обряд я запомнил плохо, помню только, что бабушка была очень рада, она гладила крестик на моей шее и приговаривала: «Без Бога – ни до порога…» (…). Почему каргопольский священник решился на миссионерский вояж по деревням – до сих пор неизвестно, намного позже я узнал, что поступок этот не прошел ему даром…».

Дети обреченной северной деревни росли меж двумя мирами – старым, уходившим, но задержавшимися, зацепившимся за что-то здесь, в глуши, далеко от кремлевских звезд, – и новым, который одновременно и звал их к себе, и не очень-то принимал. В стихотворении «Портрет» Александр Александрович вспоминает: обшаривая из чисто детского любопытства покинутые, заколоченные избы «бесперспективной» деревни, мальчишки нашли в одной из них большой дореволюционный портрет Николая Второго:

А с царями разговор короткий:

Нет, не зря вдолбили нам в умы

Про нагайки царские и плётки.

«Расстрелять!» – решили дружно мы

К стенке, мня себя большевиками,

Прислонили мы портрет Царя.

А в него кто первый бросил камень

Я не помню; знаю, что не я.

Мы ушли домой, а там, за нами,

Одиноко, на земле сырой

Погибал расстрелянный камнями

Император Николай Второй…

Дети не ведали, что творили, конечно, но неслучайно же один из них на всю жизнь запомнил этот малозначащий, как показалось бы всем тогда, эпизод…

Жизнь Саши Роскова начиналась просто и сурово: после сельской начальной школы – интернат в Каргополе, затем СПТУ, затем армия – стройбат с полууголовной средой и далеко не уставными нравами… После стройбата Александр становится печником – единственным на всю округу, на несколько сел. Кто бывал в архангельской глубинке, в Каргополе и его окрестностях, тот знает, что такое в тех краях печник. Там и по сей день нет магистрального газа, и 80 процентов домов отапливаются печами. А если печь сделана неправильно, если не все нюансы, как говорится, учтены – она не будет прогревать дом, будет дымить, коптить, превратит жизнь семьи в кошмар. Сашу Роскова класть печи научил Александр Андреевич Старунов: через много лет Александр Александрович посвятит памяти своего тезки замечательное стихотворение, пополнив им яркую портретную галерею земляков-северян:

Он известен был всему району –

Дядя Саша, мастер тёплых дел.

Шли к нему с почтеньем и поклоном

Те, кто у себя иметь хотел

Русскую классическую печку,

Чтоб с лежанкой, с прочною трубой.

Он им не отказывал, конечно,

И, конечно, брал меня с собой.

(…)

Спи спокойно, Александр Андреич,

След твой на земле не стёрла смерть:

Наши печи топятся и греют

Род людской, и долго будут греть…

Но где радость, там и беда: какой же хозяин новенькой, отлично сложенной печки не нальет печникам! А уж добавить-то печники и сами сумеют… И это тоже – то, о чем Александр Александрович и в прозе своей, и в стихах говорит откровенно – как на Исповеди. Исповедальность – одна из главных черт его творчества и характеристика его натуры: он может жить и творить только в поле правды, полной правды – без полуправд.

Вряд ли кто-то из земляков в ту далекую пору не знал, что Саши Роскова есть еще одно занятие – кроме кладки печей и все более частых возлияний: что он с 15 лет пишет стихи…

Исповедальность – одна из главных черт его творчества: он может жить и творить только в поле правды

Литературный успех к деревенскому печнику не спешил, однако пришел вовремя. В 1977-м году (23 года) – первая публикация в районной газете; 1987 год – подборка в сборнике «У северных широт», в 1989-м – альманах «Истоки» издательства «Молодая гвардия» – и приглашение на Всесоюзное совещание молодых писателей, и членский билет Союза писателей СССР. В достопамятном 1993-м году Александр Росков заканчивает заочное отделение Литературного института – семинар Александра Межирова. А дальше – много публикаций в «толстых» журналах, и книжка за книжкой.

В своей автобиографической повести Росков красочно описывает литературную тусовку тех лет. Да, многие из его далеко не бездарных товарищей спились и погибли. Но он удержался на ногах – потому, видимо, что вовремя понял:

«Хорошие стихи на похмельную голову – до поры до времени. Однажды поэт просыпается с ‟большого бодуна”, берет в руки перо и бумагу, ждет, когда пойдут стихи, а их нет. Все! – черт дождался своего часа, теперь поэт уже в его власти, а не во власти Бога. И он должен четко осознать и понять для себя: стихов с похмелья больше не будет, теперь он сам должен работать над ними, благо почин есть. И здесь нужно завязывать с возлияниями – они больше не помощники в творчестве. Те из поэтов, которые не осознавали этого и продолжали ‟квасить” – просто-напросто бесславно спивались, и примеров тому – великое множество».

И также вовремя он понял другое: человек не может справиться с пагубными страстями сам, ему необходима помощь Бога, реальное приобщение Которому возможно лишь в Православной Церкви:

Я стою в уголке. Я готов к отпущенью грехов.

Мне отпустит грехи молодой безбородый священник.

А за мной – и другим. И, молитву святую творя,

удалится в алтарь, и с лицом благочинно-суровым

выйдет с Чашей в руке и прислужником из алтаря –

дать Причастие нам: Кровь Христову и Тело Христово.

Я глотаю её – эту Кровь, эту тёплую Плоть,

становясь в один миг, как младенец – безгрешным и чистым, –

все проступки мои на себя принимает Господь,

Он глядит на меня с новых досок – светло и лучисто.

И вон там, у стены, где волна золотого огня

от свечей восковых освещает большое распятье,

умирает Христос на кресте – за меня! за меня!

за меня и за нас, мои грешные сёстры и братья.

Потому что с грехами своими не справиться нам,

а страдать за других – приведите такие примеры.

...Вышней волей Его на земле возрождается храм,

возрождается храм очищенья, Причастья и веры.

Долг перед Богом – это всегда еще и долг перед людьми, в первую очередь перед близкими – теми, кто от тебя зависит. Самые пронзительные стихи поэт посвящает своей маме –

…будут капли дождя в оконную раму биться.

А за ними вслед закружат белые мухи,

их считай – не считай, всё равно собьёшься со счёта –

столько мух в окне... И у мамы моей – старухи –

будет только одна печаль и одна забота.

Проживая уже четвёртое время жизни,

будет мама моя у окошка сидеть помногу,

совершенно одна на своей одинокой тризне,

и подолгу смотреть на большую – вдали – дорогу,

по которой ушёл, ушагал её сын однажды –

по дороге большой – своей незаметной стёжкой.

Ничего уже для мамы моей не важно,

только я для неё – единственный свет в окошке…

…И супруге, бесконечно терпеливой, сутками молящейся о нем во время его отлучек, любящей, прощающей, но и характер проявить способной. Вина перед женой, которая напоминает ангела с перебитым крылом, заставляет мужа искать помощи у Христа:

…Буду часто ходить в Божий храм,

епитимью любую приму я,

лишь бы только простила жена –

буду жить только в этой надежде,

ведь она мне, как солнце, нужна,

ведь она мной любима, как прежде.

А знакомый священник сердит

на меня. И вещает мне строго:

«Раз жена, так и Бог не простит!»

…Как мне жить без жены и без Бога?

Роспись неба деревянного храма святителя Иоанна Златоуста. Каргополье. Фото: ivan-da-maria.org

Роспись неба деревянного храма святителя Иоанна Златоуста. Каргополье. Фото: ivan-da-maria.org

Не могу не остановиться на поэме Роскова «Украденное небо» – на мой взгляд, это одна из вершин его творчества. Поэма о том, как в позапрошлом веке мужики в каргопольской деревне ставили бревенчатую Никольскую церковь; как неизвестный, но гениальный «богомаз» расписывал ее «небо» (потолок) картинами из Ветхого Завета; как люди превратили потом свой храм в колхозный склад для зерна… А «небо» со всеми его ликами осталось неповрежденным, оно стояло над копотью и пылью, над работающими людьми, и колхозники, утратившие уже веру, все же смотрели на него иногда… и что-то чувствовали. Но вот и колхоз разваливается, и никто уже не хранит в храме зерно. Здание разрушается. Гости из больших городов приезжают иногда в село, восхищаются «небом» храма; но чиновники никак не хотят признать эту роспись культурно-исторической ценностью. Наконец, неизвестные воры, которые, по всей видимости, разбираются в ценностях такого рода лучше, нежели чиновники, похищают «небо», выломав доски из потолка. Где, на каком европейском аукционе всплывут теперь эти росписи? А деревня меж тем умирает нравственно и вымирает физически.

Александр Росков сумел выпрямить дорогу своей жизни, направив ее к единой непреходящей цели

Александр Росков сумел выпрямить дорогу своей жизни, направив ее к единой непреходящей цели. Это так хорошо видно, когда читаешь его мудрые, ясные стихи:

(…)

«Хороша ли жизнь, когда тебе сорок два?» –

Молча сидишь и думаешь, прошлое вороша.

Взяв за ручку чайник кончиком рукава,

утверждаешься в мысли: всё-таки – хороша!

Потому что вот он – вскипевший на газе чай,

и любимая женщина рядом – глаза в глаза,

можно её погладить по щеке невзначай,

можно смешное что-то и ласковое сказать.

Потому что вот она – крыша над головой,

и огурцы с картошкой на скатерти, под парком,

что судьба на прямую вывезла по кривой,

что занавеска мартовским гладится ветерком.

Потому что помнишь: ты в этом мире гость,

и очищаешь душу молитвою и постом,

потому что крепко в стену забитый гвоздь

держит образ Марии с Младенцем Её – Христом...

С 1989 года Росков жил в Архангельске, работал как журналист и редактор газет («Я по профессии газетчик, но по призванию поэт» – из стихотворения «Там, за Тоймой-рекой»), много путешествовал по России и много писал. За свою не столь уж долгую творческую жизнь он получил целый ряд престижных литературных премий: имени Николая Рубцова, имени Федора Абрамова, премию «Имперская культура» имени Эдуарда Володина, имени Бориса Шергина (за книгу «А мне – далекий монастырь…»), наконец, Золотой диплом литературного форума «Золотой Витязь». Но это был уже последний год его жизни на земле – 2011. В апреле наградили, а в июне Александра Александровича, просто переходившего улицу в Архангельске, сбил мотоциклист. Трое суток в реанимации – и кончина.

Могила Александра Роскова на Кузнечевском кладбище в Архангельске

Могила Александра Роскова на Кузнечевском кладбище в Архангельске

У него много трагических, страшных стихов – например, о старухе, покончившей с собой от нищеты и одиночества, или о старике, которого увозят в дом престарелых и который со слезами умоляет соседей кормить его собачку… Но Христос заповедал нам радость совершенную, и закончить мне хочется стихотворением радостным. Вдохнем воздух цветущего северного луга, потрудимся вместе с 12-летним Сашком на сенокосе:

(…)

Траву духмяную, сухую

(и ничего, что ростом мал)

у стога стоя, наверху я

из рук метальщиц принимал,

утаптывал вокруг стожара,

граблями сравнивал бока.

Горели земляничным жаром

вокруг июльские луга.

Мне снизу сено подавали,

я, принимая, успевал

смотреть на голубые дали,

на синий, в дымке, перевал.

Я знал, что там, за перевалом,

лежат в огромный мир пути,

и дело было лишь за малым –

ещё немного подрасти.

Он поднимался выше, выше –

духмяный наш красавец-стог.

И, наконец, я снизу слышал

командное: «Верши, Сашок!»

Стоял я на верхушке стога

под жарким солнышком, в тепле,

и был немного ближе к Богу,

чем те, что были на земле...