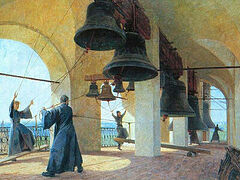

12 июня, в день празднования 650-летия Кирова, в городе проходил фестиваль колокольных звонов «Малиновый звон на Вятке». Колокольня Спасского собора собрала мастеров звонарного искусства из разных городов России.

Звонарь собора Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга, член Ассоциации колокольного искусства России Владимир Кайчук рассказал об особом отношении человека к колоколам в русской культуре, о том, что является главной задачей звонаря и какой посыл он должен вкладывать в звон.

– Владимир Степанович, как давно вы оказались на колокольне?

Я познакомился с местным звонарем, оказался на колокольне и понял: это мое

– На колокольне я с прошлого тысячелетия. Пришел трудиться в собор в 1989 году – меня как реставратора-позолотчика пригласили реставрировать царские врата. Тогда я и познакомился с местным звонарем, оказался на колокольне и понял: это мое. Вскоре предыдущий звонарь ушел на пенсию, и с 1991 года я в штате, уже скоро тридцать пять лет как звоню в колокола Владимирского собора в Санкт-Петербурге, а, позвонив, спускаюсь трудиться в мастерскую уже как реставратор.

– Колокольный звон может способствовать воцерковлению человека: как звонаря, так и тех, кто его слышит?

– Воцерковление происходит не сразу, требуются годы, это процесс, который занимает целую жизнь. И колокольный звон ему способствует как одна из составляющих. Православие – это вообще целая вселенная. Вроде что-то знаешь, но чем выше поднимаешься, тем больше открывается. Думаешь, что познакомился с Евангелием. Взять, например, притчу о блудном сыне – наизусть уже знаешь, а вдруг останавливаешься и осознаешь, что понимал ее по одному, а теперь услышал новый аспект, и у тебя сложилось новое видение. Познание Евангелия и всего Православия – бездонно. Даже у моря есть дно, а познание Бога – безгранично. И колокольное искусство – часть этого процесса.

– Вы участвуете в фестивале с «заготовленным» звоном?

– Даже для участия в фестивале у меня нет заготовленного звона. Каждую звонницу надо прочувствовать, и исполнение рождается уже в процессе. Русские колокольные звоны, с одной стороны, очень простые, они строятся на трех основных характеристиках: темп, тембр, ритм.

Темп зависит от амплитуды раскачивания колокола, которая напрямую связана с его размером, язык является метрономом. Задает темп самый большой колокол звонницы, все остальные под него подстраиваются.

Колокола в смысле их уникальности – как люди. А в русской культуре они и вовсе очеловечены

Тембр уникален для каждого колокола, ведь колокола неповторимы, как люди. Каждый человек ощущает, что он уникален на земле со времен Адама до скончания века, другого такого не будет. Могут быть внешне похожие люди, но все равно каждый неповторим. Ученые говорят, что даже снежинки неповторимы. Колокола в смысле их уникальности – как люди. А в русской культуре они и вовсе очеловечены. У них есть голова, корона, уши, маточник (то, где рождается звук колокола), уши, серьга, язык, губа, плечи, тулово, юбка. И даже отношения среди колоколов – как среди людей: они дружат между собой, соперничают, конфликтуют. И судьбы у них разные: бывают колокола-инвалиды, колокола-сироты. А в советское и даже императорское время как с колоколами поступали? Их ссылали в ссылки, снимали, расстреливали, сбрасывали, заковывали в кандалы, били плетьми. Для души русского человека колокол – как одухотворенная святыня.

Что касается ритма, русский колокол не дает четкой ноты, он создает аккорд, поэтому колокольная музыка – это ритмическая музыка, а не какие-то музыкальные композиции. Мы делаем ритм, и уже ритм создает звукопись. Если мы на разных инструментах будем играть, скажем, произведение «Боже, Царя храни…» (на флейте, органе, трубе, баяне), каждый инструмент будет звучать по-своему, а мелодию мы узнаем. Однако если мы один и тот же звон будем играть на разных звонницах, то это будут разные звоны: по ритму задача будет выполнена, ритм одинаков, а звукопись различна. И если в звоннице сменят какие-то колокола, то звук будет другой.

Важно также то, что звонарь вкладывает в звон при его создании, каков его внутренний посыл. Хорошо, когда даже простой ритмический рисунок призывает человека в церковь: «Лю-бишь Бо-га – хо-ди в храм», – словно сообщает при ударах звук колокола.

– В обществе бытует мнение, что колокола «лечат». Вы его разделяете?

– Как практик скажу, что в обществе колокольному звону приписывают много мистического, легендарного, но чудеса могут произойти через всё что угодно, будь то икона или колокол. Господь сказал: «По вере вашей…». Ведь когда мы обращаемся к иконе, не она сама нам помогает, а Бог помогает нам через святыню. Поэтому думать, что ударил в колокол – и насморка не будет, не стоит. Так не работает.

– Можно ли колокольный звон сравнить с молитвой?

– Это прославление Бога – да. Но молитва – это другое. Это самая тяжелая работа на земле. Молиться за других – это проливать кровь. Христос в Гефсиманском саду молился до кровавого пота. Можете представить такое напряжение?

Что касается колокольного звона, его основная задача – созывать людей в храм. Самый главный звон – это благовест, равномерные удары в колокол. Это благая весть, это Евангелие, это прикосновение к вечности.

А все трезвоны словно нам сообщают: «Всякое дыхание да славит Господа…». В природе так устроено, что вороны каркают, лягушки квакают, соловушки поют, комарики, пчелки, мухи, жуки жужжат, но жужжат по-разному. Так и на колокольне: если речь идет о трезвоне, то его форма – совершенно свободная. А задача – славить Бога.

Звонари, поднимаясь на колокольню, должны памятовать, в Кого они веруют, чтобы не было пустозвонства

Как славить Бога? Есть богословие, но богословом еще надо стать. А есть богославие. Бога славить может всякий. Вот и мы, звоня на колокольне, славим Бога – Отца, Сына и Святого Духа. Возможно, многие звонари сами не задумываются, что, создавая колокольный звон, поют через колокол своей душой и своими руками. Как апостол Павел говорил: «Я знаю, в Кого верую» (ср.: 2 Тим. 1: 12). Так и звонари должны памятовать об этом каждый раз, поднимаясь на колокольню, чтобы не было пустозвонства. К сожалению, некоторые люди, звонящие в колокола, начинают даже в музыке изобретать что-то витиеватое и во имя свое. И человек сам собою доволен, как артист. Но звонарь не должен быть артистом, ведь задача звонаря – созывать в храм и славить Господа. И если человек поклоняется Богу «в духе и истине» (см.: Ин. 4: 24), то у него и колокольный звон будет создаваться «в духе», а не ограничится внешней формой. Это очень важный аспект в делании каждого звонаря.