Память о любом выдающемся человеке прошлого – наше национальное богатство, и, как всякое народное достояние, оно нуждается в бережливом, хозяйском отношении к себе, очищении от наносного, пошлых и сорных плевел.

В.А. Чивилихин

На Тульской земле родились и творили знаменитые писатели, художники, деятели науки и другие выдающиеся личности. Она дала православному миру блаженных Иоанна, покровителя земли Тульской, и Матрону, церковных деятелей А. Глаголева, М. Бурцева и прочих. Одним из тех, кто прославил этот край, был митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай, в миру Николай Васильевич Кутепов – фронтовик и почетный гражданин Нижнего Новгорода.

Представители славного рода Кутеповых испокон веков верой и правдой служили своему Отечеству и Русской Православной Церкви

Представители славного рода Кутеповых испокон веков верой и правдой служили своему Отечеству и Русской Православной Церкви. Наиболее ранние сведения об одном из них имеются в писцовой книге 1588–1589 гг. по г. Дедилову. Этот город-крепость являлся частью Большой засечной черты Российского государства в XVII веке (многокилометровая оборонительная линия из лесных завалов, частоколов, волчьих ям и крепостей) и имел важное стратегическое значение. Здесь находился местный гарнизон, состоявший из стрельцов, пушкарей, затинщиков (обслуживавших крепостную артиллерию) и двух казачьих сотен. Сформированный по указу Ивана Грозного, он на протяжении нескольких веков охранял город от набегов кочевников, а за свою доблестную службу его защитники получали земельные наделы. В их числе фигурировал казак Михайла Кутепов – дальний пращур митрополита. Служивые люди стояли не только на страже рубежей, но и принимали участие в военных походах и боевых действиях по защите русского государства. Так, другой потомок, Федор Степанов – сын Кутепов, проливал кровь в русско-польской войне 1654–1667 гг. в составе рейтарского (разновидность тяжелой кавалерии в России XVII–XVIII веков) полка.

Воцарение Петра I стала для Кутеповых началом нового пути служения государству. Уже в ходе петровских реформ произошла ассимиляция служивых людей с однодворцами. Император, стремившийся укрепить страну, желал видеть казаков в своей регулярной армии. Для этого он перевел их в солдаты и рейтары, при этом сохранив им личную свободу и владения. Уже в рейтарские полки набирали однодворцев – представителей низкого разряда служилых людей. Так, в ведомостях смотра за 1721–1723 гг. (мероприятие при Петре I по рекрутированию дворянства и служилых людей) по г. Дедилову числятся рейтары Никита Филатов и его сын Иван, а также племянник Лаврентий Ермолаев – отпрыски вышеупомянутого дедиловского казака Михайлы.

Полковник Семен Федорович Кутепов Спустя века в июле 1941 года бывший подпоручик царской армии, кавалер Георгиевского креста, полковник Семен Федорович Кутепов обессмертил свой род на поле брани. Фашисты, превосходившие наши войска по численности и вооружению, рассчитывали с ходу захватить важный белорусский оперативно-стратегический узел Могилев и продолжить свое победоносное наступление на Смоленск и Москву. Основной удар вермахта пришелся на советские позиции у деревни Буйничи, где проходила линия обороны. Здесь стоял насмерть 388-й стрелковый полк под командованием Семена Кутепова. Только за один день его воины сумели подбить 39 немецких танков и бронемашин. Теперь обратимся к главному летописцу обороны Могилева писателю К.М. Симонову, который побывал у кутеповцев на передовой и лично увидел искореженную фашистскую технику. Потрясенный до глубины души их героизмом, он вскоре опубликовал свой очерк «Горячий день», где поведал об этих героях. Привожу отрывок из него:

Полковник Семен Федорович Кутепов Спустя века в июле 1941 года бывший подпоручик царской армии, кавалер Георгиевского креста, полковник Семен Федорович Кутепов обессмертил свой род на поле брани. Фашисты, превосходившие наши войска по численности и вооружению, рассчитывали с ходу захватить важный белорусский оперативно-стратегический узел Могилев и продолжить свое победоносное наступление на Смоленск и Москву. Основной удар вермахта пришелся на советские позиции у деревни Буйничи, где проходила линия обороны. Здесь стоял насмерть 388-й стрелковый полк под командованием Семена Кутепова. Только за один день его воины сумели подбить 39 немецких танков и бронемашин. Теперь обратимся к главному летописцу обороны Могилева писателю К.М. Симонову, который побывал у кутеповцев на передовой и лично увидел искореженную фашистскую технику. Потрясенный до глубины души их героизмом, он вскоре опубликовал свой очерк «Горячий день», где поведал об этих героях. Привожу отрывок из него:

«Полк, которым командует полковник Кутепов, уже много дней обороняет город. Здесь воюют не только храбро, здесь воюют умело. Полк зарылся в землю. Напрасно пытались выковырять его немецкая авиация, артиллерия и танки. Глубокие полного профиля окопы снабжены прочными блиндажами и крепкими перекрытиями. Надежно оборудованы наблюдательные пункты. Многие километры ходов сообщения обеспечивают бесперебойную связь. И полк отбивает одну за другой все атаки немцев с жестоким для них уроном».

Пройдут годы, и Симонов отразит подвиг воинов-туляков (388-й стрелковый полк до войны дислоцировался в г. Ефремове Тульской области, его костяк составили жители этого региона) в своем знаменитом романе-трилогии «Живые и мертвые». А первый экземпляр своей книги он подарит вдове полковника Кутепова с надписью:

«Дорогая Зинаида Андреевна! Незабываемая для меня встреча с Вашим мужем в дни боев под Могилевом внушила мне мысль – в образе Серпилина вывести такого человека, каким на войне был полковник Кутепов».

Не померк подвиг Семена Федоровича Кутепова в памяти потомков: в Могилеве в честь героя обороны города назвали улицу и открыли памятник-бюст. Его сын посвятил свою жизнь служению науке. Более 40 лет проработал в Тульском государственном университете доктор технических наук, профессор, автор более 130 научных работ Владимир Семенович Кутепов.

Владыка всегда помнил своих ушедших предков и молился за них

Герой моего повествования владыка Николай, как и любой человек, ощущал неразрывную связь с отчим краем – деревней Абакумовские выселки (другое название – Калмыки). Он всегда помнил своих ушедших предков и молился за упокой душ живших в этом населенном пункте. Деревня Абакумовские выселки, когда-то пожалованная Кутеповым за доблестную службу Отечеству, до революции 1917 года входила в Богородицкий уезд Тульской губернии. Здесь имелось двухклассное начальное училище. Стоит отметить, что раннее этот населенный пункт входил в Дедиловский уезд. В XVIII веке Дедилов утратил свое оборонительное значение, впоследствии часть территории этого уезда с вышеупомянутой деревней вошла в Богородицкий уезд. Ныне деревня Абакумовские выселки находится в Киреевском районе Тульской области.

Неподалеку от этой деревни при селе Крюкове-Пятницком располагалась приходская кирпичная двухпрестольная церковь Иконы Божией Матери «Знамение», возведенная на месте прежней деревянной на средства местного помещика К. Языкова. Здесь крестили, венчали, отпевали и причащали казенных крестьян Кутеповых (в ходе реформы Александра II сословие однодворцев упразднили, они перешли в разряд государственных крестьян). Под сводами храма в 1912 году заключали брак будущие родители митрополита – Василий Ильич и Варвара Ивановна. Большим авторитетом среди крестьян пользовался его прадед Василий Кузьмич: в начале своей деятельности он служил волостным старшиной и членом попечительства Знаменского храма в селе Крюкове. После этого он не менее успешно трудился на церковном поприще: будучи старостой, на протяжении многих лет заботился о благоустройстве и благосостоянии этой церкви. Так, на средства Василия Кузьмича отремонтировали храм, устроили придел в трапезной во имя преподобного Сергия Радонежского. Его сын Петр и крестный вышеупомянутого Василия Ильича достойно продолжил дело своего отца, он трудился на должности церковного старосты в течение четырех периодов.

Теперь настало время познакомить читателя с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем. Неизбежно летит время, многих людей, знавших этого удивительного человека, уже нет в живых, в мир иной ушло и целое поколение «бабушек в платочках», как ласково называл прихожанок владыка Николай. Прошло 24 года со дня его кончины, а память о нем жива. По сей день в Нижегородском крае на возрожденных по его инициативе храмах, радующих великолепием прихожан, звучат колокола, созывающие на молитву. В 2002 году в Нижнем Новгороде был создан благотворительный фонд в его честь, а чуть позднее около здания фонда открыли бюст митрополита Николая. А к 95-летию владыки, накануне Дня Победы 7 мая 2019 года, благодарные горожане у здания духовной семинарии воздвигли ему бронзовый памятник. Автор проекта – скульптор А. Щитов – сумел удачно воплотить в бронзе образ сидящего на скамейке митрополита. Скульптура символизирует его открытость и близость к людям.

Памятник митрополиту Николаю (Кутепову) у здания Нижегородской духовной семинарии

Памятник митрополиту Николаю (Кутепову) у здания Нижегородской духовной семинарии

Как же глубоко владыка был наделен состраданием и сочувствием! Его любил народ. Каждый желающий мог нанести визит митрополиту, и все уходили от него утешенными и духовно успокоенными. Жители и гости Нижнего Новгорода по сей день приходят к нему просто посидеть рядом на лавочке, поделиться своим сокровенным, как это было при его жизни.

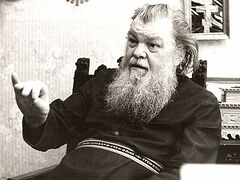

Приветливость и доброта были визитной карточкой митрополита

Приветливость и доброта были визитной карточкой митрополита. Он обладал каким-то особым даром располагать и притягивать к себе всех людей, с которыми встречался по жизни. Легко сходился с людьми различных профессий и исповеданий, ладил со всеми нижегородскими губернаторами и мэрами, оказывал им уважение. Для меня, простого мирянина и его современника, митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай является идеалом человека высокой нравственности и жертвенности, непрестанного служения своему долгу.

Личный референт владыки Николая О. Букова проделала огромную работу, по крупицам собрала малоизвестные материалы его биографии и в память о нем написала книгу-альбом. Люди, близко знавшие митрополита, поделились в этом сборнике своими теплыми и интересными воспоминаниями. О нем повествовали в своих книгах преподаватель и заведующий кафедрой Церковных практических дисциплин Нижегородской духовной семинарии А. Дьяконов и старейший нижегородский журналист А. Цирюльников. Заранее прошу прощения, если забыл упомянуть других авторов. Я очень надеюсь, что, прочитав этот очерк, многие читатели пожелают поближе познакомиться с этим удивительным человеком – героем моего повествования. Прочитав труды упомянутых авторов, они смогут соприкоснуться с его внутренним духовным миром, узнать о его нелегкой судьбе.

Николай Кутепов перед войной Велика была роль матери Варвары Ивановны в жизни владыки. Будучи глубоко верующим человеком, она в течение 11 лет непрестанно вымаливала долгожданного сыночка у Николая Чудотворца. Господь по молитвам этого святителя явил свою милость, и произошло настоящее чудо: 4 октября 1924 года на хуторе Кутепове (находился в двух верстах от Абакумовских выселок) родился будущий митрополит, названный в честь святого покровителя. Здесь прошли его детство и юность.

Николай Кутепов перед войной Велика была роль матери Варвары Ивановны в жизни владыки. Будучи глубоко верующим человеком, она в течение 11 лет непрестанно вымаливала долгожданного сыночка у Николая Чудотворца. Господь по молитвам этого святителя явил свою милость, и произошло настоящее чудо: 4 октября 1924 года на хуторе Кутепове (находился в двух верстах от Абакумовских выселок) родился будущий митрополит, названный в честь святого покровителя. Здесь прошли его детство и юность.

Самым тяжелым испытанием в жизни 18-летнего тульского паренька стала Великая Отечественная война. После окончании средней школы его зачислили в Тульское пулеметное училище, а в 1942 году направили на фронт. Как и сотни его сверстников, он храбро защищал Родину. Ему приходилось бывать в самом пекле сражений за Сталинград, он мог тогда, в декабре 1942 года, навсегда остаться лежать убитым на исковерканной бомбами и снарядами, вспоротой танками земле. Но он продержался, выжил и вернулся израненный с ампутированными на треть ступнями обеих ног – это было очередное Божие чудо. Благодаря самоотверженной молитве матери, он был сохранен для будущих свершений во благо Церкви. Осенью 1943 года после демобилизации он вернулся в родную Тулу.

«Пришел с фронта и первым делом пошел в церковь», – вспоминала сестра владыки

В сентябре 1944 года Николай поступил в Тульский механический институт. Будучи студентом, одновременно прислуживал за архиерейскими богослужениями архиепископу Тульскому.

«Пришел с фронта и первым делом пошел в церковь, – вспоминала позднее Римма Васильевна, сестра владыки. – Стал часто туда ходить. Раз зашел в алтарь, да так и остался там. Видимо, что-то было у него внутри, в душе, с самого детства. То, что отличало его от всех нас, то, что заставило его остаться в Церкви на всю жизнь».

В 1947 году Николай Кутепов выбыл из числа студентов Механического института, чтобы начать подготовку к поступлению в духовную семинарию. В 1950–1952 гг. он учился в Московской духовной семинарии, в период обучения принял сан диакона. В 1958 году закончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Спустя год, приняв монашество, будущий владыка беспрекословно исполнял послушания на ответственных постах в Киевской и Саратовской духовных семинариях. В 1961 году началось его архиерейское служение Богу и людям, которому владыка Николай посвятил 40 лет своей жизни. На долю этого мужественного человека выпало множество испытаний, ему приходилось выстаивать долгие церковные службы на своих искалеченных войной ногах, а его больное сердце часто напоминало о себе.

Нижегородская епархия стала его последним местом служения, ей он отдал почти четверть века, начиная с 1977 года. Здесь он оставил яркий след и добрую память. А его мирянам выпал редкий шанс: они обрели такого митрополита, который стал и святителем, и хранителем земли Нижегородской.

Нижний Новгород, расположенный на слиянии двух крупнейших рек Европы – Оки и Волги, – один из самых древних и живописных городов России со своей знаменитой ярмаркой и Кремлем. Это старинный город, который в XIX веке считался не только «карманом России», но и по праву является крупным центром Православия на территории Поволжья. Особой гордостью Нижегородской епархии считались такие культовые сооружения, как Благовещенский и Печерский монастыри, Успенская и Рождественская церкви, Дивеевская обитель и Макарьевский монастырь, а также множество других святынь.

Нелегко было архиепископу Николаю начинать пастырскую деятельность на Нижегородской земле. Когда он принял епархию, та влачила жалкое существование. Тогда действовали лишь три храма, остальные были разрушены, отняты у Церкви и использовались не по назначению – стали складами, различными мастерскими и т.д. Тяжело жилось священнослужителям и архиепископу. Если на фронте он дрался за каждый дом, село, то в мирное время приоритеты изменились – здесь ему приходилось решать сложные вопросы. Он обивал пороги чиновников в коридорах и ждал их часами, но в большинстве случаев его игнорировали. Были в советское время такие уполномоченные Совета по делам религии, которые неусыпно следили за ним, всячески препятствовали, фактически связывали его по рукам и ногам. Возможно, такими странными методами хотели остудить его пыл, но не таков был архиепископ. Он не собирался сдаваться своему идеологическому противнику. Если ему отказывали, то владыка настойчиво искал другие пути и добивался поставленных целей во благо епархии. Любые неудачи только закаляли его, цементировали веру в Бога и открывали дорогу к новым победам. Авторитет духовного пастыря Николая в 1980–1990 гг. набирал силу, его знали и ценили не только в городе Горьком, в Москве, церковной среде, но и за рубежом.

Мужественный владыка-фронтовик сумел отвоевать у государства территории, раннее принадлежавшие Русской Православной Церкви

Мужественный владыка-фронтовик сумел отвоевать у государства территории, раннее принадлежавшие Русской Православной Церкви. Возвращались в свою родную епархию церкви и храмы со своей многовековой историей, радостями и горестями. После этого ему предстояла нелегкая, но благодатная миссия поднимать храмы из руин. Будучи сильным хозяйственником, он принимал в этом самое непосредственное участие, восстанавливая их по сохранившимся чертежам и фотографиям в первозданном виде. Подобно фениксу из пепла, возрождалось множество храмов. В числе первых значился Спасский Староярмарочный собор – главный храм Нижегородской ярмарки. Это поистине уникальное творение Огюста Монферрана и Августина Бетанкура напоминало знаменитый Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Здесь и нашел свое последнее упокоение в 2001 году владыка Николай. Обрел второе рождение самый высокий храм в Нижегородской области и третий по величине в России собор святого благоверного князя Александра Невского, возведенный на деньги нижегородского купечества. На освящении главного престола храма присутствовал лично император Александр III со своей семьей. К возрожденным относится и любимый в нашей семье Спасо-Преображенский собор, построенный на средства сормовских рабочих. Здесь в 1992 году мы с женой венчались, а чуть позже крестили нашего сына. За время многолетнего пастырского служения митрополита количество православных приходов выросло в 10 раз.

Торжества по случаю второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Дивеевский монастырь, 1991 г.

Торжества по случаю второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Дивеевский монастырь, 1991 г.

Найденные чудесным образом в Ленинградском музее атеизма святые мощи преподобного Серафима Саровского в 1991 году совершили свой «крестный ход» по России. Праздник встречи великого подвижника Русской Церкви стал для верующих великим торжеством. Тысячи людей сопровождали по пути следования эту реликвию; сотни городов, сел и деревень с духовной радостью встречали драгоценную святыню. Перенесение мощей преподобного в Дивеевскую обитель стало отправной точкой ее возрождения. Роль владыки в этом деле Николая была огромной: после многократных попыток он сумел найти общий язык со светской властью и убедить их в необходимости возрождения святынь. Вскоре он стал организатором этих торжественных мероприятий. Исполнились его самые сокровенные мечты: возвращение мощей Серафима Саровского и возрождение Дивеевской обители – четвертого земного удела Божией Матери, о котором она сама известила миру: «Я всегда буду посещать место это и осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете. Это четвертый жребий Мой во Вселенной». Так сбылось предсказание прозорливого старца, сказанное им дивеевским сестрам: «То будет диво, так диво, как грешная плоть убогого Серафима из Сарова в Дивеево перенесется».

Владыка слыл заядлым рыбаком, увлекавшимся зимней и летней ловлей

Митрополиту, как и любому смертному человеку, было свойственно чувство прекрасного, он всегда умел радоваться и наслаждаться каждым моментом жизни. Он был невероятно разносторонне увлеченным человеком. Расскажу о некоторых его увлечениях. Владыка слыл заядлым рыбаком, увлекавшимся зимней и летней ловлей. В его арсенале имелись всевозможные снасти, крючки и мормышки. Возможно, читатель удивится, откуда у митрополита такие светские увлечения, не свойственные его сану. Но он, как и все простые смертные, после напряженных служб и изнурительного труда отдыхал и восстанавливал силы на природе. Для него было счастьем находиться наедине с природой, ее он воспринимал как шедевр.

В редкие минуты отдыха. На рыбалке

В редкие минуты отдыха. На рыбалке

На Руси всегда почитались книги как источник знания, к ним относились, как исходящему от Бога духовному опыту. Подавляющее число книг в старину имело религиозный характер, и очень популярны были жития святых. Таким человеком, который свято чтил традиции русского народа, был и митрополит. Многие редкие издания, поражавшие своим множеством, стали гордостью его огромной библиографической коллекции. Обладая глубокими познаниями в разных областях, он цитировал многих классиков, поражал собеседников своим богатым кругозором. Кандидата богословских наук, кем был владыка, охотно приглашали студенты различных вузов. Выступая перед ними при полных аншлагах, митрополит своей выразительной и красивой речью завораживал слушателей, вызывал у них неподдельный интерес.

Отдушиной для митрополита был сад, который находился при его резиденции. Кроме фруктовых деревьев здесь росли различные экзотические культуры – все они цвели и приносили урожай. Каждое посаженное владыкой дерево или кустарник были для него совершенным творением природы, они доставляли ему радость и истинное наслаждение. Еще одним увлечением владыки были цветы. Он их лично выращивал и проявлял необыкновенную заботу о них. Они, как и люди, отвечали на любовь и заботу своим пышным цветением, их пряный медовый аромат наполнял его сад благоуханием. Все растения были по-своему любимы, неповторимы и имели свое очарование.

Еще одним хобби митрополита считалось коллекционирование хохломских изделий. Они радовали митрополита яркими красками, щедростью узоров и мастерством исполнения. Будучи гостем на фабрике, он с большим интересом наблюдал, как рождаются хохломские шедевры. Он их почитал, ценил и, где бы ни находился в различных паломнических поездках, всегда пропагандировал этот старинный русский народный промысел.

21 июня 2001 года, накануне Дня памяти и скорби в России, Высокопреосвященнейший Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай отошел ко Господу.

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшего раба Твоего Николая, и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все вольные его согрешения и невольные, избавь его от вечных мук и огня геенского, и даруй ему причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованными любящим Тебя: ведь хотя и согрешил он, но не отступил от Тебя, и без сомнения в Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровал, и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовал».