Портал Православие.Ru публикует цикл статей иеромонаха Луки Григориатского, приуроченный к 1700-летию созыва Первого Вселенского Собора. Отец Лука – один из самых известных афонских богословов, насельник монастыря Григориат. Он известен как автор множества публикаций в периодической печати и нескольких книг.

Каково значение Первого Вселенского Собора для истории Православной Церкви? Какие темы были подняты на нем? Почему принятые на Соборе постановления актуальны и в наши дни? Об этом – цикл статей иеромонаха Луки.

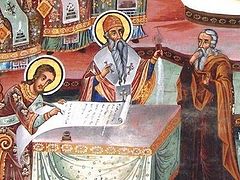

Первый Вселенский Собор; Греция; XVI в.; книжная миниатюра. Местонахождение: Греция, Афон

Первый Вселенский Собор; Греция; XVI в.; книжная миниатюра. Местонахождение: Греция, Афон

- Часть 2 – Первый Вселенский Собор: ход собора и обсуждаемые темы

- Часть 3 – Первый Вселенский Собор: его уроки для нашего времени

Введение

В каждой верной христианской душе чисто звучат апостольские слова:

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь» (Евр. 13: 7–9).

Наше почитание созыва I Вселенского Собора – не только знак того, что мы отождествляем себя с его отцами по образу мыслей и по вере

Если наш долг – почитать духовных отцов, которые ввели нас в духовную жизнь, то тем более мы должны почитать святых отцов I Вселенского Собора и преданно следовать православной вере, которую они нам оставили в наследство. Ибо они передали нам веру во Христа чистой и свободной от всяких человеческих измышлений – и за это мы должны быть бесконечно им благодарны. Наше почитание 1700-летнего юбилея созыва I Вселенского Собора – не только знак того, что мы отождествляем себя с его отцами по образу мыслей и по вере. Этот Собор и сегодня актуален для нас, так как он:

- Выразил догмат о единосущии Сына с Отцом и сохранил Тайну Святой Троицы точно в том виде, в каком она была передана Церкви святыми апостолами, свободной от искажений древних еретиков. Тем самым он дал нам возможность распознавать искажения в учении о Святой Троице, которые появлялись в разных видах в течение веков, вплоть до сегодняшнего дня.

- Утвердил апостольское Предание: осудил существовавшие до этого ереси. Он показал, что основой единства Церкви является согласие в апостольской вере. Он показал, что невозможен протестантский принцип «единство в многообразии традиций». Немыслимо и невозможно единство Церквей, когда в его основании не лежит православная вера.

- Восстановил в единство с Кафолической Церковью бывших раскольников на определенных условиях, касающихся их рукоположения.

- Урегулировал посредством священных канонов вопросы, касающиеся порядка в Церкви, тем самым показав, что соблюдение священных канонов – это наше христоцентричное послушание кафолической воле Церкви.

- Определил юрисдикционные границы тогдашних Поместных Церквей, чтобы освободить Церковь от вторжений на чужую каноническую территорию, которые имели под собой честолюбивые и экспансионистские стремления, вызванные «мирским надмением».

- Показал, что методом церковного богословия является богословие «по-рыбацки» (т. е. по-апостольски, т. к. апостолы были рыбаками. – Прим. перев.). Он отверг философизм[1] (богословие «по-аристотелевски») как ложный метод богословия, потому что он не основан на опыте боговидцев.

- Осудив арианство, отверг человекоцентризм, тем самым указав верный путь ко спасению во Христе.

Иеромонах Лука Григориатский Из всего этого становится очевидно, что намерениям, действиям, целям и результатам трудов богоносных отцов I Вселенского Собора был присущ богочеловекоцентричный (христоцентричный) дух и этос, происходящий от благодати Святого Духа. В стихирах на хвалитех в неделю святых отцов выразительно сказано:

Иеромонах Лука Григориатский Из всего этого становится очевидно, что намерениям, действиям, целям и результатам трудов богоносных отцов I Вселенского Собора был присущ богочеловекоцентричный (христоцентричный) дух и этос, происходящий от благодати Святого Духа. В стихирах на хвалитех в неделю святых отцов выразительно сказано:

«Все собравше душевное художество, и Божественным Духом сразсмотривше, небесный и честный Символ веры, честнии Отцы богописанне начерташа: в немже явственнейше Рождшему собезначальнаго Слова научают, и всеистинно единосущнаго, апостольским последующе проявленно учением» («Всё совокупив душевное искусство, и вместе с божественным Духом исследование проведя, небесный и священный Символ веры досточтимые отцы боговдохновенными письменами начертали. В нём они учат яснейшим образом, что Слово Родившему собезначально и по всей истине единосущно, открыто следуя апостольским учениям»).

«Яко Христовы проповедницы, евангельских предстателие учений блаженнии, и благочестивых преданий… отмстительне тяжкия отгнаша и пагубныя волки, пращею Духа извергше от церковнаго исполнения, падшия яко к смерти, и яко неисцельно недуговавшия» («Как Христовы провозвестники, защитники учений евангельских и преданий благочестивых… по всей справедливости отогнали лютых и пагубных волков, пращою Духа извергнув их из полноты церковной, как падших к смерти и как недуговавших неисцелимо»)[2].

Мысль святых отцов предельно далека от богословски несостоятельного протестантского принципа «всеобъемлемости» (comprehensiveness), согласно которому к Церкви принадлежат все христиане, независимо от догматических различий между ними.

Освящённые епископы-чудотворцы, такие как святители Спиридон Тримифунтский, Николай Мирликийский, Ахиллий Ларисский, Иаков Низибийский, и просвещённые Святым Духом богословы, такие как святитель Афанасий Великий, вдохновлялись богословием, которое не было философией мира сего, не служило какой-либо церковной политике с её земными интересами, но было некой священной мелодией, которую божественные отцы как «лира Духа» исполнили для ближних и дальних: с одной стороны, для нас, членов Церкви, чтобы мы держались далеко от обмирщения в вере, в богословии, в пастырском служении, в миссии, в нравственности, в нашей церковной жизни; а с другой стороны, для раскольников, еретиков и иноверного мира за пределами Церкви, чтобы все поняли, что такое Церковь, что такое Православие, и вернулись в стадо Христово.

Церковь во все времена понимала своё единство прежде всего как единство веры, тождественной апостольской вере

Применение богословских принципов Никейского собора к современной богословской мысли и церковной жизни по случаю 1700-летия его созыва могло бы способствовать следующему:

- Показать, что Церковь во все времена понимала своё единство прежде всего как единство веры, тождественной апостольской вере.

- Обозначить, что ересь существует во все времена как отрицание апостольской веры. Термин «ересь» не может быть исключён из церковного лексикона, если мы хотим, чтобы существовал и старательно сохранялся термин «Православие», – разумеется, с сущностным богословским, а не просто культурным или геостратегическим значением.

- Подчеркнуть опыт святых Церкви, на котором основано торжество идеи «единосущия», чтобы и сегодня достичь существенного преодоления релятивизма в догматическом учении и обмирщения в нравственности, то есть мирского образа мыслей и греховной жизни.

- Осознать, что следующие современные явления носят «антиникейский» дух:

- компромиссы с еретическими учениями прошлого (такие как переосмысление Filioque в так называемом ватиканском «Разъяснении» (Clarification)[3]),

- новые еретические богословские взгляды (такие как принесённые с Запада новоарианские триадологии, которые устанавливают иерархическую градацию между Лицами Святой Троицы и представляют Отца единственным действительным Богом в Троице[4]), а также

- перетолкования постановления Никейского собора об общем праздновании Святой Пасхи, согласно которым сегодня православные и инославные будто бы могут праздновать Пасху «совместно»[5].

Политике Константина Великого вполне подходил экклезиологический дух I Вселенского Собора, так как она богоугодным образом обслуживала истинное богословие и церковное единство. Со времён его преемника Констанция и до наших дней светская власть многократно политически и геополитически обслуживала интересы разнообразных видов ложного богословия: при императоре Валенте – арианство, при Василиске – монофизитство, при Ираклии – монофелитство, при Исаврах – иконоборчество, при Михаиле Палеологе – латинство, а в наши дни – богословский релятивизм и синкретизм.

Политическая поддержка ложного богословия неизбежно приводила к церковному разделению. Типичный пример – раскол византийской элиты в палеологовский период (сер. XIII – сер. XV в.) на сторонников и противников унии с папством. Однако политические факторы сами по себе не были первопричиной церковного разделения; они были лишь «мирским» средством для его проявления. Главной причиной церковного разделения всегда был метод богословия, а именно – каким образом оно осуществляется: «рыбацки-аподиктически»[6] или «аристотелевски-схоластически». На протяжении веков святые отцы богословствовали по-рыбацки, полагая критерием истины опыт достигающих обо́жения людей (откуда и «аподиктическое слово»). Отцы I Вселенского Собора установили догмат о «единосущии», сокрушительный для богословия «по-аристотелевски». Благодаря превосходящему человеческую логику догмату о единосущии впоследствии были опровергнуты такие лжеучения, как несторианство, монофизитство, оригенизм и их различные производные вплоть до сегодняшнего дня.

Епископы-исповедники Никейского собора, носившие на теле ещё свежие раны от недавних мучений при Диоклетиане и Максимине, смогли «пленить всякое помышление [о церковных делах] в послушание Христу» (2 Кор. 10: 5). Так они преодолели существовавшие до тех пор расколы, осудили ереси, установили священные каноны, развили пастырство обо́жения, положили Богочеловека и обожение в Нём в основание христианской жизни и изгнали всякий человекоцентричный подход ко спасению во Христе.

И поэтому всякий раз, когда мы сегодня действуем «по человеку»[7] в личной жизни, в богословии, в пастырстве, в церковной политике, можно уверенно сказать, что мы сползаем к «не-никейскому» образу мыслей, который не зиждется на Предании Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви и не ведёт к верному спасению во Христе.

Исторические документы

Богословское значение I Вселенского Собора

Никейский Собор занимает основополагающее место в сознании Церкви. Он стал основой для всех последующих Вселенских Соборов, так что его богословие не должно допускать сомнений или перетолкований даже в наши дни, характеризующиеся богословским релятивизмом. Мы не можем, например, сказать, что «идея единосущия опасна»[8], потому что поклонники Ария всех времён подвергали её сомнению. Свидетельство святителя Григория Богослова во 2-м послании к Клидонию звучит сокрушительно для современной богословской мысли:

«Поскольку многие, приходя к твоему благоговеинству, требуют точных сведений о вере, а потому ты с любовью просил у нас некоего краткого определения и правила, излагающего образ наших мыслей; то мы писали твоему благоговеинству, что мы (о чём ты знал и прежде писем) никогда ничего не предпочитали и не можем предпочесть никейской вере, изложенной святыми отцами, сошедшимися в Никее для низложения арианской ереси, но с Божией помощью держимся и будем держаться сей веры, излагая подробнее только неполно сказанное ими о Святом Духе (потому что не возникал ещё тогда вопрос о том), то есть, что следует признавать, что Отец, Сын и Святой Дух есть одно Божество, Духа также исповедуя Богом. Итак, с теми, кто так думает и учит, и ты имей церковное общение, ибо и мы имеем; а держащихся иного учения отвращайся и считай чуждыми Богу и кафолической Церкви»[9].

Этот Собор стал основой для всех последующих Вселенских Соборов

А святитель Василий Великий в своём изложении веры, которое подписал Евстафий Севастийский, говорит о необходимости исповедовать непоколебимую и нелицемерную веру в триадологический догмат Никейского Собора, чтобы быть членом кафолической Церкви. Он пишет:

«Если кто, или прежде быв научен другому исповеданию веры, хочет вернуться к правым догматам, или теперь в первый только раз изъявляет желание огласиться учением истины, то надобно научать таковых вере, как она изложена блаженными отцами на Никейском Соборе. Это же самое полезно будет и в рассуждении тех, кого подозревают в противлении здравому учению, и кто прикрывает своё зловерное мудрование благовидными увёртками. Ибо и для сих достаточно изложенной там веры; таковые или исцелятся от тайного своего недуга, или, скрывая его в глубине, сами понесут осуждение за обман, а для нас соделают лёгким оправдание в день Суда, когда Господь откроет скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения (1 Кор. 4: 5). Потому, чтобы быть принятыми, они должны исповедать, что веруют, держась как речений, какие предложены отцами нашими в Никее, так и смысла, какой по здравому разумению выражается сими речениями. Ибо есть и таковые, что, хотя и принимают сию веру, искажают слово истины и по своему произволу толкуют смысл слов, которыми она выражена. Так Маркелл, нечестиво уча об ипостаси Господа нашего Иисуса Христа и именуя Его простым словом, осмелился оправдываться тем, что основания к сему заимствовал из никейского изложения веры, неправо толкуя смысл слова “единосущный”. И некоторые савеллиане, считая, что ипостась и сущность суть одно и то же, из того же изложения извлекают для себя предлог к сложенной ими хуле, потому что в Символе веры приписано: “Если кто говорит, что Сын из иной сущности или ипостаси, то Кафолическая и Апостольская Церковь предаёт таковых проклятию”. Но отцы не сказали там, что “сущность” и “ипостась” одно и то же. Если бы эти два слова означали одно и то же понятие, то какая нужда была бы употреблять оба? Напротив того, явствует следующее: поскольку одни отрицают, что Сын от сущности Отца, а другие утверждают, что Он не только не от сущности, но даже от другой какой-то ипостаси, то Отцы отринули то и другое как чуждое церковному разумению»[10].

Слова догматических формулировок не должны подвергаться перетолкованию посредством псевдобогословских человеческих выдумок

Эти верховные отцы, Василий и Григорий, выражают основополагающую истину: слова догматических формулировок не должны подвергаться перетолкованию посредством псевдобогословских человеческих выдумок.

Но почему был созван знаменитый I Вселенский Собор и как он проходил?

Причиной созыва Собора стали потрясения, вызванные в Церкви расторжением церковного единства, сначала в Александрии, а затем и в других восточных областях империи.

Волнения в Александрии

О начале арианской ереси в Александрии блаженный Феодорит Кирский в своей «Церковной истории» повествует следующее:

«В это время стоявший в чине пресвитеров, имевший поручение изъяснять Божественное Писание Арий, видя, что Александр получил кормило архиерейства, не вынес приражения зависти, но, возбуждаемый ею, изыскивал предлоги ко вражде и ссоре. Достохвальная жизнь Александра, конечно, не позволяла ему сплести на него клеветы, однако ж, движимый завистью, он не мог и успокоиться. Нашедши такого человека, противник истины (диавол) поднимает через него и распространяет в Церкви бурю – именно убеждает его идти открыто против апостольского учения Александра. Следуя Божественному Писанию, Александр называл Сына равночестным Отцу и имеющим ту же сущность с родившим Его Богом, а Арий, противоборствуя истине, стал называть Сына творением и созданием и говорил, что было время, когда Его не было, присоединяя к тому и прочее, что мы яснее узнаем из его сочинений. Такое учение он распространял не только в Церкви, но и во внешних собраниях и сходбищах и, ходя по домам, увлекал на свою сторону всех, кого мог. Александр, защитник апостольских догматов, сперва старался вразумить его увещаниями и советами, но, когда увидел, что тот действует с неистовой дерзостью и бесстыдно проповедует своё нечестие, исключил его из священнического чина»[11].

Ересь очень быстро распространилась и по другим провинциям Палестины, Антиохии и Малой Азии. Александрийский архиепископ Александр составил замечательное послание епископам крупных церковных центров – Александру Константинопольскому, Филогонию Антиохийскому, Евстафию Верийскому и другим поборникам апостольских догматов. В нём он пишет:

«Страдая от них, я признал необходимым известить ваше благоговеинство, чтобы вы остерегались их – как бы кто-нибудь из них не дерзнул войти в ваши епархии либо сам собою (ведь обманщики умеют прикрывать своё лукавство), либо посредством посланий, способных своими искусными софизмами обмануть тех, которые внимают им с простою и чистою верою. Так Арий и Ахилла недавно создали шайку… и непрестанно днём и ночью вымышляют клеветы на Христа и на нас. Осуждая всё апостольское благочестивое учение и, подобно иудеям, составив христоборственное сборище, они отвергают божество Спасителя нашего и проповедуют, что Он равен всем людям… Но они ради нас стали везде бегать, начали обращаться к единомысленным с нами сослужителям нашим, показывая вид, будто хотят мира и согласия, в самом же деле под образом благожелания стараясь увлечь некоторых между ними в болезнь свою. От этих последних они испрашивают письма с тонкими рассуждениями, чтобы, прочитывая их с иным смыслом тем, которых обманули, сделать их нераскаянными в своём заблуждении и укоренить их в нечестии, и утверждают, будто бы на их стороне есть и епископы, держащиеся того же образа мыслей»[12].

(Продолжение следует.)