«Я – бедный мещанин. Круг моих знакомых не велик и не завиден. Образование получено мною весьма недостаточное, но с раннего детства в душу мою запала глубокая любовь к литературе. Помню, как всякое произведение запечатленное талантом, приводило меня, еще ребенка, в восторг, который я не мог себе объяснить. Как тогда билось мое сердце! Как быстро обращалась кровь в моих жилах! Этой любви я не утратил и доселе. В моей грустной действительности единственное для меня утешение – книги и природа: в беседе с нею я забываю все меня окружающее. Она – мой первый наставник, научивший меня знать и любить Бога. Она – моя мать, утешающая меня в минуты тоски и сомнений. Изумляя меня своею тишиною и величием, она заставляет меня слагать задумчивую песнь и проливать сладкие слезы…».

Такое письмо получил в ноябре 1853 года Федор Алексеевич Кони – драматург, издатель, редактор литературного журнала «Пантеон», отец известного правоведа. К сожалению, неизвестно, какие стихи приложил к этому письму автор – 29-летний Иван Саввич Никитин, недоучившийся семинарист из Воронежа, сын хозяина постоялого двора и главный на этом дворе управитель и работник: «дворник» – так тогда это называлось. Литературный успех воронежского дворника был еще впереди.

Почему я решила написать о Никитине для православного, церковного интернет-ресурса? Нет, не только потому, что в его творчестве неотъемлемо присутствует христианская, евангельская тема и символика. Не только потому, что его очень любил другой Иван русской поэзии – Бунин; а вот Чернышевский ругал. В Иване Никитине для меня раскрылась красота русской души, ее тонкость, чуткость, ее смирение и бесконечная сострадательность.

В Иване Никитине для меня раскрылась красота русской души, ее тонкость, чуткость, ее смирение и бесконечная сострадательность

Никитин сегодня мало кому знаком, да впрочем, вряд ли я имею право упрекать других – сама по-настоящему открыла его для себя лишь недавно; а меж тем его поэзия и проза – живая часть нашего духовного наследства, то, что мы призваны сохранить и передать дальше. Для чего? Для того, чтобы знать ответ на вопрос, кто мы; чтобы сознавать и чувствовать себя русскими.

Ему было суждено пушкинское недолголетие – 1824–1861. Из Воронежа он выезжал только один раз, незадолго до смерти – увидеть, наконец, обе столицы; а так весь отпущенный срок безвыездно провел в этом городе – степном придонском форпосте России. Вот как изображен Воронеж в первой главе поэмы Никитина «Кулак» (1854–1857):

…Скрипят колёса. За волами

Шагают чумаки с кнутами;

Кипит народом перевоз.

Паром отчалили лениво,

Ушами лошади пугливо

Прядут; рабочие кричат,

И плещет по воде канат.

Шлагбаум, с образом часовня,

Избушки, бани, колокольня

С крестом и галкой на кресте,

И на прибрежной высоте

Плетни, поникнувшие ивы –

Всё опрокинуто в реке.

Белеют мойки вдалеке,

Луками выгнулись заливы;

А там – кусты, деревня, нивы

Да чуть, приметный сквозь туман,

Средь поля чистого курган.

Поразительная чуткость к живой красоте природы спасала этого одинокого странного мальчика, юношу, взрослого человека – всю его короткую жизнь.

Природа, действительно, учила его любить Бога, она свидетельствовала перед ним о Творце и тем самым умиротворяла мятущуюся душу:

В синем небе плывут над полями

Облака с золотыми краями;

Чуть заметен над лесом туман,

Теплый вечер прозрачно-румян.

Вот уж веет прохладой ночною;

Грезит колос над узкой межою;

Месяц огненным шаром встает,

Красным заревом лес обдает.

Кротко звезд золотое сиянье,

В чистом поле – покой и молчанье,

Точно в храме, стою я в тиши

И в восторге молюсь от души.

(1858)

Поэт чувствовал свое родство с природой, со всею тварью, это вселяло в него чувство неслучайности собственного существования и давало ему силы для жизни:

Один я... И сердцу, и думам свобода...

Здесь мать моя, друг и наставник – природа.

И кажется жизнь мне светлей впереди,

Когда к своей мощной, широкой груди

Она, как младенца, меня допускает

И часть своей силы мне в душу вливает.

(1849)

В изображении природы Никитин удивительно точен, тонок и свеж: у него отсутствуют штампы и влияния, есть только собственный взгляд.

В изображении природы Никитин удивительно точен, тонок и свеж

Вот какова родная ему придонская степь в незаконченной поэме «Городской голова» (отрывок под названием «Поездка на хутор» опубликован в журнале «Русское слово» в 1859-м году).

По всей степи – ковыль, по краям – всё туман.

Далеко, далеко от кургана курган;

Облака в синеве белым стадом плывут.

Журавли в облаках перекличку ведут.

Не видать ни души. Тонет в золоте день,

Пробежать по траве ветру сонному лень.

А цветы-то, цветы! как живые стоят,

Улыбаются, глазки на солнце глядят,

Словно речи ведут, как их жизнь коротка,

Коротка, да без слёз, от забот далека.

Вот и речка… Не верь! то под жгучим лучом

Отливается тонкий ковыль серебром.

Высоко-высоко в небе точка дрожит,

Колокольчик весёлый над степью звенит,

В ковыле гудовень – и поют, и жужжат,

Раздаются свистки, молоточки стучат;

Средь дорожки глухой пыль столбом поднялась,

Закружилась, в широкую степь понеслась…

На все стороны путь: ни лесочка, ни гор!

Необъятная гладь! неоглядный простор!

И этот взгляд не может не видеть за тварью Творца:

Присутствие непостижимой силы

Таинственно скрывается во всем:

Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном,

И в блеске дня, и в тишине могилы,

В движении бесчисленных миров,

В торжественном покое океана,

И в сумраке задумчивых лесов,

И в ужасе степного урагана,

В дыхании прохладном ветерка

И в шелесте листов перед зарею,

И в красоте пустынного цветка,

И в ручейке, текущем под горою.

(1849)

Иван Алексеевич Бунин в своей статье «Памяти сильного человека» (к 70-летию со дня рождения Никитина, соответственно, 1894 год) пишет, что поэт

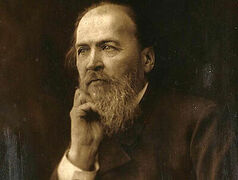

«…был сын своего отца, первого бойца на кулачных боях в Воронеже, сын своего оригинального сословия. Какая полнота его лучших типических черт сохранилась в великом поэте! Всмотритесь в его лицо на портрете: и посадка, и черты лица, и эти немного приподнятые брови, и этот взгляд прекрасных скорбных глаз – взгляд искоса – все типично! Откройте его книгу – в языке поэта много своеобразных выражений, оборотов именно того говора, которым отличается его сословие. Вспомните его жизнь – это не жизнь легкомысленного интеллигентного пролетария, не беспечность артиста…».

Да, путь Ивана Саввича нисколько не походил на биографию писателя-дворянина. Он не заканчивал лицеев и благородных пансионов, не переступал порога университета, хоть и мечтал об этом в свое время. Никитины происходили из духовного сословия, но – все, как на подбор – отличались строптивым нравом; историю их рода рассказывает Виктор Кузнецов, автор книги «Иван Саввич Никитин»[1]. Дед поэта, Евтихий Никитич, унаследовал от своего отца – Никиты Герасимова – место дьячка Христорождественской церкви села Казачье Елецкого уезда Воронежской губернии. Савва Никитин был младшим из семерых его детей. Дьячок Евтихий вступил в конфликт с духовенством из-за несправедливо скудного денежного содержания младших причетников, и в итоге в 1801-м году выписался вместе со всем своим семейством из духовного сословия и сумел выбиться в люди. У него была собственная маслобойня. Не пропал и его сын Савва: он завел собственный свечной завод, торговал свечами. Воронеж, освященный именами двух святителей, Митрофана и Тихона, уже тогда был центром паломничества: богомольцы расхватывали свечки, и какое-то время семья Саввы Никитина не знала нужды. Савва Евтихиевич (или Евтеич, как звали его все) был человек неглупый, грамотный, любил читать книги духовного и светского содержания. Но характер у него был – не приведи Бог; тому много свидетелей, среди коих и единственный сын его Иван. Самодурство, часто хмельное, деспотичность, сварливость, отсутствие всякого уважения к близким, склонность попрекать их куском хлеба – всё это нашло потом отражение в тех литературных образах, которые создавал его сын. Есть свидетельства, что Евтеич и сам признавал себя в главном герое поэмы «Кулак»[2] – Карпе Лукиче:

Скрипит крылечко, – он идёт.

Сюртук до пят, в плечах просторен,

Картуз в пыли, ни рыж, ни чёрен,

Спокоен строгий, хитрый взгляд,

Густые брови вниз висят,

Угрюмо супясь. Лоб широкий

Изрыт морщинами глубоко,

И тёмен волос, но седа

Подстриженная борода…

А мать Ивана Саввича, Прасковья Ивановна, узнаваема в кроткой, безответной и набожной Арине – жене буяна и пройдохи Лукича.

Каким осталось в памяти поэта детство? Грустным, да; но не только грустным: как уже сказано, он сызмала знал, где искать радость:

Однообразно и печально

Шли годы детства моего:

Я помню дом наш деревянный,

Кусты сирени вкруг него,

Подъезд, три комнаты простые

С балконом на широкий двор,

Портретов рамы золотые…

(…)

С каким восторгом я встречал

Час утра летнею порою,

Когда над сонного землею

Восток безоблачный пылал,

И золотистыми волнами

Под дуновеньем ветерка

Над полосатыми полями

Паров вставали облака!

С какой-то тайною отрадой

Глядел я на лазурь небес,

На даль туманную и лес

С его приветливой прохладой,

На цепь курганов и холмов,

На блеск и тень волнистой нивы,

На тихо спящие заливы

В зеленых рамах берегов.

Дитя степей, дитя свободы,

В пустыне рос я сиротой,

И для меня язык природы

Одной был радостью святой...

(«Воспоминание о детстве», между 1849 и 1853)

При всем своем деспотизме, сына Савва Евтихиевич хотел видеть образованным. Для того, чтобы «иносословного» (как тогда говорили) отрока приняли в духовное училище, отцу-мещанину пришлось обращаться к правящему архиерею, архиепископу Воронежскому и Задонскому Антонию[3], и владыка дал согласие.

То впечатление, которое осталось у поэта от бурсы – духовного училища (не путать с семинарией), – отчасти отражено в его прозаическом произведении «Дневник семинариста»; упомянутый выше Виктор Кузнецов приводит и иные свидетельства о царившей там атмосфере. Мрачное здание с решетками на окнах, зимой почему-то не топленное; беспощадные порки за малейшую провинность или ошибку, отсутствие не только что любви к детям, но и просто сколько-нибудь благоразумного к ним отношения. Однако Ваня Никитин числился одним из лучших – и учебой своей, и поведением, – потому по окончании бурсы был переведен в семинарию. Семинария ярко изображена Никитиным в том же «Дневнике». Оно написано в жанре дневника от лица Василия Белозерского, сына сельского священника[4]. Василий сравнивает семинарию с училищем – бурсой, и это сравнение в пользу первой:

«Ну, в семинарии у нас совсем не то, – сообщает Василий, – розги почти совсем устранены, а если и употребляются в дело, так это уж за что-нибудь особенное. Наставники обращаются с нами на ‟вы”, к чему я долго не мог привыкнуть. Оно в самом деле странно: профессор, магистр духовной академии, человек, который Бог знает чего не прочитал и не изучил, обращается, например, ко мне или к моему товарищу, сыну какого-нибудь пономаря или дьячка, и говорит: ‟Прочтите лекцию”. Долго я не мог к этому привыкнуть. Теперь ничего. И мне становится уже неприятно, иногда и вовсе обидно, если кто-либо говорит мне ‟ты”; в этом ‟ты” я вижу к себе некоторое пренебрежение».

Однако, читая «Дневник семинариста», мы видим, насколько же не удовлетворяет живого и любознательного юношу то обучение, которое он должен проходить, и та атмосфера, которая царит в этих стенах. Здесь нет живой мысли, нет радости познания, здесь профессор (профессорами называют всех преподавателей семинарии) читает неудобоваримую философию вслух с пожелтевшей тетради, по которой когда-то учился сам, – и не может добавить собственного слова. Здесь – да, устранены (точнее, ограничены) телесные наказания, но не устранены бессмысленные унижения. Семинаристу внушают: «Ты должен быть вот таким, делать вот это, успевать в том-то», – а он не хочет. Он хочет в университет – это дверь в другую, настоящую жизнь! – но его отец-священник категорически против: он убежден, что сын должен быть его повторением, тем же, что являет собою он сам. А что же он собою являет, Васин батюшка, неплохой, в сущности, человек, – как он живет, как служит?.. Почему престольный праздник сельского храма – Успение Пресвятой Богородицы – запоминается не богослужением, не проповедью, не светлым чувством духовного торжества, а могучим застольем, большинство участников которого под конец не в силах даже выйти из-за стола, так за ним и засыпают? Почему Венчанию будущих супругов предшествует торг со священнослужителем – сколько-де, отец, возьмешь?.. «Дневник семинариста» – это о том, в чем человек задыхается. Друг Василия Белозерского Яблочкин – даровитый юноша, круглый сирота, пробивающий себе дорогу самостоятельно – учит его читать настоящую литературу, пытается вдохнуть в него силы на бунт против патриархального отцовского всевластия… Но заканчивается всё трагически: семинарист Яблочкин во цвете лет умирает в семинарской больнице, такой же убогой, как и общежитие. В уста Яблочкина Никитин вкладывает едва ли не самое тяжелое стихотворение в русской поэзии XIX столетия:

Вырыта заступом яма глубокая.

Жизнь невеселая, жизнь одинокая,

Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,

Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая, –

Горько она, моя бедная, шла

И, как степной огонек, замерла.

Что же? усни, моя доля суровая!

Крепко закроется крышка сосновая,

Плотно сырою землею придавится,

Только одним человеком убавится…

Убыль его никому не больна,

Память о нем никому не нужна!..

Вот она – слышится песнь беззаботная:

Гостья погоста, певунья залетная,

В воздухе синем на воле купается;

Звонкая песнь серебром рассыпается…

Тише!.. О жизни покончен вопрос.

Больше не нужно ни песен, ни слез!

Необходимо подчеркнуть, что «Дневник семинариста» – это все же литературное произведение, а не автобиография: на деле же не все так мрачно было в Воронежской семинарии тех лет. Во всяком случае, именно там семинарист Никитин начал сочинять стихи и получил поддержку учителя словесности Николая Степановича Чехова – незаурядного, живого и остроумного человека, который сам происходил из духовного сословия, закончил Киевскую академию и оставил добрый след в судьбах многих семинаристов. Но здесь очевидно другое: к Василию Белозерскому – как и к Ивану Никитину – уже в юности приходят самые серьезные, кардинальные вопросы о смысле и цели человеческого существования, о значении человека, о его возможностях и его долге. Никитину предстоит решать эти вопросы до конца земного пути.

Но мы забежали вперед: «Дневник семинариста» Никитин писал в последние два года своей жизни. А тогда, в юности, он просто опустил руки и перестал – при всех его природных способностях! – учиться в семинарии. В итоге был исключен «по малоуспешности, по причине нехождения в класс»[5]. Тем же временем серьезно пошатнулись дела Саввы Евтихиевича: свечной завод разорился, ему удалось купить бедный постоялый двор. Распродавать на базаре остатки свечек пришлось сыну Ивану; на его же плечи легла и «мужицкая гостиница». На постоялом дворе Никитиных останавливались ямщики, извозчики (крестьяне, которые ходили в извоз), бурлаки, косари, бродившие по Руси искатели лучших заработков и лучшей доли. Иван Саввич принужден был возиться с ними с утра до вечера, продавать им сено и солому, на рассвете его будила кухарка тетка Маланья и спрашивала, в каком горшке, большом или малом, варить горох для проезжающих. Прасковья Ивановна к тому времени уже умерла, так и не сумев исполнить свою мечту – хорошо женить сына. Сын жил теперь вдвоем с буйным, запойно пившим отцом во флигеле возле постоялого двора. Отношения с родителем стали постоянной пыткой: рвущая душу жалость сталкивалась с настоящей ненавистью. И в этих условиях рос и обретал себя русский поэт Иван Никитин.

Но именно в это время у него появляются новые друзья. Как пишет Федор Сивицкий:

«В конце 1840-х и в начале 1850-х годов Воронеж выделялся своей интеллигенцией среди наших провинциальных городов. Здесь в это время собралось много питомцев университетов Московского, Петербургского и Харьковского, занимавших различные должности по административной и педагогической части. Все это были по большей части люди молодые, энергичные, проникнутые любовью к науке и литературе и вносившие оживление в умственную жизнь провинциального общества»[6].

Никитин входит в литературно-философский кружок, сложившийся вокруг Николая Второва – сотрудника газеты «Воронежские губернские ведомости», историка, этнографа и статистика[7]. Человек «из народа», дворник[8], пишущий хорошие, по-настоящему литературные стихи, привлекает здесь всеобщее внимание: Иван Саввич получает наконец поддержку своим творческим усилиям. В 1853-м году его стихи – «Русь», «Война за веру», «Моление о чаше» – впервые появляются в печати – в «Воронежских губернских ведомостях». «Русь» перепечатана «Санкт-Петербургскими ведомостями». В июньской книжке журнала «Отечественные записки» за 1854 год опубликованы 9 стихотворений Никитина и статья Александра Нордштейна, знавшего поэта по воронежскому кружку, о его творчестве. В 1856-м году, благодаря графу Дмитрию Николаевичу Толстому – на тот момент столичному чиновнику, меценату, вице-директору департамента исполнительной полиции, а впоследствии, с 1859 года, воронежскому губернатору – в Санкт-Петербурге выходит первый сборник Никитина. Его встречают по-доброму. Правда, без ложки дёгтя не обходится:

«...В целой книге Никитина нет ни одной пьесы, которая обнаруживала бы в авторе талант или по крайней мере поэтическое чувство»,

– так пишет анонимный автор «Современника», который на поверку оказывается... Николаем Чернышевским. Ранимый, болезненно-впечатлительный Иван Саввич переносит этот удар тяжело, но вера в собственные силы ему не изменяет, и время работает на него: о воронежском самородке говорит уже вся читающая Россия. В один прекрасный день к Никитину на постоялый двор явилась делегация во главе с воронежским губернатором, князем Юрием Алексеевичем Долгоруковым, и вручила ему подарки от членов Императорской фамилии – золотые часы с цепочкой и два перстня; граф Толстой потрудился преподнести никитинский сборник Великому князю Константину Николаевичу.

Все, наверное, знают, что у Никитина был земляк-предшественник – Алексей Кольцов; он на 15 лет старше Никитина, и умер, когда последнему было 18 лет. Никитин знал и любил стихи Кольцова, но вот лично знакомы они, судя по всему, не были. В их судьбах – как внешних, так и внутренних, духовных – много общего. И, когда на российском литературном небосклоне начала восходить звезда Ивана Никитина, многие хотели видеть в нем «второго Кольцова»; об этом достаточно подробно пишет автор упомянутой выше книги о поэте – Федор Ефимович Сивицкий. Но, хотя в ранних своих стихах (в той же «Руси») Иван Саввич не преодолел еще некоторого подражания предшественнику (на что обращает внимание и редакция «Санкт-Петербургских ведомостей»), то зрелый Никитин – совсем не Кольцов. По мысли Сивицкого,

«Никитин… далек был от непосредственности Кольцова; на всех его произведениях лежит печать сознательности, ‟ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”, в них видно, наконец, влияние образования и литературы».

Можно добавить, что Никитин – человек другой эпохи: времена в том столетии менялись быстро… Словом, это два разных лица. Два разных самобытных дарования – прасол Алексей Кольцов и работник постоялого двора Иван Никитин. Но оба они свидетельствуют об одном – о духовном богатстве и творческих силах русского человека, о том, что вложено в него изначально и призвано победить.

Никитин – поразительный реалист и портретист: в своих эпических произведениях (своего рода стихотворных рассказах) он дает точный и богатый подробностями срез русской провинциальной жизни середины XIX века. Его герои – крестьяне, ямщики, бурлаки, косари, купцы, нищие, сельские священники и дьячки, семинаристы и мелкие чиновники, честные труженики и пройдохи, соблазненные девушки и горюющие вдовы, малые дети и дряхлые старики – запоминаются сразу и надолго. И главная движущая, творящая сила здесь, безусловно, сострадание, которое не имеет ничего общего с унижающей человека жалостью. Отношение Ивана Никитина к людям – воистину христианское и… очень русское: это уважение к каждому человеку, почитание в нем образа Божия, прощение, уверенность в том, что в каждом, даже и самом темном, казалось бы, человеке, таится свет. Поэт не отделяет себя от своих немощных и грешных персонажей, он знает, что и сам вполне мог оказаться таким же, как спившийся и опустившийся «кулак» – Карп Лукич:

И мне по твоему пути

Пришлось бы, может быть, идти,

Но я избрал иную долю…

Как узник, я рвался на волю,

Упрямо цепи разбивал!

Я света, воздуха желал!

В моей тюрьме мне было тесно!

Ни сил, ни жизни молодой

Я не жалел в борьбе с судьбой!

Во благо ль? Небесам известно…

Но блага я просил у них!

Не ради шутки, не от скуки

Я, как умел, слагал мой стих, –

Я воплощал боль сердца в звуки!

Моей душе была близка

Вся грязь и бедность кулака!

В ничем не примечательных, казалось бы, персонажах Никитина до времени скрываются огромные нравственные силы, но как же они проявляются? Тоже внешне не примечательно: сосед-столяр, любивший дочь Карпа Лукича Сашу, по вине неумного отца так ее и не получивший, страшно это переживает, готов сломаться, загулять, спиться, но – нет, он вовремя останавливается… и, единственный, – протягивает руку помощи одинокому, обнищавшему, бездомному Карпу Лукичу. Красавец Тарас (одноименное стихотворение 1855, редакция 1860 г.), полный жизни, полный песен, золотой работник и смелый заступник обижаемых, погибает, спасая тонущего человека. Безымянный герой стихотворения «Бурлак» (1854), подобно Иову, теряет всех близких, лишается достатка, оказывается в бедности, впадает в страшное уныние… Но ему стыдно унывать, да и земляки не спешат его жалеть, скорее, наоборот:

Нет, по-нашему так: коли быть молодцом,

Не тужи, хоть и горе случится!

И человек, образумившись (как выражается сам), продолжает жить и находит свое счастье в труде, в русском просторе, природе, песне.

Совершенно удивительный и точный портрет русского человека нарисован в стихотворении «Деревенский бедняк» (1857). Здесь и Божии дары, врученные человеку – ум и душевная теплота, – и немощь его в столкновении с нуждой, и отчаяние, и нерастраченная радость, которой, увы, только кабацкий хмель помогает песней вырваться из груди на волю, и героизм, и бесконечное терпение, и смирение перед смертью…

Герои Никитина много страдают; поэту, который всю жизнь провел в самой народной гуще, их страдания понятны без объяснений

Конечно, герои Никитина много страдают; поэту, который вышел из низов и всю жизнь свою провел, что называется, в самой народной гуще, их страдания понятны без объяснений. Конечно, в его стихах есть ноты социального протеста, они неизбежны: Иван Саввич был решительным противником крепостного права, успел порадоваться Манифесту 19 февраля 1861 года, при этом, видя настроения окрестный помещиков, очень волновался: получат ли крестьяне землю и свободу на деле? Ему было присуще чувство личной ответственности за происходящее в его Отечестве – и мучительное неудовлетворение собой:

Чужих страданий жалкий зритель,

Я жизнь растратил без плода,

И вот проснулась совесть-мститель

И жжет лицо огнем стыда.

Чужой бедой я волновался,

От слез чужих я не спал ночь, –

И все молчал, и все боялся,

И никому не мог помочь.

(…)

Мой дух сроднился с духом века,

Тропой пробитою я шел:

Святую личность человека

До пошлой мелочи низвел.

Это из стихотворения «Горькие слезы», 1858 год; обратим внимание на строчку о святости личности.

Иван Никитин был человеком глубоко – вот именно, глубоко, не на поверхности – верующим. А верующий – это всегда сострадающий Христу: поэт слышал Гефсиманскую молитву Богочеловека:

Что думал Он в минуты эти,

Как Человек и Божий Сын,

Подъявший грех тысячелетий, –

То знал Отец Его один.

Но ни одна душа людская

Не испытала никогда

Той боли тягостной, какая

В Его груди была тогда…

(«Моление о Чаше», 1853 – одно из первых опубликованных стихотворений Никитина)

Вернувшись к «Дневнику семинариста», мы не можем не предположить: всё то в церковной среде, что порождаемо грехом, теплохладностью, фарисейством, корыстью, внутренним отступничеством при внешней благопристойности, – было для поэта Никитина таким же мучением, как домашняя тирания отца, как его пьянство. Что тут, что там нет главного: любви. Но сколько же любви, сколько живого молитвенного чувства в его стихах!

Сколько же любви, сколько живого молитвенного чувства в его стихах!

Бывают минуты, – тоскою убитый,

На ложе до утра без сна я сижу,

И нет на устах моих теплой молитвы,

И с грустью на образ святой я гляжу.

Вокруг меня в комнате тихо, безмолвно...

Лампада в углу одиноко горит,

И кажется мне, что святая икона

Мне в очи с укором и строго глядит.

(…)

И вспомню я крест на Голгофе позорной,

Облитого кровью страдальца на нем,

При шуме и кликах насмешки народной

Поникшего тихо покорным челом...

И страшно мне станет от этих видений,

И с ложа невольно тогда я сойду,

Склоню пред иконой святою колени

И с жаркой молитвою ниц упаду.

И мнится мне, слышу я шепот невнятный,

И кто-то со мной в полумраке стоит;

Быть может, незримо в тот миг благодатный

Мой ангел-хранитель молитву творят.

И в душу прольется мне светлая радость,

И смело на образ тогда я взгляну,

И, чувствуя в сердце какую-то сладость.

На ложе я лягу и крепко засну.

(«Сладость молитвы», 1854)

Поэту Никитину присуще философское осмысление бытия, размышления о времени и Вечности, о внутреннем устроении человека, о его уме и сердце.

Поэту Никитину присуще философское осмысление бытия, размышления о времени и Вечности, о внутреннем устроении человека, о его уме и сердце

О, ум мой холодный!

Зачем, уклоняясь

От кроткого света

Божественной веры,

Ты гордо блуждаешь

Во мраке сомненья?

(…)

Смирись же и веруй,

О, ум мой надменный:

Законы вселенной,

И смерть, и рожденье

Живущего в мире,

И мощная воля

Души человека

Дают мне постигнуть

Великую тайну,

Что есть Высший Разум,

Все дивно создавший,

Всем правящий мудро.

(стихотворение «Успокоение», 1853)

Упомянутый уже здесь биограф Никитина Федор Сивицкий пишет:

«Летом этого года (имеется в виду последний год жизни поэта, 1861-й – М.Б.) в Воронеже было необыкновенное религиозное возбуждение по случаю открытия мощей святителя Тихона Задонского, память которого глубоко чтилась в народе. Вся губерния оживилась и наполнилась тысячами богомольцев, собравшихся из разных концов России. Это настроение сообщилось и больному Никитину; он с глубоким интересом читал жизнеописание святого, которое приводило его в восторженное состояние. ‟Вот это я понимаю! Вот она где, правда-то!” – восклицал Никитин при этом чтении. Другой его настольной книгой в это время сделалось Евангелие».

Есть, однако, все основания предполагать, что Евангелие было настольной книгой Ивана Саввича и гораздо ранее: стихотворение «Новый Завет» датировано 1853-м годом:

Измученный жизнью суровой,

Не раз я себе находил

В глаголах Предвечного Слова

Источник покоя и сил.

Как дышат святые их звуки

Божественным чувством любви,

И сердца тревожного муки

Как скоро смиряют они!..

Здесь все в чудно сжатой картине

Представлено духом святым:

И мир, существующий ныне,

И Бог, управляющий им,

И сущего в мире значенье.

Причина, и цель, и конец,

И вечного Сына рожденье,

И Крест, и терновый венец.

Как сладко читать эти строки,

Читая, молиться в тиши,

И плакать, и черпать уроки

Из них для ума и души!

Но мы немного забежали вперед: скорбный год смерти поэта еще не настал. Напротив, перед ним открывается наконец дверь в будущее, в ту самую настоящую жизнь, о которой он мечтал. Литературный успех принес ощутимую прибыль. Одна только поэма «Кулак» дала полторы тысячи рублей! Иван Саввич может, наконец, расстаться с измучившим его постоялым двором и флигелем, купить себе домик и впервые в жизни отправиться в путешествие – в Москву и Санкт-Петербург. Кстати, именно в Петербурге, в фотоателье Генриха Деньера, сделан наиболее известный портрет поэта, тот, который впоследствии восхитит Бунина. Воронежский мещанин обретает, наконец, новую жизнь: он задумал открыть в своем городе книжный магазин.

«Я берусь за книжную торговлю не в видах чистой спекуляции. У меня есть другая, более благородная цель: знакомство публики со всеми лучшими произведениями русской и французской литературы, в особенности знакомство молодежи, воспитанников местных учебных заведений... Помощь, которую Вы мне оказываете, – не простое участие, не мимолетное сострадание к тяжелому положению другого лица, нет! – это в высшей степени благотворная, живительная сила, которая обновляет все мое существование. До тех пор я был страдательным нулем в среде моих сограждан; теперь Вы выводите меня на дорогу, где мне представляется возможность честной и полезной деятельности; Вы поднимете меня как гражданина, как человека»,

– так пишет Никитин в декабре 1853 года Василию Кокореву, который помог ему открыть магазин, предоставив недостающую сумму.

За Иваном Никитиным не зря стояло не одно поколение сметливых и смелых русских людей, привыкших рассчитывать только на себя. Он оказался хорошим хозяином книжного магазина – подробно об этой его деятельности рассказывает воронежский краевед Роман Солопенко. Иван Саввич быстро договорился с поставщиками, нашел подходящее помещение и заполнил полки лучшими произведениями отечественной словесности, литературными журналами, научными, историческими, философскими, экономическими трудами, переводными и оригинальными европейскими изданиями, книжками для детей, географическими картами и атласами. Немалую часть выручки давали качественные канцелярские товары. Для читающих воронежцев магазин Никитина стал своего рода клубом; кружок Николая Второва, сыгравший свою роль в начале пути поэта, давно распался, и теперь рождался новый кружок – Никитинский. Его образованию способствовало и такое нововведение книготорговца Никитина, как платная библиотека с годовым абонементом. Особенно дорогими гостями в никитинском магазине были воронежские семинаристы – ему так хотелось дать им то, чего он сам не получил в своей семинарской юности!

Сетования некоторых друзей Никитина о том, что коммерция-де убьет в нем поэта, лично мне представляются просто досужими. Поэту грозили опасности посерьезней, чем коммерция, но они его не убили. Михаил Федорович Де-Пуле, воронежский друг, впоследствии душеприказчик, первый биограф и издатель поэта, писал о некоей «сильной струе холода», прошедшей по душе поэта в ранние годы и оставившей неизгладимый след: Никитин в глазах друга был, выражаясь на современном языке, травматиком, так и не избавившимся от приниженности и нелюдимости, от тяжелых последствий семейной тирании, бурсы и семинарии. Возможно: но эти последствия – то, от чего поэту хватило сил оттолкнуться и двигаться вперед. Никитина не назовешь веселым поэтом, да, у него немало стихов, говорящих о тяжелом душевном состоянии. Например, «Еще один потухший день// я равнодушно провожаю…» (1849, как раз самый тяжелый «дворницкий» период) или – одно из самых популярных – «Детство весёлое, детские грёзы…», с гениальной последней строфой – «Жизнь пропадает в заботах о хлебе// Детство сияет, как радуга в небе». Да, в некоторых его письмах – особенно уехавшему из Воронежа Николаю Второву, отношения с которым были особенно доверительными, – звучит отчаяние в собственных силах… Но поэт тут же останавливает себя, потому что ему стыдно жаловаться, и он хотел бы остаться христианином:

«Может быть, я бы и трудился, и вышло бы что-нибудь из-под пера сносное, но воздух, которым я дышу, отравил мое дыхание. (…). Бури вне семейства, каковы бы они ни были, еще сносны, но неумолкаемая гроза и гроза отвратительная, грязная под родною кровлей – невыносимая битва, потому что она уродливость в природе, вопль там, где по естественному ходу вещей ожидаешь невозмутимого мира, где надобно бы черпать силу для борьбы с внешним злом, которого так много и которое так разнообразно. Да ниспошлет мне Господь духа мудрости, смиренномудрия, терпения и любви! Иглы, ежедневно входящие в мое тело, искажают мой характер, делают меня раздражительным, доводят иногда до желчной злости, за которою немедленно следуют раскаяние и слезы, увы! слезы тоски и горя, жалкие, бессильные слезы! Но довольно обо мне. В другой раз этого не услышите» (июль 1857 года).

Однако многие воспоминания (особенно последнего, книготоргового периода) показывают нам поэта другим – веселым, остроумным, неисчерпаемо интересным собеседником, а главное – человеком сильного духа (не зря его тезка и собрат назвал свою работу о нем именно так!), человеком дела, желающим не погибать, но побеждать.

«Я во всем хочу быть обязанным только своим собственным силам, только своей собственной энергии. Таким образом шла до этого дня моя жизнь. Если в дни моей молодости я не задохся, не погиб в окружающем меня воздухе, если я сгладил с себя печать семинарского образования, если я вошел в круг порядочных людей, – всем этим я обязан одному себе. Итак, или до конца надобно выдержать испытание, выпить чашу до дна, – или, при неудаче, остаться по крайней мере с безукоризненною совестью, с мыслью, что я поступил благородно, что я смело смотрел не только на улыбающееся мне счастие, но и на суровое, грозящее мне горе… За неимением лучшего, и это может быть утешением, впрочем, таким, которое изрежет морщинами мое лицо и сделает седыми несколько моих волос. Как видите, я – не жаркий мечтатель!..»

– так писал Никитин в 1857 или 58 году неустановленному своему корреспонденту (а писем он в то время получал немало).

Чувствуете, какая цельная натура за этими строками?[9] Вся жизнь Ивана Никитина была борьбой, и если что-то смогло его – и физически ведь тоже силача! – свалить, то только телесная болезнь – горловая чахотка. Горько читать его последнее письмо к Михаилу Де-Пуле:

«Друг мой! Приезжайте ко мне сегодня в свободные для Вас часы. Нужно написать духовное завещание. Теперь уж, пожалуйста, без возражений: по окончании этого дела мне будет легче. Вас позвольте просить быть моим душеприказчиком. Не откажитесь! Кому же кроме? Кого бы пригласить из священников, – право, не знаю; не придумаете ли? Приезжайте, если можно, с Чеботаревским, и будьте со мною похладнокровнее при свидании, – иначе я не выдержу. Бумаги гербовой, если нужно, возьмите; деньги найдете в магазине».

Предсмертную Исповедь раба Божиего Иоанна принял молодой преподаватель Воронежской духовной семинарии иеромонах Арсений (Иващенко)[10].

Посмертная судьба никитинского наследия не была простой. Еще раз процитирую Сивицкого:

«За шумными и преждевременными восторгами, которые вызвали первые стихотворения Никитина, наступило охлаждение, доходившее до полного разочарования; в свое время находились даже критики, которые видели в произведениях поэта-мещанина только неудачные притязания ‟писать так, как пишут господа”».

Подготавливая эту публикацию, я читала разные отзывы на Никитина, от снобистско-снисходительных до согретых истинной любовью; но точнее, смелее, глубже всех сказал о нем его великолепный соименник – Иван Алексеевич Бунин, в литературном вкусе, а также в глубинной русскости духа которого вряд ли можно сомневаться:

«Я не знаю, что называется хорошим человеком. Верно, хорош тот, у кого есть душа, есть горячее чувство, безотчетно рвущееся из глубины сердца.

Я не знаю, что называется искусством, красотою в искусстве, его правилами. Верно, в том заключается оно, чтобы человек, какими бы словами, в какой бы форме ни говорил мне, но заставлял бы меня видеть перед собою живых людей, чувствовать веяние живой природы, заставлял трепетать лучшие струны моего сердца.

Все это умел делать Никитин, этот сильный человек духом и телом. Он в числе тех великих, кем создан весь своеобразный склад русской литературы, ее свежесть, ее великая в простоте художественность, ее сильный простой язык, ее реализм в самом лучшем смысле этого слова. Все гениальные ее представители – люди, крепко связанные с своей почвой, с своею землею, получающие от нее свою мощь и крепость. Так был связан с нею и Никитин, и от нее был силен в жизни и творчестве…».

Но обратим внимание – чем продолжает Иван Алексеевич свои размышления о собрате:

«Кажется, переводятся такие люди. Подумайте над теперешней литературой: главная ее черта та, что в ней уже утрачивается этот особый склад и характер именно русской литературы…».

Нет, конечно, наша литература – лучшая, настоящая – в последующие времена, вопреки всем катаклизмам и катастрофам, склада и характера национального не утратила (потому-то, собственно, и состоялась, и существует). Но, чтобы оставаться собой и дальше, нам необходима неразрывная преемственность и всепонимающая цельная память.