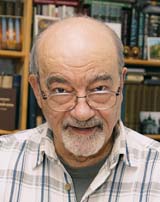

Более непонятого писателя в русской литературе найти трудно. Кем был Гоголь на самом деле? Что он пытался сказать своими книгами? Об этом мы говорим с известным специалистом по творчеству Гоголя, литературным критиком и писателем Игорем Золотусским.

Игорь Петрович Золотусский родился в

1930 году в семье военного. Позже оказался в детской

тюрьме, а затем в детском доме, поскольку родителей

репрессировали. Окончив университет, работал

учителем, журналистом. В 1960-х годах начал

публиковать литературно-критические статьи. Автор

многих книг, среди которых особенно выделяется работа

о Гоголе, вышедшая в серии «Жизнь замечательных

людей» и неоднократно переиздававшаяся. Лауреат

литературной премии Александра Солженицына 2005

года.

— О некоторых классиках говорят, что их «почитают, но не читают». Верно ли это по отношению к Гоголю? Интересен ли он современному (и особенно молодому) читателю?

— На этот вопрос одним словом не ответишь. Надо провести опрос молодого поколения — кто что читает. Классику в последнее время почти перестали читать. Её в театре и кино стали перечитывать, то есть перекраивать и кроить.

Новая программа обучения изгнала её из школы. Конечно, интерес к чтению начинается в семье. Но нынешние молодые родители уже люди нового века, и их интересы устремлены к практическим целям. Для достижения их литература не нужна. Как не нужны и «святые чувства», которые она нам внушала.

Гоголь завершает свой путь «Выбранными местами из переписки с друзьями» — книгой христианской, религиозной. Но её до сих пор не прочли. Считается (начиная с ХIХ века), что это ошибка, уход Гоголя в сторону от своего пути. Но она и есть его путь, может быть, более, чем другие книги. Есть понятие дороги («Мёртвые души» на первый взгляд — дорожный роман), а есть понятие пути. Путь — это выход души к вершине идеала. Александр Блок в 1918 году в статье «Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве» писал: «Мы опять стоим перед этой книгой: она скоро пойдёт в жизнь и в дело».

Сегодня мы вновь стоим перед ней.

— О Гоголе всегда много спорили — и при его жизни, и фактически по сей день. В чем, по-Вашему, основной предмет спора?

— За Гоголем параллельно следуют две репутации. Это репутация обличителя, сатирика, беспощадного к России и к её народу. «Другой» Гоголь (после появления «Выбранных мест») — апологет самодержавия и крепостничества. Его оппоненты объявили «Выбранные места» «падением» Гоголя и изменой художеству и прежним радикальным идеям (которых у него, кстати, никогда не было).

Реабилитация Гоголя как мыслителя начинается в ХХ веке в трудах русских философов и религиозных мыслителей. Святитель Серафим (Чичагов) называет Гоголя «возлюбленным сыном нашей Церкви».

По-иному трактуется и гоголевский поэтический дар. Гоголь — не сатирик, а комик. А оружие комика — не бич, а юмор. «Юмор» переводится на русский язык как «влага». Это то, что смягчает сам смех и делает его сострадательным.

Лев Толстой объявляет «Выбранные места» лучшим произведением сердца Гоголя и мечтает издать главы из них как факт «чудесного жития». Он добавляет, что если б Гоголь жил в средние века, его бы признали святым.

Отношение людей Церкви к духовным исканиям Гоголя при его жизни было гораздо более строгим. Святитель Игнатий (Брянчанинов), например, считал, что в ней «смешение» духовного и душевного, света и тьмы. Отчего такая строгость? Думаю, оттого, что Гоголь в «Выбранных местах» невольно вторгся на территорию Церкви.

— А в советское время по поводу Гоголя были какие-то споры или торжествовало полное единство?

— В советское время (двадцатые годы) был В. Переверзев: тот, применяя к анализу гоголевской прозы марксистскую схему, вульгаризировал её содержание. Он сводил это содержание к социальному протесту и призыву к свержению самодержавия. Но применять теорию к поэзии бессмысленно — первая многомерна и вечна, а у теории есть свой тупик.

Так называемый серебряный век ещё до этого вульгаризировал Гоголя с другой сторону. Он видел в нём или экспериментатора, мага метафоры (Андрей Белый «Мастерство Гоголя»), или исследователя природы нечистой силы. Д. Мережковский в книге «Гоголь и чёрт» пишет, что и Хлестаков — чёрт, и Чичиков — чёрт. О сатанинском смысле гоголевского смеха писал В. Розанов. Этот смех, по его мнению, явился, чтоб разрушить Россию.

Гоголь думал иначе: «Искусство — не разрушенье, — писал он перед отъездом в Иерусалим В. А. Жуковскому, — искусство есть примиренье с жизнью».

«Формальная школа» (Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов) проигнорировала Гоголя — духовного писателя. Б. Эйхенбаум в статье «Как сделана “Шинель” Гоголя» писал об интонационных перепадах стиля повести, о смене её музыкальной партитуры и так далее, но не о том, как в ответ на издевательства чиновников Акакий Акакиевич спрашивает: «Зачем вы мучаете меня?», а за этими словами слышатся другие слова: «Я брат ваш».

— То есть в советскую эпоху споры о Гоголе если и велись, то лишь вокруг его художественного метода, но не о том, что с помощью этого метода сказано?

— Белинский господствовал в советском литературоведении долгие годы. Его спор с Гоголем воспринимался как монолог — монолог одного Белинского. Но это был диалог, ибо Гоголь написал три ответа Белинскому, и если первых два он старался составить как можно более примирительно, то в третьем (так и не отосланном) он высказался по существу обвинений Белинского до конца. И это порванное Гоголем, но не уничтоженное письмо (которое склеил П. Кулиш) оказалось пророческим: в нём Гоголь предсказал грядущие катастрофы ХХ века. Печатали это письмо в приложении к тому писем Гоголя и мелким шрифтом. А там фигурировали и наступающие на Россию «красные» и «коммунисты».

Правота Белинского сильно идёт на убыль, когда знакомишься с этим ответом.

— Чего чаще всего не понимают, не берут в расчет люди, которые сегодня высказываются о творчестве Гоголя и о его жизни?

— Насколько я знаю, нынешние споры сводятся к тому, был ли Гоголь мистиком или нет. Споры эти «модны», но совершенно неосновательны. Человек, верующий в Бога, не может быть мистиком: для него всем в мире ведает Бог. А Бог — не мистик. Он — источник благодати. Мистическое и божественное несоединимы. Между прочим, в «Полном Православном богословском энциклопедическом словаре» нет ни слова «мистика», ни слова «мистический».

Гоголь был верующий в лоне Церкви христианин, и понятие мистического не приложимо ни к нему самому, ни к его сочинениям. В них есть колдуны, чёрт, но это герои сказки. А чёрт у него часто фигура пародийная, комическая. Гоголь в шутку говорил, что всю жизнь преследует чёрта и хочет загнать его в угол. Конечно, он верил в то, что Богу противостоит дьявольское начало, но это не мистика, а духовный реализм. В отличие от сказочной нечистой силы из «Вечеров на хуторе», во втором томе «Мёртвых душ» выведен дьявол без рогов и хвоста. Это дьявол современный, который «уже без маски выступил в мир». Я имею в виду юрисконсульта, весьма цивильного на вид человека, но который страшнее любой нечистой силы. Устраивая в губернии великую путаницу (с помощью коловращения анонимных бумаг), он превращает мало-мальски существовавший порядок в хаос.

— Не отсюда ли булгаковский Воланд-консультант?

— У Булгакова это игра (как и весь роман «Мастер и Маргарита»), у Гоголя — применение «теории» дьявола на деле. Его теория основывается на том, что надо «всё спутать» и «всех запутать». Гоголь, сам того не думая, заглянул здесь в ХХI век. Нынешний финансовый кризис базируется на той же «методологии» — всё спутывается и запутывается бумагой, главным орудием бедствия.

— Иногда православные люди осуждают Гоголя за повышенный интерес к демоническим сферам — ставят ему в упрек и «Вия», и «Вечера на хуторе близ Диканьки». Говорят, что он тем самым переступает некую грань и невольно разжигает нездоровый мистицизм. Что бы Вы ответили таким людям?

— Что бы ответил этим людям? В «Вие» нет заигрывания со злом. Смерть Хомы Брута наступает из-за соблазна, искуса: страх заставляет его взглянуть в лицо Вию. Будь он твёрже в вере, он бы этого не сделал. Тут слабость, заслуживающая сочувствия. У Гоголя нет ни сострадания, ни влечения ко злу.

— Насколько сложна и противоречива была духовная жизнь Гоголя? Как формировалась его вера?

— Давайте отвлечёмся от Гоголя и обратимся к Достоевскому. Достоевский — весь сомнение. Может, поэтому неверие его героев сильнее их веры. Провокаторы и нигилисты Достоевского чересчур умны; умны, как сам автор, и с ними нельзя не считаться. Это уже не характеры, не персонажи, а переодетые в разное платье сомнения Достоевского.

Гоголь с детства рос в атмосфере веры в Бога и рассказов матери о Страшном суде, помня рассказы бабушки о лестнице, которую сбрасывают Ангелы, чтоб поднять душу праведника на небо, а душу грешника опустить в ад. Для Гоголя это был не фольклор, а образы его сознания, которые прошли с ним через всю его жизнь.

Этот взгляд на мир ощущается во всех его творениях, включая «Ревизора», который считается исключительно детищем сатиры и отрицания. «Смотри весь мир, всё христианство, как одурачен городничий!» — восклицает Сквозник-Дмухановский в конце пьесы, и это его предстояние перед Высшим судом. И в качестве ревизора, прибывшего в город N, по мысли Гоголя, является не жандармский офицер, не посланец государя, а посланец юстиции Неба.

Вспомните, как заканчиваются «Записки сумасшедшего». Несчастный чиновник, когда ему начинают лить на голову холодную воду, просит, в черновом варианте обращаясь к Царице Небесной: «Спасите меня, возьмите меня!». В нём просыпается то, что было заложено в его душу в детстве.

На обложке первого издания «Мёртвых душ», которую нарисовал Гоголь, вверху скачут коляски, стоят бутылки, лежит на блюде какая-то рыба — в общем, играет плотская жизнь, но по мере того, как взгляд опускается вниз, мы попадаем в обиталище черепов, в царство мёртвых. Кажется, наверху родной русский пейзаж, но нет ни одной церковной маковки, да и вообще в первом томе церковь только дважды появляется в тексте. В первый раз — когда в город приезжает Коробочка и её экипаж следует мимо церкви Николы на Недотычках. И Чичиков, уезжая, оглядывается на город и видит издалека колокольню. Пожалуй, есть третье упоминание о церкви, в главе о Плюшкине, где изображён разваливающийся от старости храм. А во втором томе золотые главы и кресты уже царствуют над русским пространством.

Вот вам духовная эволюция Гоголя, воплощённая в художестве.

— Но это плавное нарастание религиозности или были какие-то внутренние сломы?

— Это внутренне нарастает в самом Гоголе, несомненно, подготовленное некоторыми событиями его жизни и самим писанием поэмы. Гоголь в конце жизни переживает, по крайней мере, пять кризисов, которые не являются органическими поражениями его психики, а ударами по сердцу и по его духу. Первый кризис — сожжение в 1845 году первого варианта второго тома «Мёртвых душ». Второй кризис — почти полное непризнание публикой его книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Третий кризис — удар по вере Гоголя, который он пережил, молясь в Иерусалиме у Гроба Господня. Сердце его, как он пишет, осталось в те минуты «чёрство». Четвёртый кризис, пережитый уже по возвращении в Россию, — отказ семьи Вьельгорских на предложение руки и сердца их дочери Анне Михайловне. И наконец, завершающий, пятый кризис — неудовлетворение уже готовым вторым томом «Мёртвых душ» и сожжение его. Тем не менее, каждый из этих кризисов только теснее приближает Гоголя к Богу.

Почему Гоголь сжигает второй том «Мёртвых душ»? Он поступает как мастер, сурово судящий своё мастерство. Гоголь писал, что в храм нельзя входить неряшливо одетым. Так же нельзя предстать перед Божьим Судом с недописанной книгой. Этот очищающий огонь окончательно преображает душу Гоголя перед смертью. Кстати сказать, так же Гоголь поступал со своими сочинениями не раз. Будучи студентом, он бросает в печь повесть, которая не понравилась его товарищам. Он сжигает свою поэму «Ганс Кюхельгартен», которая была осмеяна в печати. Наконец, он читает свою пьесу из английской истории Василию Андреевичу Жуковскому, и тот засыпает, слушая её. Гоголь тут же отправляет её в огонь.

— В советское время нас учили в школе, что смерть Гоголя явилась следствием его религиозного фанатизма и чуть ли не помешательства на религиозной почве. А что же было на самом деле?

— При чём тут фанатизм? При чём помешательство? Гоголь даёт ответ Богу за свою жизнь. Он хочет войти в Царство Божие с чистой душой. «Болезни моей ход естественный, — писал он ранее. — Она есть истощение сил. Отец мой умер рано, угаснувши недостатком собственных сил, а не нападением какой-либо болезни».

То же случилось и с Гоголем. Он по недостатку сил не смог заново переписать сожжённую книгу. Пришла «пора откланяться», как он говорил. Он отказался от еды и пил только вино, разбавленное водой. То же самое сделала и его мать, когда умер отец Гоголя. Она хотела лечь в могилу вместе с мужем.

— В советское время, конечно, массовому читателю были недоступны ни «Выбранные места из переписки с друзьями», ни «Размышления о Божественной Литургии». И вот всё это издано. Но выделяются ли как-то на фоне огромного количества издаваемой духовной литературы собственно религиозные сочинения Гоголя? Не затеряются ли они?

— Я думаю, всё-таки нет. Прежде всего в силу их необыкновенной сердечности. Когда читаешь «Размышления над Божественной Литургией», видишь, что это не богословский трактат, а сочинение поэта. Да и остальные гоголевские духовные заметки отличаются той самой искренностью, в которой, оценивая «Выбранные места», усомнился Белинский.

Гоголь не может оставить читателя холодным. Тот вправе упрекнуть автора и в излишестве слов, про которое Гоголь говорил, что никак не может найти достойного выражения для своих мыслей. Это, конечно, ощущается в «Выбранных местах». Порой они назидательны, нравоучительны, у автора срывается голос, когда он переходит на пафос, но это лишь местами. А в целом — это книга сердца.

— Что Вы думаете о преподавании Гоголя в современной школе? Видите ли какие-то негативные тенденции?

— Я был на одном уроке в современной школе. «Проходили» «Мёртвые души». И все линии поэмы, и линии внутренней жизни отдельных лиц рисовались на классной доске в виде схем и почти математических уравнений. Видеть это было тяжело.

Мне в моей жизни повезло. Кроме моей мамы, которая очень любила литературу, мне встретился перед самым окончанием школы замечательный человек и прекрасный учитель — Михаил Павлович Черненко, который, можно сказать, воспитал меня, и воспитал на уроках литературы.

Я и сейчас считаю, что литература — главный предмет в школе, а фигура учителя литературы может решить судьбу ученика. Говорят, что школа должна воспитывать специалистов. А я думаю, что она должна воспитывать людей, и без великой русской литературы здесь не обойтись.

— Вы уже несколько десятков лет занимаетесь изучением жизни и творчества Гоголя. Оказало ли это какое-то влияние на Вашу жизнь — в том числе и на Ваш путь к вере?

— Огромное влияние! Я стал заниматься Гоголем в конце 60-х годов. Впрочем, слово заниматься неточно. Просто мне захотелось выйти на что-то крупное, великое и попробовать себя на понимании его. Занимаясь раньше текущей критикой, я находился где-то внизу, среди суеты сует. Гоголь поднял меня и надо мной прежним. Я пошёл за ним, по его дороге.

— То есть он для Вас получился таким заочным духовным учителем?

— Я просто его полюбил — и продолжаю любить до сих пор.