Категориальным значением повелительного наклонения (императива) является побуждение, т.е. представление действия как требуемого, к которому говорящий побуждает кого-либо.

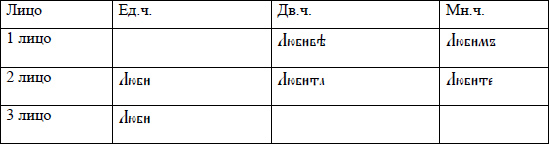

Формы повелительного наклонения – это личные формы единственного и множественного чисел. 2 лицо единственного числа выражает побуждение к действию, обращенное к одному лицу, 2 лицо множественного числа связано с побуждением, обращенном к нескольким лицам. К императивным примыкают и формы совместного действия – они обозначают побуждение, которое обращено к группе лиц, включающей говорящего.

Помимо этого, повеление может быть отнесено и к 3 лицу единственного и множественного чисел. В этих случаях оно выражается сочетанием частицы пусть или пускай, а также да, которая относится к устаревшим единицам, с формой 3 лица единственного или множественного числа изъявительного наклонения: Немцы хвастают и за притчу говорят: кто-де хочет хлеб бездельно есть, да придет на Русь (Д.С. Мережковский. Петр и Алексей); Хотя тут пусть разбирается командир, который ведет их, похоже, не зная куда (В. Быков. Болото); Пускай идет со мной в метель и зной/

В отважном отроческом нетерпенье (П.Г. Антокольский. «Я должен стать скалистой крутизной»).

Такие конструкции, которые характеризуются абсолютной регулярностью в своем образовании, в современной русской грамматике трактуются по-разному. С одной стороны, их рассматривают как аналитические формы 3 лица единственного и множественного числа императива. С другой стороны, их считают не одной формой, а сочетанием двух слов, так как, во-первых, частицы пусть, да соединяются и с формами 1 и 2 лиц: Да правлю я во славе свой народ, Да буду благ и праведен, как ты. (А.С. Пушкин. «Борис Годунов») Во-вторых, указанные частицы во многих случаях распространяют свое значение на предложение в целом: Пусть каждое слово – То пламя, то лед – Лишь с лука тугого Уходит в полет! (Вс. А. Рождественский. «Не ради богатства…»)

В грамматиках старославянского, древнерусского и современного церковнославянского языков такие конструкции включены в особое желательное наклонение (оптатив)

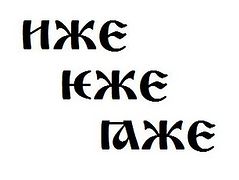

Однако ни одну из этих версий нельзя признать удовлетворительной с исторической точки зрения. Неслучайно в грамматиках старославянского, древнерусского и современного церковнославянского языков такие конструкции включены в особое желательное наклонение (оптатив).

Оно отличается от императива прежде всего грамматическим значением. Последний связан с более или менее категоричным побуждением, требованием, просьбой, советом, увещеванием, мольбой.

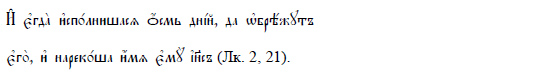

Для значения желательного наклонения принципиально важно, что он в древнеславянских языках относится к грамматическим калькам, копируя древнегреческий оптатив.Для значения желательного наклонения принципиально важно, что он в древнеславянских языках относится к грамматическим калькам, копируя древнегреческий оптатив:

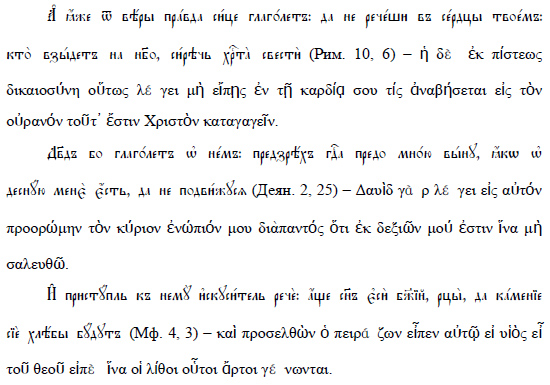

Он сопряжен с семантикой возможности, желания, целеполагания, а потому зачастую сближается не только с повелительным, но с сослагательным наклонением: А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести (Рим. 10: 6); Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался (Деян. 2: 25); И, приступив к Нему, искуситель сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами (Мф. 4: 3).

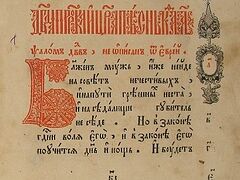

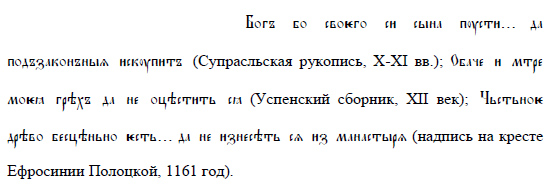

Кроме того, исконно императив не имел аналитических (составных) форм, ограничиваясь только простыми (синтетическими). Однако они более многочисленны – «пустой» по объективно-логическим причинам оказывалась форма 1 лица единственного числа, а также 3 лица множественного и двойственного чисел. Например:

И прежде всего заполнению этих ячеек служило желательное наклонение, побуждая к действию нескольких лиц, которые не задействованы в коммуникации:

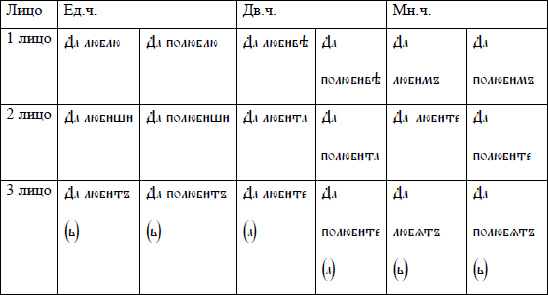

Желательное наклонение состоит из частицы да, которую нужно квалифицировать как формообразующую, и смыслового глагола

Итак, желательное наклонение, которое имеет самостоятельный грамматический статус в старославянском, древнерусском, церковнославянском языке, выражая специфические по сравнению с императивом значения, выступает как аналитическая форма. Она состоит из частицы да, которую нужно квалифицировать как формообразующую, и смыслового глагола, который в зависимости от вида спрягается или в настоящем, или в будущем простом времени:

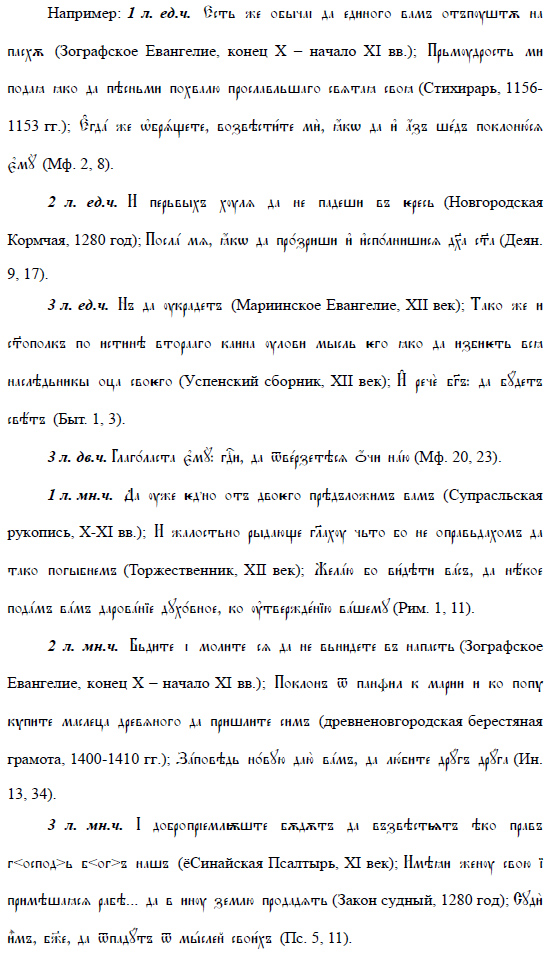

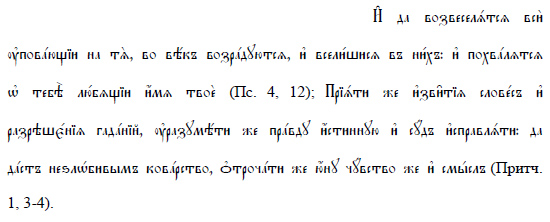

Наибольшей концентрации конструкции оптатива достигают в сакральных и нравоучительных текстах

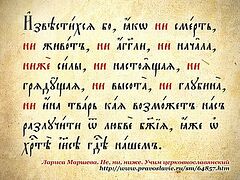

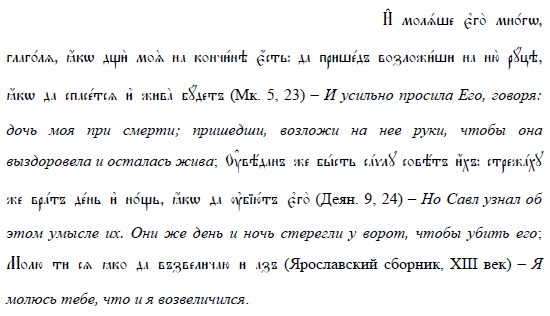

Имея, в отличие от повелительного наклонения, полный набор форм, оптатив становится в славянских языках более универсальным средством выражения широкого спектра оттенков, которые сопряжены с побуждением к действию говорящего (-их), собеседника (-ов), лица (лиц), не участвующих в речи: от довольно строгого приказа до условной просьбы. Данный факт, по-видимому, позволяет увидеть да-формы в текстах самых различных жанров и тематики: от Священного Писания до бытовой переписки, от поучений до долговых обязательств. Однако наибольшей концентрации изучаемые конструкции достигают все же в сакральных и нравоучительных текстах, где грамматическая семантика долженствования и целеполагания оказывается едва не ведущей. Например:

При этом, если сказуемые, выраженные желательным наклонением, входят в однородный ряд, да обыкновенно употребляется только при первом члене, во всех остальных случаях она опускается:

Как нетрудно понять, конкретное значение – должествования и цели выявляется в контексте. Он же диктует и механизмы перевода.

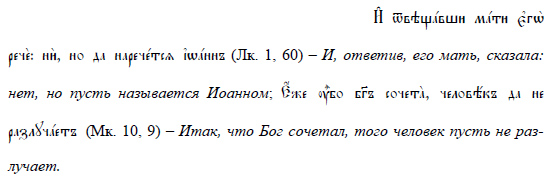

Если анализируемое сочетание находится в простом, сложносочиненном предложении, а также в главной части сложноподчиненной конструкции, оно обычно обозначает побуждение к действию, максимально приближаясь к императивной семантике. Перевод же требует введения модальных частиц пусть, пускай:

Если же да-форма встречается в придаточной части сложноподчиненного предложения, она называет цель, желания и тем тяготеет к условному значению. При переводе на месте частицы появляется целевой союз чтобы, а глагол в настоящем, будущем простом времени, как правило, меняется на прошедшее время:

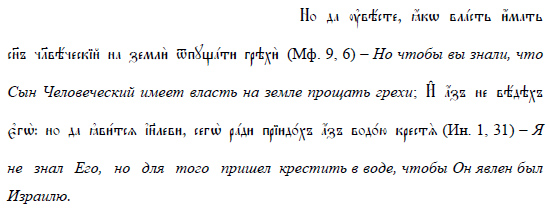

Со смысловой точки зрения особенно наглядны здесь контексты, где желательное наклонение соседствует со словом яко:

В современном русском языке конструкции «да + форма настоящего (будущего простого) времени» употребляются не слишком часто, являясь средством языковой стилизации

В современном русском языке конструкции «да + форма настоящего (будущего простого) времени» употребляются не слишком часто, являясь архаичным, цитатным, возвышенным либо, напротив, ироническим маркером: И встречая сегодня в соборном Храме Христа Спасителя эту святыню, мы можем вместе с праведной Елисаветой воскликнуть: И откуду мне сие, да приидет Мати Господа моего ко мне? (Возвращение Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в Россию); Да будет выслушана и другая сторона. Это же основное правило нашей юриспруденции (Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом. Пролог); Хрустя сухарями, Землерой запел новую песню, и все подхватили: Да здравствует мышиный дом, Который под Гнилым Бревном (Ю. Коваль. Белозубка). Очевидно, что сейчас они выступают средством языковой стилизации.