6-го февраля на восемьдесят седьмом году жизни отошел ко Господу один из самых заслуженных и любимых священников Пермской епархии – протоиерей Борис Бартов. Предлагаем вспомнить статью о нем, в октябре 2012 опубликованную на нашем портале.

На прошлой неделе срочно пришлось выехать в Кунгур по делам Комиссии по канонизации. Недавно в пригороде, в Каширском храме, было найдено захоронение, как предполагают, настоятеля – отца Михаила Покровского, пострадавшего в 30-е годы. Обстоятельства этого дела предстоит выяснить. Но была и личная причина – хотелось увидеть двоих людей: отца Бориса Бартова и отца Никона (Букирева). Отцу Борису – восемьдесят семь, отцу Никону в июле этого года исполнилось сто лет. Более полувека отдано служению Православной Церкви. По рассказам я уже знала о них как о людях доступных и чрезвычайно скромных. Знакомые торопили: о них и с их слов надо успевать писать, пока они здесь с нами.

Отец Борис Бартов: «…Я навсегда остался в Церкви»

Отец Борис Бартов

Отец Борис Бартов

Спрашиваю, как и при каких обстоятельствах батюшка пришел в Церковь и выбрал духовное служение, предвкушая рассказ о том, как благочестивая семья сберегла веру среди гонений. А в ответ – другое. Отец Борис говорит размеренно, не торопясь, с перерывами, и рассказ выстраивается какой-то совсем «не житийный». Оказывается, его мама была верующей, но в тайне от отца. До войны даже икону боялась дома повесить – хранила в сундуке. Отец не дозволял привить ребенку и начальные понятия о вере, опасаясь «раздвоения» сознания: в школе одно, дома другое. Борис, хоть и был крещен в младенчестве, рос как все, пионером среди обычных для мальчишек его возраста увлечений: каток, кино и еще радость – игра на балалайке в храме городка Суксун, обращенном в клуб.

Семья несколько раз переезжала, и, благодаря этому, батюшка помнит условия жизни и в городе, и в деревне. Предвоенное время запомнилось ему техническими «прорывами»: первые автомобили, авиация, полеты Чкалова… И где-то на периферии, не главным сюжетом, прошла судьба деда – Андрея Николаевича Водопьянова, который был когда-то регентом церковного хора, разносторонним и глубоко верующим человеком, прекрасным знатоком церковного устава. «Не ко времени» пришелся этот человек. В 30-е, после убийства Кирова, Андрей Николаевич попал под «волну» за «антисоветскую агитацию»: в 31-м его «раскулачили», а в 35-м дали несколько лет исправительно-трудовых лагерей. Был человек и «выбыл».

До войны, рассказывает отец Борис, семья жила трудно. Запомнился страшный голод 32-33 годов, когда хлеба было не купить. Случалось, что люди падали прямо на улицах. Многие покидали колхоз, не выдерживая голода, рабочей «нормы» и дополнительного пресса – в то время деревенскую молодежь часто отправляли на лесозаготовки. Последнее «новшество» касалось и духовенства. С детства в памяти осталась картина: зимой священников на санях вывозят на общественные работы, а народ молча толпится вокруг – провожает.

И все же молодость брала свое: для нового поколения это было время веры в идеалы «братства» и «равенства». Даже когда в Кунгуре закрывали храмы, Успенский, Тихвинский, а потом крушили Богоявленский собор на площади, это не всеми воспринималось как трагедия…

Окончив семилетку, Борис Бартов поступил в машиностроительный техникум, и вот тогда, почти перед самым началом войны, произошла его встреча с Богом. В 1940-м году из заключения вернулся дед, Андрей Николаевич, и понемногу стал приносить внуку религиозную литературу. Первой книгой, которая оказалась в руках у Бориса, были «Жития святых» за январь. По словам отца Бориса, это было что-то таинственное, но узнаваемое и родное. Душа отзывалась, будто ждала этого давно. В остальном все оставалось по-прежнему, и только в начале войны, в 1942-м году, мать предложила ему однажды пойти в церковь, не посвящая в это отца.

В Кунгуре храмы были тогда закрыты, и надо было ехать в деревню Шубино в двенадцати километрах от города. Из дома удалось ускользнуть пораньше, сославшись на то, что не готовы чертежи и надо спозаранку быть в техникуме. Конспиративно спрятав рейсшину и ватман на сеновале, отправился в путь. Свой первый приход в церковь отец Борис помнит до деталей, как чудо Богоявления. Еще у входа его поразили нищие. Это были совсем другие люди, чем те, которых можно увидеть теперь: странники, настоящие юродивые ради Христа, смиренные и глубоко верующие. Они сидели с молитвой и пели кантики. И вот юноша тихо входит в храм, а навстречу размеренно и благоговейно, волной плывет: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи…» Первое впечатление от службы батюшка сравнивает с тем чувством, что испытали послы Князя Владимира за богослужением в Царьграде: «Мы не знали, где мы находимся, на земле или на Небе?»

«С тех пор, – говорит отец Борис, – я навсегда остался в Церкви». Но впереди была война, призыв, обучение в военной школе и год на фронте. А в общей сложности – восемь лет в армии: по окончании войны в условиях, когда призывать было почти некого, служить пришлось еще пять лет. Батюшка говорит о пережитом с чувством благодарности: «Господь меня сохранил. Если бы я родился сразу после свадьбы родителей, то попал бы в самое жерло войны. А так получил “отсрочку”, да еще полтора года – в Лугинской школе ВВС КА в Кургане…»

От опасности он не скрывался, но Промыслом было устроено так, что служить ему пришлось механиком в авиации, хотя на войне нет «безопасных мест», и на аэродроме военнослужащие погибали во время налетов немецкой авиации, да и до того испытаний было достаточно. Особенно тяжелой выдалась зима 1943 года, когда их, курсантов, выводили на расчистку железнодорожных путей. Холод, голод, а из одежды – шинель да ботинки.

На войне, в период обучения, ему впервые довелось открыть Евангелие. В деревне, в глубинке, женщина, угадавшая в нем верующего, предложила ему почитать из Писания, и каждое слово поражало, запечатлевалось в памяти и укрепляло надеждой на помощь Божию.

Батюшка прерывает речь, перебирает в памяти эпизоды военного времени. Из тех впечатлений самым значительным была, пожалуй, трагедия под Старой Руссой, произошедшая во время их с товарищами первой командировки на фронт. События порой отбрасывают «тени». Накануне у многих его товарищей было предчувствие – летчики прощались друг с другом со слезами, а на следующий день наша эскадрилья, состоявшая из тяжелых самолетов «Ил-2», почему-то оказалась без прикрытия истребителей «Аэрокобра», и немецкие «фокке-вульфы» перебили все самолеты. Отец Борис был в караульных. До сих пор перед глазами та картина – мертвая тишина, пустой аэродром…

Дважды, когда уже служил в звании сержанта, он оказывался «на волосок» от смерти. В мае 1944-го ночью над аэродромом неподалеку от Чернигова внезапно появились два немецких самолета: от взрывов световых авиабомб стало светло как днем. Пока не прекратился грохот, он молился и читал 90-й Псалом. Позднее еще раз попал под обстрел под Минском, когда возвращался на аэродром из штаба. В тот раз пришлось бежать через открытое поле в гору. И снова – только свист пуль и 90-й Псалом…

Последующие годы были подготовкой к духовному служению. Все приходило как-то само: то достанется редкость по тем временам – «Журнал Московской Патриархии», – то в краткий период отпуска, в Кунгуре, доведется встретиться с игуменом Кукшей из Киевского монастыря[1], и получить его благословение. Но самым большим счастьем было купить в Полесье у какой-то старушки Евангелие; с тех пор он читал его постоянно.

В те годы Борис, набравшись смелости, написал письмо Патриарху Алексию I о своем желании поступить в семинарию или в монастырь, и получил ответ: «По окончании службы все возможно. Бог благословит».

Перед самым окончанием службы на Украине батюшка познакомился со своей будущей женой – Марией Пиница. Обвенчались они еще до возвращения домой, в Кунгур, в Ильинском храме неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. Из армии он вернулся с оформившимся желанием посвятить себя служению у Престола.

Прошу батюшку рассказать подробнее о том времени. Как он решился принять сан, ведь наверняка были трудности и препятствия? На это отец Борис отвечает так: «У каждого времени свои трудности. В те годы и после, при Хрущеве, надо было знать, что и кому можно сказать». И тут же добавляет: «Конечно, обстановка в стране и в епархии была сложной. Молодых священников не было, служили старики. Большинство вернулись из мест заключения».

Желание его исполнилось тогда, однако, не сразу. Несколько месяцев работал слесарем на Машзаводе, и только в декабре 1950 года Владыка Иоанн (Лавриненко), видя постоянство его желания, после испытания рукоположил его в диакона, а в сентябре 1951 года – в сан священника. В те годы случай рукоположения молодого человека был редкостью, отец Борис был первым молодым священником в епархии. За несколько месяцев до него в дьяконский чин был рукоположен отец Андрей Мазур, ныне архидиакон Патриарха.

Пользуясь паузой, уточняю, чувствовалось ли изменение обстановки при наступлении хрущевской «оттепели» и имел ли кто-то из священников для отца Бориса особенное значение в годы его становления как пастыря? Батюшка повторяет: «Надо было знать, кому и что можно сказать». Хрущевская оттепель – время «бескровных» гонений, имевших целью как можно скорее покончить с религией. Были и «осведомы», и приходская реформа 1961 г., и открытое вмешательство во внутреннюю жизнь Церкви, а еще публичные отречения – не все выдерживали тот натиск, – было и снятие священников с «регистрации», и разоблачительные фельетоны в местных газетах. «А из духовенства, – говорит отец Борис – наибольшее значение для меня имели Владыка Иоанн (Лавриненко) – образец истинного пастыря и архиерея, и отец Григорий Ахидов. Отец Григорий сам прошел лагеря и пользовался огромным авторитетов в епархии. Служил он в храме Святителя Николая в селе Кольцово. По всем сложным вопросам, например, когда приходилось лавировать между поручениями архиерея и давлением уполномоченного, обращался к нему, к отцу Григорию. Он – мой духовный отец».

Отец Борис и отец Никон

Отец Борис и отец Никон

О том, что пришлось пережить самому, отец Борис не рассказывает подробно, лишь в общем. Были и переводы с места на место, и «рапорты» от сослуживцев. Кое-что со слов батюшки уже записано его внуком Андреем, и, может быть, когда-то книга воспоминаний отца Бориса Бартова увидит свет[2].

В заключении спрашиваю у отца Бориса, что важно для нас и для молодых священников сегодня? Чем держаться, когда нет рядом духоносных старцев, таких, как преподобный Кукша Одесский? «Молитва, – отвечает батюшка, – нам остается молитва. А для священников… Надо больше всего опасаться мира, приверженности благам и духу мира сего. Это закон на все времена. Иоанн Кронштадтский – вот наш идеал, то, к чему должны стремиться священники и миряне по силам тоже» .

По окончании беседы отец Борис благословляет нас с Димой, провожает до калитки, крестит вслед. В воскресение мы увидимся еще раз на Литургии в Преображенском храме. Батюшка до сих пор служит по праздникам и по воскресным дням. Ловлю себя на том, что главным после этой встречи останется впечатление «обычности», касается ли это службы в военное время или выбора духовного пути в период гонений на Церковь. Все просто и скромно, а над семьей явное Божие благословение. Среди детей и внуков отца Бориса Бартова – священники, служители храмов, регенты, иконописцы, выпускники Семинарий и Духовной Академии. Для них и для жителей Кунгура он – духовный отец, близкий, сопричастный ко всему, что происходит вокруг. А, между тем, нас ждет еще одна встреча.

Отец Никон

Отец Никон

В субботу мы с певчими едем к вечерней во Всехсвятский храм на кладбище. Вот у поворота, показывают мне, домик отца Никона. Сейчас при батюшке есть «келейник». Одного его не оставляют – возраст, давление. Надо, чтобы кто-то проследил: и приготовить, и вовремя дать лекарства.

Отмечаю про себя, что в Кунгуре об отце Никоне даже молодые говорят негромко, с особым уважением, избегая при этом суесловия и ненужных эпитетов: «Он более полувека служит при этом храме. До последних лет бессменно, каждый день. В любую погоду. Кажется, нет ни одной вещи, которой не коснулась бы его рука: и киот поправит, и иконы протрет, и вымоет все до блеска; и столяр, и резчик, и слесарь, и золотник».

Есть шанс увидеть отца Никона до службы. Поджидаю его в притворе, но что-то не видно. Уж не приболел ли? Вот уж и часы, начинается служба…И тут из боковой двери алтаря появляется маленького росточка согбенный старичок – иподиакон в белом стихаре и мягких суконных сапожках на толстой подошве. Двигается он точно и собранно: выходит со свечей, подает кадило. Он незаменим и почти незаметен. Ничего лишнего, и, кажется, собранность его передается и священнику, и непривычно молодому клиросу. В каждую минуту чувствуешь: здесь служба, истинное неразвлекаемое богослужение, где все, как надо, все на своем месте. А ведь это обычный и притом не самый наполненный храм. Стоит он на окраине, и с наружной стороны не так благолепен, как частично уже отреставрированные центральные городские – Никольский, Тихвинский и Преображенский.

На полиелее встречаюсь глазами с отцом Никоном. Взгляд проницательный, ясный – новое лицо приметил. После службы едва его не пропустила, двигается отец Никон быстро, времени не теряет. Вот только, как и предупреждали, почти ничего не слышит. После нескольких отчаянных попыток, моих – дозваться, а его – расслышать, батюшка устало выдыхает: «Я не чую-у-у, что она мне говорит!», и, вскидывая на меня свои детской чистоты глаза, просит: «Напиши мне что-нибудь». Подала записочку. Попросила помолиться и набросала несколько вопросов без особой надежды на ответ. Отец Никон сунул ее в карман, надел поглубже «заслуженную» мохнатую шапку-ушанку и вышел под дождь. Ребята-певчие заверили, что ответ будет, в этом можно не сомневаться. Батюшка исполнит все самым добросовестным образом. Так и вышло. В воскресение получила его обстоятельное «интервью», написанное со всей возможной аккуратностью.

Отец Никон служит

Отец Никон служит

Одно время пришлось ему быть при полевой кухне. Помнит, как в это время открылась стрельба и он, не успев укрыться вместе с остальными, спрятался в большом здании, а немцы открыли огонь именно с той стороны. И пока вокруг все гремело и рвалось, он читал Евангелие, которое было у него под рукой постоянно. Вдруг совсем рядом со страшным грохотом обвалился карниз, а его только пылью обсыпало. Бог сохранил.

Отец Никон дошел до Германии, домой вернулся в ноябре 1945-го. Снова пришел на завод, а в 1960-м, как пишет, «поступил пономарем в етот храм».

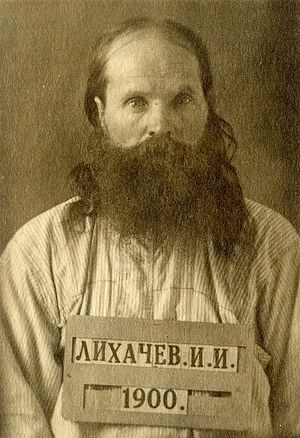

Спросила, между прочим, кто из священников имел для него особенное значение? – Батюшка назвал игумена Иоанникия (Лихачева). Об отце Иоанникии уже приходилось слышать от архивистов. Это священник, чье следственное дело выделяется на фоне других дел середины 30-х годов: он не признавал вины и не называл никаких имен, никого не выдал и не подвел.

После долгих лет службы при храме, в апреле 1997 года, Николай Андреевич Букирев принял монашество с именем Никон.

В самом конце развернутого ответа, – сколько же времени и сил он потратил, чтобы все изложить, – приписка: «О здравии буду поминать. Рабы Божии сестры, помолитесь за меня, грешнаго Никона».

* * *

…В воскресение – в обратный путь. Дорога из Кунгура занимает часа полтора. По пути размышляю о том, что пришлось увидеть и услышать. Сейчас много и не случайно, в общем-то, говорят о патриотизме и о сохранении нашей «идентичности» через веру, а тут, удивительно, ни единого слова! Наверное, это черта поколения. О значимом они не говорят – они проживают. Один белый священник, другой монах, но обстоятельства их жизни сходны в главном; оба принадлежат к поколению войны, и именно к той его части, которая верила, что после кровопролития, жестокости и гонений за веру должен наступить просвет, как верил в наступление «эры милосердия» скромный и немногоречивый герой известного романа братьев Вайнеров. И даже если наступление «эры милосердия» почему-то отложится, и придется пройти большую часть пути среди сетей и злобы мира, это самое великое изменение должно совершиться в душе по слову Спасителя: «Приходящего ко Мне не изжену вон».

Автор выражает благодарность внуку отца Бориса Бартова – Андрею Васильевичу Бартову за консультацию и за возможность ознакомиться с рукописным вариантом воспоминаний о. Бориса.

Да помянет Господь отца Бориса и отца Никона во Царствии своем!