В одном из недавних интервью в Интернете был сделан прогноз: если Россия прекратит поставку газа и нефти в Европу, или если Европа перестанет закупать наш газ, Россия вынуждена будет вернуться в свою газовую камеру. Проговорил сию сентенцию не выживший из ума нацистский преступник, а популярный в своем кругу российский публицист. Оставим в стороне состоятельность прогноза. Поражает стилистика высказывания. Не будем преувеличивать: за этим изречением не стоит еще намерение острослова отправить российских граждан в камеры – газовые или хотя бы только тюремные. Это всего лишь игра слов, bon mot. Но какова фразеологическая лихость публициста! Она явно зашкаливает. Применив свой каламбур к России, футуролог уподобился одному из персонажей Достоевского, тому, кто сетовал на то, что в Отечественной войне с Наполеоном умную нацию победила нация глупая.

Еще один провидец, из беглых, с непробиваемым оптимизмом в течение двух десятилетий предсказывавший скорый, исчисляемый месяцами ожидания крах Российского государства, узрел луч надежды в распространении вируса «дельта», от которого мол, по его заверениям, значительная часть российского населения вымрет, а другая учинит бунт, после чего уже «умные нации» наконец победят «нацию глупую».

Современные наследники Смердякова, и даже те из них, которые претендуют на голоса российских избирателей, как видно, не стесняются в выражениях. Но отечественная русофобия – совсем не новое явление. У нее есть традиция, которая восходит, по крайней мере, к жившему в XVII веке подьячему Посольского приказа Григорию Котошихину. Он бежал из России в Польшу, обосновался затем в Швеции и там отрекся от Православия, приняв лютеранское исповедание. По заказу шведских властей Котошихин составил «Описание Московского государства», которое содержит много достоверных сведений, так что не лишено ценности исторического документа, но эти сведения представлены у перебежчика в кривом зеркале неприязни. Его идейным наследникам могла бы послужить уроком печальная участь Котошихина. В пьяной драке он убил хозяина дома, в котором жил, был приговорен к смертной казни, и ему отрубили голову, после чего труп вероотступника был передан для препарирования в анатомический театр медицинского факультета в Упсале, и до недавних пор учебным пособием в университете этого города служил скелет политического беженца из России.

В XVII веке в отечественной публицистике доминировала идея, что все самое замечательное в России восходит к реформам Петра Великого, а в прошлом у нас было одно только варварство. В этих легкомысленных и невежественных восклицаниях поверхностно вестернизированных литераторов видится симптом того же русофобского недуга, правда, лишь в историческом плане, потому что современное положение дел в Российской Империи у них изображалось в самом блестящем виде. Радикально иной взгляд на допетровскую Россию, изложенный мудрым историком князем М. М. Щербатовым, выбивался тогда из круга представлений, господствовавших в обществе.

В первой половине XIX столетия несравненно более масштабные писатели, чем жалкий Котошихин, не чужды были русофобских идей. В пример можно привести П. Я. Чаадаева с его «Философическими письмами». Правда, опамятовавшись, он написал «Апологию сумасшедшего», в которой радикально пересмотрел свои прежние убеждения, метко обозначенные самим названием «Апологии». Завзятый западник А. И. Герцен, оказавшись в эмиграции, лучше разглядел западные нравы и обычаи, после чего радикально переменил свое отношение к Западу, оставшись при этом революционером – республиканцем и социалистом. Во второй половине XIX века презрение к прошлому и настоящему России стало непременным атрибутом принадлежности к либеральному лагерю или социал-демократической, не народнической, фракции революционного стана.

Презрение к прошлому и настоящему России стало непременным атрибутом принадлежности к либеральному лагерю

Меткий и глубокий диагноз этого феномена в свое время дал Ф. И. Тютчев, не только великий поэт, но и глубокий христианский мыслитель, в письме, адресованном дочери Анне, датированном 1867-м годом:

«Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего всё более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей… Раньше они говорили нам, и они действительно так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т. д., и т. п., что потому именно они так нежно любят Европу, что она, бесспорно, обладает всем тем, чего нет в России. А что мы видим ныне? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, всё более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. И напротив, мы видим, что никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивилизации, которые допускаются в Европе, нисколько не уменьшили пристрастия к ней. Словом, в явлении, которое я имею в виду, о принципах как таковых не может быть и речи, здесь действуют только инстинкты, и именно в природе этих инстинктов и следовало бы разобраться».

В самом невинном варианте это мазохистские инстинкты. Но совсем не мазохистские, а, скорее, прямо противоположные, и, если придерживаться психиатрической терминологии, – садистские инстинкты вдохновляли западных русофобов.

В предельно остром виде эти эмоции выразились в действиях и словах одного из шведских генералов времен Северной войны. В 1706-м г. после неудачного для России сражения под Фрауштадтом, на территории современной Польши, в плен сдались русские и союзные с ними саксонцы, под обещание шведского генерала Реншильда сохранить пленникам жизнь. Но по приказу генерала сдавшихся в плен разделили по национальности, и русских подвергли изощренной казни. Их клали друг на друга по двое и по трое и протыкали штыками, под аплодисменты наблюдавших резню шведских офицеров. Пленный шотландец капитан Томас Аргайл напомнил генералу Реншильду о данном им обещании, о законах ведения войны и о человечности. В ответ он услышал, что эти законы «писаны не для русских животных, а если капитана что-то не устраивает, он может присоединиться к дикарям и умереть вместе с ними».

Сто с лишним лет спустя маркиз А. де Кюстин, посетивший Россию и беседовавший с разными русскими людьми, в том числе и с самыми высокопоставленными, вплоть до Императора Николая I, написал знаменитые путевые очерки под названием «Россия в 1839-м г.». Они содержат немало любопытных и ценных сведений, но основной тон их пасквильный. Само слово «русофобия», вероятно, впервые было употреблено князем П. А. Вяземским в его оценке изделия де Кюстина.

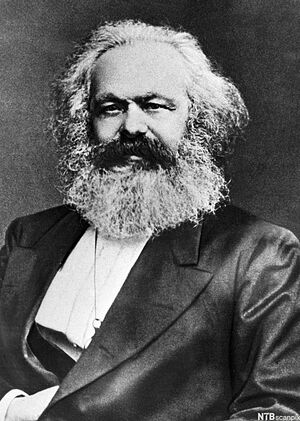

Карл Маркс В качестве иллюстрации характера западноевропейской русофобии можно привести высказывания, принадлежащие деятелю, которого у нас в России в советскую эпоху почитали как самого великого из земнородных, превозносили превыше небес, чьим именем украшены были улицы и площади, кому ставили памятники, на чьи сочинения ссылались примерно так, как мусульмане ссылаются на Коран. Речь идет о Карле Марксе. Вот как виделась ему в схематически сжатом виде история России:

Карл Маркс В качестве иллюстрации характера западноевропейской русофобии можно привести высказывания, принадлежащие деятелю, которого у нас в России в советскую эпоху почитали как самого великого из земнородных, превозносили превыше небес, чьим именем украшены были улицы и площади, кому ставили памятники, на чьи сочинения ссылались примерно так, как мусульмане ссылаются на Коран. Речь идет о Карле Марксе. Вот как виделась ему в схематически сжатом виде история России:

«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить план завоевания мира».

Во время Крымской войны, когда на Россию напали сразу Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство, в состав которого тогда входила примерно половина Италии, он помещал в британской прессе статьи, адресованные не столько читающей публике, сколько королевскому правительству, военному командованию, английским дипломатам и спецслужбам. Это были геополитические стратегемы, на осуществление которых в ту пору у Англии и ее союзников аппетитов хватало, но не хватило ресурсов.

В статье «Восточная война» Маркс писал:

«Без сомнения, турецко-европейский флот сможет разрушить Севастополь и уничтожить русский Черноморский флот; союзники в состоянии захватить и удержать Крым, оккупировать Одессу, блокировать Азовское море и развязать руки кавказским горцам… Необходимо… развязать восстание в Финляндии путем высадки достаточного количества войск и обещания, что мир будет заключен только при условии присоединения этой провинции к Швеции. Высаженные в Финляндии войска угрожали бы Петербургу, в то время как флоты бомбардировали бы Кронштадт».

В будущей войне, полагал Маркс,

«Англия имеет возможность нанести удар России в ее самом уязвимом месте. Не говоря уже о том, что она может заставить шведов завоевать обратно Финляндию, для ее флота открыты Петербург и Одесса... Без Петербурга и Одессы Россия представляет собой великана с отрубленными руками».

Характеризуя высшую цель российской политики, он облыжно утверждал, что ее «путеводная звезда» – это «мировое господство».

В таком свете виделась Россия государственным деятелям и политикам Запада, не всем, конечно, но многим из них, причем независимо от их идеологической масти: от крайне правых, каковым, собственно. и был патриарх русофобии роялист Де Кюстин, консерваторов вроде Дизраэли, до либерала Пальмерстона – и до крайне левых, как тот же Маркс.

В чем же религиозные, политические, культурные, этнические, исторические причины подобной одержимости?

В чем же религиозные, политические, культурные, этнические, исторические причины подобной одержимости? Одна из них заключается в том, что Запад, в XIX веке достигнув апогея своего могущества, превратил большую часть остального мира в собственные колонии и полуколонии, но этой горькой участи не подверглась Россия. Более того, в период от победы над Наполеоном до поражения в Крымской войне наша страна, наравне с Британской империей, являлась сверхдержавой, превосходя своей военной мощью другие крупные государства Европы, Азии и Америки. Отсюда шли истеричные пропагандистские слоганы «Россия – жандарм Европы» (по поводу спасения Империи Габсбургов в революцию 1848-м г.), «Россия – тюрьма народов» – не Британия, властвовавшая над Индией, богатства которой, систематически перемещаемые в Великобританию, составили главный ресурс экономического роста в Англии, а Россия, потому что западная публика не ставила на одну доску Индию с ее многотысячелетней рафинированной культурой с Польшей, часть которой оказалась в составе Российской Империи, при том, что поляки составляли едва ли не четверть высшего дворянского сословия в России, а потом, с образованием Государственной думы, были в ней широко представлены, в то время как население Индии было отсечено от участия в выборе депутатов британского Парламента. Но тюрьмой народов все равно называли не Великобританию, а Россию.

Упрощая характеристику столь своеобразной расстановки акцентов, главной причиной британской русофобии можно считать досаду английского истеблишмента на невозможность обходиться с подданными Российского Императора так, как действовали английские сахибы в Индии и других своих колониях. А на то, как они осуществляли там хваленую цивилизаторскую миссию, проливает свет одна исчезнувшая картина В. В. Верещагина, представление о которой можно составить лишь по ее репродукциям и копиям. Называется она «Подавление индийского восстания англичанами». Эта картина попала в свое время в Соединенные Штаты и затем исчезла. По одной из версий, она была выкуплена кем-то из англичан и уничтожена. Как и другие работы Верещагина, это своего рода документ в красках. Художник перед каждой своей работой изучал соответствующий исторический, географический, этнографический материал. Углубившись в тему своей работы – расправу британских оккупантов над сипаями (так называли индийских солдат, которых нанимали на службу в колониальных войсках) после подавления их восстания, – художник оставил записи об особенностях изобретенного англичанами способа смертной казни, который они не без висельнического остроумия назвали «дьявольским ветром» (devil wind). Приговоренных к смерти привязывали к жерлам пушек и затем производили выстрелы: при этом, по словам Верещагина, «в то время как тело разлетается на куски, все головы, оторвавшись от туловища, спирально летят кверху».

До сих пор речь шла о политических мотивах русофобии. Но почему Россия не воспринималась Западом как часть той же самой доминировавшей тогда в мире Европы, при том, что в разные эпохи своей истории, от XVIII до XXI века, российские власти и влиятельная часть российского общества охотно включили бы свою страну в «концерт европейских наций», если бы только их туда приняли. В военно-политическом отношении, по соображениям прагматическим, наша страна не раз вступала в союзные отношения с одними западными государствами, которые враждовали и воевали с другими союзами и блоками. В чем же причина того, что, несмотря на временное существование таких союзов, ров, отделявший русский мир от западной цивилизации, все равно сохранялся, несмотря на спорадические высказывания некоторых политиков о Европе от Атлантики до Урала, что, вообще говоря, при географической корректности, звучало для нас угрожающе, поскольку подобная картография разрезала Россию на две части.

Главная причины тому – не этнического или расового характера, если исключить эпизод нацистского помрачения в Германии. В традиции немецкого шовинизма есть изрядная доля высокомерного презрения к славянам, но оно больше затрагивает ближайших соседей Германии, чем русских. И те же нелюбимые германскими шовинистами поляки, например, не в пример соседним «бошам», как в свое время обзывали немцев французские шовинисты, признавались за лучших друзей во Франции. Отторжение России Западом не имеет и идеологических мотивов, хотя в советскую эпоху обыватели, не обремененные историческими знаниями, принимали за чистую монету расхожее клише о противостоянии двух экономических и политических систем: капитализма-империализма против коммунизма-социализма, буржуазной демократии против демократии социалистической. XXI век развеял подобные иллюзии даже в самых непробиваемо наивных умах – идеологическое противостояние так называемых систем испарилось, а вражда Запада к трансформировавшей свою систему по западным лекалам России, к тому же, если ее отождествлять с Советским Союзом, еще и распавшейся в угоду Западу на части, не убавилась, а возросла, в строгом соответствии с поговоркой – «аппетит приходит во время еды». Один из мотивов самопроизвольного распада страны, похоже, как раз и заключался в трогательной политической предупредительности – мол, раз, по выражению Александра III, они там, на Западе, «боятся нашей огромности», – не будем впредь пугать Запад этой нашей огромностью, убавимся вдвое, и нас там примут с распростертыми объятиями. Огромности, конечно, и боялись, и боятся до сих пор, но в объятия не принимают, предпочитая прозябать под крылом американского орла, а не пребывать в добром мире с соседней Россией.

Чем мотивировано подобное предпочтение? Отчасти тем уже, что Западная Европа лишена возможности выбирать. По результатам победы во Второй мировой войне, в соответствии с Ялтинским и Потсдамским соглашениями, она остается в американской зоне влияния, и ее включенность в эту зону поддерживается присутствием американских дивизий на ее территории. Но и помимо вынужденности такой зависимости, Западная Европа, в отличие от, например, Японии, которая возлюбила Соединенные Штаты исключительно в результате атомных бомбардировок и последовавших за ними капитуляции и оккупации, а не по причине культурного родства, Западная Европа сознает свою цивилизационную близость с Америкой более очевидной, чем с Россией.

Западная Европа сознает свою цивилизационную близость с Америкой более очевидной, чем с Россией.

У Запада и Востока Европы есть общие христианские корни, но, с одной стороны, их всячески стараются обрубить в рамках современного Евросоюза, отрекшегося в своих официальных документах от христианского наследия, хотя бы только в культурном плане, а с другой – Россия и Запад в течение тысячелетия различаются конфессионально. Иными словами, коренная причина многовекового разделения и противостояния России и Запада заключается в Православии, которое в культурном и историческом плане можно назвать византийским наследием. И западная русофобия в этом контексте – естественное продолжение западной византофобии.

Константинополь пал в 1453-м г., но это его падение было предуготовлено и предрешено захватом и погромом столицы ромеев, учиненным крестоносцами в 1204-м г. Этот варварский погром, собственно, и послужил датой окончательного разрыва канонического общения между Церквями Запада и Востока. Евхаристическое общение не раз разрывалось и до 1054 г., но со временем его удавалось восстановить. Искажение Символа веры включением в него надуманного Filioque само по себе не стало причиной раскола. Несмотря на блистательную критику этой неуклюжей новации со стороны святого Фотия, Константинопольский Патриархат возобновил каноническое общение с Римом с его Filioque – на христианском Востоке смотрели тогда на учение о Filioque как на несостоятельный и даже нелепый региональный теологумен, сформулированный по причине богословской некомпетентности, но не как на нетерпимую в Церкви ересь. И даже папистические притязания, выраженные с провоцирующей бесцеремонностью папой Геласием еще на исходе V века, на просвещенном христианском Востоке скорее игнорировались, чем вызывали отпор. Вековые разногласия взорвались разрывом общения и взаимными анафемами только в 1054-м г. Похоже, однако, что обе стороны тогда надеялись на возможное в будущем восстановление единства.

Неслыханные зверства, совершенные в ходе IV крестового похода, сделали Запад непримиримым врагом православного мира

Но неслыханные зверства, совершенные в ходе IV крестового похода, сделали Запад непримиримым врагом православного мира. Известный в криминалистике и психопатологии комплекс ненависти убийцы к жертве своего преступления стал одним из главных ориентиров западного самосознания. С тех пор в Ватикане речь могла идти уже только об унии с поверженным конфессиональным соперником; и ряд таких провалившихся уний состоялся – Лионская, Флорентийская, – из них особенно зловещую в православном мире репутацию стяжала локальная Брестская уния. Но и в Константинополе, в канун его завоевания османами, недоверие к Западу было столь острым, что едва ли не большинство ромеев соглашалось тогда с высказыванием Луки Нотара: «Лучше пусть будет турецкая чалма, чем папская тиара».

Падение Константинополя снизило накал вражды Запада к поверженному противнику. К тому же пока Запад оставался монолитно католическим, неприятие восточных «схизматиков» не могло распространяться на патристическое наследие Востока, на грекоязычных отцов, творения которых входят в состав Предания самой Католической церкви. Поэтому на уровне богословской элиты известная доля пиетета по отношению к византийскому наследию первого тысячелетия от Р. Х. неизбежным образом сохранялась.

Перемены в сторону полной дискредитации Византии в ее восприятии на Западе произошли отчасти под влиянием Реформации, отвергшей авторитет Предания и, значит, авторитет как греческой, так и латинской патристики, но, самым радикальным образом, вследствие распространения антихристианской идеологии в век так называемого «Просвещения». В византологии этот катастрофический рубеж, положивший начало апостасии в среде западной «интеллигенции», обозначен многотомной «Историей упадка и разрушения Римской Империи» Э. Гиббона, в которой черным по белому был провозглашен ложный с разных точек зрения, в том числе и академически-исторической, тезис о том, что христианство стало главной причиной разрушения Римской Империи. В концепции Гиббона Византия – это Римская Империя эпохи ее упадка. Историософская схема Гиббона надолго стала господствующей в западной исторической науке, в западной идеологии, в расхожем общественном мнении. Так формировалась византинофобия, проникшая в общественное сознание западноевропейских народов настолько глубоко, что сами слова «византизм» или «византинизм», за рамками научной византинистики, приобрели на разных языках – немецком (Byzantinismus), итальянском (bisantismo), английском (byzantism) – резко негативную семантику, обозначая деспотизм, обскурантизм, раболепство, лицемерие, коварство, интриганство, в сфере интеллектуальной – педантизм, начетничество, буквоедство, в эстетике – вычурность, манерность.

Место поверженной Византии, Нового Рима, в расхожем западном восприятии заняла ее наследница Москва

Но к исчезнувшему противнику невозможно испытывать пламенную вражду. Место поверженной Византии, Нового Рима, в расхожем западном восприятии заняла ее наследница Москва, Россия, Третий Рим. В наш век, в эпоху массовой апостасии на Западе, неприязнь к Третьему Риму возгревается уже не католицизмом, как это было в прошлом, а проистекает из отторжения самых основ христианства, Евангельского учения, традиционной морали. И хотя у нас не все еще рудименты былого атеистического помрачения изжиты и устранены, Россия становится оплотом традиционных христианских ценностей в современном мире. Как же после этого должны воспринимать ее строители «дивного нового мира», в котором сорваны будут все религиозные и нравственные тормоза.