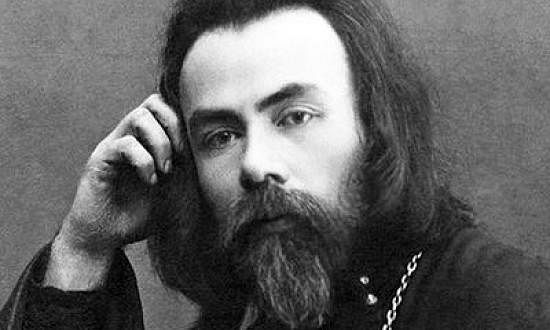

Имя и труды протоиерея Валентина Павловича Свенцицкого (1881–1931) - великого христианского проповедника ХХ века, богослова, философа, публициста, прозаика и драматурга, создателя первой в России христианской политической организации и Московского религиозно-философского общества памяти В. Соловьёва, участника Белого движения, настоятеля московского храма «Никола Большой Крест» на Ильинке – пока еще недостаточно известны широкой публике. Об особой актуальности его богатого наследия в наши дни рассказывает Кавказскому геополитическому клубу поэт, редактор Собрания сочинений и биограф В.П.Свенцицкого Сергей Валентинович Чертков.

- В начале XX века российская общественно-политическая и духовная жизнь обогатилась множеством разнообразных талантов. Чем привлёк Вас именно В. П. Свенцицкий?

- Тем, чего не находил среди всей мишуры посеребрённого века, - пророческим даром. Ведь пророк - не только и не столько предсказатель будущего, но тот, по определению историка Г. П. Федотова, кто «слушает волю Божию о целом народе или о Церкви и требует действия». Устами пророков к нам взывает глас Божий - назидает, стыдит и увещевает, открывая истину. Проповедь пророка есть мудрость - не интеллектуальный феномен (знание как таковое), а образ нравственного совершенства, согласование плотского с духовным, единство истины и блага, высшая правда. Вот такой алмаз я и нашёл: человека, который с дерзновенностью ветхозаветного пророка глаголет о должном устройстве человеческого общества, утверждает норму личной и общественной жизни, рисует икону бытия.

Свенцицкий обличает ложь - правдой, противопоставляя тому, что есть, - то, что должно быть. Он открывает, какою должна быть земная жизнь человека. Обращаясь к пастырям, интеллигенции, трудящимся, власть имущим, бизнесменам, солдатам, каждому показывает, как достойно действовать на своём месте и строить свою жизнь согласно с верой. Это и есть правда о земле - все человеческие отношения, включая экономику и политику, надо привести в соответствие с Божиими заповедями. Он неустанно напоминает о прямом пути ко благу и клеймит гибельные уклонения. Фактически это работа совести. Так оно и должно быть, ибо истинный пророк - совесть народа.

- Каково, на Ваш взгляд, влияние идей Свенцицкого на современников и потомков?

- Оно весьма велико, но редко связывается с его именем. Неоспорим приоритет Свенцицкого в решении вопроса о допустимости насилия как ограничения злой воли, хотя его идея «насильственного ослабления зла как подлинного служения свободе» стала популярной после И. А. Ильина. Именно Свенцицкий первым раскрыл христианское учение о свободе как важнейшей сущности духовного мира, всесторонне охарактеризовал и представил творчество как её феномен; впоследствии Н. А. Бердяев сделал себе имя в мировой философии, повторяя идеи своего тогдашнего идейного противника; то же произошло с осмыслением мирового исторического процесса. Поистине грандиозная христианская философия (не абстрактно «религиозная») заключена в выдвинутом и обоснованном Свенцицком тезисе «Весь мир есть становящаяся Церковь» - плоть от плоти святоотеческого учения, но и творчество в области догматики. Его тут же подхватил Бердяев, а затем активно использовали отец Сергий Булгаков, Л. П. Карсавин, евразийцы…

- Представляю, как вознегодуют поклонники Бердяева…

- Увы, что было ясно современникам, нынешним исследователям недоступно и даже воспринимается как «трамвайное хамство» - неуважение к «отцам русской философии»; до такой степени, например, были возмущены доктора наук А. И. Резниченко и Е. В. Иванова, выступавшие в прениях по докладу об эпигонах Свенцицкого на семинаре «Русская философия» в Доме Лосева. И это несмотря на обоснование хронологией, фактами личных взаимоотношений и десятками почти буквально совпадающих цитат. Но против очевидного не попрёшь, и сейчас установленное влияние и заимствования зафиксированы в энциклопедических изданиях.

Многие чаяния Свенцицкого, изложенные в программе созданного им и философом В. Ф. Эрном Христианского братства борьбы, осуществил Поместный Собор 1917–1918 гг. Да и сам он явился следствием усилий в том числе Свенцицкого со товарищи, одними из первых открыто призвавших к его созыву и ратовавших за восстановление соборности и патриаршества в Православной Российской Церкви. Сформулировали они и обязательные условия проведения истинного Собора:

1) предварительное бесцензурное обсуждение насущных вопросов;

2) участие в выборах всех верующих и представительство епископов, монашествующих, клириков и мирян с правом решающего голоса;

3) открытость заседаний и публикация их стенограмм;

4) надлежащая продолжительность для всестороннего рассмотрения вопросов и разбора постановлений;

5) принятие соборными комиссиями заявлений всех желающих.

Очевидно, что все последующие по внешности сходные церковные мероприятия Соборами не являлись, это были не более чем съезды, и выразителями соборного сознания их считать нельзя.

Как заметил В. И. Кейдан, Христианское братство борьбы впервые попыталось вывести социально-экономическую доктрину из догматики православия. А спустя почти век появились «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», содержащие около полусотни текстуальных и идейных параллелей с работами Свенцицкого. Чётко в русле его требований, ровно 7 лет назад патриарх Кирилл призвал для улучшения социальной обстановки организовывать институты гражданского общества, способные защитить интересы людей, и выразил надежду, что православное сообщество будет активно помогать народу отстаивать свои права (конечно, это осталось лишь словесами, но живучесть идей ХББ налицо); а в день векового юбилея открытия Священного Собора почти буквально повторил речи Свенцицкого о подчинённой государством и принуждённой молчать Церкви, об отсутствии её голоса в критический момент истории.

И главное: тысячи людей под влиянием «Диалогов» нашли дорогу к храму, десяткам тысяч отец Валентин пособил в понимании сущности Церкви. В советское время это была одна из самых востребованных вещей в самиздате; по блогам и форумам видно, как она сейчас воздействует на души и помогает отстаивать свою веру от нападок воинствующих атеистов. Но надо знать, что в «Диалогах» нет ни одной идеи, которая не была бы ранее детально проработана Свенцицким, просто здесь они обобщены, сконцентрированы и поданы в более доступной форме.

- Насколько современны работы Свенцицкого? Быть может, волновавшие тогда людей вопросы уже неактуальны?

- Как из ленты новостей, выберу только самые «горячие».

«По всей России началась забастовка. Народ требует свободы. Требует, чтобы чиновники не творили самоуправств; чтобы не расхищали казны; чтобы давали отчёт народу в истраченных деньгах… Забастовка одна может принудить чиновников уступить». Куда как актуально написанное Свенцицким 112 лет назад! Да ведь сущностно всё осталось неизменно: определение Карамзина «крадут» - вековечное для жизни российской. Что же делать? «Обуздывать социальную и экономическую похоть самодовольной буржуазии и бесчинных чиновников», - отвечает Свенцицкий и указывает крайнее средство борьбы за справедливый строй: «Политическая забастовка - отказ выполнять служебные или иные необходимые для государства работы с целью принудить правительство к реформам или выразить протест против его возмутительного распоряжения». Поэтому, чтобы хоть что-то изменить, пусть даже когда-нибудь, надо присоединиться 18 марта к здравомыслящей части народа.

Свенцицкий напоминает, что требовать социальной справедливости - не только гражданский, но и религиозный долг. Нельзя равнодушно относиться к подчинению интересов многомиллионного народа похотям нескольких тысяч крупных капиталистов, обворовавших страну и транжирящих доходы по заграницам. А потому и Церковь «должна обличить весь позор существующего порядка, восстать против безобразного простора для всевозможных злоупотреблений».

- Прямота исповедания веры, соответствие с ней повседневной жизни - не то ли, в чём сейчас остро нуждается любая религия?

- Именно так. В чём причина явного бессилия церковной миссии? Да в том, объясняет Свенцицкий, что их две: «Первая - проповедь словами. Другая - проповедь духовенства делами, причём настолько сильными, что первая миссия остаётся в очень значительном минусе». Вместо того, чтобы руководить жизнью - не боясь никаких гонений, возвышать свой голос там, где земные требования явно противоречат Божиим, подавать пример смелой и открытой борьбы против всего, что зиждется не на христианских началах, «Русская Церковь уже давно живёт в полном мире и согласии со светскою властью. В стране совершались великие перемены, и Церковь всякий раз, по странному совпадению единовременно с ней, убеждалась в несостоятельности старого порядка» (только в ХХ веке так было четырежды). А ведь святитель Василий Великий называет людей, угождающих всякой преобладающей власти, волками хищными, которые являются во одеждах овчих…

Щёлкаем дальше актуальные слайды. Ныне в Российской Федерации узаконены 3/4 пунктов политической и экономической программы ХББ. Продолжается борьба за учреждение независимого гласного суда, равного для всех; амнистию пострадавших за политические и религиозные убеждения; выборы в парламент с прямой подачей голосов (за кандидата, а не за партию); преобразование налоговой системы (установление прогрессивного обложения и развития прямых налогов за счёт косвенных); земельную реформу.

Вспоминаются гениальные строки А. Н. Башлачёва:

Я хочу дожить, хочу увидеть время,

Когда эти песни станут не нужны.

Да где там, всё темно…

А вот вековой давности иллюстрация к вашему недавнему материалу о татуировках: «Культура завершила круг своего развития и снова вернулась к милым папуасам. Только и не хватает колец в ноздри, а всё остальное точно как у них». После глобального распространения пирсинга можно констатировать, что круг замкнулся полностью.

- Поражают объёмы сделанного Свенцицким, причём на каждом его поприще. Сколько написано! Сколько изъезжено! Где он брал силы для всего этого, в чём их черпал?

- Не в чём, а в Ком… По собственному опыту Свенцицкий свидетельствовал: «Силы возьмутся из неиссякаемого источника жизни - Христа, через Его добровольное страдание, искупившее мир». Истинно верующий и любящий Бога обретает способность творить чудеса, становясь Его живым храмом и восходя от силы в силу. Только надо всею душою этого хотеть и непрестанно просить, как герой романа-исповеди Свенцицкого: «Тебе, Господи, служить хочу… Дай мне веру, дай мне силы… Спаси меня. Призови меня к покаянию, научи Добру. Возьми меня к Себе, не оставляй меня. Больше не в силах я быть один…»

- Чем руководствовался Свенцицкий, принимая сан в 1917 году, когда всё рушилось и нестойкие бежали из Церкви?

- И снова Башлачёв: «Быть, не быть… В чём вопрос, если быть не могло по-другому!» Просто до свержения самодержавия и освобождения Церкви от его порабощающей опеки рукоположение не могло состояться. А главное - надо было дозреть: очистить душу, отринуть соблазны и побороть пагубные страсти, приобрести необходимый духовный опыт, перед тем как поднять столь тяжкий крест.

- Биографии многих религиозных деятелей связаны с Казанью - там они родились, учились, служили, как, например, преподобный Варсонофий Оптинский, богослов В. И. Несмелов, сонм новомучеников и исповедников. Удивительная концентрация духовных талантов в одном месте…

- Ну ещё бы - один из крупнейших городов России, университет и духовная академия. А рядышком втрое меньший Симбирск, где выросли два будущих правителя государства российского… Божий промысел, далеко не всегда нам доступный. Апостол Павел говорит, что пути Господни неисследимы, то есть способы Его домостроительства не могут даже быть исследуемы, как поясняет Феофилакт Болгарский.

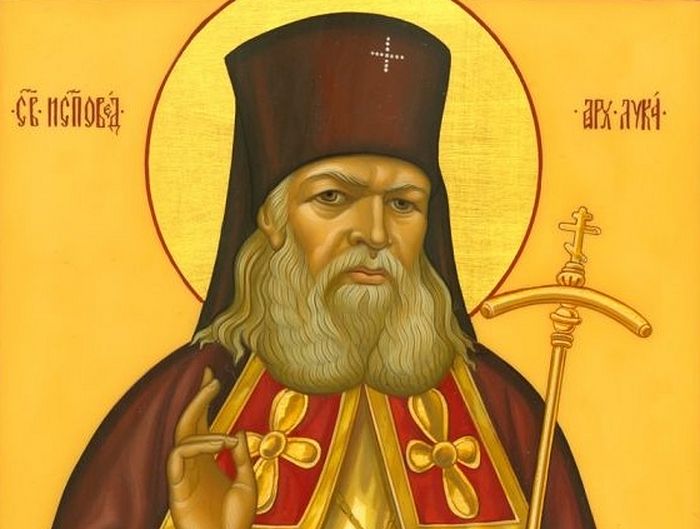

- Встреча в 1923 году в Таджикистане двух Валентинов - Свенцицкого и Войно-Ясенецкого, будущего святителя Луки Крымского, - тоже ведь не случайность?

- Случай - то, что Бог случил (соединил в одно, свёл, сблизил). Для нас - не чаяно, а свыше - промыслительно. Два таких могучих тёзки должны были сойтись. Тем паче, владыка потом возвёл полнокровный монастырь в миру - живой пример действенности одной из важнейших идей собрата во Христе об устроении внутренней крепости. Кстати, в 1919 и 1922 годах сошлись пути Свенцицкого и ещё одного великого христианина - художника М. В. Нестерова.

Окончание следует