|

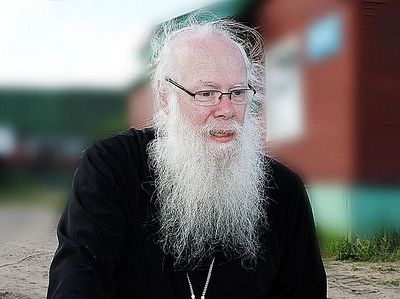

| Последний приезд на родину отца Варнавы. |

Зная примерно, когда болезнь убьёт тело, отец Варнава с присущей ему основательностью за несколько дней завершил все земные дела. По электронной почте и телефону, до кого из близких людей смог дозвониться, попросил прощения. Дал распоряжения, какой гроб заказать, во что одеть тело и т. д. Сказал последнюю волю и нам, сотрудникам «Веры»: чтобы «никаких житий» и «чудес» в газету не писали.

Выполняя волю покойного, придётся написать кратко – о том, что связывало нас.

С Виталием Трудовым мы познакомились в конце 80-х годов. В ту пору Игорь Иванов, Анатолий Саков и я – будущие сотрудники «Веры» – работали в республиканской газете «Молодёжь Севера». В старой её подшивке можно найти статью с фотографией: крепенький, бородатый русский мужик стоит на фоне портрета Государя Николая II. Советская власть ещё не закончилась, и нас, «молодёжкинцев», заинтриговало, что в Сыктывкаре появилось отделение Российского Имперского Союза-Ордена – монархической организации, созданной за рубежом русскими эмигрантами. Возглавлял его предприниматель (или «кооператор», как тогда называли) Виталий Владимирович Трудов. Помню, как сразу возникли симпатия и уважение к этому человеку с замечательной русской фамилией.

Он и вправду был трудолюбивым, основательным человеком. Чувствовались в нём мужицкая трезвость и какая-то внутренняя твёрдость, когда слово не расходится с делом. Когда мы познакомились с иеромонахом Трифоном (Плотниковым), служившим в селе Иб, Виталий Трудов решил для себя, что надо делать выбор. Он стал алтарником в ибском храме Вознесения Господня, оставил бизнес, затем принял постриг в Троице-Стефановском Ульяновском монастыре. Восстановлению этой обители он помогал, ещё будучи кооператором: жертвовал стройматериалы, деньги, выполнял разные поручения.

Все эти годы Трудов ухаживал за приёмным сыном Антоном, который болел неизлечимой болезнью и, по утверждениям врачей, должен был умереть в 9 лет. Но мальчик хотя уже не мог ходить, но жил – укрепляемый заботами и молитвами. Став монахом, отец Варнава взял сына с собой в обитель (см. Брат Антоний в №№ 265–266 «Веры»). Помню, перед самой Пасхой 1997 года приезжал я в Ульяновский монастырь и услышал такой диалог в монашеской келье. Отец Варнава вздыхал:

– Эх, сынок, Господь почему-то на других славу Свою показывает. Если бы тебе Он сказал «встань и иди» и пошли бы ножки твои по земле, вот было бы хорошо...

А мальчик, пристраивая крышу к игрушечной крепостной башне, отвечал:

– Бог всё знает. Я же могу быть непослушливым, и ноги мои могут не туда пойти. Поэтому Бог меня не излечивает.

Спустя год у отца Варнавы обнаружилась онкологическая болезнь, и он был отпущен за штат. Жизнь Антония удалось продлить ещё почти на три года, упокоился он в ноябре 2000-го, в возрасте 16 лет. Самому о. Варнаве врачи также отмерили недолгий срок. Монах воспринял это со смирением, но от лечения не отказался – бездеятельность была не в характере Трудова. Не раз ездил в Петербург, в специализированную клинику, согласился испытывать на себе экспериментальные лекарства. Господь продлил жизнь отца Варнавы, и её он посвятил помощи незнакомым людям. Мы удивлялись, как он мог держать в голове имена сотен людей, с которыми переписывался.

Некоторое время назад, предчувствуя окончание земных дел, отец Варнава попросил отвезти его на редакционной машине в Великий Устюг – проститься с родными и городом детства. Как и прежде бывало, поездка оказалась «рабочей» – старый друг нашей редакции знакомил сотрудников «Веры» с устюжанами, о которых «обязательно надо написать». А нынче в конце октября он позвонил с просьбой помолиться – предстоял курс химиотерапии в сыктывкарской клинике. Впервые в голосе отца Варнавы не чувствовалось надежды. Действительно, медицинские процедуры не дали положительного результата.

28 ноября мы поехали в клинику. Находится она в тихом месте за городом, среди высоких елей. Внутри здания как-то всё обыденно, по коридорам ходят с виду обычные больные в халатах, только головы облысевшие. На стенке заметил два объявления. «Парики на любой вкус, можно приобрести в магазинах...» И такое: «Братья и сёстры, если вам нужен священник, можно позвонить по адресу...» Отца Варнаву мы застали также в коридоре – сидел в кресле, дожидаясь нас. Внешне почти не изменился, только кожа стала как бы восковой. Буднично сообщил нам диагноз врачей: костный мозг перестал вырабатывать тромбоциты, поэтому, чтобы поддерживать жизнь, нужно хотя бы раз в неделю полностью менять кровь. Медики делают переливание, но бесконечно так продолжаться не может, скоро должны выписать. После выписки можно пожить ещё недельку-две, не больше.

Говорили о разном. Вспомнили о Борисе Стругацком, который умер накануне.

– То, что он завещал себя кремировать, как и брата, и развеять пепел над Пулковской обсерваторией, – это, конечно, его личное дело, – отец Варнава покачал головой, а потом улыбнулся, что-то вспомнив: – А я ведь пацаном ещё с фонариком под одеялом читал Стругацких, сколько батареек посадил у отца! Утром отцу надо идти в хлев к скотине, а фонарь-то не горит. Молотком этак потюкаешь, и фонарь вроде снова засветится...

– Вы же с ним встречались, со Стругацким? – спрашиваю.

– Знаком я с ним был с 2008 года, когда меня направили в Петербург. Тогда ещё не было федерального центра имени Алмазова, лейкозники лежали в 31-й больнице на Крестовском острове. Услышал там: «Стругацкий, Стругацкий...» Думал, про книгу говорят. А потом сам с ним встретился. И с тех пор общались, он почему-то очень хорошо ко мне относился, ну и я с уважением. Сильно не лез к нему, хотя и задавал вопросы. Последний раз разговаривали этим летом, 9 июня. От года к году он постепенно сдавал, как и я. Но бодрился. Жалею, что фотографию я не сделал. Как-то неудобно было, ведь человек такой величины. А у меня и фотоаппарат имелся под рукой... Хотя зачем нам фотографии?

– Он верующий человек был? – любопытствую.

– Трудно сказать. Знаешь, последний миг-то мы не знаем, в чём Господь застанет. Многое в его романах я не понимаю, но «Град обречённый» настолько похож на ту действительность, какую мы в 90-е годы переживали, что-то есть такое... Сказал ему, что очень люблю «Сталкера», так он рассказал, как трудно этот фильм снимался, сколько он пережил – мука. Тарковский ведь свою философию туда вставил... А вообще здесь, в краснозатонской клинике, мне больше нравится, чем в Питере. Там шумно – каталки туда-сюда по коридору, ногами шаркают, а здесь такой покой...

Отец Варнава пригласил к себе в палату, благо мы в больничных бахилах были и в марлевых повязках.

– Вот записал тут себе, – достал он тетрадь из-под подушки. – Мысли из онкологии... Прочитаю? Мысль такая: чудеса Божии имеют продолжение. Вот если совершилось какое-то чудо Божие в жизни человека, то оно для него всегда будет иметь продолжение.

– Какое продолжение?

– Ну вот, например, Нееман из Ветхого Завета – военачальник сирийского войска, язычник. И девочка... Помните тот сюжет, из четвёртой Книги Царств?

– Э-э... сейчас не вспомним.

– Сирийцы воевали и взяли из Израиля маленькую девочку. Она служила в доме у военачальника Неемана. Нееман-то был хороший военачальник, но у него случилась проказа, болезнь неизлечимая. И вот девочка говорит госпоже: «Слушай, госпожа, господин-то страдает, а у нас в Израиле есть человек, который может исцелить». И вот, как разумные люди, они отправились в Израиль – Нееман набрал подарков, конечно, он же военачальник. Приезжает к Елисею на колеснице. А пророк к нему даже и не вышел. Только слугу послал: «Слушай, ты ему скажи, пусть он в реке искупается, семь раз окунётся – и выйдет здрав». И вот когда Нееман это услышал... Он же из такой дали приехал, столько трудностей! Возмущается: «Наши реки ничем не хуже, я мог бы это и там сделать». А слуга Неемана – хорошо, когда слуга хороший такой! – говорит: «Слушай, господин, от тебя же не требуют что-то большое сделать, просто искупайся...» Послушал он этого слугу, семь раз окунулся и вышел чист, кожа – как у младенца. И сказал: «Вот теперь я знаю, что только в Израиле есть единый Бог».

Эти его слова и то, что он поверил в Бога, были продолжением чуда. Это очень серьёзно.

– У тебя тоже было такое в жизни? – спрашиваем.

– За себя не буду говорить, ни к чему. Но в начале 90-х годов был я знаком с одним человеком, вроде экстрасенсом, который доказывал мне, что может чудеса совершать... Да уж Бог с ним, не мне судить. Но факт такой: чудеса экстрасенса продолжения не имеют. Человек заболел, потом ему от какого-то воздействия полегчало – и всё, на этом точка. А настоящие чудеса ведут на узкий путь, к Богу.

– А ещё что записано? – киваю на тетрадку.

– Да это я просто так, конспектик маленький себе иногда пишу, – смущённо улыбнулся отец Варнава. – Ну, вот дальше: «Человек, который исцелится, не зная пути Божьего, он останется в том же самом положении – жизни-то в нём не будет. Жизнь в Боге – это цель, а всё остальное – это средство». Вот как. Цель – это спасение.

Посмотрел на нас и продолжил:

– «Монашество – не привилегия, а путь в вечность. Один из путей». Многие думают, что если монах, то к нему какие-то внешние требования прилагаются – и в этом будто бы монашество заключается. Но монах сам к себе требования предъявляет, он же один на один с Богом.

Вот фильм «Остров», очень его люблю. Там отец Анатолий умирать собрался, ему и ящик принесли. А Иов – благочинный, видимо, да? – загорюнился: «Я ведь тоже хотел, как ты, помогать людям. Но вот дара-то нет. Ты вот сейчас уйдёшь, а мне как жить?!» Отец Анатолий ответил: «Слушай, живи, как живёшь... Живи, как живёшь, только сильно не греши». Вот напутствие старца. Мне так это место понравилось! Живи, как живёшь, ты же не можешь по-другому. Но что ты можешь – так это не грешить.

В Евангелии от Луки, 14-я глава, 28-й стих, говорится: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения её, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?» Там, в общем-то, не написано, что это будет грех, если ты основание заложишь, но не построишь. Просто люди будут смеяться. Но всё же... Это, думаю, в любом деле так – хоть работа, хоть семья.

Я к чему это... Вот приходишь крещение принимать – это пока что основание, ещё не башня. А башня-то – высокое сооружение, тут не с кондачка, а рассчитывать надо, с мыслью: смогу ли я завершить? А иначе получается номинальный христианин.

– Есть ощущение, что всё завершено? – спрашивает Игорь.

– Ты знаешь, про себя я не могу сказать, что не завершил. Есть такое чувство, что не о чем заботиться сейчас. Заботиться не о чем абсолютно. Видишь... болезнь – это же и фавор. На Фаворе не живут и не заботятся. Хорошо нам здесь? Побыли? Вот и хватит, пора... И Голгофа – там тоже не живут. Это всё одно и то же.

Понимаете, братья, для меня по минимуму было – довести Антошку до конца. Крест этот взять было очень тяжело, даже сам не знаю, как решился. Это я сделал. Больше ничего и не хочу... Знаешь, для дружбы нужны какие-то обстоятельства или ещё что-то. А для любви – не надо ничего, каких-то условностей, привязанностей. Ничего не надо – только любить. Любовь возникает, когда мы нуждаемся друг в друге. Он без меня никак, и я без него никак. Понимаешь, тут рождается такая любовь, за которую ты пойдёшь на всё. И так получилось, в общем-то.

Мы сидели в больничной палате, чувствуя, что прощаемся в этой жизни. Но в голове это никак не укладывалось, и мы с Игорем вспомнили о нашем общем друге Анатолии Петровиче Сакове, который сильно болел, но работа над книгой о сыктывкарском детстве 40–50-х годов, наверное, продлила его жизнь. Напечатан роман был уже после его смерти. «Вот представь, что он не написал ту книгу. Что-то бы не было важного, завершающего в его жизни», – предположил Игорь. Отец Варнава мягко отвёл эти наши пожелания: мол, какая сейчас книга, недели две, наверное, жить осталось. Хотя и согласился, что о многом смог бы написать.

– Да, столько людей вокруг меня было хороших! – светло улыбнулся он. – Благодарю Бога за все встречи, за все письма, какие мне присылали. Благодарю за добрые слова, пожелания, молитвы. За денежные переводы, на которые мог покупать лекарства. Всем я благодарен. Отцу Трифону благодарен, что нашёл меня. Я счастливый человек, у меня врагов нету. Может, они и есть, но я их не знаю. И зла ни на кого нету. Бывали, конечно, некоторые недоумения... Недоумения – это же недостаток ума, да?

– Или недостаток умения, – предполагаю.

– Недоумел любить? Да, такое тоже может быть.

...Подошло время, и отец Варнава стал прощаться, обняв нас по очереди:

– Простите меня, ребятки.

– Аминь. Бог простит. И ты нас прости, отец Варнава.

|

| Отпевание о.Варнавы в Свято-Духовом храме |

Отец Варнава испытывал страшные боли, но был светел. Навсегда запомнился его спокойный, с добрым и чуть насмешливым прищуром взгляд. Через несколько часов – в 2 часа 45 минут – он отошёл в иной мир.

После отпева похоронили его на Верхнечовском кладбище, рядом с могилой Антоши. Игумен Игнатий (Бакаев) сказал проповедь, вспомнив о том, как по-христиански иеродиакон Варнава относился к болезни – как к якорю спасения. А протоиерей Георгий Модянов рассказал, как вместе с Виталием Трудовым был алтарником у отца Трифона в Ибе. Людей на похороны пригласили немного, как и просил о. Варнава – чтобы никого не отвлекать от своих дел и чтобы поменьше было суеты.

Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего Варнавы!

Православный календарь

Православный календарь «Я всегда очень боялся, что один из них умрет»

«Я всегда очень боялся, что один из них умрет» Крымские священники посетили Византию

Крымские священники посетили Византию Разрушить семью ради правильного воспитания детей

Разрушить семью ради правильного воспитания детей «Для того мы и существуем на этом свете, чтобы делать как можно больше добра»

«Для того мы и существуем на этом свете, чтобы делать как можно больше добра» «Молчание, зовущее горé»

«Молчание, зовущее горé» «Трудности нас закаляли и укрепляли в вере»

«Трудности нас закаляли и укрепляли в вере» Война, ГУЛАГ и радость в жизни поэта Николая Домовитова

Война, ГУЛАГ и радость в жизни поэта Николая Домовитова «Чтение становится элитарной деятельностью»

«Чтение становится элитарной деятельностью» Первая встреча со старцем Паисием

Первая встреча со старцем Паисием «Неполезно, когда священник скрывает проблемы на приходе и задабривает архиерея»

«Неполезно, когда священник скрывает проблемы на приходе и задабривает архиерея»

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)Ирина Судакова

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)Ирина Судакова Архимандрит Алипий (Воронов)Ирина Судакова

Архимандрит Алипий (Воронов)Ирина Судакова Преподобный Паисий Святогорец. Научись у святогоСерия детских книг: Жизнь как пример

Преподобный Паисий Святогорец. Научись у святогоСерия детских книг: Жизнь как пример Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Письма разных летИздание исправленное и дополненное

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Письма разных летИздание исправленное и дополненное Пока есть времяЕлена Кучеренко

Пока есть времяЕлена Кучеренко Первые навыки. Райский сад. ВырезаемХудожник: Любовь Макарова

Первые навыки. Райский сад. ВырезаемХудожник: Любовь Макарова Первые навыки. Устройство храма. НаклейкиХудожник: Татьяна Бердюгина

Первые навыки. Устройство храма. НаклейкиХудожник: Татьяна Бердюгина Первые навыки. Сотворение мира. РисуемХудожник: Анна Гузь

Первые навыки. Сотворение мира. РисуемХудожник: Анна Гузь Первые навыки. Священная история. ЛабиринтыЕкатерина Баканова

Первые навыки. Священная история. ЛабиринтыЕкатерина Баканова Блудные дети или Пропадал и нашелся. РоманСветлана Замлелова

Блудные дети или Пропадал и нашелся. РоманСветлана Замлелова «Архимандрит Алипий. Великий наместник»Анастасия Горюнова

«Архимандрит Алипий. Великий наместник»Анастасия Горюнова Святитель Лука Крымский. Научись у святогоИрина Судакова

Святитель Лука Крымский. Научись у святогоИрина Судакова Радость покаянияМитр. Тихон (Шевкунов)

Радость покаянияМитр. Тихон (Шевкунов) Твое ВоскресениеМитрополит Тихон (Шевкунов)

Твое ВоскресениеМитрополит Тихон (Шевкунов) Цесаревич Алексий. Научись у святогоРоман Котов

Цесаревич Алексий. Научись у святогоРоман Котов Подорожник для разбитого сердцаСветлана Зайцева

Подорожник для разбитого сердцаСветлана Зайцева Примиритесь с Богом!Архимандрит Антонин (Капустин)

Примиритесь с Богом!Архимандрит Антонин (Капустин)