«Эти советчики убили моего отца, я вас туда не пущу», – говорил своим детям в 70-х протоиерей Михаил Осоргин. Сегодня они прилагают все усилия, чтобы исполнить волю отца и захоронить его на Соловках, а также продолжить жизнь домового храма в Кламаре и восстановить церковь, расположенную на территории родового поместья под Калугой. Об этом, а также о служении о. Михаила и его последних часах нам рассказала его дочь, Александра Михайловна Осоргина.

До 1975 года ни французского паспорта, ни уж тем более советского у него не было – только нансеновский: такие с начала двадцатых годов прошлого века в Европе выдавали беженцам. Первыми беженцами двадцатого века стали русские, покидавшие советскую Россию, и среди них – Александра Михайловна Осоргина (урожд. Голицына), молодая вдова с пятилетней дочкой Мариной и маленьким сыном, двухгодовалым Мишей, в 1931 году обосновавшаяся в парижском пригороде Кламаре.

История словно сходит со страниц учебника и, завязываясь в кровавые узлы, открывается чьей-то жизнью. Да и учебник еще не написан – поля сражений по-прежнему дымятся, боль не утихла и жизнь не прошла.

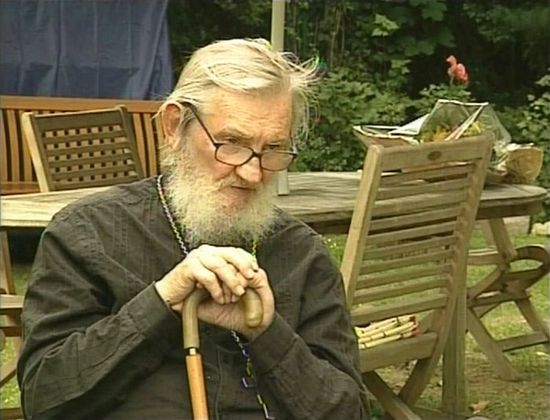

Впрочем, нет, для него уже прошла – 24 ноября 2012 года в парижском пригороде Кламаре почил о Господе старейший клирик Русской Православной Церкви во Франции, митрофорный протоиерей Михаил Осоргин.

Сегодня я говорю с его дочерью, Александрой Михайловной Осоргиной. В её классическом русском, вывезенном ее предками из пост-революционной России, тонкой пряной нотой звучит невесомый французский акцент.

Александра Михайловна рассказывает о последних часах земной жизни своего папы, одного из самых удивительных священников Русского Зарубежья.

Отец Михаил в своём домовом храме, г. Кламар, Светлая Седмица, 2009 г. . Здесь и далее – фото из семейного архива

Отец Михаил в своём домовом храме, г. Кламар, Светлая Седмица, 2009 г. . Здесь и далее – фото из семейного архива

То, что она рассказывает, звучит просто поразительно – по крайней мере, для меня. Я слушаю и думаю о том, что читала о подобном в воспоминаниях Татьяны Сергеевны Смирновой, письмоводителя архимандрита Иоанна (Крестьянкина). «В 2001 году “пасхальный батюшка” – так звали его насельники обители, – последний раз в своей жизни отслужил пасхальную заутреню и Литургию в храме. Но милость Божия посещала его пасхальными ночными службами и позднее и независимо от церковного календаря, – пишет она о последний годах жизни старца, – Так, 29 декабря 2000 года он служил ночью пасхальную службу у себя, в небесной обители. И утром не смог скрыть исключительности своего состояния, встретив меня пасхальным приветствием: “Христос Воскресе!” Продолжая жить чувствованиями и переживаниями прошедшей ночи, он поведал о неземной благодати, когда ликовало все: и небо, и земля, и все, все, кто сподобился быть на этой божественной службе. “Радость-то какая, радость-то! Христос Воскресе!” – повторял и повторял батюшка».

Отца Михаила Осоргина погребли на семейном кладбище в Кламаре, но это – временное захоронение: он завещал похоронить себя на Соловках, чтобы прахом вернуться туда, где был зачат. Там, в страшных соловецких лагерях, был заключен его отец.

«Бабушка приехала к супругу Георгию на Соловки, – рассказывает Александра Михайловна историю своей семьи, – они пробыли вместе две недели, она вернулась и стала ждать ребенка, и в июне 1929 г. родился мой папа – Михаил, а через полгода, 29 октября 1929 года, расстреляли его отца . “Я не встречался с отцом при жизни, но вот где был зачат – туда я хочу вернуться, я хочу быть соединен и плотью и душой со своим отцом”, – говорил папа. Мы должны совершить перезахоронение, но это, конечно, непростое дело. В России многие нам обещали помочь».

Я спрашиваю Александру Михайловну, где же было земное отечество ее отца – во Франции или в России.

– Думаю, все-таки во Франции, – чуть медлит она с ответом. – Так, если правду говорить. Духовной родиной была, конечно, Россия, но Родиной-матерью стала Франция. Он вырос здесь, вся его деятельность связана с Францией. Он же в Россию не ездил очень много лет, – первый раз только в 1978 году поехал.

Он, конечно, любил Россию, но не любил Советский Союз, и нас туда не пускал. Я помню, что мои двоюродные братья и сестры, – дети его сестры Марины, – ездили летом в Советский Союз, на дачу к Голицыным, нашим родственникам по линии бабушки. Это было целое событие, – такие радостные они потом возвращались домой! А нас не пускали. Мы им очень завидовали, хотели увидеть эту страну, услышать, как говорят по-русски…

– Но как же он объяснял вам свой запрет, что говорил?

– А вот так и говорил, что «эта страна, эти советчики убили моего отца, я вас туда пускать не буду». Я вспоминаю такой эпизод, – я уже поступила на русский факультет в Сорбонну и как-то пришла после занятий и принесла учебник, наверное, по истории, теперь уже не скажу точно, где был портрет Сталина. Папа увидел, схватил его и выкинул – прямо в окно! «Папа, что ты делаешь?!» «Такой книги, с таким портретом в моем доме не будет!» – был его ответ. Конечно, он всю жизнь страдал оттого, что не знал своего отца.

– Ваш отец стал священником в 47 лет. Почему этого не произошло раньше?

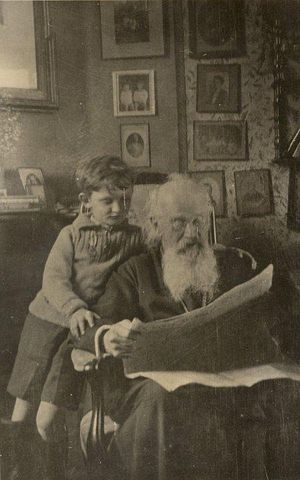

Первые годы жизни в эмиграции. Отец Михаил Осоргин-старший с внуком Михаилом Осоргиным. г. Кламар, 1935 г.

Первые годы жизни в эмиграции. Отец Михаил Осоргин-старший с внуком Михаилом Осоргиным. г. Кламар, 1935 г.

А потом настоятелем храма святых Константина и Елены в Кламаре стал отец Киприан (Керн), – все знают этого известного богослова, – и очень много лет окормлял всю семейную паству Осоргиных-Самариных, Лопухиных и Трубецких. И конечно, он оказал очень большое влияние на моего отца.

Он был очень строг с ним. Мой отец говорил мне: «Он часто доводил меня до слез, делал мне такие жесткие замечания…».

Вся жизнь эмиграции была связана с церковью. Я думаю, отец с раннего возраста ощутил своё призвание. Он поступил в Свято-Сергиевский богословский институт и уже тогда стремился быть священником, но отец Киприан в течении многих лет не благословлял его. Почему? Наверное, потому, что давал ему время созреть. Знал, что ему нужно еще подождать.

Потом отец женился. Мама моя не готова была стать матушкой – она тоже просила его не спешить. И всё было отложено. А потом стали рождаться дети. Нас четверо.

Надо понимать и то, что священники в эмиграции не получали никакой финансовой поддержки от Церкви. У всех была профессия, все должны были зарабатывать на жизнь, чтобы кормить семьи.

Мои родители жили трудно, – и в какой-то момент даже уехали в Африку, в бельгийское Конго, где папа занимался экспортом французского текстиля. Я была годовалым ребенком, там родилась моя сестра Елизавета, мы прожили в Африке года два-три, а потом родители решили всё же вернуться во Францию.

Мы прожили некоторое время в Париже, у бабушки и дедушки по маминой линии, и вдруг стало известно, что наш домовый храм в Кламаре вместе со всей территорией продается «с молотка», – Трубецкие разорились и больше не могут его содержать, все уезжают в Америку.

И хотя у родителей совершенно не было денег, они решили, что нужно спасать эту церковь. Мама, надо сказать, подталкивала отца к этому решению, он влез в страшные долги, – на много лет, – но зато домовый храм был спасен. Итак, в 1961 году, папа стал хозяином этого предместья и начал активно заниматься церковью, прилагая все возможные усилия к тому, чтобы приход не распался.

В 1978 году папа стал священником. Ему было уже 47 лет. Мы, его дети, уже выросли, у нас началась своя жизнь, поэтому его священническое служение мы видели урывками. Сначала его назначили в храм преподобного Серафима Саровского в 15 округе, одновременно он окормлял все приходы при старческих русских домах.

Он объезжал их, пропадал на все праздники, приходы в провинции пустели, но там всё ещё оставались маленькие общины, службы были нерегулярными, но тем не менее архиепископ всегда заботился о том, чтобы даже вот эти рассеянные по Франции эмигранты получали какое-то духовное окормление. Летом окормлял еще и молодёжные православные лагеря.

Отец Михаил служит молебен в летнем лагере Витязей. Лафре, Франция, 1981 г.

Отец Михаил служит молебен в летнем лагере Витязей. Лафре, Франция, 1981 г.

– Когда он только приехал служить в Рим, приход Свято-Никольского храма был очень маленьким – всего восемь человек. Какие-то эфиопы, старенькие русские эмигранты, может быть, еще пара человек эмигрантов последней волны. Он поднял этот приход из ничего.

В 90-е была очень большая волна эмиграции из России – и куда они обращались со своими проблемами? Они находили православный храм и шли к священнику.

Надо понимать, что большинство из них ничего не знали о церковной жизни, – многие крестились только в Риме и через моего отца пришли к Церкви. Они учились молиться, исповедовались, причащались. Приход разрастался – сначала 50 человек, потом 100, 200, 300.

Шли годы, силы его были, конечно, уже не те, папа очень переживал, что не справляется, и обратился в свою епархию, попросив, чтобы ему прислали второго священника. Ему отказали, – сказали, что многие храмы вообще не окормляются, куда там еще второго священника в Рим!

И тогда отец попросил у своего епископа разрешения написать в Московскую патриархию, чтобы ему прислали на помощь священника из России. И Константинопольский патриархат согласился.

Священника из России прислали, – приехал чудесный отец Алексий со своей матушкой и маленьким сыном. Начали они вдвоем с отцом окормлять этот приход. Приход же всё разрастался и разрастался. Открыли приходскую школу, на праздники устраивали большие трапезы, создали сестричество.

Этот храм – домовая церковь, она встроена в большой дом, куда, благодаря усилиям моего отца, начали переселяться служащие храма, – староста, казначея. Всё это было замечательно обдумано и удобно, хорошо, и уютно. Получился такой русский дом.

Всё развивалось, – отец же стал очень много болеть.

Однажды чуть не умер, – у него был очень тяжелый приступ, его еле спасли, и тут он вдруг сообразил, что без него этот большой приход, который он с такими трудностями поднял, развалится.

И он стал снова обращаться к своему священноначалию – я старею, я очень болен, кто меня заменит? Дайте помощника, священника из нашей епархии, чтобы я мог его подготовить, чтобы он привык к нашей пастве. Ему ответили – у нас сейчас никого нет.

Владыка Иннокентий, на момент снимка епископ Корсунский (ныне архиепископ Виленский и Литовский) и отец Михаил, г. Кламар, июнь 2008 г.

Владыка Иннокентий, на момент снимка епископ Корсунский (ныне архиепископ Виленский и Литовский) и отец Михаил, г. Кламар, июнь 2008 г.

Здесь это восприняли очень тяжело. Осудили его. Знаете, я живу в Париже рядом с собором св. Александра Невского, который принадлежит Константинопольскому патриархату, у меня были маленькие дети – и пока я их одену, пока отвезу в Кламар… Поэтому я ходила с ними в этот собор – пешочком, очень удобно. Но знаете, когда я заходила туда и видела листовки, на которых было написано, что если придет отец Михаил, его в храм не пускать… Это было очень трудно.

А в 2008 году отец Михаил ушёл на покой и стал настоятелем в домовом храме св. равноапостольных Константина и Елены в своём поместье в Кламаре. Последние годы он уже не мог служить, ему помогал отец Сергий Борский, направленный сюда нашим епископом. Теперь наследники – четверо его детей, – унаследовали и эту непростую, но замечательную задачу: продолжать его дело. Мы ему дали слово, что службы в этой церкви будут продолжаться, и семейный дом сохранится.

Сейчас наш храм окормляет отец Сергий Борский. У нас очень хорошая община, и все держатся крепко вокруг нас и очень поддерживают в это непростое время, когда начались интриги вокруг нашего поместья. Очень просим ваших молитв – да поможет нам Господь Бог.

На кладбище Сен Женевьев де Буа

На кладбище Сен Женевьев де Буа

– Этим занимаются Георгий Михайлович, мой брат, и я. Но на самом деле первыми в этом деле были две замечательные православные женщины – калужские краеведы – Людмила Павловна Паутова и Галина Васильевна Анохина. Мы познакомились с ними, когда вышла в свет книга моего прадеда, Михаила Михайловича Осоргина, «Воспоминания», которая была издана Российским фондом культуры в 2009 году. Михаил Михайлович Осоргин был последним владельцем имения «Сергиевское». Их изгнали оттуда в 1918 году.

Михаил Михайлович был замечательным человеком, духовным, всю жизнь хотел быть священником, и стал им уже под конец жизни, под влиянием митрополита Евлогия (Георгиевского).

Он вел большую социальную деятельность у себя в имении – открывал лазареты, приходские школы, приходил на помощь всем, кто в этом нуждался. И вся его семья принимала в этом участие. Конечно, их очень любили, и когда в 1918 году советская власть изгоняла их, крестьяне стояли и крестили их вслед.

Прошли годы. Советский Союз сделал свое дело. Усадьбу разрушили – а здание было огромным, – кирпичи растащили. От большого храма, церкви Покрова Пресвятой Богородицы осталась только колокольня, от усадьбы – ничего. Уцелел только флигель – бывшая приходская школа для крестьянских детей

Советы его немного отреставрировали, он служил турбазой калужского турбинного завода, пока в 2009 не перешел в собственность администрации Калуги.

Тогда уже начали хлопотать о спасении колокольни, восстановлении храма, о том, чтобы в нем начали служить. Благодаря усилиям местных краеведов и Романа Билибина нам удалось зарегистрировать приход. Он уже окормляется, – туда назначен священник. И это для нас очень важно.

Мы хотим открыть на этом месте культурно-просветительский духовный центр имени Михаила Осоргина. Но дело непростое, скажу сразу. К сожалению, деньги движут всем, а это дело неприбыльное. Но прибыль здесь в другом – духовная, ведь надо спасать общество! Она не сразу появляется, эта прибыль, но нужно стараться ее достичь.

Мы с братом очень плотно этим занимаемся. И я хочу ещё раз поблагодарить наших краеведов, двух замечательных верующих женщин, которые так нам помогли, – ведь еще недавно мы не могли туда ездить, Калуга была закрытым городом, военным, а у меня не было российского паспорта.

Место очень красивое, мы так надеемся, так мечтаем и молимся, чтобы что-то там возродилось в память того, что уже было сделано! С Божьей помощью и молитвами мы, может быть, чего-то и добьемся.

Отец Михаил Осоргин с двоюродной сестрой, Ульяной Сергеевной Самариной, г. Кламар , 2009 г.

Отец Михаил Осоргин с двоюродной сестрой, Ульяной Сергеевной Самариной, г. Кламар , 2009 г.

![Отец Михаил. История одной семьи [ВИДЕО]](https://media.pravoslavie.ru/88933.x240x180.jpg?1556023181)

И еще мне показалось промыслительным,символическим что от всей усадьбы осталась школа для крестьянских детей. Ведь как о.Михаил к нам относился! Насколько в этом приходе, где были и представители первой волны, и позднее приехавшие диссиденты с хорошим московским образованием, и художники, и ученые, и домработницы из украинских сел - там не было НИ ТЕНИ снобизма,такая любовь, какая была в нашей общине, редко бывает в самых хороших приходах, и все это от Христа и батюшки - Христова пастыря...

Царствие небесное отцу Михаилу!

Храни Господи Вас и всю Вашу семью!

P.S.Очень бы хотелось поговорить с Вами, однако сколько ни пыталась дозвониться по известному мне телефону - не плучалось

С уважением,

Елена

Елизавета Николаевна Тутунова, рожденная фон Розеншильд-Паулин, родная племянница отца Михаила.

В общем художественная литература отдыхает...

Помоги Господи р. б. Аленксандре и Георгию!

Анастасия Спаси Вас Господи за статью!