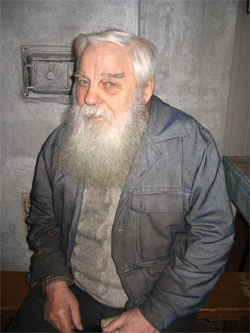

Прихожане Кировского храма

Усекновения главы св. Иоанна Предтечи с любовью и

уважением называют Михаила Александровича Шемякина

«белым батюшкой». И не потому, что у

83-летнего Михаила Александровича волосы и борода

молочно-белы, как речной туман, а за душу его —

белоснежно-чистую, сострадательную. А батюшкой

— потому что так уважительно и ласково испокон

веку на Руси называли достойного отца семейства,

главу рода. А Михаил Александрович и есть глава

православной общины Предтеченского храма: именно он

более десятка лет тому назад создал её, став

председателем двадцатки. Ныне он — опора

настоятеля храма протоиерея Станислава Малиновского и

мастер на все руки. Сегодня мы в гостях у

«белого батюшки».

Без корня и полынь не растёт

А корни у Михаила Александровича кемляцкие: родился он в Вологодской губернии, в деревне Кема. Семья была верующей, и хотя мама, Анна Леонтьевна, в церкви бывала нечасто — от колхозной работы и домашнего хозяйства не было возможности отлучиться, — зато бабушка каждое воскресенье водила внуков за три километра в Никольский храм в соседнее село Никольское. Это был праздник. В остальное время дети работали наравне со взрослыми.

— Детство в деревне заканчивалось в пять лет, — вспоминает Михаил Александрович. — А дальше надо было помогать по дому и на скотном дворе. В шесть лет мальчонку уже сажали на лошадь, прикрепляли борону — и в поле. Пахать, конечно, не пахали — силёнок ещё маловато было, но боронить, полоть, лён рвать, околачивать его, семена добывать да на гумне зерно ворошить — это всё детские руки делали. Но больше всего нравилось мне священнику помогать — настоятелю Никольского храма о.Сергию Соболеву. Мы с ним часто по деревням ходили — где крестить, где отпевать, где венчать, где новую избу освящать надо было. Но в 1935 году церковь закрыли, часть под зерносклад использовали, в другой половине МТС устроили — трактора ремонтировали. Ну, мы дома молились, иконы-то в каждой избе были. Правда, их прятали, когда уполномоченный повадился по избам ходить. Ведь уполномоченными-то да начальниками кто становился? — Бывшие лодыри деревенские. Как коллективизацию провели, так бывшая беднота, кто от работы отлынивал, в начальниках оказалась. Наш-то бывший пастух председателем колхоза стал.

Жить потруднее стало. Изысков особых на столе не было, но, слава Богу, молоко, сметана, масло — своё было, настоящее. Хранили всё в погребах, куда весной снег набрасывался, который так и лежал до осени. Творог в пятивёдерных кадках в погребе на снегу. Яйца, правда, редкое было лакомство — куры не каждый день неслись. Но хорошо жили — грех жаловаться.

— Ощущение, что, несмотря на то что не сытно ели и работали сызмальства, детство было счастливее, чем у нынешних детей.

— И сомневаться нечего. Мы же свободны, как птицы, были: лес, река, поле, синее небо над головой, пахнущий разнотравьем ветер — всё наше было. По земле-матушке босиком бегали до самых заморозков, подошва на ногах была крепкая, как резина, — ни стекло, ни камешки не страшны. И зимой из избы в избу друг к другу в гости бегали босые по снегу, а там — шмыг на печь — и ни чиха, ни кашля. И мылись раньше в русских печах, печи-то огромные делались — четверть избы занимали. Вот вечером туда, где днём караваи пеклись, солому ржаную вместо подстилки натрусят, сядут на неё и ну охаживать себя веником. По шесть человек в печи помещалось. И рожали бабы там же. А то ещё мать с детёнком в печь залезет, напарит его, намоет, потом в люльку положит, так он и спит до утра — не шелохнётся.

Война — гостья незваная

Война всё смяла, перевернула — жизнь стали делить

— что было до войны и после. Мне было 18 лет, когда

на фронт призвали. Всю нашу сельскую компанию молодых

парней направили в командное училище в Череповец. Вот

только до-учиться не довелось: война требовала людей, и

вместо положенных трёх лет оту-

чились мы наскоро шесть месяцев — и на передовую.

Тогда, в 1944-м, уже всех подряд брали — и молодых и

старых. Последний призыв… Так старшим сержантом я и

отвоевал отведённый мне срок, а в апреле 1945-го ранило

меня под Кенигсбергом — полплеча отстрелило

артиллерийским снарядом. В Хайнерикс-вальде сделали

операцию, потом ещё в Муромском госпитале восемь месяцев

отлежал — и домой. А там голод, разруха,

безлюдье…

На всякий роток не накинешь платок

— В современных учебниках истории пишут, что не мы, а Америка выиграла войну. А наших, мол, в атаку поднять и сдержать массовое бегство с передовой можно было, только если сзади заградотряд стоял.

— Теперь что угодно можно говорить, но кто был на передовой, знают, что если поступал приказ идти вперёд — мы шли и брали пункт ценою жизней, — на глаза Михаила Александровича навернулись слёзы, то ли от воспоминаний горестных, то ли от обиды. — Русских не надо было подпирать сзади штыками. Шли лавиной и свернуть в сторону, убежать было невозможно, да и не думал никто об этом. Заградотряды были только для заключённых со сроками до 25 лет, которых отправляли на фронт прямо из колоний. А за простым солдатом стояли матери, жёны, дети, земля Русская. Быть под германцем никому не хотелось — о предателях разговор не веду, они всегда были среди всех народов.

— Много нынче желающих принизить значение нашей Победы над фашистской Германией. Как-то услышала оскорбление, что мы только потому выиграли, что русская водка крепче немецкого шнапса: наши были пьянее и потому безстрашнее. Надо, чтобы отвечали на эти наветы, говорили правду русские солдаты, пока живы ещё.

— Так ведь русские не из-за угла в противника стреляли, как тот, кто это говорит. Мы стреляли прямо и всегда шли прямо. Так и до Германии дошли. Что касается водки… если речь о 100 граммах фронтовых, то это же смешно: что такое 100 граммов для русского человека, да ещё в военных условиях? Мы ж не немцы. Да чтобы русского напоить, надо по пол-литра на каждого, где взять-то? Ну, представьте себе — тысячи и тысячи людей на фронтах, тысячи поднимаются в атаку — и всех надо напоить. Значит, на фронт вместо оружия и продовольствия нужно было составами спиртное гнать… Эти 100 граммов зимой для сугреву хороши были да руки-ноги отмороженные растереть, раны промыть… А храбрости русским не занимать, немцы это до сих пор помнят.

Я слушала старого солдата, а перед глазами плыли строчки стихотворения иеромонаха Романа (Матюшина) «Русский солдат»:

Если б не был монахом — стал бы Русским

Солдатом.

Это слово звучит, будто грозный набат.

В этом звуке — Победа! В этом звуке —

Утрата.

Вы прислушайтесь: Русский Солдат!

Ты за всех воевал, делал дело святое,

И куда ни пойди — твои кости лежат.

Пусть клевещут враги — не покрыть

клеветою

Имя славное — Русский Солдат!

Перепишут историю волки в шкурах овечьих

И дороги твои осмеют, исказят.

Что тебе горевать? Что суды человечьи?

Ты пред Господом — Русский Солдат!

— Один человек рассказывал, что немцы якобы говорят: «Да, русских много полегло, но нам их не жалко, потому что есть в русском характере дикость и жестокость неоправданные — русские бомбили наши санитарные поезда с ранеными». А разве немцы наши поезда с ранеными не бомбили? А сжигать живьём женщин, стариков и детей — не дикость, не жестокость?

— Так это ветер откуда дует? Бандеровцы много пакостили, переодевшись в форму советских солдат. Я сам был очевидцем, как идущий перед нашим составом немецкий санитарный поезд они пустили под откос. Это было в 1945-м, перед самым нашим выходом из Германии.

Русский не шутит с мечом, да делится калачом

В 150 км от Великого Устюга, угол Кологривы, в лесах содержались пленные немцы. Так они даже разбогатели, будучи в плену, потому что им за работу выплачивали деньги, а русским колхозникам рисовали палочки в счёт трудодней. Вы обратите внимание, что мы пленных не истязали, не ставили над ними опыты, голодом не морили, не убивали. Работать заставляли? — Ну, так простите, не знаю, как у них на неметчине, а у нас на Руси кто не работает, тот не ест. Жили у нас немцы, как у Христа за пазухой. Русские — великодушный, светлый народ — делились с пленными всем. Кстати, интересный штрих — шибко немец себя уважает: когда их, пленных, стали размещать по хатам, они требовали(!), чтобы хата была попросторнее, чистая, чтобы хозяйка еду им готовила, чтобы на постели — чистые простыни. Во как!

Мы никогда не унижаем, не глумимся над побеждённым врагом. Так было на протяжении всей истории: русские не превращали пленных в рабов, но приставляли к работе, а потом отпускали. Многие уходить не хотели, среди русских селились. Так и эти немцы: иные по прошествии лет, оставшись в Германии без наследников, отписывали своё состояние кому-то из русских сельчан или сельской церкви. Если бы им плохо здесь жилось, стали бы они так поступать? А русских пленных как содержали в немецких концлагерях? — В холодных бараках или земляных ямах, и кормили мороженой картошкой. Я знаю, что говорю…

— В вашу деревню многие мужчины вернулись с фронта?

— Дай Бог, если половина. Часть поубивало, кто-то сгинул без вести, другие не решились вертаться в колхозное хозяйство, где-то осели. Из деревенской молодёжи моего возраста — 23-25-го годов рождения — почти все погибли… Три человека нас только вернулось. А деревня-то на 62 дома была, да в каждом дому народу невпроворот — семьи-то раньше большие были.

Вера без дел мертва

Как с фронта вернулся — туго было по первости. Землю знаете, как обрабатывали? Впрягали двенадцать баб — и айда пахать. Я за обыкновенной сохой стоял, техники никакой не было. Но выжили. В 1962 году перебрались с женой в Ленинград, там уж к тому времени моя старшая сестра обжилась. А теперь вот в Кировске век доживаем. Мне уж 83 года на Архангела Михаила будет, а я при деле — работаю при храме и столяром, и истопником, и сторожем, и садовником.

И впрямь, садик перед храмом небольшой, но ухоженный. Тут и цветы, и смородина, и малина. Как ягоды созреют, Александр Михайлович щедро оделяет ими маленьких прихожан.

А как пришли сюда — запустение было. Это здание ведь не храмовое было — разным организациям раньше принадлежало: часть магазину, часть сапожной мастерской, которую держали нерусские. Но потом, когда они изнасиловали русскую девушку, разразился скандал — местные сожгли их машину, разбомбили мастерскую. Пришлось заезжим сапожникам убраться отсюда… А здание отдали верующим. Начинали всё ещё с первым священником — о. Алексеем Амбарцумовым. Работы было много: котлы в мастерской прорвало и весь пол залило битумом, потолок был чёрный от копоти мазутной. Местные организации и жители много нам помогали и стройматериалом, и деньгами. Мы заказали на окна новые рамы, потом новую дверь хорошую сделали. Стали обустраиваться помаленьку. Теперь вот какая церковь получилась — уютная, светлая, так хорошо молиться здесь. А я буду трудиться, сколько Господь веку отмерит, без работы не могу — помру.

Адрес: 187362, Ленобласть, г.Кировск, Набережная ул., 6а. Тел. 8 (813-62)28-198.

Записала Ирина Рубцова