Открытие Святой Руси в XIX веке. В первой половине этого столетия происходит новое открытие Святой Руси. Славянофилы заметно активизируют собирание фольклора, и тогда читающая публика начинает замечать довольно частое употребление в былинах, в народных песнях выражения «Святая Русь».[1] О Святой Руси начинают писать: славянофилы с сочувствием, придавая этому выражению характер исторического и историософского понятия, западники же — с насмешкой или с издевательством, что встречается и ныне. Нельзя не обратить внимания на то, что в полемическом задоре ни одна из сторон не смогла поставить проблему на научно-историческую или культурологическую основу, не захотела подойти к ней не как к идеологическому яблоку раздора, а как к определенному феномену русской религиозной и политической истории, явлению русского фольклора, русской духовности и ментальности. Вместе с тем следует отметить, что славянофилы по сравнению с западниками были более наблюдательны, заметно глубже понимали суть проблемы, что мы и попытаемся показать. Принято думать, что славянофилы были исторически слепы в своем преклонении перед допетровской Русью. Однако, именно со славянофилов началось трезвое отношение к России как к некоему антиномичному единству святой и грешной Руси.

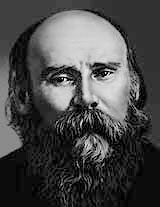

Алексей Степанович Хомяков

Алексей Степанович Хомяков

Бесплоден всякий дух гордыни

Неверно злато, сталь хрупка,

Но крепок ясный мир святыни,

Сильна молящихся рука! (Хомяков 1969: 111)

В другом стихотворении — «Не говорите: "То былое"» (1844 г.) — поэт призывает Русь к покаянию за грехи отцов, за все постыдное, что было в истории страны, за все те события, в которых она оказалась недостойна своего высокого призвания.

За всё, за всякие страданья,

За всякий попранный закон,

За темные отцов деянья,

За темный грех своих времен,

За все беды родного края, —

Пред Богом благости и сил

Молитесь, плача и рыдая,

Чтоб Он простил, чтоб Он простил! (Хомяков 1969: 124)

В третьем стихотворении, озаглавленном также «России» («Тебя призвал на брань святую», 1854 г.), поэт находит еще более сильные слова для описания грехов России:

В судах черна неправдой черной

И игом рабства клеймена;

Безбожной лести, лжи тлетворной,

И лени мертвой и позорной,

И всякой мерзости полна! (Хомяков 1969: 136)

Но в этом же стихотворении Хомяков говорит и об избранности страны, о ее предназначении, причем, с особой силой и уверенностью. Напомним, что согласно Священному Писанию, избранность не предполагает обязательной святости, поэтому Хомяков напоминает:

О, недостойная избранья,

Ты избрана! скорей омой

Себя водою покаянья,

Да гром двойного наказанья

Не грянет над твоей главой! (Хомяков 1969: 137)

Нельзя не обратить внимания — это даже бросается в глаза — что в фольклоре ничего не говорится об избранности Святой Руси. Хомяков недаром проводит параллель с Ветхим Заветом, который не раз повествует о жестоких наказаниях, которым Бог подвергал избранный народ за отступничество, идолопоклонство и другие грехи. До Хомякова Святая Русь понималась в двух измерениях: как народный русский идеал, к которому следует стремиться, как страна, услышавшая призыв, обращенный ко всем («Будьте святы, ибо Я свят» — Лев.11: 44; 1Фес.4: 7), и как «остаток» или «корень» — т. е. та часть Святой Руси, которая действительно свята уже здесь в этом мире (это святые подвижники, монастыри, храмы, церковное искусство и словесность). Хомяков же несколько раз употребляет слово «избранный», и именно в том значении, в котором оно употреблено в Ветхом Завете по отношению к избранному израильскому народу. И здесь следует отметить новое качество в понимании Святой Руси у Хомякова и у славянофилов: избранность — это не привилегия, а ответственность и тяжкое бремя, Бог наказывает избранного «двойным наказанием», поэтому поэт напоминает:

Но помни: быть орудьем Бога

Земным созданьям тяжело.

Своих рабов Он судит строго,

А на тебя, увы! как много

Грехов ужасных налегло! (Хомяков 1969: 136)

В последнем стихотворении на эту тему — «Раскаявшейся России» («Не в пьянстве похвальбы безумной», 1854 г.) — поэт призывает:

Иди! светла твоя дорога:

В душе любовь, в деснице гром,

Грозна, прекрасна, — Ангел Бога

С огнесверкающим челом! (Хомяков 1969: 138)

В этом стихотворении поэт подчеркивает, что необходимо прежде очистить себя покаянием, и лишь это может уберечь от ошибок. Но очистившись покаянием, Русь обретает как бы пророческое сознание, она идет уже не по своей воле, а по Божественному зову. И совершенно очевидно, что Хомяков накладывает на историческую миссию Руси важнейшие ограничения: она должна идти светлой дорогой, прежде всего она должна иметь любовь в душе, и она должна быть грозной по отношению только к врагам Христианства, Православия. В последнем четверостишии нельзя не заметить иконописного мотива. Русь в изображении поэта выступает как Ангел Бога. Но если на иконах (и в сказаниях о чудотворных иконах) Ангел держит в руках огнесверкающий меч (или огнепалящий), то у хомяковского Ангела Руси огнесверкающее чело, т.е. он несет не войну, а просвещение огнем и светом Христовой веры.

Николай Васильевич Гоголь

Николай Васильевич Гоголь

В письме XXXI Гоголь высказывает еще одну дорогую для него мысль. Именно поэзия (а не история или философия) может и обязана показать Россию: не ту, которую показывают «квасные патриоты» и не ту, которую навязывают «очужеземившиеся русские», а ту, которую она извлечет из нас же и покажет так, что все скажут в один голос: «Это наша Россия» (Гоголь 1994: 6,185). Святая Русь — это русские люди, только чтобы почувствовать и понять это, надо заглянуть в глубины внутреннего рая человеческой души, где каждый человек свят, как был свят Адам до грехопадения.

Федор Иванович Тютчев

Федор Иванович Тютчев

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить (Тютчев 1984: 212).

Столько заметок написано об этих строках с иронией, а иногда и с издевкой. Но ведь они написаны зрелым поэтом в возрасте 63 лет. И если иметь в виду, что в стихотворении речь идет о Святой Руси, то претензии к стихотворению отпадают. Действительно, Святую Русь можно сделать объектом рациональных изысканий, но это задачка не для Декарта; такой подход не раз доказал свою бесплодность и в конце концов выливался лишь в насмешки и пародии. Действительно, ученые-гуманитарии вынуждены признать, что исторические судьбы Руси не укладываются целиком в схемы и категории западноевропейской позитивистской исторической науки. Действительно, Россию от Европы отличает прежде всего духовная самобытность, а не особенности экономического или историко-политического развития. Действительно, Святая Русь прежде всего есть предмет веры.

И второе: Сам Христос ходит по Святой Руси и благословляет ее; этот мотив встречается позже у многих русских поэтов (назовем только Вячеслава Иванова, Клюева, Есенина) и художников[3]. Самое известное, даже классическое стихотворение на эту тему находим опять у Тютчева. Приведем последнюю строфу:

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь Небесный

Исходил, благословляя (Тютчев 1984: 1,171).[4]

В первых двух строфах стихотворения Тютчев отмечает такие черты Святой Руси, как бедность селений, скудость природы, долготерпение и «смиренную наготу» русского народа (напомним здесь одну из заповедей блаженста о нищете духовной, т. е. смирении).[5] И именно поэтому, как явствует из стихотворения, Христос в рабском виде приходит на эту землю и благословляет ее.[6] Итак, бедность, терпение, смирение и есть «онтологические» признаки Святой Руси, вместе с тем это важнейшие христианские добродетели. В одной системе ценностей — это может рассматриваться как недостаток, отсталость, в другой — как признак святости. Ведь и Христос пришел в этот мир не в богатстве и славе, а в смиренном, даже убогом виде.

Федор Михайлович Достоевский

Федор Михайлович Достоевский

По Достоевскому, залог вечного бытия Святой Руси (и в этом коренное отличие Руси от Западной Европы) есть особое отношение русского народа к Христу. В черновиках к роману «князь» говорит: «В Православии мы считаем единственное хранение Христова образа, и нигде больше, а Россию носительницей Православия» (Достоевский 1974: 11,187; курсив мой — В.Л.). Прямо или косвенно у Достоевского постоянно проводится эта мысль: Святая Русь — хранительница (носительница) Православия потому, что в ней осталось вера и любовь к Богочеловеку Христу, к воплотившемуся Сыну Божию, к Его образу. И писатель убежденно заявляет, что не мораль Христова и не учение Его спасет мир, а Он Сам и вера в Него, в образ Его (см. Достоевский 1974: 11,187-188 и др.).[7] Учение можно оспорить, можно отвергнуть, можно исказить. И поэтому гораздо важнее носить небесно-земной образ Богочеловека в верующем сердце. Так понимал Достоевский и слово «богоносец».

Другая идея высказана писателем в споре Шатова и Ставрогина. Шатов склонен сначала уверовать в народ (может быть, народ-богоносец?), а потом в Бога. На это Ставрогин резонно возражает ему: «Вы Бога низводите до простого атрибута народности» (Достоевский 1957: 7,266). Но идея Шатова сложнее; он говорит о своем понимании Бога: «Бог есть синтетическая личность народа, взятого с начала его и до конца» (Достоевский 1957: 7,265). Исходя из этого, он вкладывает в свою идею противоположный смысл, совсем не тот, который увидел Ставрогин. «Низвожу Бога до атрибута народности? — переспрашивает Шатов, — напротив, народ возношу до Бога… Народ — это тело Божие» (Достоевский 1957: 7,266). Итак, прибегая к нашей терминологии, можно сказать, что Святая Русь — это народ, который не просто ищет Бога, а стремится возвести себя к Нему, который осознает себя телом Божиим.[8] А поскольку апостол Павел говорит, что Церковь есть тело Христово (Еф.1: 23), то Достоевский имеет в виду, кончно же, народ воцерковленный.

Третья идея связана с отношением к западному Христианству. Шатов напоминает Ставрогину его слова о том, что Католичество не выдержало третьего искушения (имеется в виду искушение Христа дьяволом в пустыне — см. Мф.4: 8-10). Оно состояло в том, что дьявол предлагал Христу абсолютную земную власть, с помощью которой Он мог бы быстро и повсеместно распространить свое учение и даже ввести его силой; так трактовал это искушение Достоевский. Как видим, у писателя не было отождествления Святой Руси и Третьего Рима; по крайней мере, писатель был убежден, что Церковь ни в коем случае не должна стремиться к обладанию светской властью и не имеет права использовать мирскую власть для насильственного распространения Христианства в мире. Об этом свидетельствует и «поэма» Ивана Карамазова «Великий инквизитор». Для Достоевского вера и насилие (физическое или духовное) несовместимы. Святая Русь — это царство духовной свободы.

Вячеслав Иванович Иванов

Вячеслав Иванович Иванов

Ему, Кто, зрак прияв раба,[9]

Благий, обходит наши нивы, —

И сердца темная алчба,

И духа вещие порывы!..

Нет, Ты народа моего,

О, Сеятель, уж не покинешь!

Ты богоносца не отринешь:

Он хочет ига Твоего! (Иванов 1987: 1,555)

Особое отношение Христа Спасителя к Руси-России, к русскому народу как народу-богоносцу приобретает у Иванова одну очень важную особенность: оно не дает никаких прав, а накладывает дополнительные обязанности, возлагает высокую ответственность перед Богом, — избранничество есть прежде всего благое иго Христово. «Возьмите иго Мое на себя...» — призывает Господь верных (Мф. 11: 29). Причем, иго это принимается добровольно, его надо «хотеть», надо засвидетельствовать перед Богом свое желание взять на себя иго креста Христова, о чем и напоминает поэт[10]. И опять нельзя не заметить: именование народа богоносцем (кстати, слово богоносец представляет собой кальку с греческого qeofOroj) говорит не о гордости народа, а о его добровольном принятии на себя тяжелой ноши. И все либеральные насмешки над этим словом бьют мимо цели: как раз в трудной исторической судьбе России трудно отказать.

Максимилиан Александрович Волошин

Максимилиан Александрович Волошин

Во-первых, Святая Русь — это некая святая часть всей России, которая не может и не должна быть осквернена, поругана, пленена, попасть под чуждую власть. Волошину была известна и дорога легенда о граде Китеже. В случае какой-либо опасности Святая Русь скрывается от врага в таких духовных глубинах (образно это может быть озеро Светлояр), которые недоступны врагу (кстати, враг у Волошина может быть не только внешним, но и внутренним).

Во-вторых, Русь у поэта — это также, как у Хомякова, совмещение святой и грешной Руси. Они находятся и в единстве, как душа и плоть в одном теле, и в борьбе, поскольку у них разные идеалы. Святая Русь осознает себя таковой, уничтожая в себе все греховное; грешная видимая Русь стремится поглотить или хотя бы заслонить собой Русь Святую: «Святая Русь покрыта Русью грешной» (Волошин 1982: 1,235).

В-третьих, Святая Русь изображается Волошиным иногда как Русь юродивая. В этом случае мы видим двойственность внешнего безумия и внутренней святости. У поэта есть стихотворение, которое так и называется «Святая Русь» (написано 19 ноября 1917 г.). В нем святость Руси предстает как святость юродства:

Я ль в тебя посмею бросить камень?

Осужу ль страстной и буйный пламень?

В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,

След босой ноги благословляя, —

Ты — бездомная, гулящая, хмельная,

Во Христе юродивая Русь! (Волошин 1982: 1,226)

Единство святой и грешной Руси, а также их противостояние проходит не только через всю страну, но и через сердце каждого человека. В сохранившихся фрагментах поэмы «Русь» (1925 г.) поэт писал о русском народе:

Грязный и бледный, всегда исступленный,

Юный, преступный, святой народ (Волошин 1982: 2,172).

Здесь антиномичность души человеческой особенно ярко подчеркнута оксюмороном «преступный — святой». Каждый человек грешен, но вместе с тем потенциально всякий человек свят, ведь таковым он сотворен Богом, к этому он призван после грехопадения. Такая же мысль у Волошина особенно ярко выражена в следующей строке:

В каждом Стеньке —

Святой Серафим…(Волошин 1982: 1,248)

Действительно история христианской святости знает немало случаев, когда бывшие разбойники уходили в монастырь и становились великими подвижниками, почитаемыми святыми. Милосердие Божие к человеку таково, что при искреннем покаянии перед Богом и людьми Стенька Разин может достичь святости — даже святости великого Серафима Саровского, как думал поэт.

Позже уже в 1922 году Волошин писал:

Царство Христа и царство багряного Зверя

Воссоединяешь в себе, Россия и Русь!

В мире останешься ты воплощеньем Славы и Слова,

Славия, греза былых — явь наступающих

дней!(Волошин 1982: 2,171).

В этом четверостишии Волошин противопоставляет Русь с ее идеалом святости и Россию с идеалом государственности, причем, Россию он называет царством багряного Зверя из Откровения апостола Иоанна Богослова. Таким образом, у Волошина Русь (святость) и Россия (царство зверя) находятся в непримиримой борьбе, а спор между ними приобретает эсхатологический смысл: только в конце времен Святая Русь силою Христовой сможет победить грешную Россию. Пока же они антиномично сосуществуют в едином теле страны.

Игорь Васильевич Северянин

Игорь Васильевич Северянин

Моя безбожная Россия,

Священная моя страна! (Северянин 1988: 321)

Страна у Северянина живет как бы в двух измерениях. Трагедия даже не в том, что она разделилась после революции, а в том, что она, как и у Волошина, разделена внутренне, разделен каждый человек, и граница пролегла не между белыми и красными, а у тех и других — через сердце, через душу. Священная страна стала безбожной, но даже безбожники не могут до конца отречься от Бога. Идеал Святой Руси в какой-то мере остается дорогим и для них, а потому стихотворение у Северянина кончается утверждением этой вековечной душевной и духовной полярности Руси:

Моя ползучая Россия,

Крылатая моя страна! (Северянин 1988: 322)[11]

Нельзя не обратить внимания, что оба двустишия заканчиваются оптимистической нотой: несмотря ни на что, Русь все же «священная» и «крылатая».

Николай Алексеевич Клюев

Николай Алексеевич Клюев

Гул океана и гомон тайги!..

Сердце свое, человек, береги!

Озеро-сердце, а Русь, как звезда,

В глубь его смотрит всегда! (Клюев 1969: 224)

Описывая наличный грешный, бедный и убогий образ Руси, Клюев, как и другие поэты, высказывает твердую веру в особое и высокое предназначение Руси, в ее великое будущее; это будущее, конечно, не государственная мощь, а покаяние, духовный подъем, возвращение к Богу, очищение в себе образа Божия и восстановление страны как иконы Святой Руси:

Быть Руси в златоузорчатой парче,

Как пред образом заутренней свече! (Клюев 1969: 2,224)

В стихах Клюева «действуют» две России: земная и горняя. И когда святые в одной из поэм Клюева покидают Россию, то это описывается как переход из одной Руси в другую — горнюю. Соловецкие святые обращаются к Алексию Человеку Божию:

О, человече Алексие!

Вези нас в горнюю Россию,

Где Богородица и Спас

Чертог украсили для нас!(Клюев 1969: 2,336)

Напомним, что в Новом Завете «горним» называется Небесный Иерусалим. Святую Русь поэт называет также нерукотворной и свою поэтическую задачу видит в том, чтобы воспевать ее:

Нерукотворную Россию

Я — песнописец Николай,

Свидетельствую, братья, вам (Клюев 1969: 2,341).

Определение «нерукотворная» отсылает читателя к одной из самых почитаемых в Православии икон — «Спас Нерукотворный». Так у поэта Святая Русь становится иконой Руси. Поэтический взор Клюева никогда не останавливаеия, не застывает на видимой грешной России, а стремится увидеть ее внутреннюю глубинную святость, сквозь физиологию лица узреть метафизический духовный Лик. Даже если Лик был полностью сокрыт тьмою греха, то и тогда, говорит поэт:

Я бормотал: «Святая Русь,

Тебе и каторжной молюсь!..» (Клюев 1969: 2,341)

Вера в Святую Русь и любовь к ней суть нечто необъяснимое, это выше человека, это есть в душе или этого нет, это невозможно приобрести, с этим человек рождается, это входит в человека с молоком матери. И человек испытывает духовную радость от этой веры в глубинную святость Руси, а поэтов она вдохновляет на творчество.

Сергей Александрович Есенин

Сергей Александрович Есенин

Один из любимых приемов поэта — совмещение географических мест: древней Палестины, места земной жизни Христа, и современной поэту России. То, что патриарх Никон стремился воплотить в действительности, поэт совершает силой воображения в поэзии.[12] Он вводит в свое видение Святой Руси иконичную священную топографию. Знакомый всем по иконам Мамврийский дуб, под которым Авраам оказал гостеприимство Пресвятой Троице, как бы перемещается в Россию, и вместо Авраама поэт видит под ним своего деда:

Под Маврикийским дубом

Сидит мой рыжий дед... (Есенин 1980: 2,37).

И в самом природном ландшафте Руси поэт находит «родственность» с древней Палестиной:

Древняя тень Маврикии

Родственна нашим холмам(Есенин 1980: 2,50).

Когда поэт пишет о будущем, грядущем обновлении мира, у него опять возникают библейские географические мотивы:

Новый над туманом

Вспыхнет Назарет (Есенин 1980: 1,135).

Поэт хочет как бы «переселить» Палестину Христа в Россию, освятить Русь теми местами Святой Земли, которые столь дороги каждому верующему сердцу, которые привлекают паломников со всех концов огромной Руси. Топография приобретает иконичные черты: сама Русь предстает одной огромной наземной иконой Святой земли, ее иконотопосом.

Русь Есенина так же полярна и антиномична, как у Хомякова, Иванова, Волошина, Клюева или Северянина, при этом Святая Русь не заслоняет от взоров поэта Русь грешную, не стыдится и не скрывает ее, но терпит ее и как бы прорастает сквозь нее, освящая все то доброе, что тянется к святости, и призывая к очищению от греха и зла все темное, падшее. Поэтическое зрение и прозрение поэта позволяют ему увидеть и воспеть райскую Русь, запредельную, заоблачную:

Осанна в вышних!

Холмы поют про рай.

И в том раю я вижу

Тебя, мой отчий край(Есенин 1980: 2,37).

Это видение Руси святой у Есенина не является плодом воображения, оно связано с действительностью, с реальными событиями. Для поэта возможно сошествие небесной Руси на землю:

О Русь, Приснодева,

Поправшая смерть!

Из звездного чрева

Сошла ты на твердь (Есенин 1980: 2,39).[13]

Две Руси — святая небесная и грешная земная — в лирике Есенина соединяются. И именно это антиномичное соединение служит залогом обновления и преображения Руси, оно есть необходимое условие исполнения Божия замысла о Руси, ее исторического призвания, поскольку грех в конце веков неизбежно будет побежден святостью.

Наша вера не погасла,

Святы песни и псалмы.

Льется солнечное масло

На зеленые холмы.

Верю, родина, я знаю,

Что легка твоя стопа,

Не одна ведет нас к раю

Богомольная тропа (Есенин 1980: 4,103).

В изображении Есениным, как и Клюевым, соотношения святой и грешной Руси ясно просматривается аналогия с православным учением о человеке. Святая Русь — это «образ Божий» истинной Руси в ее предвечном замысле, а земная Русь — как бы человек в его грехопадении, утерявший божественное подобие, но помнящий о своем высоком призвании. Бог Отец, Его Превечный Сын, Дух Святой, Богородица, святые, «навещая» Русь, напоминают ей об этом ее предназначении, помогают ей исцелиться от духовных недугов, и поэт пророчески призывает:

Встань, пришло исцеленье,

Навестил тебя Спас (Есенин 1980: 1,130).

В этом чувстве у Есенина нет ни религиозной, ни национальной гордости. Вспомним известный ответ Христа фарисеям: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мф. 9: 12). Или такие слова: «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф.18: 11). Спаситель ходит по Руси, как у Тютчева или Вячеслава Иванова, не потому, что она святая, не потому, что она это заслужила чем-либо, а для того, чтобы исцелить больное, очистить грешное, помочь восстать падшему, погибшему. Привлекает же Спасителя на Русь вера, с которой народ ждет Его и встречает. «По вере вашей да будет вам», — говорит Спаситель ученикам (Мф.9: 29), а исцеляя больных и недужных, отпускает их со словами: «Вера твоя спасла тебя» (Мф.9: 22; Мк.5: 34,10: 52; Лк.7: 50,8: 48,17: 19, 18: 42).