Память наша не дискретная – аналоговая. Записи в ней хранятся не в неизменном виде, а размываются временем, одни и те же события вспоминаются по-разному. Иногда кажется, что о чем-то совсем вроде бы позабыл, и вдруг придет на ум. «Нехотя вспомнишь и время былое. Вспомнишь и лица, давно позабытые». Начинаешь вглядываться в минувшее, и проясняется картинка, оживает. Хочу рассказать про один такой вспомнившийся денек. Не скажу точно, в каком году это происходило. В каком-то из безликих, неуютных, недобрых к людям лет постперестроечной эпохи. Трудное было время, неустроенное. Но мы с друзьями его не вспоминаем злом. Конечно, не хватало денег, не имелось постоянной работы. Зато здоровья было – некуда девать.

Ни свет ни заря выскочили мы на Поимской остановке из автобуса – человек пять случайных попутчиков – и рассыпались в предутренней зимней мгле по селу. Топаю по безлюдной улице с заплечным мешком за спиной. Тишина перед рассветом неправдоподобная. Звук шагов гулкий, неестественный.

Старинные кирпичные домики щурятся недовольно бойницами кругловерхих окошек. Такой в Поиме стиль архитектуры – небольшие квадратные домики из красного кирпича, похожие на крепости, окна-амбразурки, двухметровые заборы из плотно, без щелей подогнанных досок. Час можно стучать в тесовые ворота, кричать – и не поймешь, слышат ли тебя, есть ли дома кто. И видят, и слышат. Да кто тебя знает, мил человек, откуда ты будешь, что из себя представляешь, и зачем тебя к нам принесло.

Глаз радуется: крыша у церкви перекрыта, стены оштукатурены. Дай Бог, дай Бог

Вот на Базарной площади церкви показались. Никольский собор – огромный, вычурный – по «нашей вере», а рядом – старообрядческий полуразрушенный храм с рухнувшим крестом шпиля, сухой и аскетичный, как само «древлее» благочестие. Несколько лет назад и наша церковь была в таком же состоянии, пока не взялся за нее местный священник, отец Георгий, настоятель чуть дальше по селу расположенной деревянной церквушки. Глаз радуется: крыша перекрыта, стены оштукатурены. Дай Бог, дай Бог. В Поиме у нас, как моя бабушка говорила, «пять вер было». Староверов несколько толков, они между собой общего языка не находили, диспуты религиозные устраивали. Какая вера истинная? Никогда я этим вопросом не забивался. Которая живая, надо полагать!

Рассвет забрезжил. Резко петухи закричали. Застучали калитки, собаки залаяли. Вот и домик дяди Серафима. Стучу в ворота. Краем глаза примечаю: дернулся край оконной занавесочки. Вот щелкнула щеколда дверного засова.

– Дядя Сима. Здравствуй! Это я!

***

Поим – село старинное, упоминается еще в словаре Брокгауза и Ефрона.

Непривычное слуху название. По одной версии, ловили в здешнем лесу беглых крепостных графа Шереметева, и слово «Поим» в значении «поимка» перешло от названия местности к селу. А вот Александра Петровна Анисимова, знаменитая наша сказительница, считала, что имя Поиму купцы дали. Останавливались у речки поить лошадей, кричали друг другу: «Поим?» – «Поим». Может, и впрямь словечко удрало из разговора и приклеилось к местности?

Но мне кажется, обе версии маловероятны. Скорее, что-то это слово обозначало у прежде обитавших здесь племен – мордвы, чувашей. Пензенские земли освоены по масштабам России недавно. Приходили помещики на эти места со своими людьми из разных мест. Оттого у нас в каждом селе свой говорок. В Куземкино «цокают»: «Ты цаво пеценье не купил?», в Троицком слова как-то смешно произносят: «женшына», «пухоль» вместо «опухоль». А в Поиме вот коренные на «о» налегают в разговоре, по-волжски. Предки наши с Нижнего, как деды вспоминали.

Знаменито село не историей, а старыми мастерами. Тут почти не было крестьян, а жили кузнецы, бондари, сапожники, шорники. Мастерство переходило от отца к сыну. Одна семья, скажем, специализировалась на лаковой обуви, другая – на хромовой. У каждого мастера был свой секрет состава, которым пропитывалась сапожная дратва. На сапожника учился человек пять лет!

Некому больше в Поиме отковать нож. Никто не выделает кожу на хром. Не солят грибы в новеньких бочонках. На погосте старые мастера

Все забыто. Давно уже похоронили последнего потомственного кузнеца Ксенофонта Крянина. Кузнецами были его прадед, дед, дядя, брат. Некому больше в Поиме отковать нож, звенящий от щелчка ногтем. Никто не выделает кожу на хром. Не солят грибы в новеньких бочонках. На погосте старые мастера. Только валенки некоторые старички валяют.

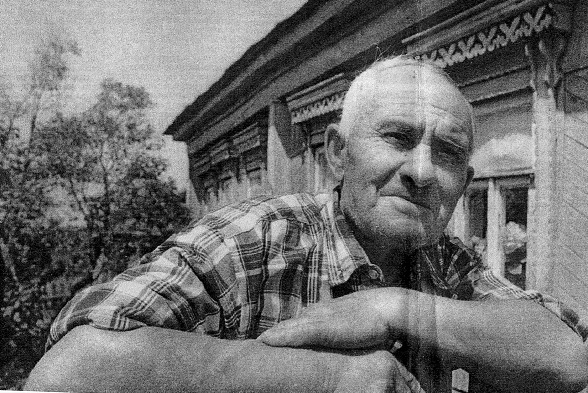

Серафим – лучший поимский валяльщик. Его парешка в местном краеведческом музее выставлена как образец работы местных мастеров.

Поимский историко-архитектурный музей

Поимский историко-архитектурный музей

***

– Маленькие валеночки освоил? Давай женские попробуем мастерить? – Серафим спрашивает.

– Попробуем, – киваю. – Посмотри, шерсть я привез.

Дядя Серафим, невысокий и коренастый, как все коренные поимские мужики, опускает ладонь в мой мешок, вынимает оторванный от свернутого ковром руна клочок шерсти, подносит к носу. Плюет на клочок, быстро скручивает между ладонями в комочек, пробует его пальцами на разрыв. Кивает довольно: хорошая шерсть.

Шерсть на валенки годится только осенняя и только от овцы, которую в просторечии называют «русской». Ее сейчас в деревнях осталось мало. Запах у осенней шерсти резкий, волокна короткие. Раньше овец перед стрижкой гоняли через пруд, а если постирать стриженую шерсть, мертвую – она не сваляется. Овец в былое время держали в каждом доме. На платку изнутри использовали и коровью шерсть для прочности, и собачью в лечебных целях. Сейчас не до экзотики, людей в деревнях осталось мало, да и те старики. Часто пасти по очереди накладно, вот и повывели овечку.

Старые мастера разбивали шерсть на струне из бараньих кишок. Струну натягивали на брусе. Левой рукой мастер держал крючок, которым струну дергал, а правой щепотку шерсти бросал. Заунывно пела струна. Потом придумали чески барабанные. В поимском историко-архитектурном музее стоит просто шедевр токарной работы местного умельца – полностью из дерева выточенный самодельный механизм из валов с вбитыми гвоздиками. Два человека крутили ручки, третий подавал. Шерсть как бы раздирается рубашкой металлических штырьков, переходя с вала на вал разных диаметров. Вот Кулибин был кто-то! Я-то уже просто носил шерсть на казенную ческу – электрические шерстечесалки располагались почти в каждом селе, и очередь всегда на них была большая.

Расчесанная шерсть свернута руном, от нее пальчиками можно отделять тончайшие слои-паутинки. Из них Серафим настилает полочку, поясняя мне, а я на ус мотаю, учусь. Стирать я уже умею, а стелить стараюсь.

Стирна у Серафима в бане. На стол кладет он дощатый настил, раскидывает по нему повал из грубой материи.

– Большие так же, как маленькие, стелют, – объясняет.

Шерстечесальная машина ручной работы

Шерстечесальная машина ручной работы

Для меня Серафим рисует контур на повале мелом. Стелет старый прутиком. Он берет деляничку шерсти и прутиком щелкает по ней. Шерсть примагничивается к прутику. Кончик прутика дрожит. Паутинка, подправляемая левой рукой, струйкой стекает по холстинку. Потом настеленную полочку заворачивают в повале трубочкой, гоняют ладонями по столу, пока она не сваляется в войлок. Полочку складывают пополам, положив в середину прокладку из клеенки, сращивают стенки. Прикатывают. Долгий процесс. Готовая полочка – это валенок, похожий на теплый пушистый носок размером с полстола. Когда впоследствии я дома валял уже взрослые валенки, сынок часто просил: «Пап, посади меня в него». Я сажал. Как котенок из сапожка, он из огромного будущего валенка выглядывал (помните такую игрушку?).

Второй валенок настилаю сам, сопя от усердия. Я прутиком не могу, стелю руками. А Серафим ощупывает мое изделие, советует:

– Пяточку добавь, тонка… На щечку давай положим, тут ямочка… Стелить – работа тонкая, скорее женская.

Я кладу ладошки на полочку, как Серафим, но толщины не чую. Моими лапами гвозди гнуть только. Бестолочь.

Наплатил мастер валеночки сам, я еще не умею. На кузнечных весах разбросил полочки. Сначала оба взвесил, добавил шерсти, чтобы вес пары был три фунта, как на восьмой номер валенка требуется. Потом полочки по разным крючкам повесил и шерсть распределил поровну. Вывернул валенки наизнанку, как чулки, и наплатил изнутри.

Вообще-то это будут не валенки, а чесанки. Валенки круглые, и их носят без галош. То, что вы представляете под валенками, чесанки, строго говоря. В Сибири, говорят, чуни делают, заварные валенки, без квасцов. Но это тяжело.

Готовые полочки Серафим на конурку складывает, опускает в пластмассовый бачок с квасцами. Это раствор купоросного масла. Купоросное масло, а по-нынешнему сказать, серная кислота, шерсть обезжиривает, смягчает. Часа два пусть киснут, я пока еще про Поим расскажу…

***

Ремесла в Поиме не просто не поощряли, а истребляли. Обкладывали мастеров такими налогами, что по миру хоть иди. Устраивали на умельцев, работавших ночами, облавы. Врывались в дома, составляли акты. Вот откуда пошли в Поиме такие заборы: чтобы успеть спрятать изделия, пока активисты ломятся.

Ремесла в Поиме не просто не поощряли, а истребляли. Обкладывали мастеров такими налогами, что хоть по миру иди

Дядя Сима из рода плотников, столяров. По уличному их фамилия Столаревы (столарь – это столяр). Валять валенки научил его знакомый фронтовик по прозвищу Орлик. Мастера друг от друга секреты скрывали, а от сына плотника что скрывать? Зашел мальчик к соседу, шерсть принес, когда тот в стирной работал. Хозяин предложил: «Хочешь, научу?» Сима встал с ним рядом и под его руководством с первого раза для мамы пару сделал! Очень Серафиму это дело понравилось! Да и столяру, плотнику для работы дерево нужно. За ним в лес идти надо. Поймают – тюрьма. И с деревом как ни работай – вся улица слышит. А с шерстью работать безопаснее. Так и выбрал мастер дело своей жизни.

Однако и валяльщиков прессовали по полной. Цель ставилась благая: валенки должны работники валять в артели машинкой, получать за это зарплату. Оплата труда была в артели не ахти, а качество машинных валенок такое, что, как поимские говорят, «пусть их фашисты носят». Машина валяльная шерсть между валами не валяет, а сжимает, утрамбовывает. Валенок носится до первого намокания, после чего безвозвратно теряет форму.

Тяжелейший труд считался незаконным промыслом, за «нетрудовые доходы» на первый раз взимался штраф огромный. Чтоб его выплатить, приходилось еще рисковать, брать заказы. А это уже уголовная ответственность. Многие и реальные сроки получили. Поэтому работали умельцы скрытно, ездили в другие села продавать изделия. Раз мастера поимские на тракторе с тележкой в соседнюю деревню поехали валенки продавать. Один мужик опоздал. Он с мешком по проселочной дороге наперерез выскочил, но не успел, трактор мимо прокатил. Кричит бедолага вдогонку мужикам: «Стойте! Стойте! Возьмите меня!» А они ему машут: «Иди домой!!!» Вот вредные какие! Упрямец бежит, не отступается. Наконец, добился: остановился трактор. Подходит мужик, а в телеге с валяльщиками участковый сидит, как оказалось. С поличным всех застукал и в райотдел везет. «Садись и ты, – говорит, – раз так хочешь!»

В общем, на грани вымирания среди других ремесел оказалось и ремесло ручной валки. Обидно: как же Россия будет без валенок? Ведь Русланова же пела. Отвернешься и рукой махнешь…

***

На полке я стираю. Работенка адова. Пар, жара, пот с меня градом. Поливаю валенок горячей водой из котла, жму его, накручиваю на аршин, катаю по столу. Задача проста: огромную заготовку умять до восьмого номера. Как Серафим учит: «Сады сразу прихватывай, и еленки не упускай, а то разлапятся, потом не ужмешь». В пластинку постираю, на кокурку пройду, на перекосы постираю и еще обход в пластинку дам. На колодки набивал – даже туго шли. Это хорошо. Прочные. Серафим вроде и не подсказывал. Но, как говорят, все могут, когда основной рядом.

В избе Серафима пьем настоянный на травах чай. Жена мастера ставит на стол еду. Грибы, конечно. Поим у леса стоит, грибы – первое угощение.

***

По приезде домой иду в свою мастерскую. Повторяю про себя: «Настилаем… Складываем на прокладку… Сращиваем…» Я бросаю на стол деляничку шерсти, щелкаю по ней кнутом. Врете, фашисты! Все равно не вымрем. Выживем. До осени дотянем, а там валенки выручат… Щелк прутом. А шерсть не прилипает! Щелк! Не получается. Научусь. Хлобысть! Не сдамся! Вот вам за безработицу, вот вам за мой красный диплом. Бах! Прут пополам…

***

Серафим сидит у круглой, обитой железом печки. Ноют натруженные за долгую жизнь руки – вот тут, выше локтей. Как наждаком, дерет оперированный глаз. Сдал Серафим. Слышит плохо. Показать может, а заработать каторжным трудом – уже нет. Да уж и потрудился. Он все в своей жизни делал сам – и этот дом строил, и печь эту сам сложил. Троих детей на ноги поставил, всем образование дал. Только руками, только работой по совести.

Успеть бы передать кому-то мастерство, а никто не приходит. Раньше мастера секреты прятали, сейчас учеников ищут…

Все. Жизнь пролетела. Копейки лишней в доме нет. Успеть передать кому-то мастерство, а никто не приходит. Не хотят молодые работать, торговать стремятся. Раньше мастера секреты прятали, сейчас учеников ищут…

Любит Бог тех, кто в поте лица своего ел хлеб свой. Как избранным сынам, посылаются им под конец жизни болезни, нужда. Вот и болят руки, вот и ноют людские сердца. Это Господь готовит души в рай…

Эпилог

С какими хорошими людьми довелось мне в жизни встречаться, дружить. Слава Богу за все. Кстати, сейчас время другое: ремесла в России возрождаются. Резчики по дереву, кузнецы, столяры, валяльщики – да все мастера, умеющие что-то делать своими руками, востребованы. Открываются новые мастерские, цеха, предприятия. Вот только из меня валяльщика не получилось. Валенки научился валять, а продавать – нет. Стою на рынке, знакомого увижу – готов сквозь землю провалиться. Как будто я их украл. Ну, каждому свое.