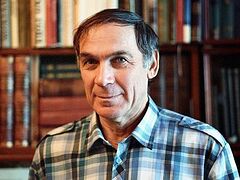

Дядя Гена вошел в храм как всегда эффектно: в черной куртке, в штанах рабочих, в высоких больших сапогах, с такой неожиданно красивой бородой, что я не выдержала и сразу взялась за фотоаппарат:

– Ну вы и красавец! Так вам идет!

Дядя Гена не смутился, сел под иконой, улыбнулся мне.

Я обошла его с одной стороны, потом с другой, выбирая красивый ракурс: такой, чтобы и печка новая вошла, и грубый пол, положенный им же в храме.

Дядя Гена сидел, откинувшись к стенке, для красоты даже ногу на ногу положил. Вида набожного, как назло, не принимал.

– Дядя Гена, вам алтарничать сегодня. Бахманов уехал, у нас нет теперь алтарника, – сказала я чуть позже.

Дядя Гена пальцем попытался прочистить ухо:

– Понял, ага, оглох чего-то совсем я.

Он повернулся в сторону алтаря, но запнулся об полено и чуть не упал:

– Эх, знал бы, что в алтарь, не пил бы с утра…

***

На службе из алтаря не выходил почти. Только кадило подать да на исповедь. Мне же очень хотелось с ним поговорить. После службы, после крестного хода прошу его остаться с нами чай пить, не виделись давно, а он не соглашается:

– Моя ждет меня дома, ругаться будет шибко…

Смотрю в его лукавые, озорные глаза:

– Так ты… дядя Гена… Вы женились, что ли?

– Ага, женился, ждет меня.

Вот оно что. Не мудрено. Конечно. Борода черно-белая, волосы непослушные, вихрастые, не до конца еще поседевшие, молодой задор и жизнь, бьющая ключом из глаз. Нету такого задора в молодых даже, не видела. Наверное, еще и молодую взял.

Женщины накрывают столы. Я подхожу то с одной стороны, то с другой, наконец решаюсь:

– Тетя Люба, а что, дядя Гена-то женился?

Дядя Гена в житие не собирается попадать – вот что я сегодня поняла. Самое бесполезное дело – подгонять человека под собственные шаблоны

Хоть и сказала это тихо, а услышали все, засмеялись звонко:

– Да дурит он тебя, ну куда ему жениться, завязал он с этим делом давно.

– Ну и дядя Гена! – удивленно вскрикиваю я.

– Ну и провел меня, – бормочу я, уже сидя за праздничной трапезой.

Любовь, староста, видя, что все мои мысли о дяде Гене и его проделке, рассказывает:

– У нас же тут какая-то стройка небольшая была: то ли дом, то ли магазин строили, не помню… Собрались, думаем, с чего начать, а Генка говорит, что он тогда прораб будет. Шуткой. А вот к нему прицепилась же кличка. Так и Ленка стала Прорабовой, и Танька, и Володька, и мы иногда Прорабовы даже.

Вот он какой, значит. Как похожи они с моим отцом! Какой смешной присед он делает вместо положенной гордой осанки, стоит на подсогнутых ногах, отец мой так же делает.

Дядя Гена в житие не собирается попадать, вот что сегодня я поняла. Не буду больше ждать от него богодухновенных словес – пусть шутки шутит да всех нас дурачит. Самое бесполезное дело – подгонять человека под собственные шаблоны.

***

Малая Кудара. Малая Кудара когда-то была многочисленной богатой деревней, простиравшейся далеко в три стороны, доходя почти до соседней деревни Уладый. Сейчас в Кударе живет около ста человек, но странным образом в деревне действуют два храма.

Сто лет назад была закрыта большая Покровская церковь, превратившаяся на долгие годы в школу, а потом в школьный спортзал. Несколько лет назад была построена новая школа, аварийное здание за ненадобностью передали верующим. Храм стоит в самом центре деревни на возвышении, пусть и обветшалый, но прекрасный и величественный.

В этой же деревне дядя Гена поставил кладбищенскую церковь. Как раз к тому моменту и закончил стройку, как Покровскую нам отдали. В деревне, где сто лет не было службы, открылись сразу два храма.

Покровская – большая церковь, отопить ее не под силу трем верующим этой деревни, было решено обустроить храм в притворе. Притвор такого размера, что в нем разместился и алтарь, и клирос, и осталось достаточно места для всех молящихся – просторно там.

Дядя Гена и его помощницы теперь обустраивают и Покровскую церковь, окна поставили, печку, трубу вывели, крышу перекрыли, небольшую колокольню соорудили, крыльцо поставили. Могли бы и больше сделать, да помощников нет. Мужиков нету. Путные в делах все, нет ни минуты свободной (или на нескольких работах, или хозяйство), а непутные пьют, не уговорить к работе.

И у тех, и у других в глазах вселенская усталость от жизни, нежелание что-то менять в общем укладе, если только в своем дворе лучше сделать. Тогда может быть…

Потерялось то самое, что светит из дяди-Гениных глаз: жадность до жизни, азарт к работе, жертвенность, нестяжательность…

***

Перед тем как уехать домой, заезжаем к нему.

– Заходите, заходите, – говорит он, показывая на низкий вход в какой-то сарай. Я не сразу поняла, что это вход в его скромное жилище. Дом маленький, небольшая печка не делит его на комнаты, возле нее стоит железная кровать, аккуратно застеленная старым покрывалом, одна стена – в иконах, больших и маленьких, в основном бумажных, возле другой – стол, за которым он ест, на нем – закопченный чайник, кастрюлька, нарезанный ломтями хлеб, крошки.

– В этом году в Уладые даже не был, сено еще не докосил.

– В этом году в Уладые даже не был, сено еще не докосил.

– А что, еще косить можно? Зима же почти, снег.

– А чего нельзя? Можно. В этом году да, холодно. Но бывали и года, когда холодней было. Вот помню, мне восемь лет было, на Крестовоздвижение выпал снег. И так и не потаял. Мы с мамой ходили за хребет, граблями да руками рожь из-под снега добывали, обмолачивали. И другие бабоньки тоже ходили туда на работы. Сейчас разве кто так будет делать?

– А много за час выкашиваешь? – спрашивает муж.

– Это от чего зависит? От косы, от косаря и от того, какая трава. Иногда трава так завьется, вокруг нее колдуешь, то с одной стороны подойдешь, то с другой, много времени уходит. Один я остался, кто косой все свои угодья выкашивает. А вот дед мой силач был, говорил, что за день гектар косил. А вот не верю ему, хвалился, думаю… Ну не мог никак не сделать столько…

Не сидится ему, когда про косьбу рассказывает, руками все показывает, словно косит уже, глаза так и излучают радость.

Потом все-таки присел на кровать, с нежностью начал рассказывать о телочке, которой десять дней отроду, как кормит ее, как отел прошел, как облизывала корова дитя свое шершавым языком. Теперь глаза светились нежностью.

Я оглядываю его жилище, пытаюсь понять, как бы улучшить его жизнь, и вдруг разочарованно понимаю, что у него… уже все есть!

Я его слушаю, а сама оглядываю его жилище, его самого, пытаюсь понять, как бы улучшить его жизнь, купить, может быть, что-то для дома, вкусностей привезти. И вдруг разочарованно понимаю, что у него… уже все есть.

Он еще рассказывал, как планирует доделать ограждение вокруг часовни, но мы заторопились домой: из машины в дом уже доносились громкие вопли детей. Он проводил нас до ворот, мы проехали почти через всю деревню, пока выезжали на дорогу, ведущую в Кудара-Сомон.

– Бедно живет дядя Гена. Не понимаю: всю жизнь работает, хозяйство, а ничего нет.

Я не понимаю этого странного, необычного, ненормального человека. Всю жизнь от зари до зари в трудах, а сидит на железной скрипучей кровати в доме с кривым полом и низким задымленным потолком, ест из погнутой алюминиевой чашки.

Я не понимаю этого странного, необычного, ненормального человека. Всю жизнь от зари до зари в трудах, а сидит на железной скрипучей кровати в доме с кривым полом и низким задымленным потолком, ест из погнутой алюминиевой чашки.

Потому он, видимо, и счастлив, что решился быть ненормальным, позволил себе это, потому бодр, а глаза светятся жизнью.

Не желает русский быть нормальным, от нормальности он сходит с ума, от сытости дуреет, от благополучия воет.

Непонятна чужим взглядам и русская деревня: зачем она терпит бедность, неустройство, убогость, зачем эти покосившиеся дома, этот каторжный труд, зачем это одиночество, заброшенность в степях, в снегах?

Я думаю и смотрю в окно машины: рядом с каждой деревней – разрушенные здания колхозов, совхозов, заброшенные поля… И внутри рождается неосознаваемое, невыразимое словами понимание, что нельзя свою волю навязать деревне, заставить ее жить по чужим законам, причесать, вписать в рамки. Не будет она плясать под чужую дудку… Может быть, в этой непокорности благополучию, успеху и есть суть русских. Может быть, лень и праздность – всего лишь бунт против навязываемой каждому обязанности становиться успешней и богаче день ото дня? Веселей, бодрей, дружней она не хочет. Не надо ждать от нее, что она будет похожей на лубочную картинку…

Нельзя заставить деревню жить по чужим законам, причесать. Может быть, в этой непокорности благополучию, успеху и есть суть русских

Русский – не тот, кто счастлив от возможности сыто и спокойно жить. Он счастлив от тяжелого труда, от всматривания в даль, от неразрешимости вечных вопросов, от сосущей тоски в груди.

Отстаньте от деревни.

Сто лет церкви не было в Малой Кударе, а сегодня на сто человек – две. Мыслимо ли такое? Можно такое предугадать?

Так и завтра может случиться, что люди сами вернутся в деревню, к земле, к своей непонятной, ненормальной, необъяснимой радости. И еще менее понятной грусти.